都市が「再野生化」している──確かに最近の東京を見ていると、そんなビジョンが実感できる。コロナ禍に閑散としていた繁華街は、いまやインバウンドで溢れ、往時の活気を取り戻したかのようだ。特に新宿・歌舞伎町の生命力はしぶとくて強か。正直に言うと僕はコロナ禍の歌舞伎町で起こっていた現象をおもしろいと感じた。

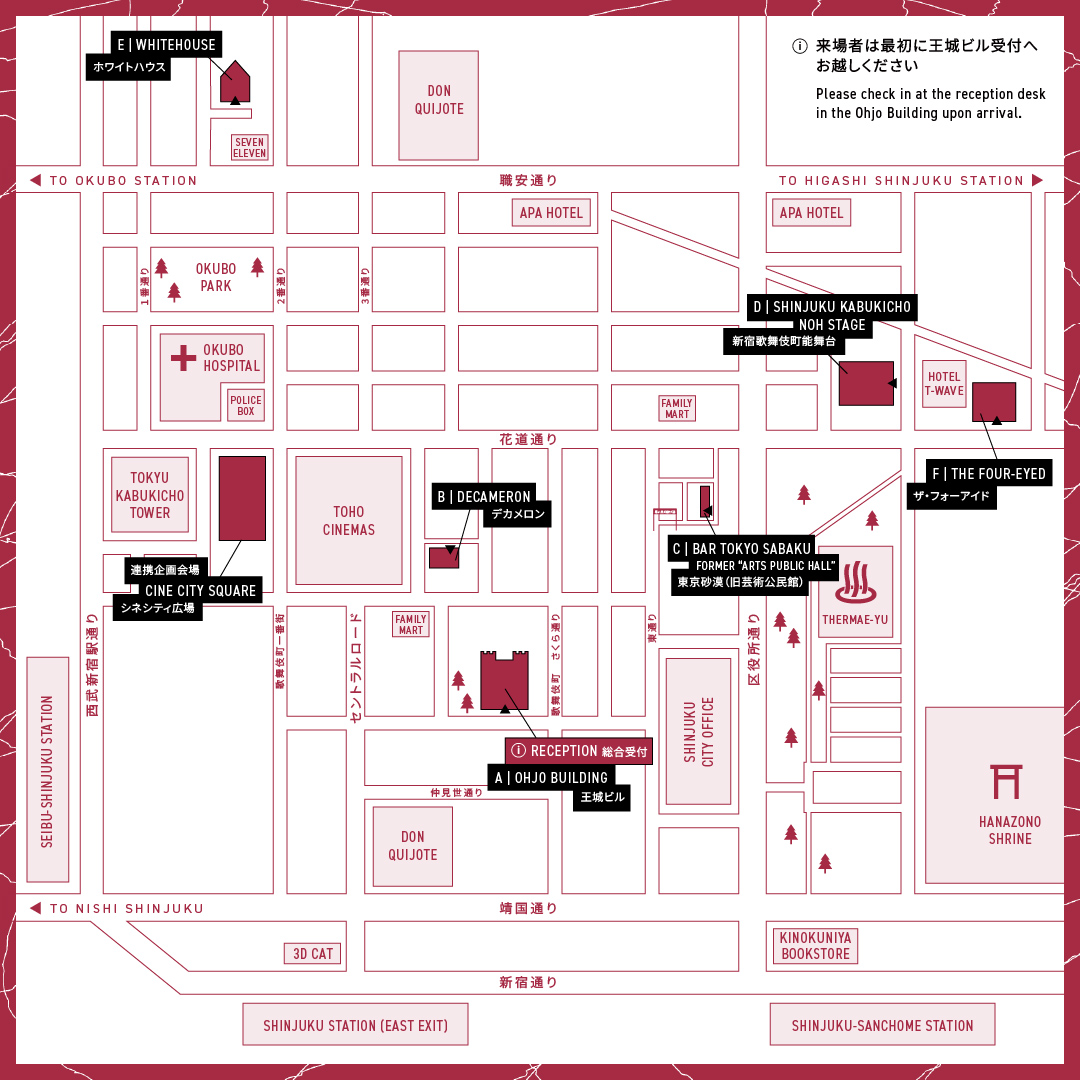

そんな歌舞伎町で今年もオールナイトのアートイベントが開催される。アートコレクティブであるChim↑Pom from Smappa! Group(以下、Chim↑Pom)らのキュレーションによる『BENTEN2 Art Night Kabukicho』(以下、『BENTEN2』)がそれだ。これまでも歌舞伎町を舞台に様々な展覧会やイベントを仕掛けてきたChim↑Pomが「都市の再野生化」をテーマに、新宿各所で展開してきた「WHITEHOUSE」や「デカメロン」といったスペースを用いた大規模なフェス。新宿を回遊しながらアート作品やパフォーマンスを体験する刺激的な3日間になりそうだ。

では、具体的にどんな内容なのだろうか? 主催者の1人であるChim↑Pomの卯城竜太に加え、昨年に引き続きライブストリーミングスタジオ兼チャンネル『DOMMUNE KABUKICHO」SATELLITE STUDIO』を開設するアーティストの宇川直宏、そしてパフォーマンス、ライブ、物販、飲食などが展開される「アー横」のキュレーションを担うインディペンデントキュレーターの池田佳穂を迎え、歌舞伎町ど真ん中に位置する物件「王城ビル」で語り合ってもらった。

INDEX

周縁の文化を巻き込み、一切の制約がなくアートの拡張を体感する場

―まず、卯城さんはどうして今回この3人の座組みをチョイスしたんですか?

卯城:他にもキュレーター陣はギャラリストの山本裕子さん、アーティストの涌井智仁さん、同じくアーティストの磯村暖さんがいるんですが、そのなかでも「いわゆる展覧会」ではない企画を仕掛けてくれる、宇川さんと池田さんの言葉を聞いてみたかったんです。宇川さんのDOMMUNEや池田さんの「アー横」は、展示や作品という既存のアートの枠組みとは異なるアプローチです。この3人で話したら、いわゆる芸術祭とは違う『BENTEN2』の側面が見えてきそうだな、と。

1977年東京都出身、2005年に東京で結成されたアートコレクティブChim↑Pom from Smappa!Groupのメンバー。

―なるほど。宇川さんはChim↑Pomや前回の『BENTEN』とはどのように関わってきたんですか?

宇川:僕とChim↑Pomは山本裕子さんらが運営するギャラリー「ANOMALY」の所属作家同士だから、長い付き合いです。思い返せばもう17年になる。そのうえで、僕はわかりやすいペインティングアーティストとかではなく、現行のテクノロジーを「エビ反ったかたちで使い倒す」タイプのアーティストなので、どの時代も捻れた前衛性を打ち出し続けています。テックをマニュアル通りではない方法で使うという点で、作家としての一貫性はあると思います。

もともとグラフィックデザインをやっていたんですが、1990年代にはデザインとアートの領域が重なる実験的な現場にいたので、その頃からファインアートにも携わるようになりました。当時はアートにオルタナティブから参入する表現者が増えた時期でもあります。たとえば『BENTEN2』のDOMMUNE KABUKICHOに参加して頂くBOREDOMSの山塚アイ(∈Y∋)さんや演劇やパフォーミングアーツの世界から降臨した飴屋法水さんもそう。椹木野衣さんによる「アノーマリー」「日本ゼロ年」東谷隆司さんによる「時代の体温」などコアなアウトプットも用意されていた時代です。そんな時代にこのフィールドで活動を開始したので、なおさらアートの拡張領域にのみ興味がありまして。それを近年もっとも推し進めてきたコレクティブがChim↑Pomだと思ってますね。

『BENTEN2』は、そんなアートの拡張領域をフィジカルに感じられる現場じゃないかな。周縁の文化を巻き込みながら、一切の制約なくオルタナティブなアートの美意識を立ち上げている。近代でも現代でも追いつけないスピードを掴み取る「現在」アートを標榜するDOMMUNEのライブストリーミング・スタジオという概念にもマッチするので、僕らが普段から渋谷でやっていることを歌舞伎町のフィルターを使ってそのまま投影できるはずです。

1968年香川県生まれ。東京在住。映像作家 / グラフィックデザイナー / VJ / 文筆家 / 大学教授 / そして「現在美術家」……、極めて多岐に渡る活動を行う全方位的アーティスト。既成のファインアートと大衆文化の枠組みを抹消し、現在の日本にあって最も自由な表現活動を行っている。2010年3月に突如個人で立ち上げたライブストリーミングスタジオ兼チャンネル「DOMMUNE」は、数々の現代美術の国際展に参加し、ロンドン、ドルトムント、ス トックホルム、パリ、ムンバイ、リンツ、福島、山口、大阪、香川、金沢、秋田、札幌、佐渡島、そして歌舞伎町と、全世界にサテライトスタジオをつくり、偏在(いま、ここ)と、遍在(いつでも、どこでも)の意味を同時に探求し続けている。また2020年の10周年にあたり渋谷PARCO9Fへと移転し「SUPER DOMMUNE」と名を改め進化を続けている。 2021年、第71回芸術選奨文部科学大臣賞受賞。

―今年から『BENTEN』のキュレーションに加わった池田さんはどうでしょう?

池田:もともと私は森美術館の学芸員だったので、Chim↑Pomのみなさんと初めてご一緒したのは森美術館でのChim↑Pomの個展『ハッピースプリング』(2022年)(※)でした。当時から私は森美術館で働きながら、高円寺を拠点とする松本哉さん等が始めた「素人の乱」にも関わっていて。インスティテューショナル(制度的)なところにも、オルタナティブなところにも興味があったんです。

インディペンデントキュレーター。2016年より東南アジアを中心に、土着文化や社会情勢から発展したコレクティブとDIYカルチャーを調査。展覧会、パフォーミングアーツ、教育プログラムなどを複合した横断的なキュレーションに関心をもつ。森美術館でアシスタントとして経験を積み、2023年春に独立。近年の展覧会やラーニング事業の主な企画実績として、『バグスクール:野性の都市』(BUGアートセンター、2024年)、『みんなで土をラーンする!』(山中suplex、2024年)、『一人で行くか早く辿り着くか遠くを目指すかみんな全滅するか』(山中suplex、2024年)などがある。

池田:Chim↑Pom展で私が主に力を入れていたのは『道』というインスタレーション作品で、メンバーと相談しながら、いろんな制約のなかでできることを増やしていきました。作品の内部に公共性を持たせて、そこで起こるイベントやハプニングみたいなものも含め、会期を通してその場所がどう育っていくのかを見つめることがおもしろくって。

※Chim↑Pom from Smappa!Groupの初期から近年までの代表作と新作計約150点を一挙に紹介した初の本格的回顧展。森美術館にて2022年2月〜5月に開催された。「ハッピースプリング」には、長引くコロナ禍においても明るい春が来ることを望み、たとえ待ちわびた春が逆境のさなかにあっても想像力を持ち続けたい、というメッセージが込められていた。

―たしかに『道』は尻上がりにカオティックになっていきましたよね。

卯城:最終的に話しやすい学芸員が池田さんだけになっちゃった(笑)。

池田:今回私は「アー横」を担当しているんですが、横丁・出店という企画形式だったので、アーティストや文化実践者の方々が展示だけではない出力で、自分たちの活動や作品を紹介できる機会になればと。そこで、なるべく出店数も増やしましたし、今年はステージも用意しました。ステージ上でパフォーマンスやライブ、トークショーなど、とにかく常に何かしらが起きているようなセッティングにしてあります。

時間帯によって出店者も変わるので、いつ来るかによっても景色と体験が違うはずです。それこそ『道』のように、3日間でこの場所がどういうふうに育っていくのか、すごく気になります。結果的に、それがいまの都市のあり方と接続できたらいいなと思いますね。

―お客さんがどんなレスポンスをするかによっても、場のあり方が大きく変わっていきそうですもんね。

卯城:DOMMUNEも「アー横」も2024年の初開催時から続くプログラム。この2つさえあれば『BENTEN』みたいなところがある(笑)。

INDEX

歌舞伎町はコロナ禍にまた面白くなった。「大きい音とか過激なアクションとか、単純に強度を追求しやすい街」(卯城)

―これまでChim↑Pomは歌舞伎町で、エリイさんのウェディングデモ『Love is over』(2014年)に始まり、『また明日も観てくれるかな?』(2016年)や『にんげんレストラン』(2018年)など、いくつものプロジェクトを仕掛けてきました。去年から始まった『BENTEN』は、そもそもどういった経緯で立ち上がったんでしょうか?

卯城:いくつかのプロジェクトを展開するなかで、歌舞伎町のポテンシャルの重要度にどんどん気づいていきました。時局的に近年ますます配慮が必要になってきた、例えば大きい音だとか、過激なアクションだとか、そういう単純なる強度を追求しやすい街だから、まずはレギュレーションありきで物事を考える必要がそこまでない。常に街中でもっとヤバいことが起きているだろうからか警察の範疇でもないし、そもそも通報するということ自体に積極的ではないだろう人たちも多い。裏を返せば、周囲に無関心だから結果的に寛容に見えるような公共性がある。

そうやって歌舞伎町の現実と出会い続けてきた先で出会ったのが、この王城ビルです。『BENTEN』開催のきっかけは、いつかここをアートセンターにしようという構想があったのも大きい。展示があってクラブもあって、いつも一線を超えるようなことに出会える場所ができたらなと。

―王城ビルを歌舞伎町のアートセンターにしようと。

卯城:王城ビルと出会ったのは、ちょうどコロナ禍だったんです。王城ビルはめずらしく、ビルのオーナーが居酒屋とかカラオケとかの全テナントを経営する自社営業スタイル。だからコロナ禍でテナントが全部潰れて、ビル一棟が丸々空いちゃった。そこに壮大な余地が生まれたんです。

他にも2020年に歌舞伎町のギャラリー「デカメロン」を、2021年に百人町のアートスペース「WHITEHOUSE」が同時期にオープンしました。コロナ禍に歌舞伎町は「夜の街」として評判が悪かったけど、だからこそ居場所だと思えた人たちも一方ではいたんです。。美術館やギャラリーは完全に閉まっていたから、発表の機会や遊び場のない若手アーティストたちが必然的に集まってきて、気づけば歌舞伎町にアートや文化のエッジが立った生態系ができてしまった。『BENTEN』は、それらが可視化できる試みでもあると思う。

卯城:それに、やっぱり海外のアーティストや関係者を歌舞伎町界隈に連れてきてそのスペースとかをハシゴすると、どんだけこのアートシーンが特異なものかがわかるんです。ジェントリフィケーションと無関係に、むしろ繁華街をレペゼンしちゃう感じが世界的にもめずらしいんじゃないかな。

―『BENTEN』はポストパンデミックのプロジェクトでもあったんですね。3日間のイベントにした理由は?

卯城:いわゆる「芸術祭」をやるのには後ろ向きでした。すでに芸術祭はいっぱいあるし、何より大変そう(笑)。ただ歌舞伎町という歓楽街でやるのなら、六本木じゃないけど「アートナイト」が似合うだろうなと……というより、もっと言えばイメージはアート界のフジロックみたいな立ち位置でした(笑)。だから、「アー横」やDOMMUNEを含めて、『BENTEN』はとにかくライブやパフォーマンスが多いんですよ。それも3日間に絞ったからできる部分がある。

そもそも、歌舞伎町でアートをやるうえでずっと気になってたのが、なんで劇場や映画館、ライブハウスはたくさんあるのに、美術館がないんだろうということでした。でも、あるとき気づいたのは、美術館らしい美術館が歌舞伎町にあっても、全く機能しなそうだなと。

つまり、歌舞伎町はモノを売ってきた街じゃないんですよ。むしろ身体やパフォーマンス、サービスなど、出来事を売ってきた場所。だからこそ美術館の代わりに、昔から路上でのハプニングを起こす表現者や、ゴールデン街に通う文化人がたくさんいたりする。そもそも新宿って、そういう身体的なものじゃないとフィットしない街だと思うんですよね。

INDEX

新宿から渋谷、また新宿へ。ユースカルチャーと盛り場の変遷

宇川:新宿で言うと、今回「状況劇場」の唐十郎さんの紅テントが出展してるのは象徴的ですよね。だって1960年代から1970年代半ばまで、新宿が一番エッジの効いた街だったわけでしょ。その後、渋谷に公園通りとか、まさにDOMMUNEのスタジオがあるPARCOができたことによって、高度経済成長のエクストリームなアングラ・サイケ・ハレンチのハプニングなエネルギーが、ニューウェーブへと浄化され、もうちょっと洗練されていくんです。

―1960~1970年代の新宿から1980年代以降の渋谷へという盛り場の変遷があると。

宇川:はい。そして、今は渋谷がジェントリフィケーションによって漂白され、ファミリーの街になりつつある。もはや現行のエッジーなオルタナティヴを世界水準で映し出し続けているのは、冗談抜きでPARCOだけです。もともとインターネットの普及とともに、1990年代末からゼロ年代にかけてオルタナティブの先端は渋谷から秋葉原に以降していました。闇市の時代から電子パーツやハードウェア等、テクノロジーを投げ売っていた歴史を経て、Windows95以降のWEB黎明期にはオタクの聖地と化し、一時期秋葉原にカオスの神が宿ったのです。2000年の『電車男』、2005年のAKB48劇場を経て、2010年iPhone台頭、SNS大衆化の時代が到来。自宅警備しなくともスマホというパソコンを持って街に出る時代が到来し、2014年のインスタの大衆化を経て、オタク勢力が弱まり、イッドガール復権、メディアではインフルエンサーが幅を利かせ、そしていまK-POPの時代が来たことで、改めて新宿のすぐ隣の新大久保が活気があふれている。つまり55年の時を経て、カオスの中心が新宿に戻ってきたってことです。同じ頃、歌舞伎町には「自撮り界隈」が変異してトー横キッズが溜まりだします。現代のフーテンですね(笑)。いまココです(笑)。

卯城:トー横キッズが生まれたのもコロナ禍でしたよね(※)。「トー横」の誕生と歌舞伎町界隈の新興アートシーンの誕生は、明らかにリンクしていました。

※2015年に新宿東宝ビルが歌舞伎町に開業し、周辺に若者が集まり始める。2018年以降、自撮りをする若者たちが「トー横キッズ」と呼ばれるようになり、彼らにまつわる社会問題もメディアで報じられるようになっていった。

宇川:ですね。ユースカルチャーの台風の目、その推移を1960年代から見てきている「文化気象おじさん」の身としましては、強度を増して戻ってきた暴風域が新宿、そして歌舞伎町かと。言ってみれば「状況劇場」が華やかりし頃、美術、映画、政治、演劇と、全ての極点が新宿にあったわけですよ。例えば大島渚は映画『新宿泥棒日記』を当時のインフルエンサーであった横尾忠則を主役として撮りましたよね。あれは横尾さんが紀伊國屋で万引きするシーンから始まるんです。トー横ならぬ、紀伊國屋キッズですね(笑)。社長の田辺茂一氏も本人役で出演していますが、氏は当時の新宿副都心推進のドンです。

そして高度成長を果たした日本はバブルに流れていく、その気配を都市が感じて、当時、台風は渋谷に移行していきました。当時の西武グループの代表堤清二の脱大衆化です。そしてネットカルチャーが大衆化する以前の1990年代は「渋谷自体がインターネット」といった役割で、アートもファッションもクラブカルチャーも、全ての情報がここに集積し、網羅し、更新して世界を牽引していました。いっぽう、その時代を横目に見つつも、もっとも生々しく無骨で野性味あふれ続けていた街が新宿でした。

―渋谷へトレンドが移行したがゆえに、新宿はむしろ野生的な場であり続けたんですね。

卯城:それで言うと、今回WHITEHOUSEの展示『生きられた新宿「Parallax City」』にリサーチで協力してる吉見俊哉さんが、新宿をかつての浅草に、渋谷をかつての銀座に当てはめていて、すごくわかりやすいと思った。僕が10代の頃、渋谷は日本の中心地って感じだったんですよ。ローカルではない、まさに「センター」みたいな場所。銀座も昔からそうじゃないですか。

でも浅草とか新宿って、いつまでたってもローカルというか。そのローカリティがいまの僕にはすごくフィットしてますね。この前、歌舞伎町のホストが小便くさい場所で「歌舞伎クセェ」って言ってたんですよ。そう捉えてるんだって(笑)。

宇川:逆に言うと、渋谷は宇田川クサくなくなってるのが問題ですね(笑)。僕は堤清二の精神(※)を一人で受け継いでPARCOの9階に籠城し、そこからDOMMUNEを発信してる。これから渋谷という都市がどう変貌していくのか、しっかり見届けたいと思ってますね。

※セゾングループの創業者で、西武百貨店はデパートの中に劇場や美術館を作り、渋谷の街を若者文化の発信拠点として打ち出した。結果西武百貨店の売上を日本一に導き、1980年代消費文化の時代を築いた。