INDEX

歌舞伎町はコロナ禍にまた面白くなった。「大きい音とか過激なアクションとか、単純に強度を追求しやすい街」(卯城)

―これまでChim↑Pomは歌舞伎町で、エリイさんのウェディングデモ『Love is over』(2014年)に始まり、『また明日も観てくれるかな?』(2016年)や『にんげんレストラン』(2018年)など、いくつものプロジェクトを仕掛けてきました。去年から始まった『BENTEN』は、そもそもどういった経緯で立ち上がったんでしょうか?

卯城:いくつかのプロジェクトを展開するなかで、歌舞伎町のポテンシャルの重要度にどんどん気づいていきました。時局的に近年ますます配慮が必要になってきた、例えば大きい音だとか、過激なアクションだとか、そういう単純なる強度を追求しやすい街だから、まずはレギュレーションありきで物事を考える必要がそこまでない。常に街中でもっとヤバいことが起きているだろうからか警察の範疇でもないし、そもそも通報するということ自体に積極的ではないだろう人たちも多い。裏を返せば、周囲に無関心だから結果的に寛容に見えるような公共性がある。

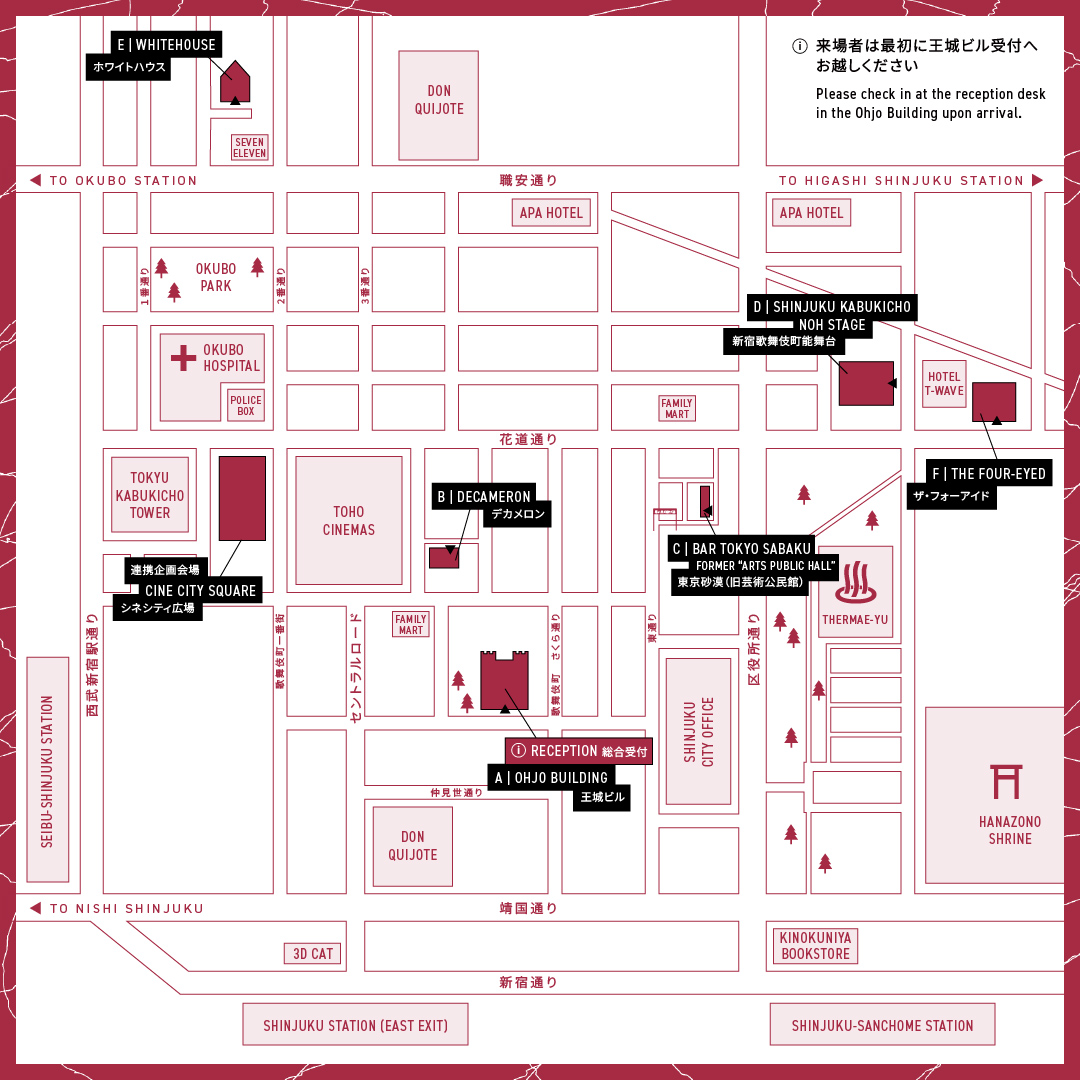

そうやって歌舞伎町の現実と出会い続けてきた先で出会ったのが、この王城ビルです。『BENTEN』開催のきっかけは、いつかここをアートセンターにしようという構想があったのも大きい。展示があってクラブもあって、いつも一線を超えるようなことに出会える場所ができたらなと。

―王城ビルを歌舞伎町のアートセンターにしようと。

卯城:王城ビルと出会ったのは、ちょうどコロナ禍だったんです。王城ビルはめずらしく、ビルのオーナーが居酒屋とかカラオケとかの全テナントを経営する自社営業スタイル。だからコロナ禍でテナントが全部潰れて、ビル一棟が丸々空いちゃった。そこに壮大な余地が生まれたんです。

他にも2020年に歌舞伎町のギャラリー「デカメロン」を、2021年に百人町のアートスペース「WHITEHOUSE」が同時期にオープンしました。コロナ禍に歌舞伎町は「夜の街」として評判が悪かったけど、だからこそ居場所だと思えた人たちも一方ではいたんです。。美術館やギャラリーは完全に閉まっていたから、発表の機会や遊び場のない若手アーティストたちが必然的に集まってきて、気づけば歌舞伎町にアートや文化のエッジが立った生態系ができてしまった。『BENTEN』は、それらが可視化できる試みでもあると思う。

卯城:それに、やっぱり海外のアーティストや関係者を歌舞伎町界隈に連れてきてそのスペースとかをハシゴすると、どんだけこのアートシーンが特異なものかがわかるんです。ジェントリフィケーションと無関係に、むしろ繁華街をレペゼンしちゃう感じが世界的にもめずらしいんじゃないかな。

―『BENTEN』はポストパンデミックのプロジェクトでもあったんですね。3日間のイベントにした理由は?

卯城:いわゆる「芸術祭」をやるのには後ろ向きでした。すでに芸術祭はいっぱいあるし、何より大変そう(笑)。ただ歌舞伎町という歓楽街でやるのなら、六本木じゃないけど「アートナイト」が似合うだろうなと……というより、もっと言えばイメージはアート界のフジロックみたいな立ち位置でした(笑)。だから、「アー横」やDOMMUNEを含めて、『BENTEN』はとにかくライブやパフォーマンスが多いんですよ。それも3日間に絞ったからできる部分がある。

そもそも、歌舞伎町でアートをやるうえでずっと気になってたのが、なんで劇場や映画館、ライブハウスはたくさんあるのに、美術館がないんだろうということでした。でも、あるとき気づいたのは、美術館らしい美術館が歌舞伎町にあっても、全く機能しなそうだなと。

つまり、歌舞伎町はモノを売ってきた街じゃないんですよ。むしろ身体やパフォーマンス、サービスなど、出来事を売ってきた場所。だからこそ美術館の代わりに、昔から路上でのハプニングを起こす表現者や、ゴールデン街に通う文化人がたくさんいたりする。そもそも新宿って、そういう身体的なものじゃないとフィットしない街だと思うんですよね。