人生が「うまくいかないなぁ」と落ち込んだ日も、落語を聴けば少〜しだけ気持ちの矢印が上向きになる――落語の登場人物たちは決して「頑張れ!」なんて声高に言わないけれど、何かを察して「飲もうヨ」と言ってくれる友達みたいなもの。寄席のイスに体を埋めて耳をすませば、落語家さんのお喋りから人間の温度と鼓動が伝わってくる。それでいて落語には、どこか「そっと放っておいてくれる」ような、沁みる優しさもあるのだ。このしみじみとした奥深い魅力を聞くべく、日本各地を飛び回り、毎日どこかの寄席、あるいはホールの高座にあがる落語界のトップランナー、春風亭一之輔にご登場願った。

INDEX

初心者に伝える落語の魅力。漫才やコントと異なる、ゆったりした笑い

―11月22日(土)、読売ホールで開催される一之輔師匠の独演会の模様が、全国の映画館でライブビューイングされるというビッグニュースが発表されました。コンサートやスポーツ、演劇やアイドルのイベントなどでは一般的ですが、たった一人の舞台、落語会としては異例の企画です。

一之輔:基本的に「やりませんか」と声をかけられたらなんでも断らない方なんで、まあやるだけやってみようかと、あまり深く考えずにお受けしてみました(笑)。この日は、恒例の全国ツアー『春風亭一之輔のドッサリまわるぜ』の大千穐楽にあたるんです。

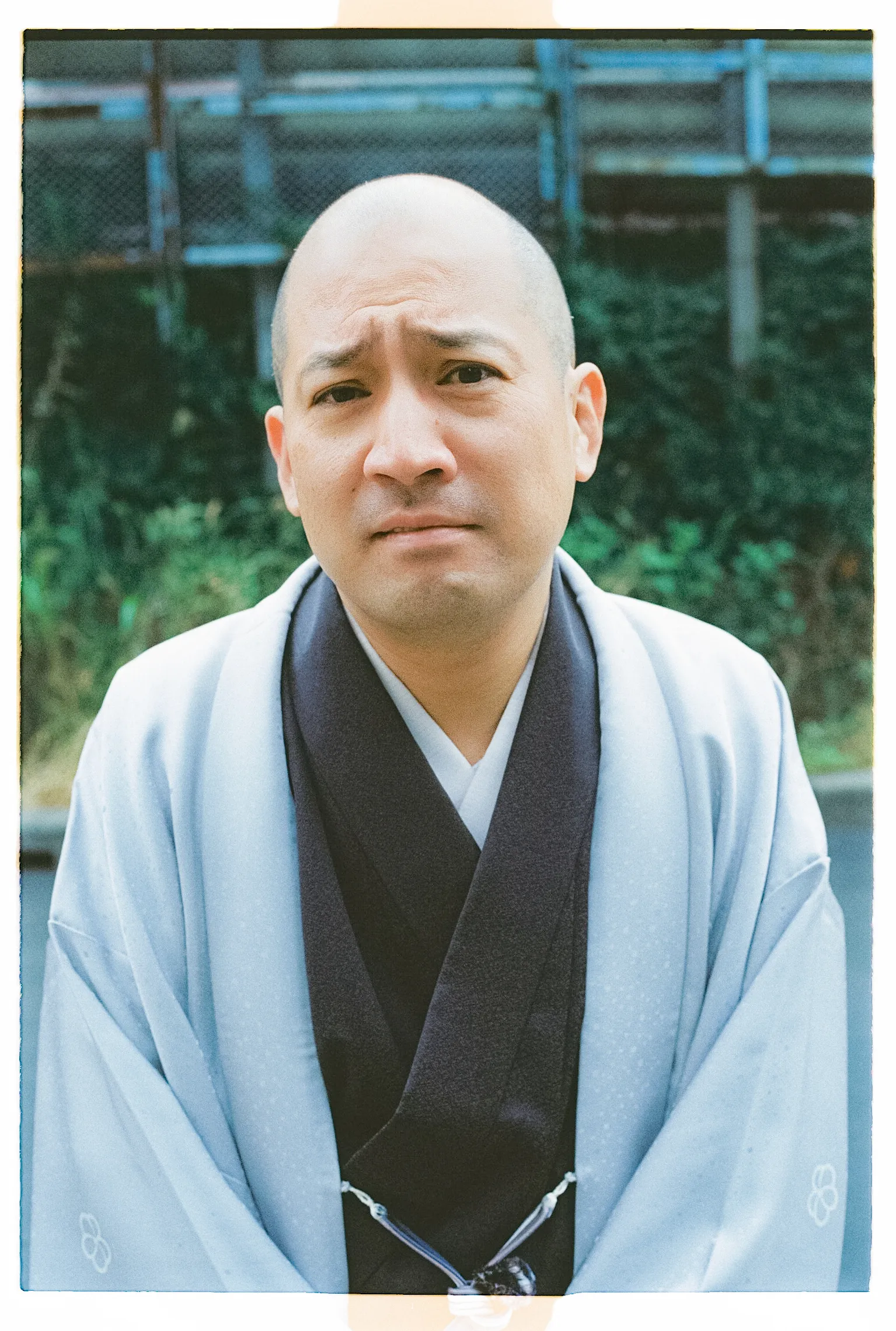

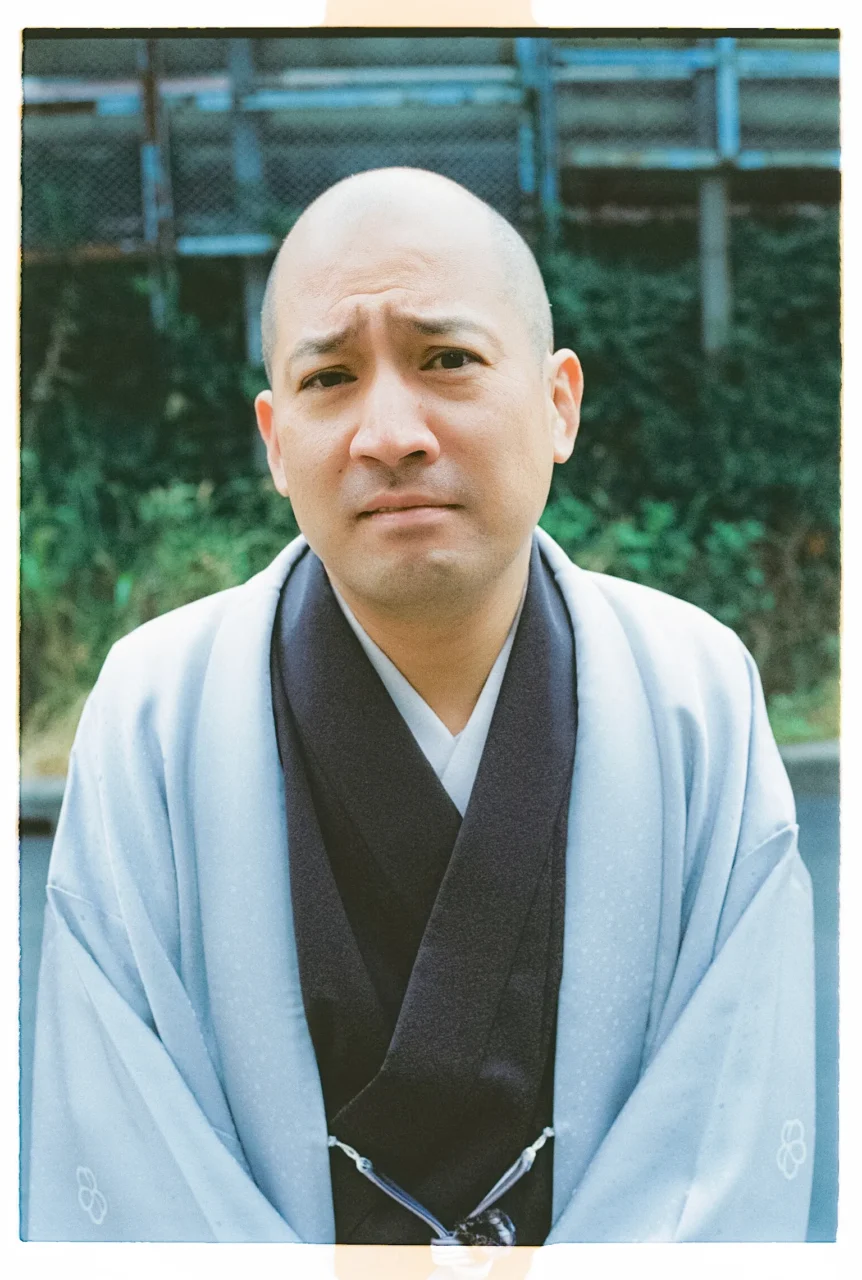

最もチケットが取れない落語家の一人として人気。人間国宝である柳家小三治師匠に「本物」と認められ、若手として「今聞いておくべき落語家50人」に選ばれた。ハリのある声と抑揚の効いた表現で滑稽噺から人情話まで幅広く古典落語を演じ、また古典落語に現代的なギャグを盛り込むなど、常に進化し続ける落語が魅力で、年間約900席もの高座に上がりながらドラマ、バラエティー、ラジオ、書籍、CDなど幅広い分野で活躍中。

―2013年から始まった全国ツアーの第1回目は13公演でしたが、13年目を迎えた今年は31公演と、規模も2倍以上に拡大中。映画館なら初心者のハードルも低いですし、これでまたファンが増えそうです。すでに「地元で観たよ」という方々が、ツアーのゴールテープを切る瞬間、1100人が見守る大千穐楽の盛り上がりを映像で目撃するのも楽しいかと。

一之輔:例年ならファイナルはご覧いただけませんからね。ありがたいことに東京公演はチケットも完売ですし、取れなかった人もぜひ。イスが良すぎて眠くなっちゃいますかね? ポップコーンとか売るんですかね? ごめんなさい、そこらへんの詳細は把握していないんですが……どれぐらいお客さんが入ってくださるか、僕自身全く想像もついてないんですよ。最近の映画館のスピーカーは高性能ですから、音はかなりいいと思いますよ。

―「NiEW」で落語を大きく取り上げること自体もこれが初めてなので、当代随一の人気者から初心者に、落語の魅力を教えていただければ。一之輔さんご自身が初めて生の落語に触れたのは高校の時。ラグビー部を1年で辞め、挫折感とぽっかり空いた時間を持て余し、ふらりと入った浅草演芸ホールだったとか。10代の青年は、どんな魅力を感じたのでしょう?

一之輔:う〜ん、あの時、僕の中で何が起こったんですかねぇ。春日部の高校生にとっては一番近い東京が浅草だったので、「とにかく行けばなにかあるはず」と思ったんでしょう。浅草までは東武線1本で行けたんです。今の浅草はインバウンドで賑わっていますが、当時の浅草はさびれていて、なんにもなかったんですよ。歩いているのはお年寄りばかり。今の「六区ブロードウェイ」あたりも任侠映画専門の映画館とか、ストリップ劇場とか、それぐらい。あとはスマートボールのお店とかね。スマートボールなんて知らないでしょう? パチンコやピンボールのルーツと言われるゲーム。

―確かに30年前の浅草は、今よりもずっと「昭和ノスタルジー」な街だったかと。高校生が気軽に入れるような場所はなかったでしょうね。

一之輔:そう。でも寄席はのぼりが立っていて、呼び込みもしているし、看板を見ると「漫才と落語」と書いてあって、他よりはまだ足を踏み入れやすかったんです。学生料金で1,000円ちょっとですし。ふらっと昼の部の頭から入って、お客さんは30〜40人ぐらい、年配の人ばかりでした。落語と漫才だけじゃなくて、紙切り(観客から注文を取り、1枚の紙にハサミを入れてさまざまな形をつくり上げる芸)やマジックや曲芸が10分〜15分おきに入れ替わり立ち替わり、次々と出てきました。爆笑をかっさらう人もいれば、何が面白いのかさっぱりわかんない人もいて、後半に向かってだんだんと空気があったまっていく。すると客席も自然と前のめりになって、いよいよトリのおじいさんが喋るとワーッとわいて、気づけば幕がおりていました。寄席芸人は個人芸でありながら、チームプレイなんです。

―トリの師匠は誰でしたか?

一之輔:あとで調べてみたら春風亭柳昇師匠でした。すでに70代だったと思うんですが、ふわふわした喋り方で、なんの気負いもない語り口のマクラ(本題に入る前の導入部分)から、すでに面白いんです。あの頃はダウンタウンやウッチャンナンチャン全盛期でしたから、日常的にテレビで漫才やコントには触れていましたけど、寄席は年齢も芸風の幅も広くて、そうした笑いとはまた違う、ゆったりした空気を感じました。しかもライブですしね。客席には同世代がいないから、妙な優越感もあったと思いますよ。「自分だけがこれを知っている!」みたいな(笑)。

―「テレビで見ていたお笑いとの違い」について、もう少し詳しく教えてください。

一之輔:まず落語は持ち時間が長いんです。マクラで空気をつくって15分たっぷり語っていく。トリは30分前後ですから。何人もいる登場人物が目の前にいるようで、そんな芸能は寄席に行くまで触れたことがありませんでした。しかも、語っている人の魅力が、濃く伝わりました。観客は面白かったら笑って、つまらなかったら寝てもいい。寄席にはそういう自由でゆる〜い空気が流れていて、そこもいいなと思いました。初めて行くとね、「なんでこんなとこ来ちゃったんだろう」って思う異空間ですよ。

―アハハ、寄席にしかない独特の空気感には、温泉に入っているみたいな気持ち良さ、妙な居心地のよさがありますね。

一之輔:歌舞伎なんかはいわば高級旅館の温泉のようなイメージですが、寄席の場合は隠れ宿の温泉とか、田舎の駅のホームにある足湯みたいな感じ(笑)。もちろん、ホール落語から入るのもいいですよ。YouTubeなんかで好きな落語家を見つけて、まずはその人の独演会に行ってみる。今度はその人がトリを務める時の寄席に行ってみる。そうやっていろいろな場所に足を運んでいくと、同じ噺でも喋る人が違うと受ける印象がまるで違うことに気づくはずです。古典落語って、演者が自分の中で咀嚼して、手を加えたり、オチを変えたり、アレンジの自由が効くんですよ。伝統芸能ではありますが、実はある程度自分の考えを投影することが許されている芸能なんです。現代では特にその傾向が強いと思います。