レコードや蚤の市、ヴィンテージ技術を利用した音響イベントなどを通してアナログの魅力を発信する、Audio-Technica主催の『Analog Market 2025』が11月2日(日)、3日(月・祝)の2日間、東京・築地本願寺で開催された。

アナログカートリッジ(レコード針)の開発を出発点に、60年以上「音と人の豊かな関係」を探求してきたAudio-Technica。その創業60周年となる2022年にスタートしたこのイベントは、単なるオーディオ展示会でもレコード即売会でもない。

レコードやフード、アート、香り、そして手仕事といった多彩なアナログ文化が混ざり合い、暮らしと感性の接点をゆるやかに広げていく、まさに五感のマーケットといえるものだった。

INDEX

築地本願寺の境内にレコードショップが全国から集結

筆者が訪れたのは、開催2日目。秋晴れの清々しい祝日で、日中は少し汗ばむくらいの陽気だった。夕方にかけては少し冷え込み、風もやや強くなったものの、最後まで天気が崩れることなく絶好のフェス日和となった。

築地本願寺の本堂前広場には数多くのブースが並び、まず目につくのはバラエティ豊かなレコードショップの出店だ。東京・亀有のアートスポット「SKAC」内に店舗を構え、ロンドンにも拠点を持つレコードショップVDSがキュレーションした20店以上のショップが集結。

1000円均一の特価盤からTシャツ、トートバッグ、海外の音楽ファンジンや写真集まで並び、音楽を軸にカルチャーが広がっている。どのブースにも1台ずつAudio-Technica製のターンテーブルが設置されており、来場者は誰しもレコードを自由に試聴できる。レコードを熱心に漁りながら、店主との会話も楽しむその様子には、クリックひとつで音楽が聴ける今の時代でも、自分の手で探し、人と話しながら「これぞ」という1枚に出会う──そんなアナログレコード店ならではの喜びが溢れていた。

レコードショップのみならず、マーケットエリアにはアナログ的なこだわりを感じさせる品々が目を引いた。能登の古民家から救い出された古道具ショップ「のとのいえ」、かつて街を駆け抜けたスケートボードの廃材で作られた靴べらを置く「TAMILAB」、月の満ち欠けに合わせて仕込む自然派ワインの店「Domaine Hide」、創業約300年の老舗お香メーカー「松栄堂」の移動販売車「Incense Station ことことワゴン」等々──いずれも人の手の温もりと感性が宿るものばかりだ。

またフードエリアでは五味五法 麺処「寿商店」の会場限定ラーメンに開場前から長蛇の列ができ、eejebee、DJ Emeraldらの選曲や、Shökaのライブなどが展開された「TSUKIJI RADIO」のブースのほか、Audio-Technica製品の試聴ワークショップなどにもひっきりなしに人が集まり、境内は終日賑わいを見せていた。

INDEX

薄明かりのお寺で音を通じて自分と向き合う新たな体験

そんな今年のAnalog Marketを象徴するのが、Audio-Technicaと米国OMA(Oswalds Mill Audio)によるコラボ企画『Deep Listening」だ。

OMAは米ペンシルベニア州の築250年の石造り製粉所を拠点に、1930年代の劇場用スピーカーや真空管アンプを現代に蘇らせているオーディオブランド。創始者ジョナサン・ワイスがAudio-Technicaの創業60周年記念カートリッジ「AT-MC2022」に感銘を受けたことから今回の協業が実現したという。

OMAのコンサートホール仕様スピーカー「Scottsdale」(日本初上陸)とAudio-Technicaのハイエンドカートリッジを組み合わせた世界最高峰のサウンドシステム。来場者は、空間演出された薄明かりの会場に敷かれた座布団に腰を下ろし、セレクターの選曲に身を委ねて音に向き合う贅沢なリスニング体験が提供された。

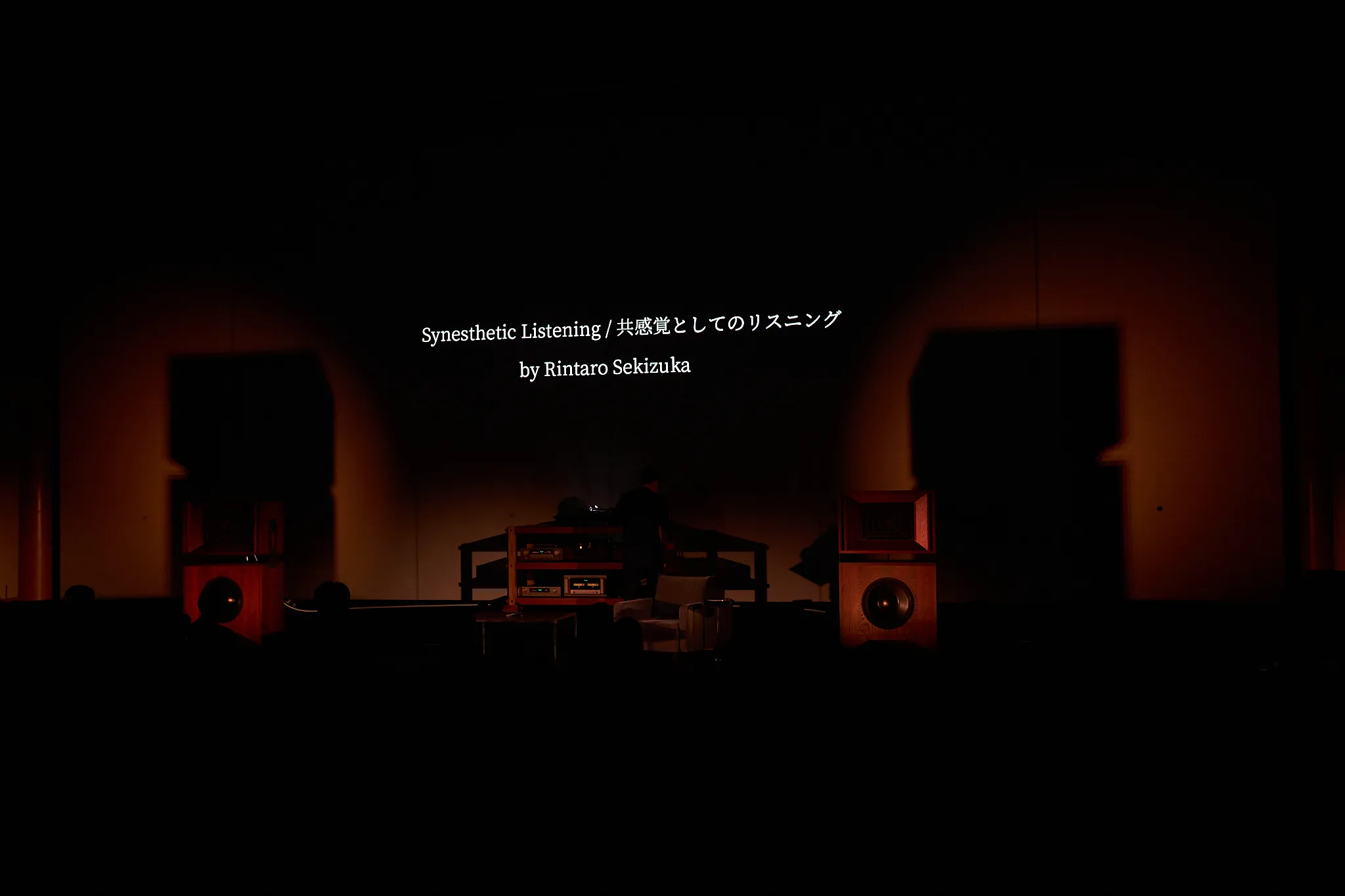

『Deep Listening』2日目のプログラムは、前述のレコードショップVDS設立者・関塚林太郎による「Synesthetic Listening / 共感覚としてのリスニング」から始まった。共感覚(シナスタジア)をテーマに、音が別の感覚と交わる瞬間を探るセッションである。

会場となった第二伝道会館「蓮華殿」では、お香がほのかに香るなかハリプラサド・チョウラシアや芸能山城組、アリス・コルトレーンなど、関塚のセレクトしたアンビエント〜スピリチュアルな楽曲が次々と流れ、暗がりで音に身を委ねることよってその意味が一層広がっていく感覚を共有した。関塚は、「東京ではなかなか体験できない、音に包まれるような時間をみんなと共有できるのがうれしい。音楽を通して自分と向き合うこの静かな時間が、明日を生きる力になる。そうした“音楽の中心にある時間”を大切にしてほしい」と呼びかけた。

続いてのプログラムは、シンガーソングライターの優河が自身のルーツとなる名曲をアナログレコードで紹介する企画、「シンガーソングライター目線で聴く、シンガーソングライター名盤」である。「人前でレコードに針を落とすのは初めて」と語る優河が、キャロル・キングやサンディ・デニー、レナード・コーエンなどの楽曲を、一曲ずつ丁寧にターンテーブルで再生していく。

曲が終わるたびに針を上げ、盤をしまい、次のレコードを取り出し溝から曲を探し、またそこに針を落とす。ストリーミング全盛の現在では、ひどく手間に映るそうした一連の所作が、不思議と心地よく贅沢な時間に思えてくる。

「歌を始めてから、人はみんな違う声を持っている、ということを意識するようになりました。それぞれの声には、その人の人生が重なっていて、時間とともに変化していく。そんな“声の変化”をとても美しいものだと感じています。私自身、回り道をしながら自分だけの声を育てていく過程を愛おしく思い、今はその声にさまざまな想いを込めながら歌っています」と、最後に話していたのが印象的だった。

INDEX

「築地本願寺には時間や記憶を包み込むような静けさがある」

そして、アンビエント / 環境音楽のパイオニアである尾島由郎が登壇したトーク&リスニング企画「テープで聴く、日本の環境音楽」は、本イベント屈指の豊潤な体験となった。1980年代から建築空間での音環境デザインを手がけ、近年その過去作品が海外で再評価されている尾島は、自身が環境音楽を再生するのに最もふさわしいと考えるメディア、カセットテープで日本の環境音楽の名曲を再生し、それらが生まれた背景やシーンでの位置付けを語る。

この日、尾島が持参したカセット再生機は、1980年発売のSONY製ポータブルカセットデッキ「TC-D5M」。プログラム冒頭では、環境音楽の原点の一つであるブライアン・イーノの『Ambient 1: Music for Airports』(1978年)A面曲“1/1”をカセットで流し、イーノが複数のテープループを同時再生しながらこの楽曲を構成したことを紹介。アナログ時代ならではの「物理的な反復」が生み出す時間の流れを体感できるこの曲をあえてテープで聴く意義を示した。

トークの中で尾島は、「カセットテープのヒスノイズは音楽に自然に溶け込み、レコードのような埃や傷由来のノイズがないので、音楽の一部として聴こえる」と語り、環境音楽とカセットの親和性の高さを指摘した。さらに、「カセットは曲頭出しや途中再生が難しく、最初から最後まで通して聴くことをある意味では“強いる”メディア。音の流れに身を委ねる連続的な体験は、環境音楽にとてもマッチする。そして何よりカセットには、どこへでも音楽を持ち運べる手軽さがある。私たちもその自由に刺激を受けて様々な実験を行いました。不便だけれど、その不便さが時間と空間の感覚を拡張してくれる──私はカセットテープを非常に創造的なメディアだと思っています」と熱弁する。

YMOや細野晴臣ら日本の名盤カセット音源を次々とかけ、最後は自身のスパイラル環境音楽カセットシリーズから『DAYLIGHT STARS』(1987年)収録曲“Glass Chattering”を再生した尾島は、深い感慨を滲ませながらこう語った。

「今、こうして築地本願寺という場所で、数10年前の録音をOMAのスピーカーで聴けることに胸がいっぱいです。僕らが作ってきた音楽が時を超えてまた流れ出していく──まるで時間そのものがアナログテープのように少し揺れながらも回り続けているように感じます。今日お話の中で紹介した仲間たちの何人かは既にこの世にいません。でも音を流していると、みんなが祭壇の後ろからそっと降りてきている気さえします。築地本願寺には時間や記憶を包み込むような静けさがあり、この空間で音楽を聴くことは貴重な体験となりました」