INDEX

理念と言葉が社会の支持を呼ぶ。よいものは分かち合う時代へ

―海外では民間と行政の連携がうまくいっていて、成功事例もたくさんあるように思いました。

柳樂:日本人はあまり得意じゃないかもしれませんが、「自分たちの活動には公共性があって、社会のためになっているんだ」と言い張ることと、それをロジックとして組み立てること。そのうえで社会からの理解を得ていくプロセスが大事だと思います。海外の事例を見ると、そのあたりが本当に上手で。イギリスではアーティストがアルバムをつくる際に公的な支援を受けた場合、支援団体のロゴを掲載してその事実を堂々と示すんです。それも含めて音楽のエコシステムの一部だと受け止め、堂々と取り組む姿勢が大事なのではないかと思います。

小林:今回、私たちはNPOを立ち上げてクラウドファンディングを行い、「林檎酢会員」みたいなマンスリーサポーターの制度をつくってみましたが、意外と寄付してくださる方が多いのが救いでした。

後藤:本当にありがたいですよね。最近はサブスクの浸透によって、応援の気持ちを小額の寄付で支えるという行為に、みんな抵抗がなくなってきているように思います。これはサブスクの利点ですね(笑)。僕らとしては、たくさんの方にサポートしていただけると運営が健全になるし、一番のメリットはスタジオの営利性をぐっと下げられることなんです。ここで儲けなくていいと思ったら、本当に肩の荷が下りますね。

柳樂:やっぱりそれだけ多くの寄付が集まる理由は、理念をしっかり言葉にして、プロジェクトの進行をすべてドキュメントしているからだと思うんです。そうした説得材料があるのが、圧倒的に強いですよね。

―トークセッションの中でも、「実際の活動と、こういう活動をしましたよという記録とそのアウトプットは、同じくらい大事なのかもしれない」という出口さんの言葉がありましたね。

後藤:今の時代は何ごとも透明化が大事だと思います。だから僕らもノウハウはすべて公開して、「使えるなら使ってください」というスタンスです。昔は音楽の世界にも「このやり方は教えたくない」と、技術や知識を独占する風潮がありました。でも今は特別なノウハウが出てきても、次の日には共有される時代です。だからこそ抱え込まずに開いていき、それをどうみんなの利益に繋げるか。それを考える方が大事だと思いますね。

出口:共有やコモンみたいな考えって、最近少しずつ理解されている気がします。独り占めせず分け合う感覚。それがまさに公共なんじゃないの? と思ったりもして。

後藤:本当にそうですね。知識はパブリックドメインに、場所はコモンにすればいい。コミュニズムって案外悪いものでもなくて、僕らの生活の中に自然にある感覚なのかなって。たとえば、お醤油の貸し借りも一種のシェアでありコミュニズムの表れだし。音楽も同じで、誰のものかなんて本当はわからない。一周まわってそういう感覚に行き着いたって感じですかね。これも世代なんでしょうか。

出口:継承ってほど大げさなものじゃないけど、そろそろ自分たちが持っているものを、次の世代にパスしていきたいなと思いますね。実は今日も、公共施設の運営を志して勉強している大学生が聴講してくれていました。

後藤:そうですね。ぜひパスしていきましょう。

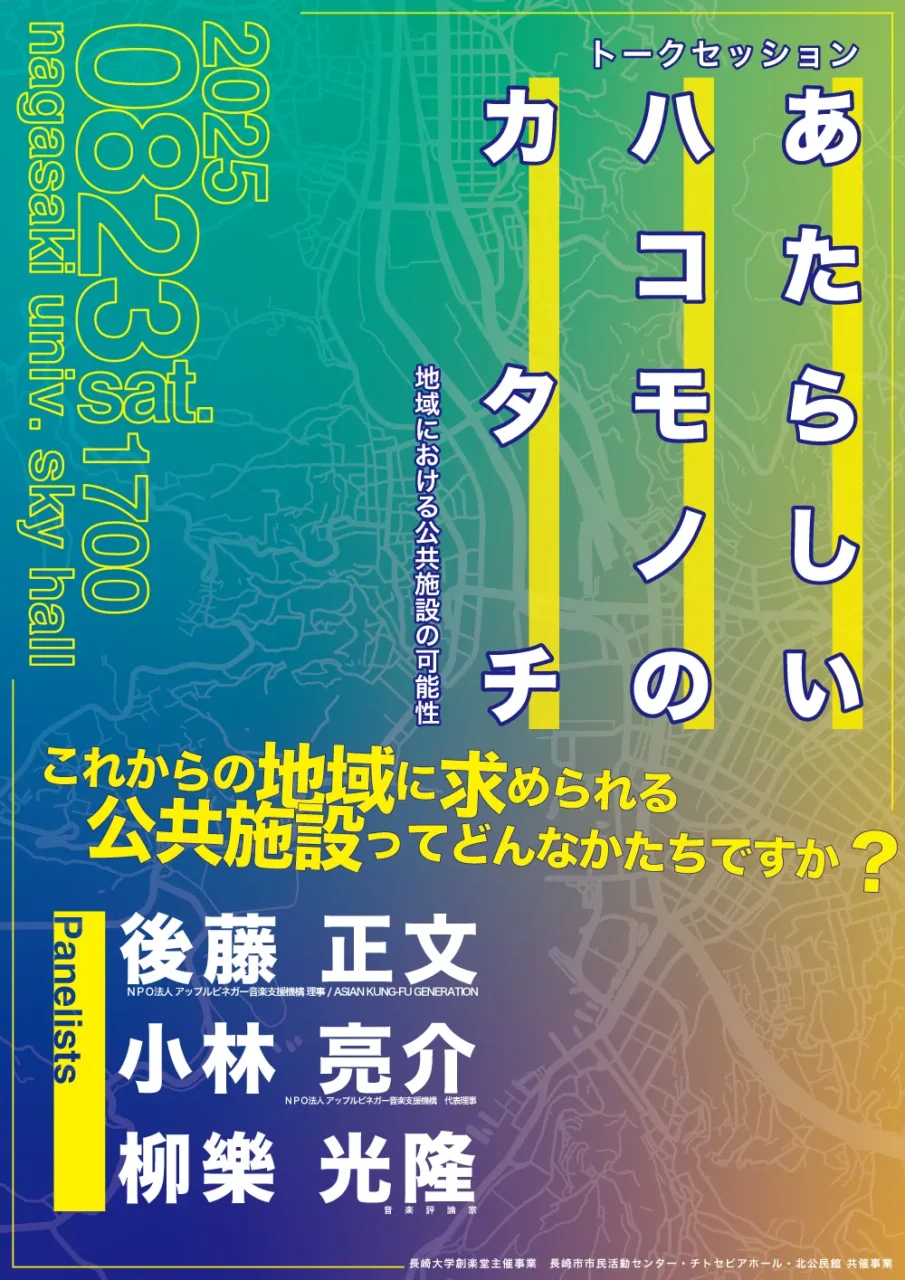

トークセッション『あたらしいハコモノのカタチ~地域における公共施設の可能性~』

日時:2025年8月23日(土)17:00~19:00

場所:長崎大学文教スカイホール(長崎市文教町1-14)

【主催】長崎大学創楽堂 【共催】長崎市チトセピアホール 長崎市北公民館

【共催・お問い合わせ】長崎市市民活動センター「ランタナ」

〒850-0022 長崎県長崎市馬町21-1 TEL:095-807-6518