2025年8月23日(土)、長崎大学でトークセッション『あたらしいハコモノのカタチ~地域における公共施設の可能性~』(以下、『あたらしいハコモノのカタチ』)が開催された。同イベントに登壇したのは、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文と、その友人でNPO法人アップルビネガー音楽支援機構代表理事の小林亮介、そして音楽評論家の柳樂光隆。人口減少や高齢化が進む地域社会における公共施設の役割について、芸術文化のみならず教育や地域振興にまで広がる可能性を多角的に語り合った。進行役を務めたのは、長崎市の文化芸術施設チトセピアホール館長で、市内の公民館や市民活動センターの指定管理を行う、地域のプレイヤー出口亮太。

本記事では前半でトークセッションの模様をレポート。後藤は若手ミュージシャンの経済的負担を減らし、自由な音楽制作を支援する滞在型音楽制作スタジオ「MUSIC inn Fujieda」(2025年秋頃完成予定)について語り、柳樂はライフワークとしている音楽教育のリサーチをもとに、海外の音楽業界のエコシステムと教育の関わりを紹介した。

後半では、トークセッションが終わった後藤と小林、出口、柳樂に取材を敢行した様子をお届けする。偶然にも同世代が集まった座談会の話題は、まちづくりや教育など横断的に広がり、次世代へパスしたい想いにまで膨らんだ。

INDEX

長崎大学で考える、新しいハコモノの可能性

『あたらしいハコモノのカタチ』を主催したのは、長崎大学が所有する音楽ホール「長崎創楽堂」。当日は、長崎大学の文教キャンパスの一室に、100名ほどの観覧者が詰めかけ、トークセッションが行われた。

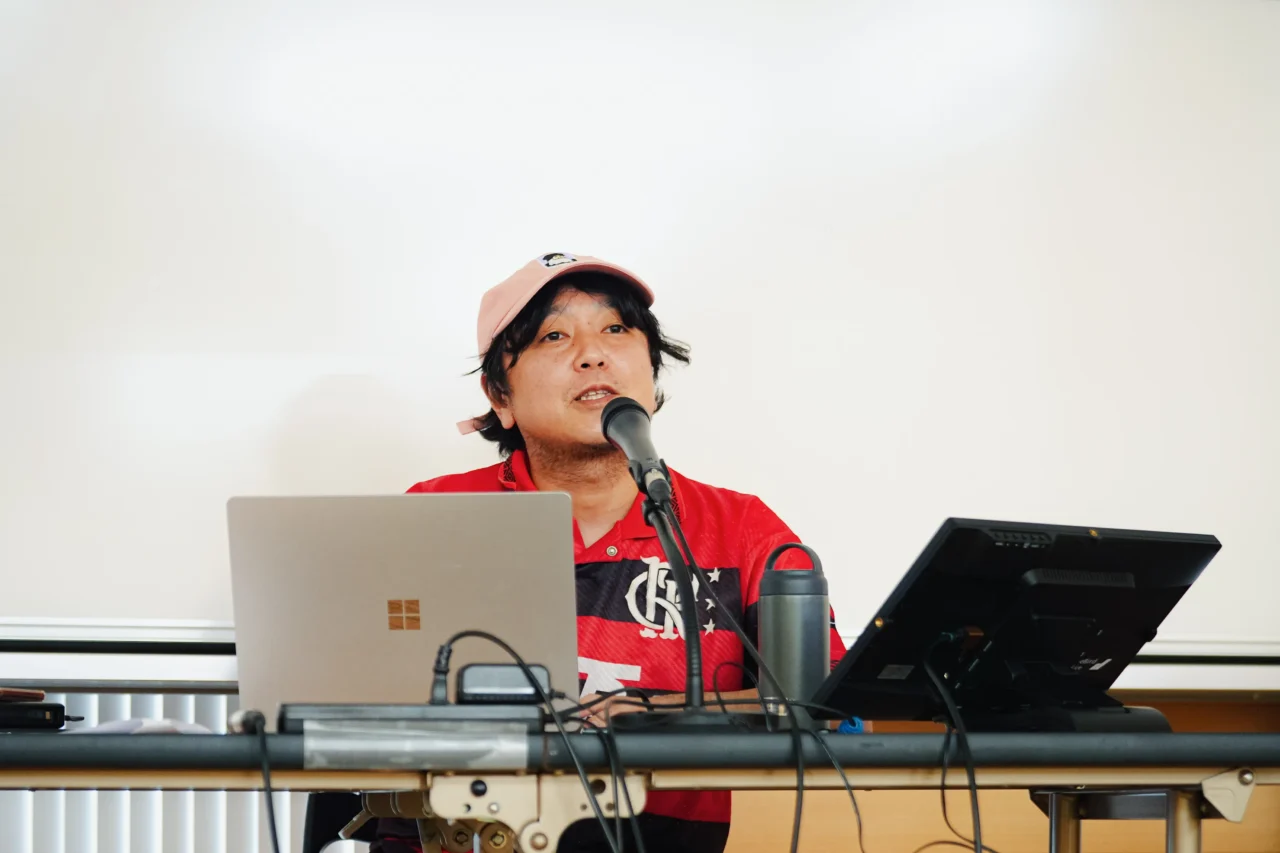

登壇者は、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文と、NPO法人アップルビネガー音楽支援機構の代表理事を務める小林亮介。そして、音楽評論家でジャズを中心とした書き手として知られる柳樂光隆の2組が、それぞれ写真や資料を交えながら、自らの活動や、事例を紹介。進行役の出口亮太は、トークセッションの導入として、近年の公共施設は多機能化 / 多目的化が重視されていることを挙げた。そうした中で、行政にありがちな縦割りではなく、自治体やNPOをはじめ、様々な分野が手を取り合い横断的に活動することが大切で、市民自身の自主的な活動が施設をより面白くすると語り、登壇者のトークへ繋いだ。

1979年長崎市生まれ。長崎市北公民館・チトセピアホール 館長/長崎市市民活動センター 統括。東京学芸大学で博物館学を学んだ後に長崎歴史文化博物館の研究員を経て2015年に長崎市チトセピアホールの館長に就任。先鋭的な企画と助成金に頼らない運営スタイルが、地方における中小規模の公共ホールの新しいかたちとして注目を集める。2020年からは北公民館、2023年からは市民活動センターでも企画運営を行う傍ら、地域の公共施設や市民団体との連携事業を実施しつつ、現場での知見をもとにした施設運営についての講義を全国で行う。

1組目に登壇したのは、NPO法人アップルビネガー音楽支援機構の後藤正文と小林亮介。現在静岡県藤枝市内に建設中の滞在型音楽制作スタジオ「MUSIC inn Fujieda」(2025年秋頃完成予定)を設立することになった背景について、資料や写真を交えながら語った。後藤らの活動の背景には、インディーズミュージシャンを取り巻く厳しい制作環境がある。後藤によると、若手ミュージシャンがアルバム制作にかけられる予算の減少は著しく、都内の高額なスタジオ代に半分以上の予算を費やしているという。金銭的な制約が作品の質に直結しているのだ。そのため、まずは身近な仲間を支えるべく、スタジオ建設に踏み切った。

1976年生まれ。静岡県出身。ASIAN KUNG-FU GENERATIONのVo&Gtであり、NPO法人アップルビネガー音楽支援機構の創設者。2024年にインディペンデントなミュージシャン・アーティストの支援を目的とした「NPO法人アップルビネガー音楽支援機構」を設立し、音楽と社会をつなぐ新たな活動を展開している。

1976年静岡県生まれ。後藤氏とは高校時代の同級生。静岡県藤枝市職員として行政に携わった後、2025年より「NPO法人アップルビネガー音楽支援機構」の代表理事に就任。地域とアーティストをつなぐ活動を行っている。

しかし、音楽スタジオは騒音などの理由から「迷惑物件化」しやすい存在。地元の人に受け入れられるためには、「地域のシンボルにしていくしかない」と考えたという。そうして「みんなのスタジオ」として建設することになった「MUSIC inn Fujieda」は、9月末の完成を目指して絶賛進行中。目指すは、ミュージシャンが「自由に失敗でき、何度でもチャレンジできる場所」。旧東海道のまち並みに溶け込む「日本一ユニークなスタジオをつくりたい」と力を込めた。

INDEX

NPOに育まれてきた文化施設。ロンドン、パリ、札幌の事例から見る音楽教育

2組目に登壇したのは、音楽評論家の柳樂光隆。東京学芸大学の教育学部出身で、もともと教員志望だったという柳樂は、執筆業の傍ら、音楽教育のリサーチをライフワークにしている。その中で知り得た事例を挙げ、海外の音楽業界のエコシステムと教育がどう関わっているのか紹介した。

1979年島根県出雲市生まれ。音楽評論家であり、『Jazz The New Chapter』の著者。珍屋レコード、ディスクユニオン勤務を経て、2000年代末より音楽評論家、DJ・選曲家、昭和音楽大学非常勤講師として活動。ジャズを軸にしながらも、ジャンルを越えた視点で幅広い音楽テキストを中心に執筆活動を続けている。

事例の一つとして、ロンドンを拠点とするNPO「トゥモローズ・ウォリアーズ」を紹介。ミュージシャンで教育者のギャリー・クロスビーと、そのパートナーで慈善活動家のジャニー・アイロンズによって設立され、音楽活動を志す子どもたちを支援してきたNPOだ。2017年頃から世界的に注目されるようになったイギリスのジャズシーンを牽引するバンド、EZRA COLLECTIVEを輩出したことで知られている。また、同NPOで行われるレッスンは、ロンドンの公共施設「サウス・バンク・センター」が支援していることも特徴だ。柳樂はこうした状況について、「現在のロンドンにおける活気あるシーンは、音楽教育を行うNPOによって育まれてきたと言っても過言ではない」と評価した。

さらに、ロンドンのスタジオ「トータル・リフレッシュメント・センター」も紹介された。2012年にUKジャズの重要人物レックス・ブロンデルが設立。チョコレート工場だった建物を改装し、音楽スタジオやライブスペースなどを設け、ミュージシャンに安価で提供している。ミュージシャンだけでなく、エンジニアやクリエイターなどが集まるハブとしての役割を持ち、イギリスのジャズシーンを盛り上げる中心的存在だ。柳樂は同スタジオについて、「音楽教育だけでなく、音楽に携わる人々が交流できる環境を創出した点で、シーンの活況に大きく貢献した」と語った。

一方、日本の成功例として紹介されたのが、札幌市の公共施設「札幌芸術の森」を拠点とするビッグバンド「札幌ジュニアジャズスクール」だ。星野源や米津玄師などの楽曲にも参加するトップドラマー石若駿や、アニメ版『BLUE GIANT』の演奏を担当したサックス奏者の馬場智章ほか、多くのミュージシャンを日本の音楽シーンに送り出している。これらの事例について柳樂は、「海外の事例のような活動は日本では難しいと思われがちですが、同スクールの存在は、日本の公共施設やNPOが果たす音楽教育への役割を考える上で参考になる事例ではないでしょうか」と語った。

INDEX

誰のための公共か? 登壇者たちが語る、音楽と公共支援の理想のカタチ

2組の発表を終え、トークセッションは後半に突入。登壇者たちは、それぞれの事例に対する感想を交わしながら、公共施設のあり方や、音楽や文化を守り育むことについてクロストークを行った。

柳樂は後藤らの活動について、「若手ミュージシャンの資金不足が深刻な中、著名なアーティストがその問題に取り組むのは、社会に大きなインパクトを与える。日本の音楽シーンを盛り上げるには、人が集まり交流が生まれる“場”が必要。滞在型スタジオとして複合的な施設となるMUSIC inn Fujiedaは、今求められる理想的な拠点だと思う」と語った。後藤は柳樂が紹介した海外の事例を受け、「若い世代を支えていくためには資金面の課題は避けて通れず、仲間内の相互扶助だけでは限界がある。子どもたちに“もっと自由でいいんだよ”と伝えて、型にはまらない創造的表現を引き出す音楽教育がこれから重要だと思います」とし、音楽の文化的価値や公共的役割を社会に訴えて、公共支援への理解を広げていく必要性があると語った。

元藤枝市の職員で、公民どちらの立場も経験してきた小林は、「音楽には大きな公共性があり、日本の伝統芸能が国によって保護されているように、より身近なポップミュージックにも支援の土壌が必要だと思います。スタジオをつくることで直接恩恵を受けるのは安く利用できるミュージシャンかもしれませんが、実際の受益者は、そこで生まれた音楽や文化を楽しむリスナーではないでしょうか」と投げかけた。

最後に、トークセッションのテーマでもあった、これからの「新しいハコモノのかたち」について、出口が登壇者3名に意見を求めた。

柳樂は、「子どもたちが自由に音を出したり創作したりできる場が、地域に増えるといいなと思います。そうした場があることで、自然に地域や文化に還元され、新しい価値が生まれる機運が高まるんじゃないでしょうか」と、地域への想いを語った。続いて小林は、「公共施設の役割を短期的な成果だけで測らず、長いスパンで考えたいなと思います。資本主義だけでは支えきれない文化的 / 社会的価値を生み出す活動を、みんなで協力して継続していくことが、僕たちの目指す公共です」と、理想とする公共の姿を示した。後藤は、「新たにハコモノをつくるよりも、いまあるものをどう活用するか、どう新しい魅力を付加できるかを考えることが大事。ちゃんとまちを歩いて足元を見つめ直すことが、斜陽に向かってる日本がもう一度浮上するチャンスじゃないですかね」と、今ある資源を見つめ直すことを強調した。

INDEX

藤枝市に見る、ゼロからでも掘り起こせる地域のルーツ

続いて、トークセッションが終わった4人に取材を敢行。これからの公共施設における目的や、民間と行政の協力の形、地域との繋がりの持ち方について、より深く語ってもらった。

―トークセッションお疲れさまでした。それでは出口さんから、イベントを開催するに至った経緯をお話いただけますか。

出口:トークセッション『あたらしいハコモノのカタチ』は、毎回さまざまな方をお招きしていて、今回で5回目の開催となります。なぜこのイベントを行っているかと言うと、私たち公共施設の中の人間はつい「ハコがあって当たり前」と思いがちで、そもそもの設置目的を見失いがちなんですね。だからこそ定期的に外から人を招き「このハコって何のためにあるんだっけ?」と考える機会が必要だと思っています。

―実際にトークをされてみて、みなさんどうでしたか?

柳樂:僕は今日、後藤さんたちの話を聞いて、本当に大変そうだなと思って。というのもトークショーでも話に出たパリの「FGOバーバラ」(※)なんかは、すぐ近くにもともとレコードショップやライブハウスがあって、ある程度文化的なコミュニティが形成されている地域に、音楽でさらに活性化させようと建てられた公共施設なんですね。一方で後藤さんたちは、そういった素地のない地域で0から始めようとしている。これはすごいことですよ。

※パリの西側、18区にある公共施設。治安が決して良いとは言えない地域で、音楽教育を通じて子どもたちの健全な育成を支援している。

後藤:それが案外、ゼロベースでもないんです。何度も藤枝に通ってまち歩きをしてみると、例えば、商店街の端っこに楽器屋があって、そこにいくつか練習スタジオがあったりして、意外と音楽との繋がりが見えてくるんです。それに、僕たちのスタジオがある旧東海道の宿場町では、江戸時代から続いている『藤枝大祭り』があるんです。実はそのお祭りは長唄のお祭りで。藤枝市はその祭りに毎年出演料を支払って、唄方や三味線方を呼んでいる。なんだ藤枝って、昔から音楽支援しているまちだったんだって思いました。

小林:まちの歴史を調べていくと、思わぬ縁にも出会います。たとえば、僕たちに場所を貸してくれている江崎さんは、もともと映画館経営者で、弟さんは音楽プロデューサー。そんな話を聞くと、不思議な縁に導かれている気すらして。

柳樂:そういえば、長崎出身のドラマーで、バンドのceroでもドラムを叩いている光永渉さんも、幼い頃『長崎くんち』(※)のお囃子で叩いた大太鼓が原体験にあると聞くし。まちの歴史を掘り起こしていくと、どんなまちにも音楽的なものが転がっているのかもしれませんね。

※長崎市にある諏訪神社の秋季大祭

INDEX

音楽教育の視点から見えた、文化への入り口をひらく身近な学びの場

―後藤さんは、かなり足繁く藤枝に通っていると仰っていましたが。

後藤:日本の音楽って、どこか根無し草じゃないですか。僕は今でもアメリカの音楽は好きですが、最近の世界情勢を鑑みると、無批判に欧米カルチャーを享受してきた自分も、ふと我に返るというか。ルーツを見直すいいチャンスなのかなと思っています。例えば、藤枝にも茶揉み唄があったらしく、もう歌える人はいないみたいなんですが今ならまだそういう労働歌を掘り起こせるんじゃないかと思っているんですよ。

柳樂:なるほど、ガチのオーラルヒストリーを実践されてらっしゃるんですね。でもそういう取り組みを通して「このまちも実は音楽のまちだったんだ」って機運を高めていくのはとてもいいことだと思います。

出口:今回トークセッションに参加していただいた皆さんは、私も含めて全員が1970年代の中盤から後半の生まれなんですよね。この歳になると、自分のルーツや地域の歴史に思いを馳せるようになるのかもしれません。

―トークセッションでは、音楽教育という視点から、文化を守り育むことについても語られましたね。

出口:「教えたがりオジサン」にはなっちゃいけないけど、こういう場を通じて、僕たちの経験をシェアすることで、若い人たちが自分も何かやってみようと思うきっかけがつくれればいいなと思っています。

柳樂:去年、僕の地元島根の高校の音楽教員の方々と「音楽と教育」について語り合ってきたんです。その時に僕が話したのは、ジャズの歴史を教えるときに、三角貿易やフェミニズムの話から始める方法もあるよということで。必ずしも音楽じゃなくて、社会科や国語科などの違う科目の切り口から話すことで、違う入口から音楽に興味を持つ子が出てくると思うんですよね。そう考えると、自分がこれまで音楽ライターとしていろんな分野に関わってきたことが、教育の現場にも役立つなと思えたんです。

出口:若い頃は、勉強することを「ダサい」と思うかもしれないけど、バックグラウンドを知ることで、より楽しめることはたくさんありますよね。そのことにいつ気づいても遅くないんだなってことは、僕が管理している公民館の生涯学習を見ていると実感します。

―柳樂さんのトークにあった、海外の公共施設やNPOによる音楽教育のように、案外公民館のような施設がその受け皿になっているのかもしれません。

柳樂:僕はここ数年、青山学院大学で一般の方も参加できる、イギリスの黒人文化をジャズの視点から学ぶ講座を担当しているんです。ある学生が授業の後に、「親より年上の人たちが真剣にメモを取っていてカッコよかった」と感想を書いてきたことがありました。それを読んで学びの場って本当に大事だなと感じたんですよね。だからこそ学びたいと思った時に、公民館などの公共施設が気軽に使える場があるのはいいことだなと思います。

後藤:確かに学びって学校の中に閉じちゃうと、チャンスが失われてしまいますよね。大人が「勉強したい」と思っても、どこに行けばいいのかわからないのと同じで、学校では教えてくれないことを学外で学べる「寺子屋」みたいな場があれば最高だなと思います。僕らのスタジオの近くに、ライブをやらせてくれるような大きなお寺があるんですが、例えばそういうところで放課後ギターの練習をするとか、仲間と合奏する楽しさを伝えられたらいいなと思っていて。音楽を学ぼうとすると、どうしてもヨーロッパ的な権威主義に偏りがちですが、もっと身近で俗っぽい入り口があってもいいんじゃないですかね。

INDEX

得意を持ち寄る、これからの民間と行政の協働の姿

後藤:僕たちが公共の施設を使おうと思った時に、自由度が低くて思うように使えなかったり、担当者に理解してもらうのに時間がかかったりすることがよくあります。そういった時、民間と行政はどう歩み寄っていくのがいいと思いますか。

出口:例えば「共同事業をやりましょう」となった時に、双方にメリットがないと歩み寄れないですよね。だからこそお互いに納得できる落としどころを探ることが大切で。先ほどのトークセッションで小林さんが仰っていた「音楽の受益者は誰なのか」という話がすごく印象的だったんです。要するに、音楽をやってる人だけが得をするんじゃなくて「あまねく」人に利益があるんだよと伝えることが重要なんだろうなと思います。あの話はさすが、元市の職員だなと思ってお聞きしていました。

後藤:一方で、すべての人に利益がないとやらないという考えだと何もできなくなる感じもあって、そこが悩ましいですね。行政の理念はわかるけど、広くみんなの利益になる「あまねく」ものって、実はそんなにないんじゃないかとも思います。

―そういった現状の中で、これからの公共施設が、どういった場であればいいと思われますか?

出口:公共施設を管理していて思うのは、そこを訪れる人に前向きな気持ちや「やってみよう」というきっかけを「伝播」することができれば、そこはもう公共施設と呼んでいいんじゃないかということです。

後藤:そういう意味では僕たちは民間で、音楽に特化した公共施設をつくろうとしているとも言えます。今ある公共施設を面白く使うことも大事ですが、これからはもっと相互扶助的に、みんなでみんなの場所をつくり、みんなで関わっていく。そんなことを考えてもいいんじゃないかと思います。

出口:1人で全てをやろうとすると実現するのが難しいし、どうしても閉じたものになってしまう。だからよく「持ち寄り型の運営」と言いますが、予算や場所やアイデアをそれぞれが持ち寄ってやると、なんとか形になるんじゃないかと思うんです。公共の施設って、必ずしも公的機関がつくる必要はないと思っていて。民間に開かれていればそれはもう公共施設ですし、今回のトークセッションの主催である「長崎創楽堂」のように、大学がつくったっていい。つくれる人がつくって、それを開いてみんなに使ってもらう。そういう感じでいいんだと思いますね。

小林:僕は行政にいたから、正直「ハコモノをつくること」には抵抗があるんです。というのも行政の職員がつくっても、なかなか面白いものができないんですよね。一方で僕ら民間には、いろんな仲間がいてアイデアはいくらでもある。そこは役割をうまく分けて、行政は資金面や、流れをスムーズにする環境づくりを支援して、実際の企画や運営は民間がやる。その方がうまくいくんじゃないでしょうか。