2025年8月23日(土)、長崎大学でトークセッション『あたらしいハコモノのカタチ~地域における公共施設の可能性~』(以下、『あたらしいハコモノのカタチ』)が開催された。同イベントに登壇したのは、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文と、その友人でNPO法人アップルビネガー音楽支援機構代表理事の小林亮介、そして音楽評論家の柳樂光隆。人口減少や高齢化が進む地域社会における公共施設の役割について、芸術文化のみならず教育や地域振興にまで広がる可能性を多角的に語り合った。進行役を務めたのは、長崎市の文化芸術施設チトセピアホール館長で、市内の公民館や市民活動センターの指定管理を行う、地域のプレイヤー出口亮太。

本記事では前半でトークセッションの模様をレポート。後藤は若手ミュージシャンの経済的負担を減らし、自由な音楽制作を支援する滞在型音楽制作スタジオ「MUSIC inn Fujieda」(2025年秋頃完成予定)について語り、柳樂はライフワークとしている音楽教育のリサーチをもとに、海外の音楽業界のエコシステムと教育の関わりを紹介した。

後半では、トークセッションが終わった後藤と小林、出口、柳樂に取材を敢行した様子をお届けする。偶然にも同世代が集まった座談会の話題は、まちづくりや教育など横断的に広がり、次世代へパスしたい想いにまで膨らんだ。

INDEX

長崎大学で考える、新しいハコモノの可能性

『あたらしいハコモノのカタチ』を主催したのは、長崎大学が所有する音楽ホール「長崎創楽堂」。当日は、長崎大学の文教キャンパスの一室に、100名ほどの観覧者が詰めかけ、トークセッションが行われた。

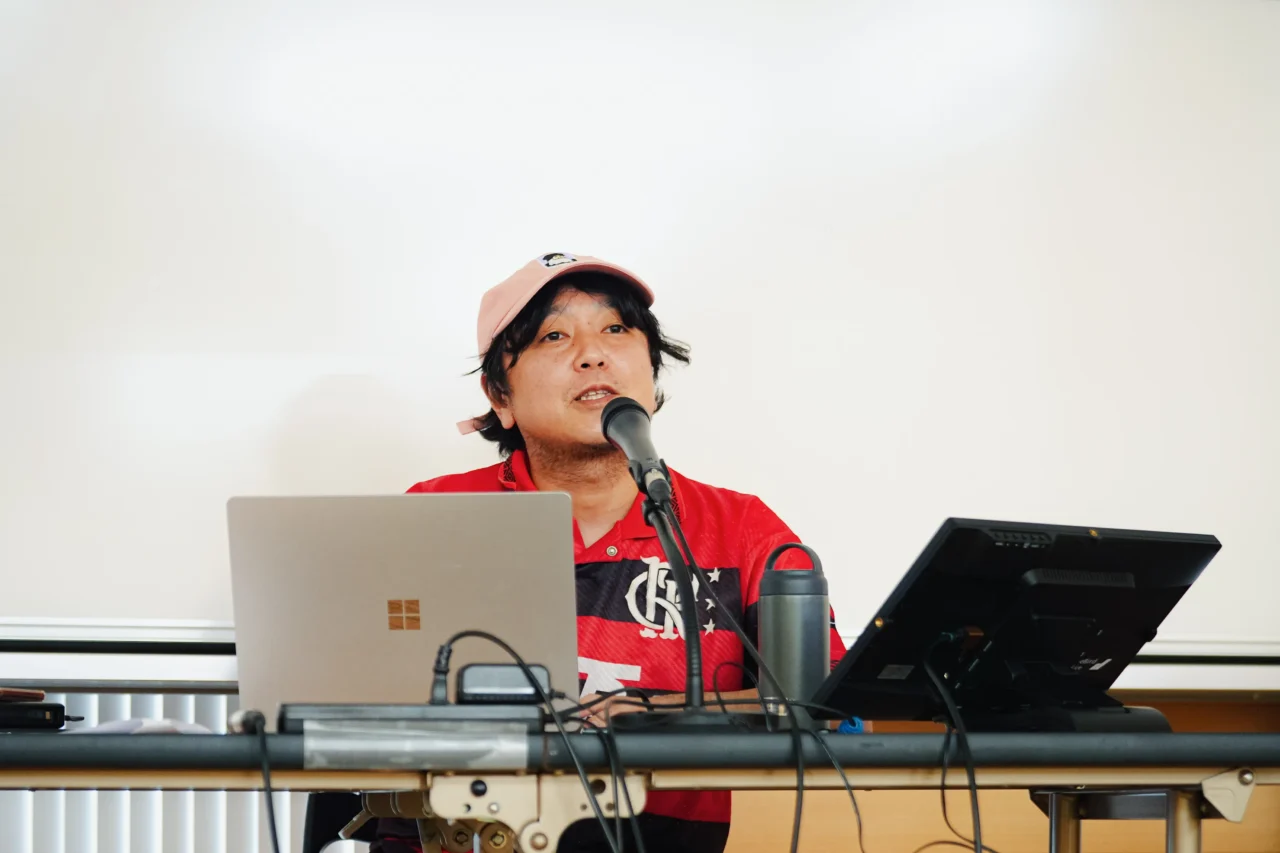

登壇者は、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文と、NPO法人アップルビネガー音楽支援機構の代表理事を務める小林亮介。そして、音楽評論家でジャズを中心とした書き手として知られる柳樂光隆の2組が、それぞれ写真や資料を交えながら、自らの活動や、事例を紹介。進行役の出口亮太は、トークセッションの導入として、近年の公共施設は多機能化 / 多目的化が重視されていることを挙げた。そうした中で、行政にありがちな縦割りではなく、自治体やNPOをはじめ、様々な分野が手を取り合い横断的に活動することが大切で、市民自身の自主的な活動が施設をより面白くすると語り、登壇者のトークへ繋いだ。

1979年長崎市生まれ。長崎市北公民館・チトセピアホール 館長/長崎市市民活動センター 統括。東京学芸大学で博物館学を学んだ後に長崎歴史文化博物館の研究員を経て2015年に長崎市チトセピアホールの館長に就任。先鋭的な企画と助成金に頼らない運営スタイルが、地方における中小規模の公共ホールの新しいかたちとして注目を集める。2020年からは北公民館、2023年からは市民活動センターでも企画運営を行う傍ら、地域の公共施設や市民団体との連携事業を実施しつつ、現場での知見をもとにした施設運営についての講義を全国で行う。

1組目に登壇したのは、NPO法人アップルビネガー音楽支援機構の後藤正文と小林亮介。現在静岡県藤枝市内に建設中の滞在型音楽制作スタジオ「MUSIC inn Fujieda」(2025年秋頃完成予定)を設立することになった背景について、資料や写真を交えながら語った。後藤らの活動の背景には、インディーズミュージシャンを取り巻く厳しい制作環境がある。後藤によると、若手ミュージシャンがアルバム制作にかけられる予算の減少は著しく、都内の高額なスタジオ代に半分以上の予算を費やしているという。金銭的な制約が作品の質に直結しているのだ。そのため、まずは身近な仲間を支えるべく、スタジオ建設に踏み切った。

1976年生まれ。静岡県出身。ASIAN KUNG-FU GENERATIONのVo&Gtであり、NPO法人アップルビネガー音楽支援機構の創設者。2024年にインディペンデントなミュージシャン・アーティストの支援を目的とした「NPO法人アップルビネガー音楽支援機構」を設立し、音楽と社会をつなぐ新たな活動を展開している。

1976年静岡県生まれ。後藤氏とは高校時代の同級生。静岡県藤枝市職員として行政に携わった後、2025年より「NPO法人アップルビネガー音楽支援機構」の代表理事に就任。地域とアーティストをつなぐ活動を行っている。

しかし、音楽スタジオは騒音などの理由から「迷惑物件化」しやすい存在。地元の人に受け入れられるためには、「地域のシンボルにしていくしかない」と考えたという。そうして「みんなのスタジオ」として建設することになった「MUSIC inn Fujieda」は、9月末の完成を目指して絶賛進行中。目指すは、ミュージシャンが「自由に失敗でき、何度でもチャレンジできる場所」。旧東海道のまち並みに溶け込む「日本一ユニークなスタジオをつくりたい」と力を込めた。

INDEX

NPOに育まれてきた文化施設。ロンドン、パリ、札幌の事例から見る音楽教育

2組目に登壇したのは、音楽評論家の柳樂光隆。東京学芸大学の教育学部出身で、もともと教員志望だったという柳樂は、執筆業の傍ら、音楽教育のリサーチをライフワークにしている。その中で知り得た事例を挙げ、海外の音楽業界のエコシステムと教育がどう関わっているのか紹介した。

1979年島根県出雲市生まれ。音楽評論家であり、『Jazz The New Chapter』の著者。珍屋レコード、ディスクユニオン勤務を経て、2000年代末より音楽評論家、DJ・選曲家、昭和音楽大学非常勤講師として活動。ジャズを軸にしながらも、ジャンルを越えた視点で幅広い音楽テキストを中心に執筆活動を続けている。

事例の一つとして、ロンドンを拠点とするNPO「トゥモローズ・ウォリアーズ」を紹介。ミュージシャンで教育者のギャリー・クロスビーと、そのパートナーで慈善活動家のジャニー・アイロンズによって設立され、音楽活動を志す子どもたちを支援してきたNPOだ。2017年頃から世界的に注目されるようになったイギリスのジャズシーンを牽引するバンド、EZRA COLLECTIVEを輩出したことで知られている。また、同NPOで行われるレッスンは、ロンドンの公共施設「サウス・バンク・センター」が支援していることも特徴だ。柳樂はこうした状況について、「現在のロンドンにおける活気あるシーンは、音楽教育を行うNPOによって育まれてきたと言っても過言ではない」と評価した。

さらに、ロンドンのスタジオ「トータル・リフレッシュメント・センター」も紹介された。2012年にUKジャズの重要人物レックス・ブロンデルが設立。チョコレート工場だった建物を改装し、音楽スタジオやライブスペースなどを設け、ミュージシャンに安価で提供している。ミュージシャンだけでなく、エンジニアやクリエイターなどが集まるハブとしての役割を持ち、イギリスのジャズシーンを盛り上げる中心的存在だ。柳樂は同スタジオについて、「音楽教育だけでなく、音楽に携わる人々が交流できる環境を創出した点で、シーンの活況に大きく貢献した」と語った。

一方、日本の成功例として紹介されたのが、札幌市の公共施設「札幌芸術の森」を拠点とするビッグバンド「札幌ジュニアジャズスクール」だ。星野源や米津玄師などの楽曲にも参加するトップドラマー石若駿や、アニメ版『BLUE GIANT』の演奏を担当したサックス奏者の馬場智章ほか、多くのミュージシャンを日本の音楽シーンに送り出している。これらの事例について柳樂は、「海外の事例のような活動は日本では難しいと思われがちですが、同スクールの存在は、日本の公共施設やNPOが果たす音楽教育への役割を考える上で参考になる事例ではないでしょうか」と語った。