独特のユーモアと、端正な画面構成が多くのファンを惹きつけるフィンランドの映画監督、アキ・カウリスマキ。2017年に映画監督として引退を宣言した彼が、最新作『枯れ葉』で復活を遂げた。

その最新作を前に、「カウリスマキがどんな監督なのか」「なぜ多くのファンから支持されているのか」と気になっている読者も多いだろう。そこで本記事では、監督の大ファンでもあるライター・木津毅に、カウリスマキの過去作を振り返りながら、その作家性・魅力を掘り下げてもらった。

INDEX

「社会の片隅で生きる人々をまなざす作家」の引退宣言と復帰

労働者の庶民こそが映画の主人公である――アキ・カウリスマキはその姿勢を貫き続けてきた映画作家だ。そこには大きく言って2つの意味がある。1つは、社会の片隅で生きる者たちにこそ光を当てるということ。もう1つは、そんな名もなき者たちのささやかな人生にも、映画で描かれるべき瞬間が宿っているということだ。カウリスマキ映画の芯の強さは、そんな頑固にすら感じられる信念によって生み出されてきた。

現代のフィンランドを代表する映画作家であるカウリスマキが前作『希望のかなた』(2017年)発表時に監督引退宣言をしたとき、世界中のファンと同様にわたしもショックを受けたものだ。そして必要以上に感傷的になってしまった。貧しき者たちが直面する苦境を見つめ続けてきたカウリスマキだからこそ、現代の社会状況が酷薄なあまり、もう庶民を励ます映画を作りたいと思えなくなってしまったのかもしれない、と。

だから、何事もなかったようにカウリスマキが新作『枯れ葉』(2023年)で映画制作に戻ってきたと耳にしたときは少しばかり面食らった。センチメンタルになっていた自分が恥ずかしくなった……が、ともあれ、引退宣言をした映画監督がそれを撤回するのはよくあることだし、記者会見では冗談なのか本気なのかよくわからない発言をする人でもあるので、まあそんなこともあるかと思い直すようにした。何より、もうないと思っていた新作が観られるのが単純に嬉しかった。引退してもおかしくない年齢に差しかかった監督の現在が見られるだけで十分じゃないか、と。

INDEX

ここではないどこかへーー貧者たちの理想郷を探った「労働者三部作」

だが、『枯れ葉』は自身が過去に撮った「労働者三部作」の続きであると発言していると聞き、カウリスマキが並々ならぬ覚悟で再び映画を作り上げたのだと思い知らされた。気まぐれでも大御所の道楽でもない。1人の映画作家が自身の過去の作品と向き合いながら、いま、自分が作るべきものは何なのか真剣に向き合ったからこそ生み出された作品であると感じられた。カウリスマキの「労働者三部作」はそのフィルモグラフィーにおいて、非常に重要な意味を持った作品群だからである。

アキ・カウリスマキの「労働者三部作」は英語圏では「プロレタリアート・トリロジー」と言われるもので、『パラダイスの夕暮れ』(1986年)、『真夜中の虹』(1988年)、『マッチ工場の少女』(1990年)の3作を指す。1957年生まれの彼が20代後半から30代前半で撮ったキャリア初期の代表作であり、世界的な評価を決定づけたものだ。そして、最新作『枯れ葉』にも通じる彼のスタイルはこのとき確立されたと言っていいだろう。

それらの作品においてまず重要なのは、はじめに述べたとおり登場人物が市井の人びと、それもほとんどがブルーカラーであることだ。カウリスマキの映画では、80分に満たないこともしばしばの短い上映時間のなかで具体的な労働の様子がかなりしっかりと映し出される。描かれる人物たちがどのようにして日々の生活の糧を得ているのかが明かされるのだ。そこには労働者たちの厳しい現実がある。

しかしそうした労働者たちのリアリティーを、形式的には「リアルに」見せないのがカウリスマキ映画の面白さだ。そぎ落とされた台詞とキャラクターたちのシンプルなアクション、絵画のように切り取られる静的な画面、優美な色彩と大胆な編集。古いロックンロールと歌謡曲が立ち上げるノスタルジックな叙情。そして、独特の間合いからこぼれ落ちるオフビートな笑い。きわめて統制された演出は彼が敬愛するクラシック映画からの影響によるもので、たとえば無表情の人物たちのやり取りが醸すおかしさはバスター・キートンの作品から受け継いだものだ(デッドパンユーモアと呼ばれる)。構成の簡潔さはフランスの映画監督ロベール・ブレッソンから。他にも好きな映画監督として、チャールズ・チャップリン、ジャック・タチ、フランク・キャプラ、そして小津安二郎といった名前を挙げている。あるいはノワールなど、ジャンル映画の古典を率直に踏襲し、犯罪やメロドラマ的な要素が多く現れるのも特徴だ。フィンランドで映画狂として育った1人の若者が、労働者たちの失意や希望を自らが愛するクラシック映画の世界に持ち込んだのが「労働者三部作」だった。

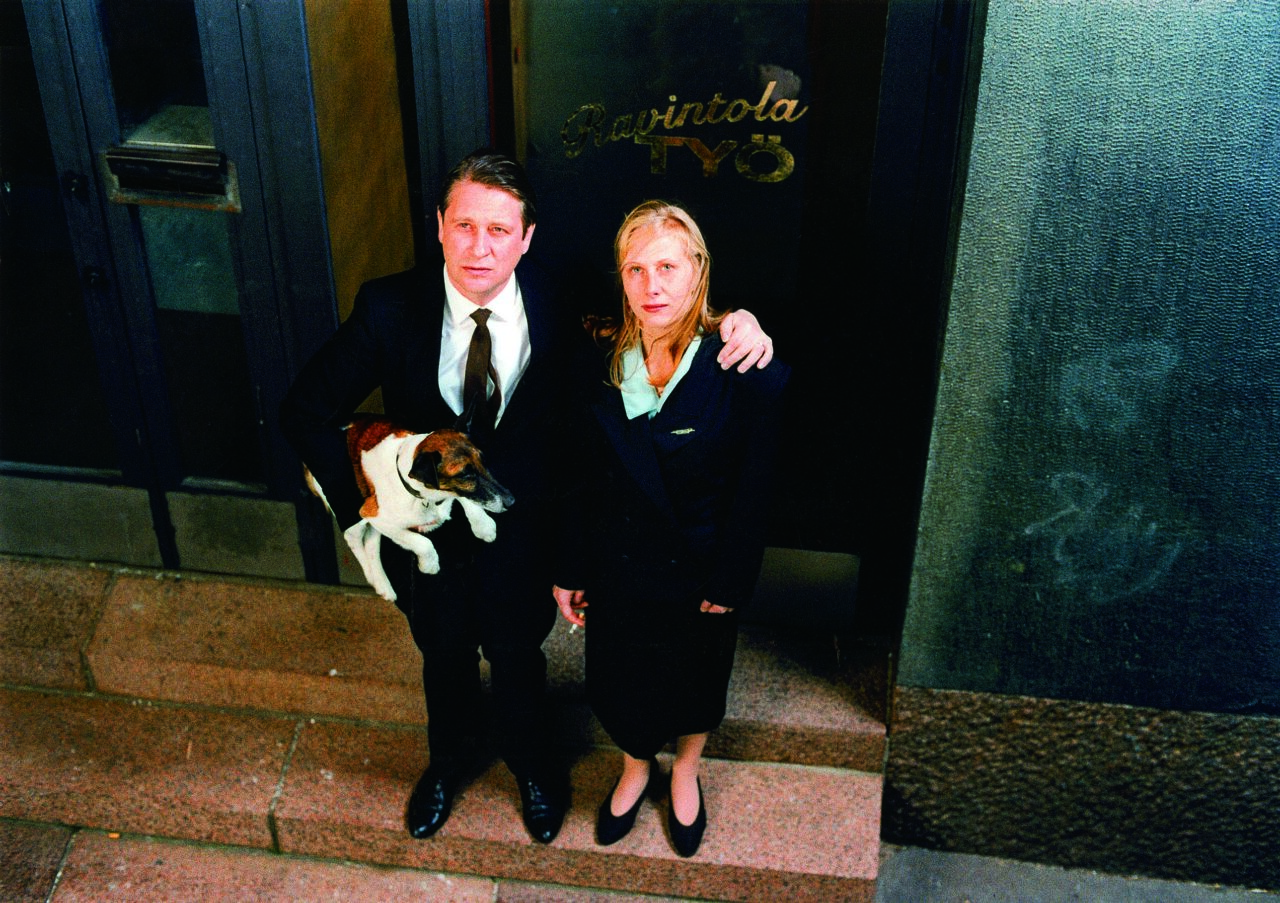

具体的に見ていこう。長編第3作にして「労働者三部作」の第1作である『パラダイスの夕暮れ』は、ゴミ収集作業員の男ニカンデルとスーパーマーケットのレジ係の女イロナのロマンス。演じるのはその後のカウリスマキ作品でも常連であり続けたマッティ・ペロンパーとカティ・オウティネンだ。いま観ても隅々まで行き届いた画面作りやじわりと染みわたってくる味わい深さはカウリスマキ映画以外の何物でもなく、その無二のスタイルがすでにできあがっていることに驚かされる。

それは登場人物たちについても言える。惚れた女性に振り回されるニカンデルの不器用さを見ているといたたまれなくなってくるが、それ以上にイロナの無軌道さにハラハラさせられる。彼女は生活苦のせいで自由のない人生に苛立っており、どこか投げやりに生きているように見える。だからお互いに惹かれ合いながらも、すれ違ってしまうのだ。貧しい暮らしのなかで出会った2人の、うまくいかない恋。そんな、無骨な人間たちの小さな物語をカウリスマキはこのときから捕まえようとしていた。

つづく『真夜中の虹』はカウリスマキの映画のなかでもとくにノワール色の強い1本だ。炭鉱の閉鎖で失職した男カスリネンが、キャデラックに乗って南を目指して旅に出る。途中で強盗に襲われ無一文になるも、シングルマザーのイルメリに出会い惹かれていく。だがあるとき、強盗と再会すると捕まえようとするが逆に警察に連行され投獄、刑務所で出会った仲間と脱獄を試みる……という、波乱万丈なストーリーがテンポよく展開する。

失業によって父親が自殺してしまうところから始まり、カリスネンは寄る辺のない流れ者となる。設定は非常にハードだが、追いつめられた状況によってカスリネンは娯楽映画の主人公として生まれ直したと見ることもできる。男は愛する女と出会い、車を走らせて違う場所へと旅立とうとするのだ。

『パラダイスの夕暮れ』『真夜中の虹』はどちらも、ある男女が「ここではないどこか」を目指すところで終わる。それはカウリスマキが好んでいた犯罪映画の定番の終幕であると同時に、苦境にある労働者たちの現実世界からの「脱出」でもあった。『真夜中の虹』のエンディングで流れる”虹の彼方へ”に象徴されるように、より良く生きられる場所が海の向こうのどこかにあるはず……という夢想がそこには存在していたのだ。

やけっぱちだがそれでもみずみずしいロマンティシズムを携えていたそれら2作に対し、「労働者三部作」の3作目である『マッチ工場の少女』はもっと厳格に労働者の逃げ場のなさを見据えた作品だ。驚くべきは70分に満たない上映時間だろう。その、鋭利なまでの簡潔さ。にもかかわらず冒頭、主人公の女性イリスが働く工場でマッチがオートメーションによって生産される過程が素っ気なく延々と映し出される。労働者は「生産」の過程に組みこまれた歯車の1つでしかない、とずばりと言ってのけるように。

イリスは働かない母親と継父に代わって一家の生計を担っており、ちょっとした息抜きすら許されない日々を送っている。あるとき衝動的に派手なドレスを購入しディスコに行き、そこで出会った金持ちの男と一夜をともにする。が、彼にとって自分が遊びの相手に過ぎなかったことを知ると、イリスは自分を粗末に扱ってきた者たちへの復讐を始めるのだった。

本作の前に発表した『レニングラード・カウボーイズ・ゴー・アメリカ』(1989年)で発揮していた鷹揚な笑いとは対照的に、イリスを演じるカティ・オウティネンの終始不機嫌な顔つきに導かれるようにして物語は救いのないところへ向かっていく。カウリスマキのフィルモグラフィーのなかでも最も絶望的な1本と言える本作は、極限までそぎ落とした演出による容赦のなさで初期の代表作となった。しかし、この悲劇的な作品についてカウリスマキ本人は以下のように語っている。

ラストは暗いわけではない。イリスは社会から追放されて運が良かったんだ。何故ならそこはこれまで彼女が送ってきた人生よりはマシだからだ。

『アキ・カウリスマキ』遠山純生編 エスクァイアマガジンジャパン刊より引用

何ともシニカルな物言いのようだが、そこにカウリスマキが当時抱えていた純粋な怒りをかぎ取れる。富める者はますます富み、貧しき者はますます貧しくなるこの資本主義社会のなかで、敗残者が生きる場所はないのだと。社会から追放されることでイリスもまた、「ここではないどこか」へ逃げ出していたのだ。「労働者三部作」はそんな風にして、悲惨な場所からの逃走を映画世界のなかに求めたものだった。

それから30年以上経って発表された『枯れ葉』がその続きだとカウリスマキが宣言しているのは、作家としての原点に回帰する想いがあるのだろう。実際、同作はまるで『パラダイスの夕暮れ』を反復するかのように、ブルーカラーの男女が出会い、惹かれ合っていくシンプルな人間ドラマである。

INDEX

理想郷への逃走から、逞しく根を張る映画へ。『浮き雲』から生じた変化

しかしわたしは、『マッチ工場の少女』から『枯れ葉』の間にあった多くの映画たちを見落とすこともできないと感じる。プロレタリアの人生を自身の映画世界に持ちこむという意味では「労働者三部作」と同様だが、『枯れ葉』にはユートピアへの逃走が描かれていないからだ。それは、カウリスマキがその30年の間に映画作家として重要な転機を迎えたことと関係している。

もしアキ・カウリスマキの映画を観たことがないという方に『枯れ葉』を観る前に観賞すべき作品として「労働者三部作」以外にわたしがもう1本推薦するとすれば、迷うことなく『浮き雲』(1996年)を挙げる。『マッチ工場の少女』のあと、まさにフィンランドから旅立つように舞台を国外に移した『コントラクト・キラー』(1990年)、『ラヴィ・ド・ボエーム』(1992年)を経て、批評的に失敗した『レニングラード・カウボーイズ、モーゼに会う』(1994年)とノスタルジックな小品ではあるが古典映画を愛するシネアストという出自に立ち返るかのようだった『愛しのタチアナ』(1994年)を挟みつつ、現代フィンランドの映画作家として渾身の想いで作り上げた傑作だ。また、カウリスマキが本作とのちの『過去のない男』(2002年)、『街のあかり』(2006年)の3作を併せて「敗者三部作」としていることを考えても、そのキャリアにおいて重要なターニングポイントだったと見なせるだろう。

もちろん『浮き雲』の主人公も労働者だ。由緒あるレストランで働くイロナと夫で市電の運転士のラウリは、同じ時期に失業してしまう。深刻な不況のなかで夫婦はなかなか再就職先を見つけられず、それどころかラウリはカジノで持ち金すべてをスッてしまう始末。しかしひょんなことからイロナは自身がオーナーとなって、かつての仲間たちと新たなレストランを開店することになる。

1990年代前半、フィンランドは重要な貿易相手国だったソ連の崩壊によって深刻な経済危機に陥り多くの失業者を出している。『浮き雲』は当時のそうした社会状況をダイレクトに反映した作品であり、そして何より重要なことに、カウリスマキは登場人物を「ここではないどこか」へ旅出せなかった。その場所で逞しく生き続けることをついに力強く肯定したのだ。

『マッチ工場の少女』のあと国外で映画制作をしたことにより、カウリスマキはフィンランドの外に「ユートピア」など存在しないと身を持って感じたのかもしれない。しかしそれ以上に、故郷で不況にあえぐ労働者を見つめるほどに、彼らが地に足をつけて生きる場所をせめて映画のなかに作り上げたかったのではないか。『浮き雲』の終盤で、イロナがオープンするレストランの名前は「職」だ。彼女が生きるための場所は、労働者の誇りとしての「職」である。

『浮き雲』はまた、自立した女性を明確に描いた作品でもある。当初はカウリスマキ映画の顔であるマッティ・ペロンパーを主役に想定していたが、彼が1995年に44歳の若さで急逝したことにより、もう1人のカウリスマキ作品の顔カティ・オウティネンが主演を務めることになった。彼女が扮するイロナは良質なレストランで長年勤め上げた誇り高き労働者であり、夫ラウリと支え合いながらも彼の収入に依存していない。さらには夫婦が失職したのちは、妻が主導して新たな収入源を生み出していく。奇しくも、貧しい暮らしからの脱出のために金持ちの男に頼ろうとしていた『マッチ工場の少女』でオウティネンが演じた主人公とは対照的なキャラクターだ。