「ネオ風街」。東京・吉祥寺を拠点に活動する4人組バンドであるグソクムズは、このように称されている。「風街」とは、ロックバンドはっぴいえんどがセカンドアルバム『風街ろまん』で作り上げた架空の街の名前。1964年の東京オリンピックの開催は、日本が高度経済成長の最中にあることを告げ、開発と近代化が急速に進行する日本は、同時に古き良き自身の姿を喪失した。1971年にリリースされた『風街ろまん』で建設されたこの不可視の街は、そんな失われた街の姿を映し出していた。

1971年から半世紀が経過した現在。はっぴいえんどから影響を受けたグソクムズは、新たな「風街」を建設しようとしているように思う。そこで本稿では、はっぴいえんどとグソクムズ、彼らが作り上げた、また作り上げようとしている「街」とは何なのかを考えていく。

INDEX

東京・吉祥寺を中心に活動し、”ネオ風街”と称される4人組バンド。はっぴいえんどを始め、高田渡やシュガーベイブなどから色濃く影響を受けている。2014年にたなかえいぞを(Vo/Gt)と加藤祐樹(Gt)のフォークユニットとして結成。2016年に堀部祐介(Ba)、2018年に中島雄士(Dr)が加入し、現在の体制となる。2021年7月に配信リリースされた「すべからく通り雨」は、J-WAVE「SONAR TRAX」やTBSラジオ「今週の推薦曲」に選出され話題を呼び、12月15日には1stアルバム『グソクムズ』をリリース。デビュー作にして第14回CDショップ大賞2022に入賞。2022年に新曲「夏が薫る」を含む初期音源集『グソクムズカン』をリリース。そして12月14日には2ndアルバム『陽気な休日』をリリース。

https://www.gusokumuzu.com/

グソクムズの「ネオ風街」はいかにして建設されたのか?

はっぴいえんどが作り上げた「風街」は架空の街であり、天空の城のように、私たちの前には姿を現さない。それは「風街」が、客観的な描写を用いながら、ノスタルジーを歌ったものであるためだ。一方で、グソクムズの「ネオ風街」は、架空ではなく、今の私たちが生きている実在の街を、具体的な描写をもとに描き出していく。そして、グソクムズの街を描いた主観的な描写は、リスナーそれぞれが思い描く「街」へと普遍性を帯びていく。

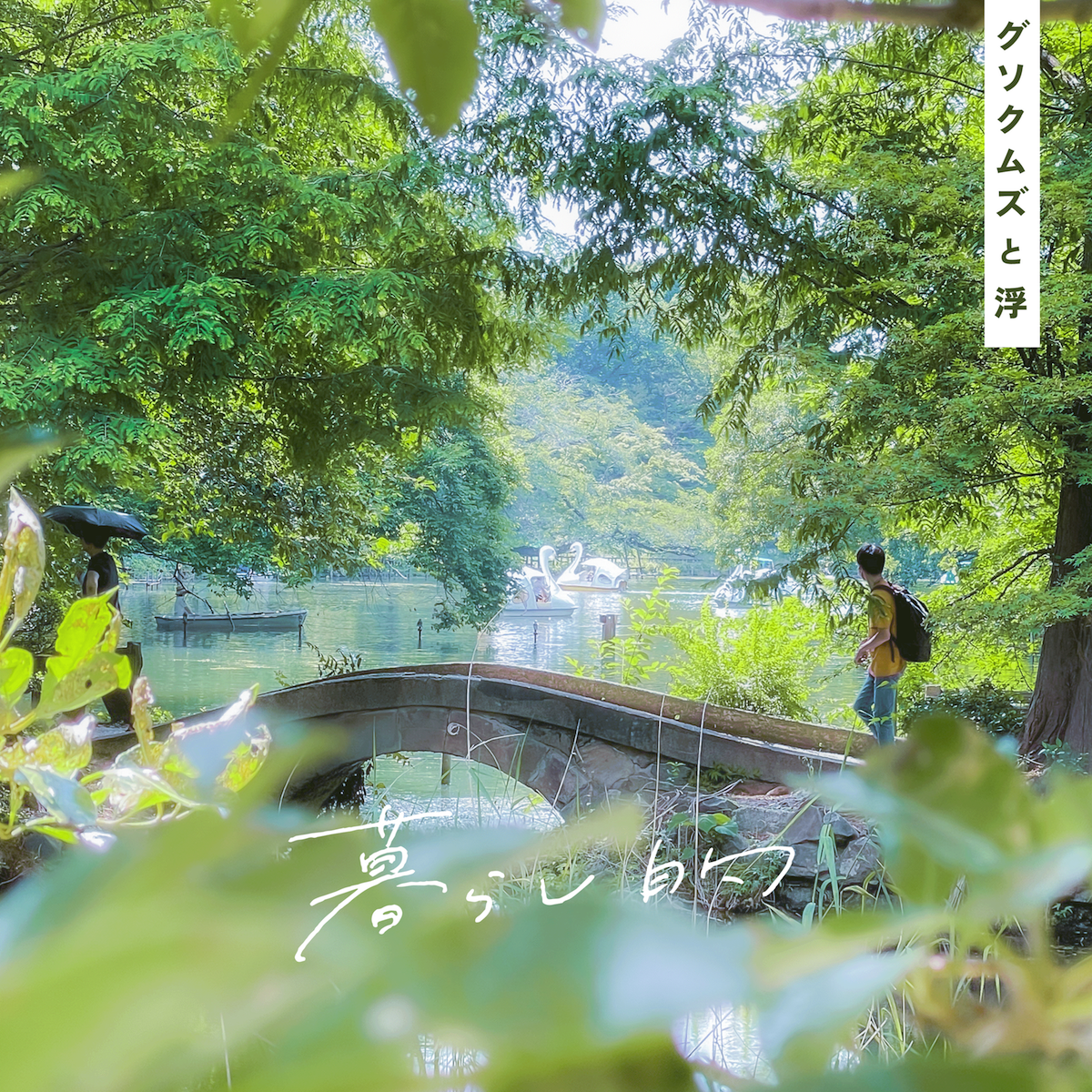

シンガーソングライターの米山ミサによるソロプロジェクト、浮(ぶい)とのコラボレーション楽曲”暮らし的“はその一例だ。この楽曲は、吉祥寺のライブハウス曼荼羅にてレコーディングされ、ジャケットも井の頭公園の風景が使用されており、彼らが活動する吉祥寺という街への愛着や、街の温もりを感じ取ることができる。公園の水面が光り輝く姿や、夕方五時のチャイムが鳴る頃の、迫るような夕陽に包まれた真っ赤な街。そんな風景が、瞼の裏に浮かんでくるのだ。

私たちは、彼らの音楽を通じて、吉祥寺という街に誘われていく。街を案内される。そして、吉祥寺を案内された私たちは、自身の故郷に思いをはせることにもなるだろう。どこかの街へと旅するということは、自分の街と離れるということでもあるからだ。

グソクムズの音楽を聴いたときに感じてしまう懐かしさは、それぞれが描く「故郷」の心象風景――例えば、駅の周囲に高層ビルが立ち並ぶ一方で、駅から離れれば田園が広がる小さな街のような姿であり、都会性と田舎性が混ざり合った街の姿――へと転化する。

こうしたグソクムズの特徴は、5月24日から4カ月連続でリリースされている、「旅」をテーマに作られた楽曲群にも表出している。私たちをグソクムズの街・吉祥寺へ案内してきた彼らは、今度は私たちとともに旅にでる。それは、グソクムズ自身が吉祥寺という街を相対化する旅路であると同時に、吉祥寺へと思いをはせる道でもあるだろう。私たちは彼らとの旅の中で、今まで通りに、いやそれ以上に自身の街を思うのかもしれない。

このように「私の街」を歌うグソクムズに我々が自己を投影する一因には、彼らの歌が一人称(わたし)または二人称(あなた)で綴られる、主観的な表現を用いていることもあると考えられる。「わたし」を語った小説や映画に、感情移入してしまう経験を持っている読者も多いはずだが、主観的に描かれた物語は、時として私の物語になるのはセオリーでもある。

INDEX

はっぴいえんどの「風街」が建てられ、愛されたワケ

一方ではっぴいえんどは、有名な「ですます調」を用い、客観的な視点と淡々とした風景描写で「風街」を作り上げた。その背景には、彼らが置かれていた当時の時代性が影響している。

1971年から1972年にかけて繰り広げられた「日本語ロック論争」に明らかなように、当時の日本では、舶来の音楽であるロックは英語で歌うものである、という固定観念もあり、西洋的価値観の受容と切っても切れない状況にあった。その中で「日本語ロック」、ひいては「日本のロック」を確立しようとしたはっぴいえんどが、海外の模倣ではなく、海外を相対化することによって生まれた表現の一つが、「ですます調」であり、客観的な視点だった。

歌詞の中で描き出したのは、東京オリンピックを境に失われた、近代化以前の田舎社会的な日本へのノスタルジーだった。戦後復興と高度経済成長期――良い職につき、良い人と結ばれ、幸せを得るという共通の理想を、自身の力によって実現することが出来るようになった未来志向の世の中で、反作用的に機能していた「あの頃」を希求する過去志向。そうしたアンビバレントな感覚を持つ社会の中で、フォーク音楽が流行していた当時、まだ大衆性を帯びていないロックミュージックを愛する、アンダーグラウンドでオルタナティブな層に位置していた若者たちの心を捉えたはっぴいえんどの歌詞は、ノスタルジーだけではなく、当時の若者たちの共通観念を歌っていたのだろう。

INDEX

はっぴいえんどのない世界にグソクムズが鳴り響く

グソクムズの音楽が鳴り響く現代は、はっぴいえんどが鳴り響いていた半世紀前とは全く異なる。それゆえにグソクムズの主観的な表現方法は、はっぴいえんどの客観的な表現方法とは異なっている。

日本語でロックを歌う事は当たり前になったし、「J-POP」は当初掲げられていた「海外に対抗しうる日本の音楽」ではなく、「日本で作られた音楽」を包摂するものとなり、海外への意識は薄弱化している。

皆が同じ方向を向き、同じような状況に置かれる。そのような共通性も、もはやない。音楽のあり方も変容し、家族全員が腰を据え、スピーカーから流れるレコードの音に耳を傾けた時代から、それぞれがイヤホンで、思い思いに楽しむ時代になった。音楽は、「私たち」のものである以上に「わたし」のものになったのだ。

さらに時代は明るいものではない。未曾有の厄災、戦争、SNS上でのバッシング、不景気。私たちが生きる現代には、吹き抜けるような風は通っていない。個人が重視され、共同体も崩壊した。全員が求めるユートピアは不在だ。

だからこそ、グソクムズが歌う「私の歌」は、切だ。

誰もがそれぞれの苦しさを抱えている。誰をも貫く表現は難しい。そんな中で、生きづらさとどう向き合うのか。グソクムズの音楽はそれを教えてくれる。

突然の通り雨に傘を忘れ、雨宿りをしようとしたら雨が上がる。自分のやることなすことが全部裏目に出ているように思える、そんな様子を歌った“すべからく通り雨”。

<変わりのない毎日 訳もなく踊りませんか?>と、代わり映えしない毎日に「踊り」というささやかな喜びを添えてくれる“駆けだしたら夢の中”。

<扉は開けておくよ 君がこないとしても 間違ったままで踊ろう ステンドの夜に>と、いつまでもあの人の事を忘れられない自分を肯定してくれる“ステンドの夜”。

見慣れてすり切れた街の中に、輝くものがあることを教えてくれる彼らの楽曲は、飾り気のない生活のリアルを描いている。これは「若者たちの共通観念を歌う」というはっぴいえんどの到達点と重なる。

半世紀の時を超え「若者たちの歌」を歌う両者の姿は、私がどう生きるかとオーバーラップしていくのだ。