音楽にまつわる今のトピックについて、ライター / 批評家に語り合ってもらう座談会「What’s NiEW MUSIC」。今回はつやちゃん、島岡奈央、風間一慶の3名による、最新のオススメアルバムに関する話題をお届けします。

INDEX

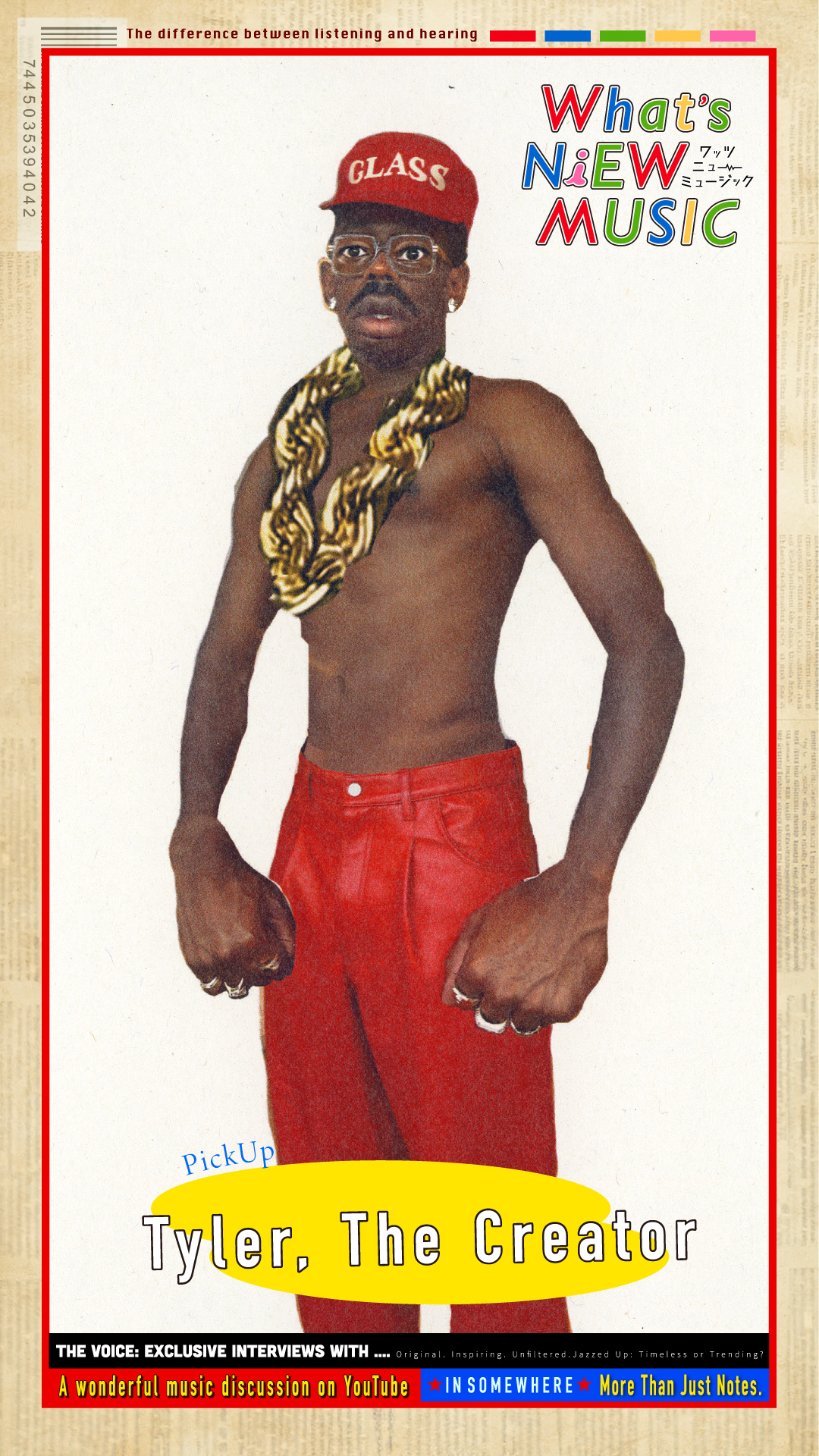

タイラー・ザ・クリエイターの楽しさとギリギリさ

—7、8月も話題の新譜がいろいろとありました。まずタイラー・ザ・クリエイター(Tyler, The Creator)『Don’t Tap the Glass』は、みなさんどのように聴かれましたか?

風間:聴いたっていうより、体感したというか……(笑)。もうとにかく楽しかったですね。

つやちゃん:それはすごくわかります。前作は考え抜かれていて、シリアスなところもあったりして「巨匠にまた一歩近づいた」という作品だったと思うんですけど、今回は一転して「踊れ」という。気の利いたマニアックなことももちろんしてるんですけど、少なくとも表面上はとにかくダンサブルで、もともとのタイラーファンがどう聴いたのかはわからないですけど、自分のようなリスナーはすごく楽しめましたね。

島岡:タイラーってもともと混沌とした人で、カオスじゃないですか。次に何をするかわからない。(“Yonkers”のミュージックビデオで)突然ゴキブリ食べたりとかもありましたし。私は直前の内省的なアルバムよりも、ここ2、3年の快楽主義的なムードの感じが続いてるのかなって思いました。

つやちゃん:そうですよね。一方で、ああいう悪趣味みたいなのをいつまでやり続けるんだろう、というのも思っています。今作も、歌詞をちゃんと見ると、いまだに露悪的というか、やばいことを歌ってたりするんですよね。デビュー当初はそれも面白いところだったのかなと思うんですけど、そのバランスがいま、若干ギリギリのところにきている感じはしますね。

風間:前作『CHROMAKOPIA』ではそのことについて、ちょっと悩んでいる素振りが見えたかなと思いましたけど、今回のアルバムは一回振り切った作品ですよね。すごく好きなアルバムではある反面、キャリア全体で見たときに「タイラー、持ちこたえてくれよ」っていう気持ちにはなります。

島岡:たしかに彼って、ずっと走り続けて、『CHROMAKOPIA』で自分の年齢のこととか、いわゆる中年男性の悩みみたいなところを吐露してた部分もあったと思うので、一回落ちて、もう上がるしかないんじゃない? みたいなムードが出たアルバムなのかなと思って聴いていました。

つやちゃん:1980年代のメカニカルなサウンドが引用されたり、マイケル・ジャクソンのサンプリングもあったりして。あの時代の音をもう一回蘇らせてる感じがするけど、でも機械的ではなくて人肌感のある音になっていて、その辺もタイラーはいつも上手いですよね。

風間:ミュージシャンとしての地肩がものすごく強くて、どんなコンセプトでも聴けるんだろうな、この人の作品はもうずっと聴くんだろうな、と思います。

INDEX

MON7Aは日本のクアデカ?

—クアデカ(Quadeca)『Vanisher, Horizon Scraper』の感想もみなさんに伺ってみたいと思っています。

つやちゃん:すごく感動しましたね。クアデカはもともとエモラップとかから出てきた人で、エモーションをサウンドに現していくことに長けている人だと思うんですけど、単に爆発するエモーションを発散していくのではなく、情緒をどう自然の風景に溶け込ませていくか、というようなことを、やり始めている印象を受けました。

風間:わかります。アルバムの冒頭から、シコ・ブアルキっていうブラジルの大ベテランの曲をサンプリングしていたり、その後もボサノバっぽい箇所が何ヶ所かあったりして、そういうものを取り入れる柔軟さも見えました。

つやちゃん:ハイパーポップ以降、AI生成音とか加工的なサウンドが主流になってきている中で、アコースティックの生々しさとか、強い物質感みたいなものをいかに導入して新しいリアリティを生み出すかが、いま盛り上がってきている感じがしています。エセル・ケイン(Ethel Cain)のアルバムもそうでしたし、国内だと、今度アルバムが出るsafmusicあたりも、もしかしたらそうなのかもしれないです。自然の神話的な力強さ、自分の支配を超えた崇高さみたいなものに、若い人たちが惹かれはじめているような流れも薄々感じます。ちょっと話が広がっちゃいましたけど。

島岡:私はお恥ずかしながら存じ上げなくって……。今回ちゃんとアルバムを聴いてみたんですけど、配信ストリーマーからラッパー / ミュージシャンに転身したというので、もっとハイパーポップみたいな感じを想像していたんですけど、ぜんぜん聴きやすいベッドルームミュージックみたいな感じもあって驚きました。ストリーマーとアーティストの交差の流れは、特にアメリカやイギリスではドレイク(Drake)とかも含めてここ数年見えるので、今後は、起点みたいなものはもう問われない時代なのかなと、聴いていて思いました。

つやちゃん:クアデカは、そこにルーツがあることで、批評周りからの評価はまだまだ追いついていないですよね。偏見なんでしょうね。もどかしいところですけど。

風間:日本ではストリーミングや若者文化にコミットしたところから、こういうアーティストって出てくるのかな? と考えていて。個人的には『今日好き』(※)に出ていたMON7Aくんがクアデカみたいになったら面白いのにな、実はなれるポテンシャルを持っているのはMON7Aくんなんじゃないかな、と思います。すごい適当に言ってるんですけど(笑)。

※『今日、好きになりました。』=Abemaで配信されている恋愛リアリティ番組

INDEX

Y2Kやミームカルチャーを取り入れたUKラップ

—ありがとうございます。ほかに、7月〜8月にリリースされた新譜から、みなさんのおすすめを1作ずつ紹介していただきたいです。

島岡:個人的に7月〜8月は良いリリースが多すぎて、1枚を選ぶのはすごく難しいんですけど、面白いなと思ったのはジム・レガシー(Jim Legxacy)っていうロンドン南部出身のラッパー / プロデューサーの、『black british music』というアルバムです。Fred again..の『Ten Days』への参加で有名な人ですね。

風間:全然知らなかったです。XLレコーディングスから(のリリース)なんですね。

島岡:はい。アルバムに“new david bowie”っていう曲があって、人の興味を惹く曲名じゃないですか。どういうことなんだろうと思って聴いてみたら、デヴィッド・ボウイが直接関係あるというよりも、自分のライフスタイルのこととか、「成り上がってきたんだぜ」みたいなことがリリックに書かれていて、センスがすごく面白いと思いました。彼は前のアルバムでもハンナ・モンタナを混ぜたりしていて、この曲ではジョン・ベリオンという人の“Wash”という曲をサンプリングしていて、今っぽい感覚で面白いなと思って聴いています。

つやちゃん:ジム・レガシーみたいな人がアメリカでこれからどう聴かれていくんだろうっていうのは、気になりますよね。

島岡:そうですね。最近のUKの若いアーティストは、アメリカのミームカルチャーとか、Y2Kみたいなポップカルチャーをすごく気さくに取り入れてる感じが見受けられるので、アメリカのリスナーがそれをどういう感じで聴くのかなというのは気になります。

INDEX

1950〜60年代サウンドを再現した「治癒」のアルバム

—風間さんはいかがですか?

風間:はい。僕は7月〜8月、ナタリー・バーグマン(Natalie Bergman)というシンガーの『My Home Is Not In This World』というアルバムを取り憑かれたようにずっと聴いていました。一聴すればわかるんですけど、「本当にいまの時代?」っていうぐらい、1950年代とか1960年代のゴスペルソウルから、モータウンだったり、そういうところをそのまま再現したみたいなサウンドなんです。

島岡:シカゴの方なんですね。

風間:はい。いまはLAに拠点を移しているんですけど。『Mercy』という2021年のソロデビュー作は、お父さんを亡くして、その喪失からの宗教的な治癒をゴスペルソウルに見出すアルバムでした。今回の2枚目は、自分に子どもが産まれて母になって、というのをコンセプトにしたアルバムなんですが、そのタイトルに『My Home Is Not In This World』とつけるのもすごいと思います。1950年代、1960年代の工業的に作られたような甘ったるいようなポップを、徹底して自分の治癒のためだけに使うというやり方がすごく新鮮で、すごく個人的なアルバムでもあるんですけど、それが同時に開かれた形になっているっていう。

つやちゃん:聴いてみます。

風間:ノスタルジーの退避的な作用を全面に活かして、とにかく逃げて逃げて、逃げ続けて、でも逃げた先が一番工業的、大衆的なものになってるという、何重にもねじれがある。時代に逆行してそこから自分らしさを見出そうとする、というのは、さっき話したクアデカもそうですけど、それを相当とがった形で、目的に最短距離で向かってるような形でやっているような凄味もあって、めちゃくちゃ面白いと思います。曲の完成度もものすごい高いし、メロディもとにかくいい。誰が聴いても好きになるんじゃないかと思います。

INDEX

EDMリバイバルと「ただ踊るポリティクス」の有効性

—つやちゃんさんはいかがですか?

つやちゃん:ニーナジラーチ(Ninajirachi)の『I Love My Computer』がすごく良かったですね。いまEDMがリバイバルしつつあるなというのを感じています。ニーナジラーチもそうですし、もうすぐ出るFrost Childrenのアルバムも、EDMを違う形で再解釈していて。日本のアニメカルチャーやインターネットカルチャーが好きで、そういったミーム的な感性とEDMを結びつけて……「どういうサウンドやねん」って感じだと思うんですけど、そういう表現がたぶん合っていると思うんです。

風間:ニーナジラーチのジラーチは、ポケモンの名前なんですよね。

つやちゃん:そうそう。EDMって、マッチョな商業音楽みたいに悪く言われがちだったと思うんですけど、だいぶイメージが変わっているなという印象を受けています。この何年か、言葉による価値観の衝突が多く起きている中で、もう一回ダンスミュージックによる言葉を介さずにただ踊ることでのポリティクスみたいな、そういったものが、次に有効になるような気もしていて。

島岡:EDM再熱をすごい感じますよね。デヴィッド・ゲッタ(David Guetta)とか、リアーナ(Rihanna)がカルヴィン・ハリス(Calvin Harris)と一緒にやってたときとかの感じが、いまアメリカの若い子にウケているのかなと。去年TikTokとかInstagramのリールで、Clean Bandit“Symphony (feat.Zara Larsson)”という曲が流行っていたのを、いまのお話を聞いていて思い出しました。すごく元気な曲と、イルカの画像に、「I’m depressed」とか「I don’t have money」みたいな対照的な言葉をコラージュするのがすごく流行っていたんです。

つやちゃん:音楽好きな人であればあるほど、「EDMリバイバルだけは勘弁してくれ」って言うじゃないですか。

島岡:そうなんですか? 私はぜんぜんウェルカムですけど。

つやちゃん:自分もウェルカムですけど、嫌いな人が多いから……。でも言いたいのは、ニーナジラーチはみんなが思い描いてるEDMとちょっと違うもので、例えばピンクパンサレス(PinkPantheress)がドラムンベースを全然違うものにしたり、ビーバドゥービー(Beabadoobee)が1990年のインディロックをガーリーにしたような、そういうイメージで捉えてもらった方がいいかなと思っていて。EDMリバイバルと言っても、みんなの思い描いてるいわゆるEDMの感じじゃないから、避けずに聴いてみてほしいなって思います。

島岡:私は地方に住んでいて、昔はウェッサイのヒップホップやEDMがズンズン鳴ってる大きい車がよく通ったりしたんですけど、あの感じがなくなったのは寂しいなとここ数年思っていたんです。街から音楽が消えた……とまでは言わないですけど。音楽は街から鳴った方がいいと思うんで、車からEDM、どんどんかけて欲しいですね。

つやちゃん:うん。みんな、街でニーナジラーチを流そう!