先日、何年かぶりにバーに行くと、おそらく初対面であろう20代の男性と、常連らしき女性の話が耳に入ってきた。

どうやら男性には気になっている女性がいるらしく、距離を縮められないことに悩んでいる模様。それを聞いて常連女性は「絶対彼女も待ってるよ! いますぐ電話した方がいい!」と力強く断言。男性は背中を押されたようで、スマホを手に「電話してきます!」と外に出て行った。

時間は23時半。いきなり電話をかけるには深夜だし、まだそんなに親しくない間柄なら嫌がられる可能性も低くないのではないか。ちょっと乱暴なアドバイスだなと思いつつ、コロナ禍で酒場に足が遠のく以前はこういう恋愛相談で自分も無責任にウヒャウヒャ喜んでたことも思い出した。振り返ると、なかなか危ない。

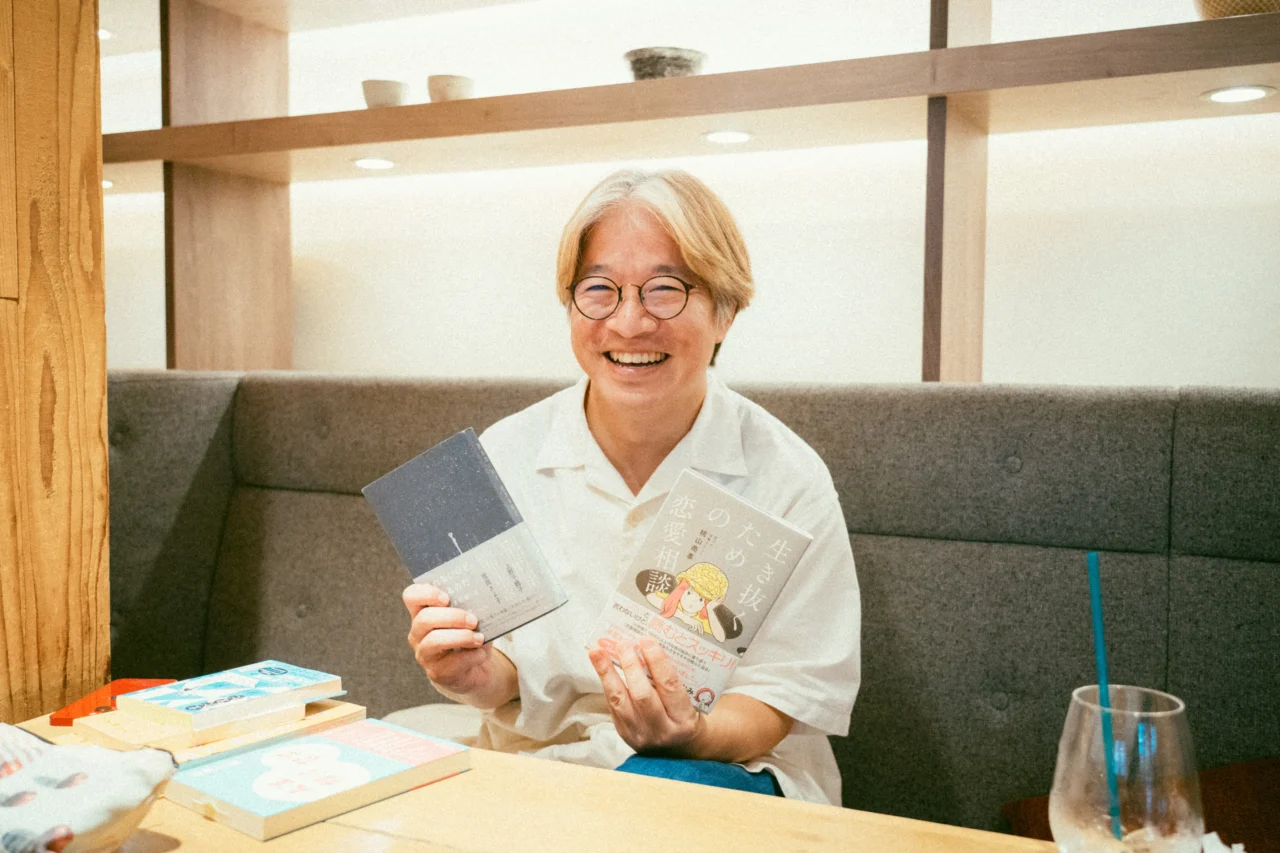

2001年に桃山商事を結成し、メンバーとともに数々の恋バナを収集してきた清田隆之さん。『生き抜くための恋愛相談』(2017年 イースト・プレス)などで書かれているように、恋バナを大いに面白がりながら、ゴシップ的に消費することなく、相談者の生き方に還元していくスタンスに、どうやって行き着いたのだろう。そして、恋バナから出発して、どんどん自身の男性性へとテーマが移っているのも興味深い。

清田さん、真面目に恋バナに向き合うっていうのは、どういうことなんでしょう?

INDEX

彼氏をディスらない、行動指南しない

ー清田さんが「恋バナ収集」を始めたきっかけを改めて教えてください。

清田:大それた経緯があるわけじゃないんですよね。大学に入ったら女子が多いクラスで、休み時間に恋バナしてたんです。「男子はどう思うの?」みたいな感じで意見を聞かれるんですけど、なんて言ったらいいか全然わからないから、近くに住んでる男友達を呼んできて。男何人かで女友達の話を聞いてたら、だんだん楽しくなってきたという。ただ、最初は相談に乗るというよりも、「悩める女友達をチヤホヤしよう!」というチャラいノリでした。

それが口コミで広まり、だんだん依頼が来るようになったんです(笑)。レンタカーを借りて海や遊園地に行って、その行き帰りでひたすら愚痴や悩みを聞いて。相手はどういう人なのか、どういう経緯があったのか。色んな人の話を聞くうちに、桃山商事としての活動の輪郭が出来上がっていった感じです。

発見だったのは、こちらは大したアドバイスとかできないのに、みんな元気になって帰っていくんですよ。我々に向かっていろいろ喋っているうちに、絡まった思考が整理されていくというか。自分はこんなことで悩んでいたのか、これにムカついていたのか、とクリアになっていく感覚があるらしくて。そうか、俺たちはとりあえず話を聞きながら、リアクションしたり質問したりするだけでいいのかもね、とメンバーで確認しながら、相談に乗るときのスタンスが固まっていきました。

文筆家 / 桃山商事代表、早稲田大学第一文学部卒業。ジェンダー、恋愛、人間関係、カルチャーなどをテーマに様々な媒体で執筆。朝日新聞beの人生相談「悩みのるつぼ」では回答者を務める。著書に『生き抜くための恋愛相談』(写真右)『さよなら、俺たち』(写真左)など。最新刊は『戻れないけど、生きるのだ 男らしさのゆくえ』(2024年 大田出版)。女子美術大学非常勤講師。Podcast番組「桃山商事」も定期配信中。

ー「とりあえず聞く」というのは桃山商事の特徴ですよね。「恋バナ収集ユニット」であって、「恋バナ解決ユニット」ではないという。

清田:高尚なコンセプトがあったわけじゃないですけど、結果的にはそうなりましたね。ただ、そのプロセスではいろいろ失敗もしてるんですよ。相手の彼氏のことを盛大にディスっちゃって、「あんたたちに何がわかるんだ!」って怒られたり(笑)。でも当然ですよね。その人は彼氏に悩まされてるから愚痴をこぼすけど、まったくの第三者である我々に彼氏を貶められたら、いい気はしないですよね。

ー連載初回でお話を聞いた宇多丸さんも同じことをおっしゃってました。

清田:ほんと気をつけなきゃですよね……。俯瞰的な立場から知らない男性を叩く行為って、ある種のマウンティングですよね。相談者の女性に対する応援や助言のつもりかもしれないけど、いつの間にか気持ちよくなっちゃったりで、これはよくないなと。

清田:あと、桃山商事としては「なるべく行動指南はしない」を心がけてました。これにも失敗の過去があって、無邪気に「こうしてみたらどうですか」と提案したら、「相手からこんな返信があったんですけど、その次はどうしたらいいですか?」って延々と質問が来るようになっちゃって……。最後まで寄り添えるならまだしも、軽率な行動指南はリスキーだし無責任だなって思い知りました。なので、桃山商事の相談活動は基本的に一期一会。話を聞く時間も2時間と制限を決めて、お金も取らない。そこで聞いた話をどこかで書いたり喋ったりする可能性があることは事前に伝える。という原則ができていきました。

INDEX

相談の裏側には快楽が潜んでいる

ー「いつの間にか気持ちよくなっちゃう」というのは、恋バナ収集の根本的な楽しさと表裏一体な気がします。いろんな人の話が聞けて面白い、それで結果的にその人が元気になったらうれしい、というところまではいいけれど、どこかで一線を越えると利己的な快楽になってしまうというか。

清田:そうですよね。「危うい楽しさ」は確かにあると思います。言い方が難しいところですけど、絶対にある。頼りにしてくれるし、他人に話せないような秘密も打ち明けてくれるわけじゃないですか。こちらの経験談とか意見も重く受け止めてくれるし。相談に乗る側って、すごく気持ちがいいポジションなんだと思います。利他的な行為だと思い込んでるけど、裏側にはそういう快楽が潜んでいる。だから、相手のためなのか自分のためなのか、区別がつかなくなっていく……これはけっこう怖いことですよね。

ー「危うい楽しさ」は、恋愛相談に限らずキーワードになりそうです。

清田:相談に乗るという行為には、構造的にそういう快楽への誘惑が付きまとうんでしょうね。特にズバッと系の相談コンテンツは顕著で、回答者がなんか気持ちよさそうじゃないですか(笑)。「本質を突いちゃうけど」みたいな感じで回答してるものの、おそらく相談者はそんなことすでに100万回くらい考えてるはずなんですよ。回答者の立場になったときは、そのことを肝に銘じといたほうが絶対にいい。相談者に気を遣わせちゃってるケースってかなり多いと思うんですよね。

ー人生相談は、回答者が相談者をケアしているイメージですけど、どこかの時点で逆転しちゃうという。

清田:こんな活動をしておきながら、自分自身は誰かに相談することが苦手で……。例えば洋服屋さんで試着すると、「ここまでさせてもらったんだから買わないと」って気持ちになっちゃうんですよね。誰かに相談するときも同じで、「せっかく親身になってくれてるんだし」って気持ちになり、「なるほど、それは気づかなかった」「今度試してみる!」とか言って、謎の気遣いをしちゃうことがよくある。自分の中にそういう感覚があるのも、ひたすら話を聞くスタイルになった理由の一つかもしれない。まずは「ポッと出の他人が、相談者のことを本人以上に知ってるわけがない」という前提に立つことが大事ではないかと考えています。

INDEX

パンクとしての恋バナ

清田:ちゃんと実践できているかはわからないけれど、多少なりとも「危うい楽しさ」に自覚的になれたのは、ユニット活動としてやっていたことが大きいと思うんです。恋愛相談を聞き終わった後、メンバーで居酒屋に行くのが習慣だったんですが、「今日の相談ってあそこがポイントだったよね」「俺らのあの発言はよくなかったかも」って、リプレイみたいに振り返るのが楽しくて(笑)。

ー反省会を重ねることでブラッシュアップしていったと。

清田:それはあったと思います。女子をチヤホヤして、相手の男をこき下ろすことで「俺たちはそういうやつとは違う、俺たちはイケてる」という自己陶酔が初期は確実にありましたが、そこを戒めていこうってなれたのも、反省会を重ねたことが大きかったと思います。「楽しいは楽しいけど、恋愛相談は俺たちが気持ちよくなる場じゃない」という認識を共有できたのはよかったなって。

ーしかし、チームでやることによって、そういった「危うい楽しさ」がブーストされる可能性もありますよね。ホモソノリというか。

清田:当時、スーフリ(※)が話題になってたんですよ。早稲田大学を活動拠点にしていたこともあり、我々も「スーフリみたいなことやってるんでしょ?」とよく言われてて。それもあって、余計に正反対のマインドになっていったところがあったように思います。

その後も「失恋した女子の相談に乗る活動なんて怪しすぎる」「弱みにつけ込んでセックスするのが目的なんでしょ?」ってことあるごとに聞かれましたが、こちらからすると、失恋して落ち込んでる人に欲情する気持ちが本当にわからない。実際に会ってみると、どんより落ち込んでいたり、ときに泣いてたり怒ってたりしてるわけで、そこからいいムードになるなんて絶対にあり得ない。

※早稲田大学のインカレイベントサークル「スーパーフリー」。集団での性的暴行が常習化していたことが2003年に明るみになった。

ーポッドキャストで、桃山商事を始めた頃は「(恋バナは)パンクでありロックである」という心持ちだったとおっしゃっていました。社会的にはろくでもないと思われている事柄にあえてスポットライトを当てるということだと思うんですが、そういう背景があったからなんですね。

清田:誰にも理解されないし怪しまれるし、もっとポップなことをやりたいって気持ちはあったんだけど、大まじめに恋愛相談に耳を傾ける活動が謎に面白かったというか。「こんなこと誰もやってないだろ」って、そういう反抗的な気持ちがありました(笑)。

ー一昔前まで「恋バナは真剣に扱うものじゃない」というのが世間の認識だったんですね。

清田:そうですね。雑誌に載ってる軽薄なコンテンツというか、恋愛がテーマのフィクションもベタなものばかりで、おしゃれでもクリエイティブでもないというようなイメージ。でも、現実の体験談には打ちのめされるようなものがたくさんあるんですよ。それでも、恋バナ収集や恋愛相談をやっているというと鼻で笑われる感じでしたね。桃山商事としてアウトプットするようになってからも「男がする恋バナって『モテるテクニック』みたいなやつでしょ?」みたいに言われてました。自分でも説明しづらかったです。

ー現在は「恋バナ収集ユニット」という看板を下ろしています。

清田:一時期は毎日のように、休日となると2、3人と会って話を聞いたりしてたんです。一人と2時間会うので、それが続くとヘトヘトになって(笑)。めちゃくちゃ楽しかったし、できれば今も再開したいんですけど、子育てとか仕事とか、コロナ禍もあってそれぞれ物理的に時間が取れなくなってきてしまって。あと、我々が40代に入り、恋バナっていう年齢でもなくなってきて。最初は60代になってもずっと恋愛の話をしてるのが面白いかなと思ってたんだけど、リアルタイムの話ができなくなってきて、気付いたら過去の恋愛エピソードを擦り倒してるなと。

あとは、セクシャリティやジェンダーについての議論が社会的に進むにつれて、今まで我々が無邪気にしていたのは異性愛前提の恋バナだったことにも気付かされたのも大きかった。そういう諸々もあって、恋バナをメインに据えて活動することに疑問が生じていき、「恋バナ収集ユニット」という看板を外して2024年の夏にポッドキャストもリニューアルしました。

INDEX

男は見透かされ、名前をつけられ、共有されている

ー清田さんの著作を読んでいると、男性という他者として女性の話を聞いていくうちに、そこに不在であるはずの「男性」の輪郭がかえってはっきり見えるようになっていったんじゃないかと思うんです。

清田:恋愛で悩んでいる女性の話には、必然的に男のダメなエピソードがたくさん出てくるわけですけど、「うわ、俺も同じようなこと言っちゃってるかも」みたいな瞬間がめちゃくちゃあるんです。本当に“あるある”のように、似たような男の言動がどんどん出てくる。それを聞くにつれ、「なんでみんな同じ行動をするんだろう」という不思議な気持ちと、「自分も同じ穴の狢であるという」という恥ずかしさが蓄積していって……。

清田:そこで思ったのは、恋愛とか夫婦関係の中で男が見せている顔って、男同士の関係では絶対に見えない。友達としては最高にいいやつでも、妻や彼女の前だとモラハラ男になっていたりする。そういうのって怖いし、滑稽でもありますよね。

しかも、女の人たちって男のそういう行動を友達同士でめちゃくちゃ喋ってるっぽいんですよ。変なあだ名をつけたりして。

ーあだ名?

清田:ガールズトークの中だけで流通しているミームというか、それがめちゃくちゃクリエイティブで。桃山商事の番組でも「男が知らない男のあだ名」という特集をしたことがあるんですけど、例えば性欲がものすごく強くて、セックスのたびに必ず4回はする彼氏のことを「ヨン様」って呼んでるとか、計画性のない夢追い人な元カレのことを「少年ジャンプ」って呼んでるとか、どれも切れ味がすごい(笑)。こういった言語化能力で言えば、男性と女性はアマチュアとアスリートくらい違うんじゃないかと思うことも……。

ー男性中心の社会の中で、バレてはいけない隠語として発達してきた側面もあるでしょうし。

清田:そうですね。自分たちが男性優位な社会でふんぞり返っている部分を、女性たちに全部見透かされ、名前をつけられ、共有されているんだなと。こういう場面を知るにつけ、女性に聞いた話から見えてきた男性の典型的な行動パターンを類型化してまとめたのが『よかれと思ってやったのに 男たちの「失敗学」入門』(2019年 晶文社)という本です。

さらに、自分もシスジェンダー、ヘテロセクシャルの男として、今度は自分自身を振り返ってみようと書いたのが『さよなら、俺たち』(2020年 スタンド・ブックス)。そこから「じゃあ、男性たちは何を考えながら生きてるんだろう」と気になって、どこにでもいるようないわゆる「普通」の男の人に話を聞いたのが『自慢話でも武勇伝でもない「一般男性」の話から見えた生きづらさと男らしさのこと』(2021年 扶桑社)ですね。男性の話を聞いていくうちに、滲んでくるジェンダーの問題まで興味が広がっていき、男性性をテーマにしたものを書く機会が増えていきました。

ー清田さんのように、「自分自身の足元を確認できる」ことに楽しさを感じることができれば、踏み込んだコミュニケーションをしても暴力的になりづらいのかなと。

清田:そんな立派な人間では本当にないんですが……「おしゃべり」という営みの重要性に気付けたのは大きな発見でした。ファミレスで誰かと雑談するとか、身の上話を聞くとかでいいと思うんです。何をやってるかに限らず、性格とか思想とか、挫折や葛藤、紆余曲折を聞いてると、「自分にもそういうことがあったな」と、互いに何かが引き出されていく。そうすると、相手だけじゃなく自分への理解が深まっていくような感覚があり、それがグッとくるんですよね。

INDEX

読者の欲望に従わないために、ひたすら読む

ー朝日新聞の人生相談コーナー「悩みのるつぼ」にも、上野千鶴子さん、姜尚中さんなど錚々たる面々に並んで回答者として参加されてますよね。あれは「清田さんに答えてほしい」というような感じで、名指しで相談が届くんですか?

清田:そういう時もありますが、基本的には指名がない相談の中から、各回答者に合いそうなものを編集者さんが割り振ってくれ、そこから選んでいる感じです。

ー指名がない相談に答えるのは、抽象度が高くて大変なんじゃないですか?

清田:指名の有無よりも、新聞相談の場合は「目の前に相談者さんがいない」という点が大きいかも。その場にいればいろいろ質問もできるけど、それができないから、とにかくお便りに書かれていることが全てで。だから、相談文をいったん徹底的に読み込んで、そこに書かれていることをまずは論理的に理解する。現代文のテキストを読解するように、「ここは逆説になっている」とか「この指示語はどこを指すんだろう」、「この文とあの文はどういう因果関係があるのか」みたいなことを読解してみないことには回答に移れない。相談者さんはいま、何にどう悩んでいるのか──桃山商事ではそれを「現在地」と呼んでいるんですけど、それを読者と共有した上で、お悩みの核となる葛藤や疑問、不安を自分なりに読み解いていくことが大事だと考えています。

ー答えるよりも読むほうが大事だと。

清田:新聞に限らず、メディアでの人生相談には読者やリスナーという“オーディエンス”がいるじゃないですか。だから、相談者・回答者・オーディエンスという三角の関係になる。回答者としては、そのどちらを向いて答えるのかが重要になると思うんです。例えば“疑似回答者”の立場になる読者には、「相談者に助言したい」「なんなら説教したい」という欲望があるかもしれない気がしていて。持論を展開したくてウズウズし、こちらにその代理人を期待している可能性も大いに考えられます。

ー公開処刑の執行人のような。

清田:極端に言えばそうですね(笑)。実際にはそんなこと思っていない読者もいっぱいいるんだろうけど、悩みで弱っている相談者を欲望のままサンドバッグにしてスカッとするみたいなことを期待されてるし、そういうコンテンツを作れば数字も取れると思うんですよ。でも、人生相談は見せ物じゃないし、そこには抗っていきたい。だからこそひたすら相談文を読解し、先の話で言う「危うい楽しさ」が発生する余地がないほど論理的に話を進めていくしかない。

ーコンテンツとしての人生相談だけじゃなく、相談の裏を読んで答えようとする人もよくいますよね。なんなら、そういうアクロバティックなものほど「いい回答」だと思っている人も多いんじゃないかと。

清田:なんか深い感じがしちゃいますよね。でも、書かれてあることをすっ飛ばして行間を読んじゃいけないと思う。そういうことを言いたくなる気持ちもわかるけど、踏みとどまる倫理が必要というか。