ブルース・スプリングスティーンは、アメリカでの高い認知と評価に反し、日本の音楽リスナーにとってはやや「とっつきにくい」存在かもしれない。“Born In The U.S.A.”しか聴いたことがない、という方も多いのではないだろうか。

映画『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』は、そんなスプリングスティーンのディスコグラフィの中でも異色作といえるアルバム『ネブラスカ』制作中の1982年前後にフォーカスした伝記映画だ。

スプリングスティーンの内面をドラマ映画の形で描いた本作は、ファンの期待に応えるのみならず、氏について今まであまりよく知らなかった(編者のような)人たちにとっても、ブルース・スプリングスティーンという存在についての理解を深め得る映画となっている。

スプリングスティーンの大ファンとして、これまでも氏の魅力を熱弁してきた柴崎祐二が、同作とアルバム『ネブラスカ』を詳細に解説する。連載「その選曲が、映画をつくる」第32回。

※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。

INDEX

キャリアの中で異彩を放つアルバム『ネブラスカ』

ブルース・スプリングスティーンが1982年9月に発表したアルバム『ネブラスカ(Nebraska)』は、彼の輝かしいキャリアの中にあって、ひときわ特異な存在感を放ち続けている。1980年発表の2枚組大作『ザ・リバー(The River)』、およびそこからのシングルカット曲“Hungry Heart”でヒットをものにし、更には同作のリリースツアーを大成功の内に終えた彼は、周囲から早くも次作を渇望されるロック界随一の期待の星となった。

しかし、彼は疲れ切っていた。降って湧いたようなスターとしての生活や、周囲からの期待への戸惑いもあった。それ以上に、猛烈な勢いで活動を続ける中で目を背けてきた自らの内に蠢く不安が行く末を曇らせ、快活な気分に浸り続けることを許してはくれなかった。彼は明らかに不調を抱えていた。今自分はここで何をすればいいのか。何を歌えば良いのか――。

ブルースは、そのような日々の中でもニュージャージーの自宅で新曲を書き溜め、寝室に持ち込んだ4トラックのテープレコーダーを使ってデモ音源の制作を試みる。自身のアコースティックギターと歌を中心に最低限の楽器が重ねられたそのデモテープには、殺人を犯す罪人や、人生の苦悩に囚われた市井の人々をモチーフとした歌、そして、自らの幼少時代を題材とした歌などが収められていた。

当初彼は、このデモを元にE Street Bandの面々を交えたロックアルバムを作るつもりでいたが、一部の曲を除いてスタジオでの作業は満足のいくものとはならなかった。それどころか、元のデモテープにあった特別なオーラのようなものが、スタジオ録音では雲散霧消してしまっていると感じられたのだった。そこで彼は、全くの異例な方法ながら、件のデモテープに収録されている音源をそのままリリースすることにした。各曲の内容もまた異例だった。そこには、周囲から強く期待されていたような快活なロックンロール曲ではなく、沈鬱で深遠なフォーク調の歌が多く収められていた。

INDEX

映画は『ネブラスカ』制作の様子を細やかに描く

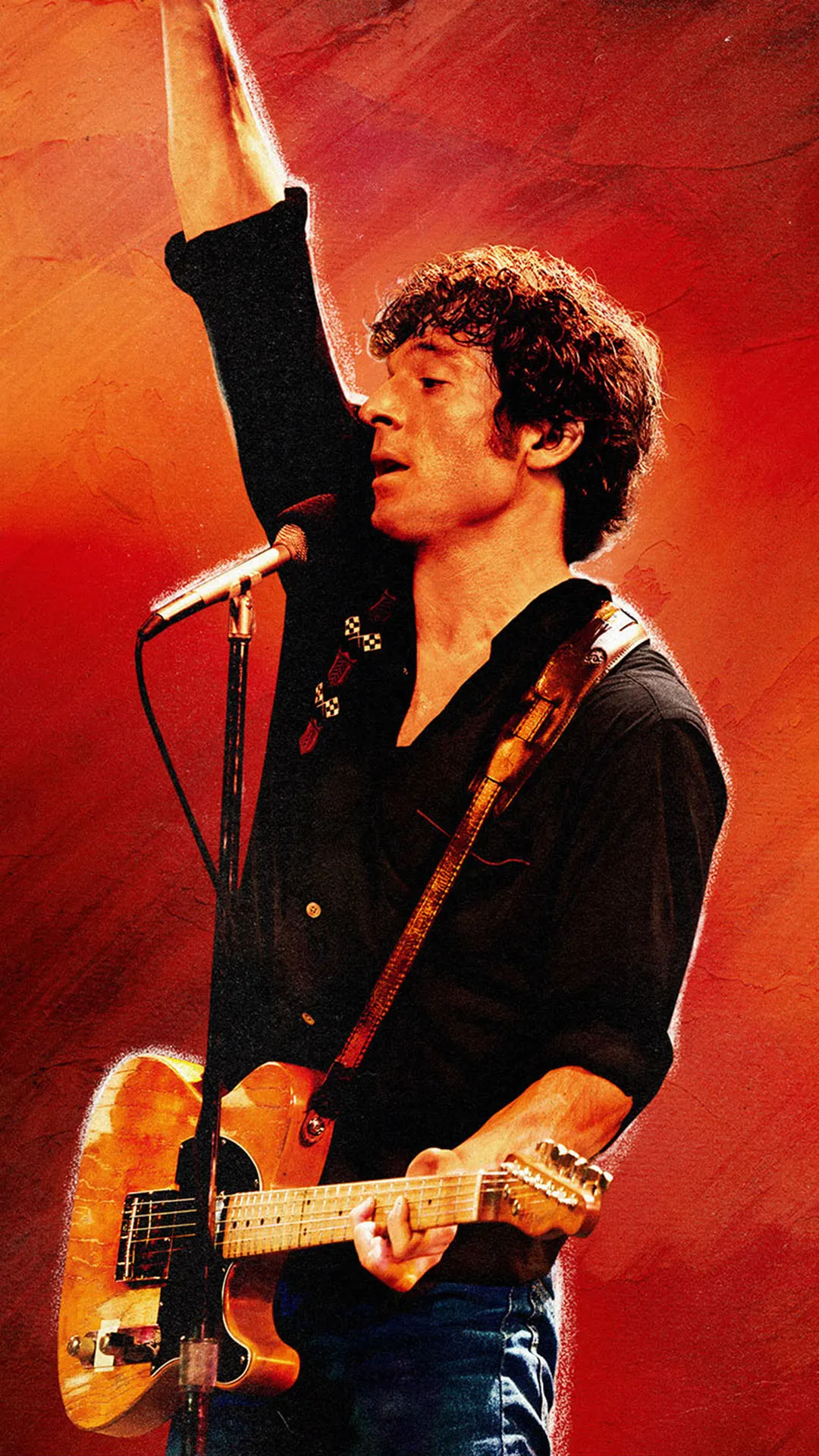

『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』は、この『ネブラスカ』制作前後のブルース・スプリングスティーンを題材とした伝記映画だ。かねてより『ネブラスカ』に大きなインスピレーションを受けてきたスコット・クーパーが監督を務め、実力派のジェレミー・アレン・ホワイトがブルース役に抜擢された本作は、ブルースと彼の長年のマネージャー / プロデューサーであり親友のジョン・ランダウが制作に全面協力していることからもわかるように、まさしくブルース自身があの時代に辿ったであろう道のりを追体験できる優れた内容となっている。その構成からディティールに至るまでごく丁寧な作り込みがなされているのはもちろんのこと、ホワイト自身による各曲のパフォーマンスの「ブルースらしさ」も、長年のファンである私でさえ感服してしまうものだ。

冒頭を飾る“Born To Run”のライブ演奏をはじめ、『ネブラスカ』の制作と同時期に進行していた“Born In The U.S.A.”の録音シーンなど、ロック映画の常道に沿ったエネルギッシュなパフォーマンスシーンも散りばめられており、ファンならずとも大いに楽しめるだろう。その一方で、『ネブラスカ』という特異な作品を題材としていることからも察される通り、映画全体のトーンは、断じて明るくもポップでもない。全編を通じて重く、やるせなく、沈み込むような空気が充満しており、アルバム『ネブラスカ』のサウンドそれ自体と共鳴するようなものとなっている。

まさしく、本作の一番の見所も、『ネブラスカ』というアルバムが、ブルース自身にも明確に捉えることのできない不思議な力を纏っていく様を見事に描き出している点にあるといえるだろう。その「不思議な力」は、まさに「ムード」と呼ぶ他ないような曖昧模糊としたもので、ブルース本人をはじめ、先述のジョン・ランダウ(ジェレミー・ストロング)や共同プロデューサーのチャック・プロトキン(マーク・マロン)らも、それを捕まえることの難しさに当惑する他ない。

映画内でも詳しく描かれているように、ブルースがデモテープの録音で使用したのは、ごく簡素な機材だった。このレコーダー=TEAC 144は、(たった4トラックといえども)マルチトラック録音の技術をプロフェッショナルの音楽制作の現場から解放し、個人で楽しめるものにした革新的な製品だった。しかしながら、あくまで個人向けの民生機としての性格が強く、同機で制作した音源をそのままメジャーレーベル発のレコードのマスターとして使用するなど、全くもって横紙破りの行為だった。

更に、ブルースの寝室で即席のエンジニアを務めたのが、彼の長年の友人兼ギターテクニシャンのマイク・バトランであったという事実も、映画の中ではきちんと描かれている。当然ながら彼は録音の専門家ではなく、テープスピードを誤って設定するなど、様々な操作がにわか仕込みで行われた(伝記本などによると、ヘッドのクリーニングも行っていなかったらしい)。その上、ミックス用のモニターも安価なものだった。同じく映画内で触れられている通り、彼らは一度浸水したパナソニック製の大型ラジカセでミックスを行った。もちろん、記録用のメディアも、プロ用のメディアではなく、ブルースが近所のドラッグストアで買ってきた安価なコンパクトカセットだった。

だが――いや、「だから」というべきか、そのデモテープのサウンドには「何か」が宿っていた。エコープレックスを介した深い残響の向こう側からおぼろげな表情とともに立ち現れる「何か」は、当時世界一の技術を誇る録音スタジオで行われたセッションでは、すっかり消え去ってしまった。彼らはデモテープを元になんとか市販に耐える音源を作り出そうとするが、うまくいかない。最終的にはアトランティックスタジオでのマスタリング作業を経て、ようやくブルースの目指す音が完成した。

INDEX

複雑な父子関係と「不気味なもの」

それにしても、何がブルースたちをここまで駆り立てたのだろうか。もちろん、上に述べたようなサウンド上の特徴が他の方法では再現不可能だったからという実際的な理由もあるだろう。しかし、ここで改めて考えてみたいのは、そのサウンド自体にブルースが何を感じ取っていたのか、ということなのだ。ここで、私なりに考えてみた結論を先に言ってしまおう。彼がなんとかして保存しようと悪戦苦闘したのは、ずばり「不気味なもの」であったのではないだろうか。

「不気味なもの」とは、ジークムント・フロイトが1919年の同名論文で提示した概念だ。かつて親密であったものが抑圧を経て再び姿を表す際、そこに発生する恐怖や不気味な感覚が、フロイトのいう「不気味なもの」である。言い方を変えるならば、幼年期に抱いていた恐怖や欲望が、成長するに従い理性の元に無意識のレベルに抑え込まれ、更にそれがなにかのきかっけと共に回帰してくるとき、私達はそこにある種の恐怖を感じるというのだ。

本作『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』の内容でこうした視点から注目されるべきは、幼いブルースが威圧的な父ダグ(スティーヴン・グレアム)の存在に強いストレスを感じ、更に、父が抱えているらしい精神的な問題に慄きながら若き日を過ごしている描写だろう。彼は、アルコールに依存する暴力的な父から自らの身を守るため、ある時から親密なコミュニケーションを遮断し、壁を築き上げた。そのような防御壁は、成人してからもなお彼の人間関係を知らず知らずのうちに規定し、恋人と深く精神的な交渉を持つことを避けさせる。更には、父の中に潜む精神の不和が自らにも受け継がれているのではないかという不安を遮断する役目も追っていたことだろう。

ブルースにとって、仲間とともに大音量のロックンロールに身を捧げ、ハイウェイを走り続ける存在として自らを任ずることも、まさにそのような潜在的な不安から自らを遠ざけるための方法だった。しかし、いざロックスターとしての成功を収め、ツアーの狂熱を通り抜けてふと独りになってみると、今まで抑圧していたはずの不安が、不気味な相貌とおぼろげな残響を伴いながら彼の内へと回帰してくるのだ――。

『ネブラスカ』に収められる曲を書きながら、ブルースは自身の幼年時代へと思いを馳せていた。今回の映画の中でも、かつて家族と暮らした住居の周りを車でうろつき、兄妹の遊び場だった草原や、丘に立つ邸宅の様子を回想しながら、父ダグへの恐怖と愛情が入り混じる複雑な感情が描き出される。

中でも、幼いブルースが父と共にチャールズ・ロートン監督によるフィルム・ノワール『狩人の夜』(1955年)を観に行くくだりは特に注目に値する。ジョンとパールという名の幼い兄妹が、彼らの継父となったロバート・ミッチャム演じる偽伝道師ハリーに追い詰められていく様を描いたその映画は、子供の目線を通じて歌詞を書くにあたって特に重要なインスピレーションを与えたという(その成果は、“Mansion on the Hill”“Used Cars”“My Father’s House”など自身の幼少期を題材としたいくつかの曲に聴くことができる)。

『狩人の夜』の後半で、ジョンとパールの兄妹は、ハリーの暴力から逃れて二人きりで川を下っていくが、心に染み付いた根源的な恐怖からはどうしても逃れることができない――つまり、ようやく訪れた一時的な平穏の中にあっても、不気味なものはいつでも回帰してくるのだ。ブルースと父ダグが同映画を鑑賞する描写からは、(あまりに残酷なアナロジーではあるが)そうしたジョンとパールの姿に自ら兄妹の数を、そしてハリーの恐ろしげな姿に、自身の父ダグの影を重ね合わせるブルースのまなざしが浮かび上がってくるようだ。

INDEX

連続殺人犯の一人称視点で歌われるタイトル曲

他方、ブルースが自宅のテレビでたまたま目にするテレンス・マリックの映画『地獄の逃避行』(1973年)もまた、『ネブラスカ』の重要なインスピレーション源のひとつであることが知られている。この作品は1958年にネブラスカ州で実際に起きたチャールズ・スタークウェザーとキャリル・アン・フューゲートによる連続殺人事件が下敷きとなっているが、タイトル曲“Nebraska”の歌詞は、まさにこの事件の主犯であるスタークウェザーの視点から語られている。主人公の「俺」は、陪審員が有罪の評決下したあとの場面で、こう述べる(歌う)。

彼らは俺は生きるに値しないと断言し

俺の魂は地獄に投げ込まれると言った

彼らは俺がなぜこんなことをしたか知りたがった

ねえ、いいかい、この世には

理由なくただ卑劣な行為というものがあるんだ

ブルース・スプリングスティーン“Nebraska”

対訳:三浦久

本作の字幕では、「理由なくただ卑劣な行為」の部分には、「純粋な悪」という訳が当てられている。『地獄の逃避行』の主人公=キットとホリーは、二人の恋人関係に反対するホリーの父親を撃ち殺して家に火を放った後(ブルースがその場面を食い入るように観ているのも印象的だ)、あてどのない逃亡生活を送る。彼らは行く先々で無差別に殺人を犯して回るが、それはまさに、彼らが社会と意味のある繋がりを喪失していく中で、かつて抑圧していたはずの「純粋な悪」が不気味な奔放さをもって回帰していく様を描いていると考えることも可能だろう。マリックが過剰ともいえるほどの耽美的なショットで写し取っていくように、キットとホリーの目に映る世界の姿は、蜃気楼のようにぼやけ、はっきりとした輪郭を結ぶことはない(ように見える)。