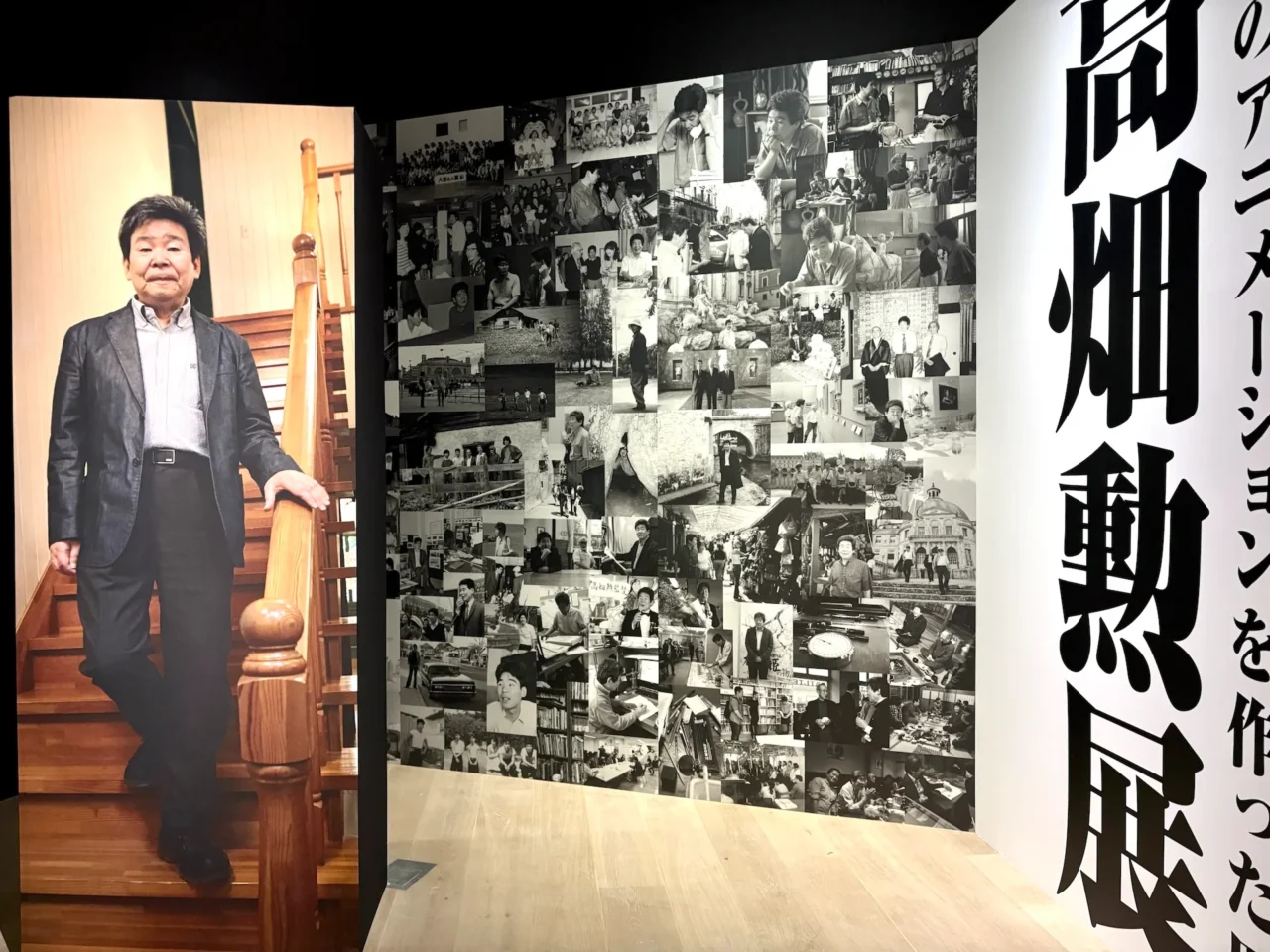

麻布台ヒルズ ギャラリーにて開催中の『高畑勲展 ―日本のアニメーションを作った男。』が、スゴい。

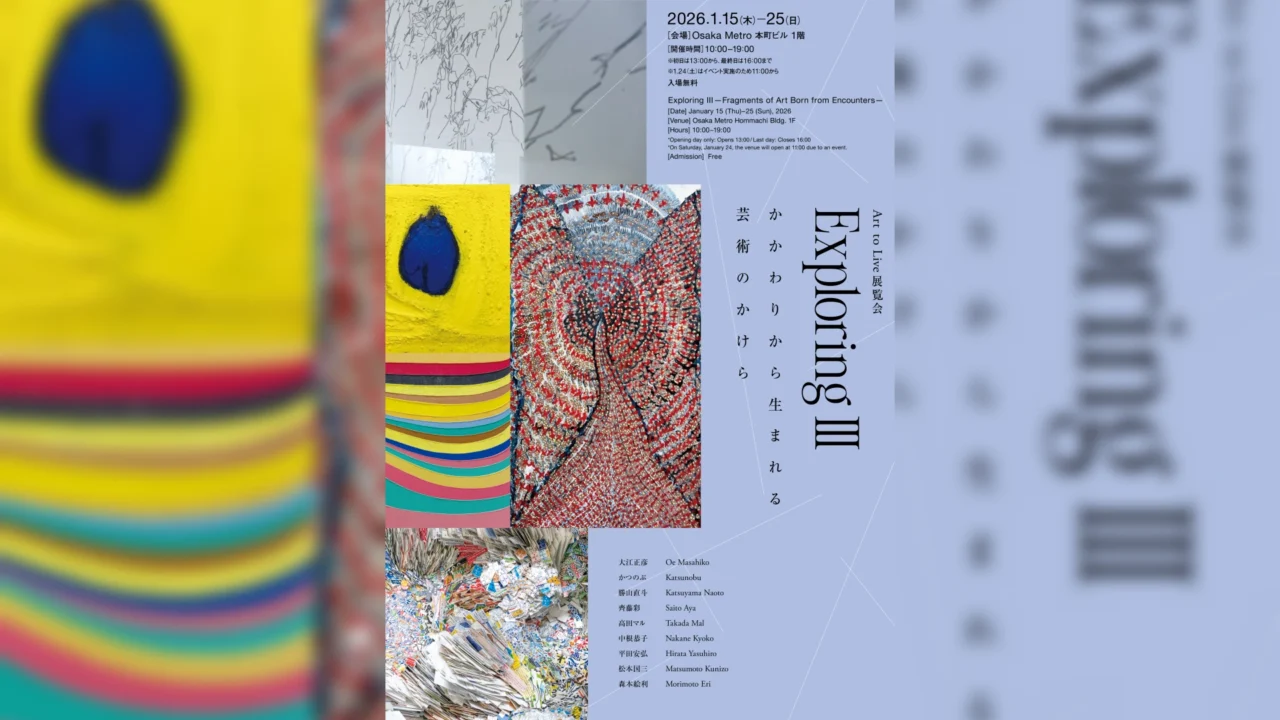

『アルプスの少女ハイジ』、『平成狸合戦ぽんぽこ』、『火垂るの墓』、『かぐや姫の物語』……高畑監督のアニメ作品を見て、心弾ませたり涙したりしたことがある人は多いと思う。でもその感動が具体的にはどんな成分でできているのか、何がどう特別なのかを突き詰めて考えたことはあるだろうか?

本展では高畑勲のアニメーション作品を時系列で振り返りながら、彼が何を成し遂げ、なぜ巨匠と呼ばれるのかを丁寧に紐解いてゆく。展示資料と映像と解説文のバランスがよく、分かりやすく楽しみやすい展覧会なので、夏のお出かけ先として誰にでも全力でおすすめしたい。きっと会場を出る頃には、「日本のアニメーションを作った男」の言葉が誇張ではないのだと、監督への感謝とリスペクトで胸がいっぱいになること必至である。

INDEX

スタッフと徹底的に話し合う、民主的な作品作りが行われた『太陽の王子 ホルスの大冒険』

1935年に三重県で生まれ、岡山県で育った高畑勲。東大仏文科を卒業したのち、24歳の時に東映動画(現・東映アニメーション)に入社してアニメ制作のキャリアをスタートさせた。

展示の冒頭では、学生時代の高畑が衝撃を受け、アニメーションの可能性に目覚めたというフランスのアニメ『やぶにらみの暴君』(1952年発表、のちに『王と鳥』として改作)の抜粋を見ることができる。追手から逃げる男女が急な階段を駆け降りていくワンシーンなのだが、目が離せなくなる緊張感である。高畑作品へとはやる気持ちを抑えて、まずはじっくりと鑑賞してみてほしい。アニメーションという芸術領域でなら、とんでもないことができそうだ……という若き日の高畑勲の興奮に思いを馳せよう。

ちなみに『やぶにらみの暴君』脚本のジャック・プレヴェールはフランスの国民的詩人 / 作家。2006年には高畑が自らプレヴェールの詩の翻訳 / 編集を務めた『鳥への挨拶』が出版されている。

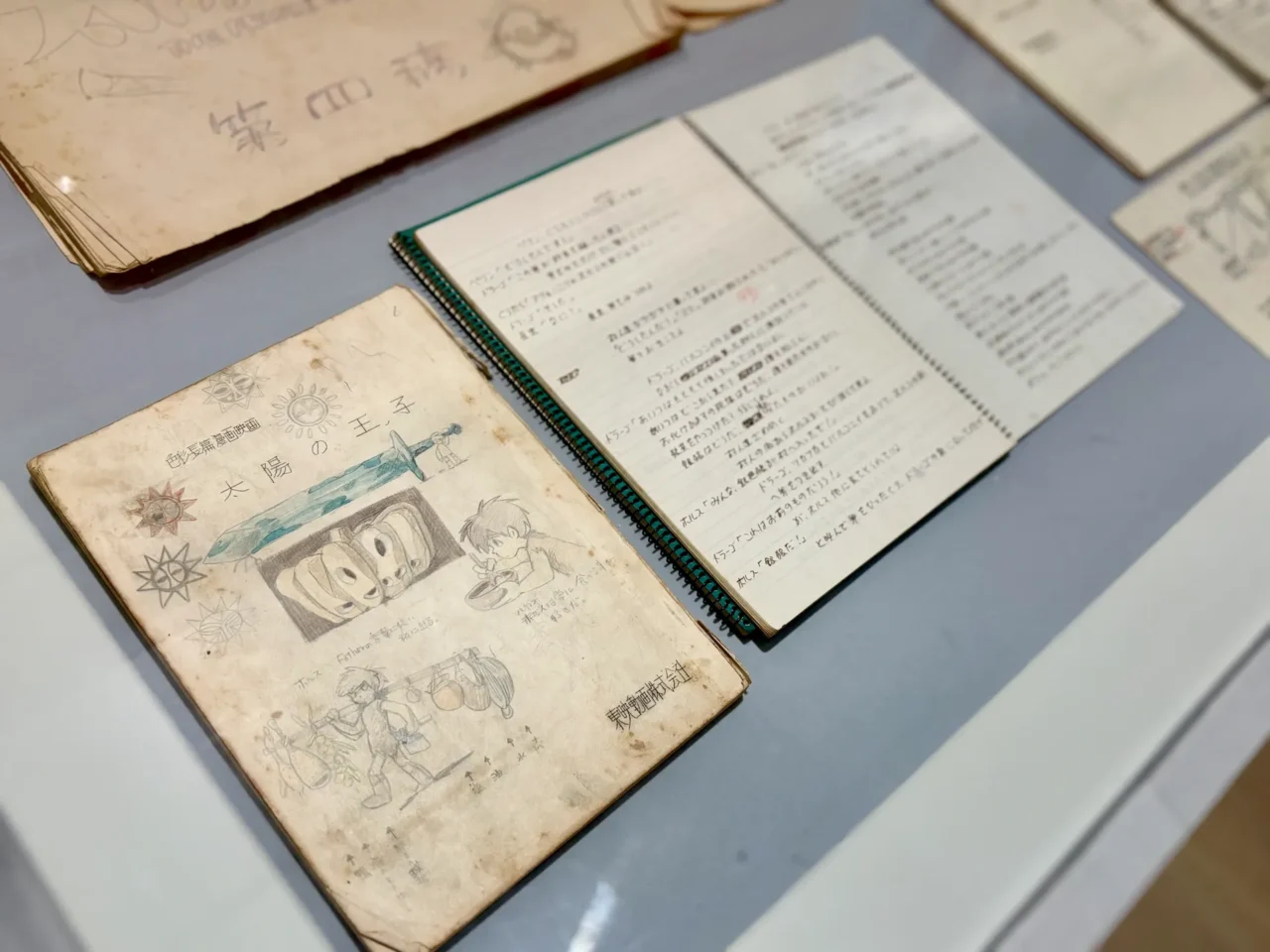

高畑にとって重要な転機となったのは、長編映画初監督となる『太陽の王子 ホルスの大冒険』(1968年)だろう。チームを率いる高畑は、単純なトップダウンで作品を作るのではなく、各パートのスタッフと世界観を徹底的に共有 / 意見交換する「民主的な」作品づくりを目指したという。ひとりの創造力の枠を超えた成果が見込める一方で、みんなで話し合いながら進めるというのは大変な作業である。会場ではスタッフからの意見 / 提案の一部が展示されているが、レポート用紙に手書きされた文章はどれも作品へ深い洞察と愛情がこもっており、見ているだけでキュンとなってしまった。監督や作家以外の創作メモの類が見られるのはちょっと珍しい機会なのではないだろうか。

INDEX

あの人の姿も……現場の雰囲気が伝わってくる貴重な資料

もちろん高畑自身のノートなども見ることができる。スープを飲む少年(ホルス)のイラストの下には「ホルスは常に食べることが好きだ」と書かれているのだが、よく見ると「ホルス」の部分に取消線が引かれて「ハヤオは常に食べることが好きだ」となっている。これってもしかして、最年少の原画スタッフとして携わっていたという宮崎駿監督のこと?

上の写真に写っているのは、作画監督の大塚康生がサイズ比較のために描いたキャクターの集合イラスト。しれっと、キャラクターたちに混ざって高畑勲、宮崎駿、大塚自身が描き込まれているので必見である。コマッタナーと座り込む宮崎駿や、睡眠時間を心配されている高畑勲、そこに「でもあたしこの人好きだわ」と声をかける女性キャラ(多分ヒルダ)など、当時の現場の雰囲気が伝わってくる真の意味での「集合イラスト」である。

テンションシートと呼ばれる、ストーリーの全体イメージや緊張感、温度感をグラフ / 色で表した資料も。さらに人物ごとの相関図、バックボーン……途方もない時間と労力と知性がここに使われていることがわかる。このあたりは作品を見たことがあるかどうかで鑑賞の深まり具合が変わってくるので、是非とも、是非とも『太陽の王子 ホルスの大冒険』は履修した上で訪れることをおすすめする(一部動画配信サービスで見られます!)。

同作のヒロインでありもうひとりの主人公・ヒルダ。本展でも愛されており、特別にヒルダコーナーをもらっている。キャラクターデザインの別案(どれも可愛い)や、作画担当の森康二による水彩イラスト、声優キャスティング時の資料など、見どころが多い。二律背反の感情を抱いた複雑な表情が印象的なヒルダだが、ミステリアスかつ生々しいその表情は、悲しみの目に笑いの口元を組み合わせた「般若的表現」で構成されているのだと解説パネルで読んで、深く納得した。

また、企画段階から3年半、当初の予算のおよそ2倍の制作費を要した『太陽の王子 ホルスの大冒険』は、スケジュール遅延を理由に突然の制作中止が言い渡されたり、制作スタッフと会社側との度重なる闘争の末に完成した作品だったらしい。このコーナーの隅にひっそりと展示されている東映動画との交渉資料を見ると、制作中止か続行か、高畑と会社の間で胃が痛くなるようなギリギリのやり取りが展開されていたのがわかる。

INDEX

『パンダコパンダ』『アルプスの少女ハイジ』『赤毛のアン』……おなじみの名作の誕生

「ホルス後」に東映動画を離れた高畑は、1970年代になると『パンダコパンダ』『アルプスの少女ハイジ』『赤毛のアン』などの名作を次々と世に放つ。青空のようなブルーの一角は『アルプスの少女ハイジ』のコーナー。アニメ制作史上初の海外ロケを敢行したという同作の、豊かな自然を描いた美術に目を奪われる。さすが実際に目で見た景色は違うわ〜! と思ったら、美術監督の井岡雅宏はロケハン後に就任したため現地へは飛んでいなかったとのこと。むしろ行ってないのにこんな自然が描けるなんて、と驚きが新たになった。

お馴染みのハイジ(ショートカット×黄色と赤の衣装)が誕生する前の、試行錯誤中のハイジの姿を見ることもできる。

展示はこの後も年代順に、作品タイトルごとの小セクションで構成されていく。個人的には『母をたずねて三千里』(1976年)の背景画にすっかり心を奪われてしまった。地中海の強い日差しに照らされたイタリア・ジェノヴァの街並みが美しい。この後の『セロ弾きのゴーシュ』(1982年)エリアでも背景画に感動して足を止めたら、同じ椋尾篁(むくお たかむら)による背景だった。恥ずかしながら認識できていなかった巨匠の存在をこうして知ることができるのも、展覧会に来たからこその喜びである。

INDEX

心静かに向き合いたい、『火垂るの墓』エリア

その後、高畑は1985年にスタジオジブリ設立に参加。かねてから日本の風土や庶民生活のリアリティを追求する作品に強い関心があった高畑は、80年代に『じゃりン子チエ』『柳川堀割物語』などの作品を手がけている。本展は高畑の生誕90年とともに、太平洋戦争から80年という節目にあたり開催されていることもあって、それら日本の物語の中でも大きな存在感を放っているのは『火垂るの墓』(1988年)のエリアである。

展示室奥のデジタルスクリーンには、ホタルの光に包まれて笑いあう清太と節子の姿が。じっと眺めていると、ホタルの明滅に併せて、ふたりの上空に爆撃機のシルエットが浮かび上がる。ホタルだと思っていた光のシャワーの中に焼夷弾の火花が混ざっているのだ。心臓がギュッとなる。

ガラスケースの中では、同カットの樋口法子によるハーモニーセル+背景画を見ることができる。ハーモニーセルとは、通常ならセル画は裏面から単色ベタ塗りされるところを、絵画のように多色を塗り重ねて仕上げる着色法、およびその作品のこと。重層的で立体感のある表現が可能だが、「裏面から逆順で」塗り重ねるという超高度な技法のため、セル技法が下火になった現在ではもう操れる人が彼女一人しかいないのではないか……と言われているらしい。

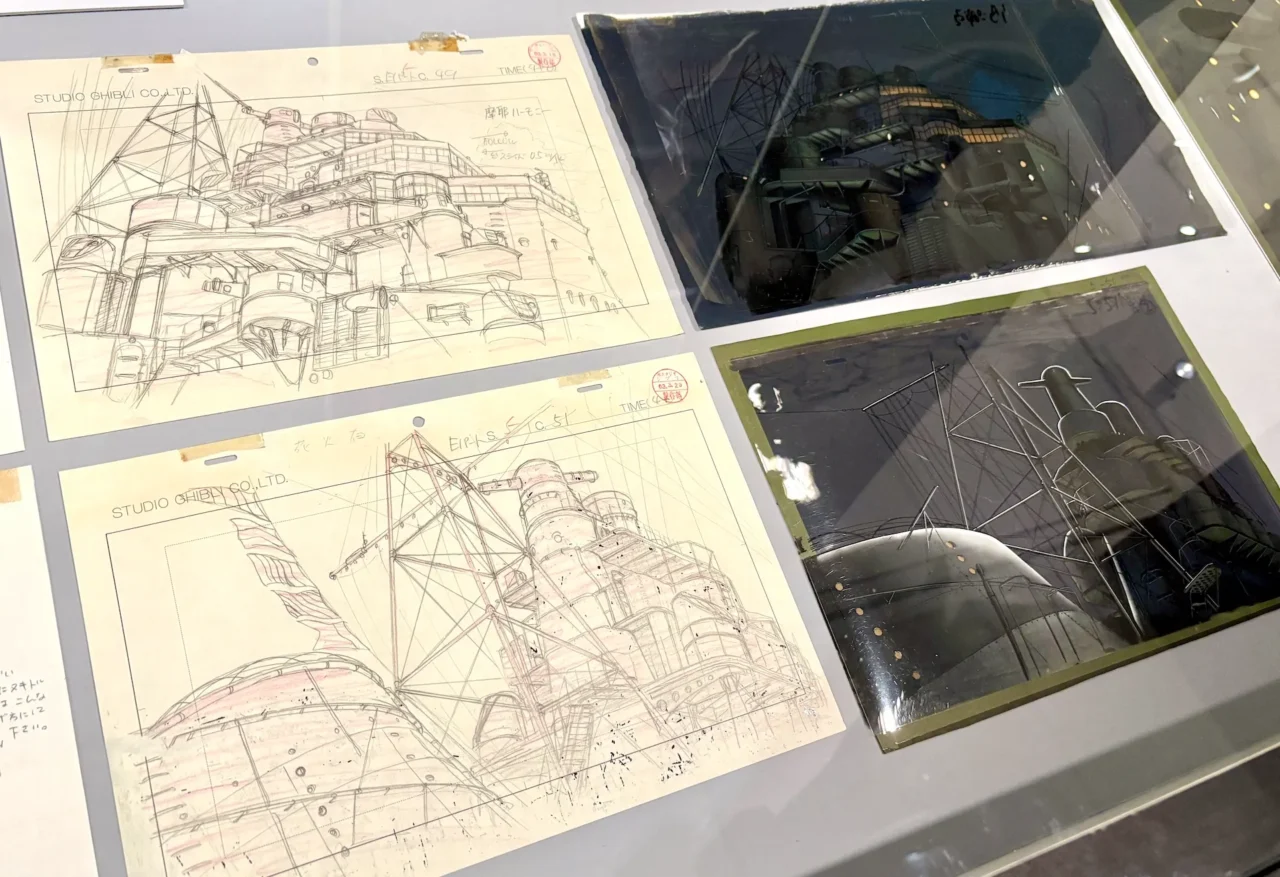

本展開催にあたり、『火垂るの墓』に原画スタッフとして参加していた庵野秀明の描いた「重巡洋艦摩耶」のレイアウト、および樋口法子がそれを着色したハーモニーセルが発見されたという。作中では暗いシーンのためあまりよく見えないのがもどかしいが、今回は隅々と心ゆくまで堪能できるチャンスだ。初公開となるこれらの貴重な資料にも注目である。

INDEX

『平成狸合戦ぽんぽこ』『ホーホケキョ となりの山田くん』エリアも要注目

1994年のスタジオジブリ作品『平成狸合戦ぽんぽこ』は、高畑が初めて原作・脚本・監督の3役を務めた作品。彼の25年以上のキャリアの中で、ゼロから物語を立ち上げたのはこれが初めてというのはちょっと意外である。

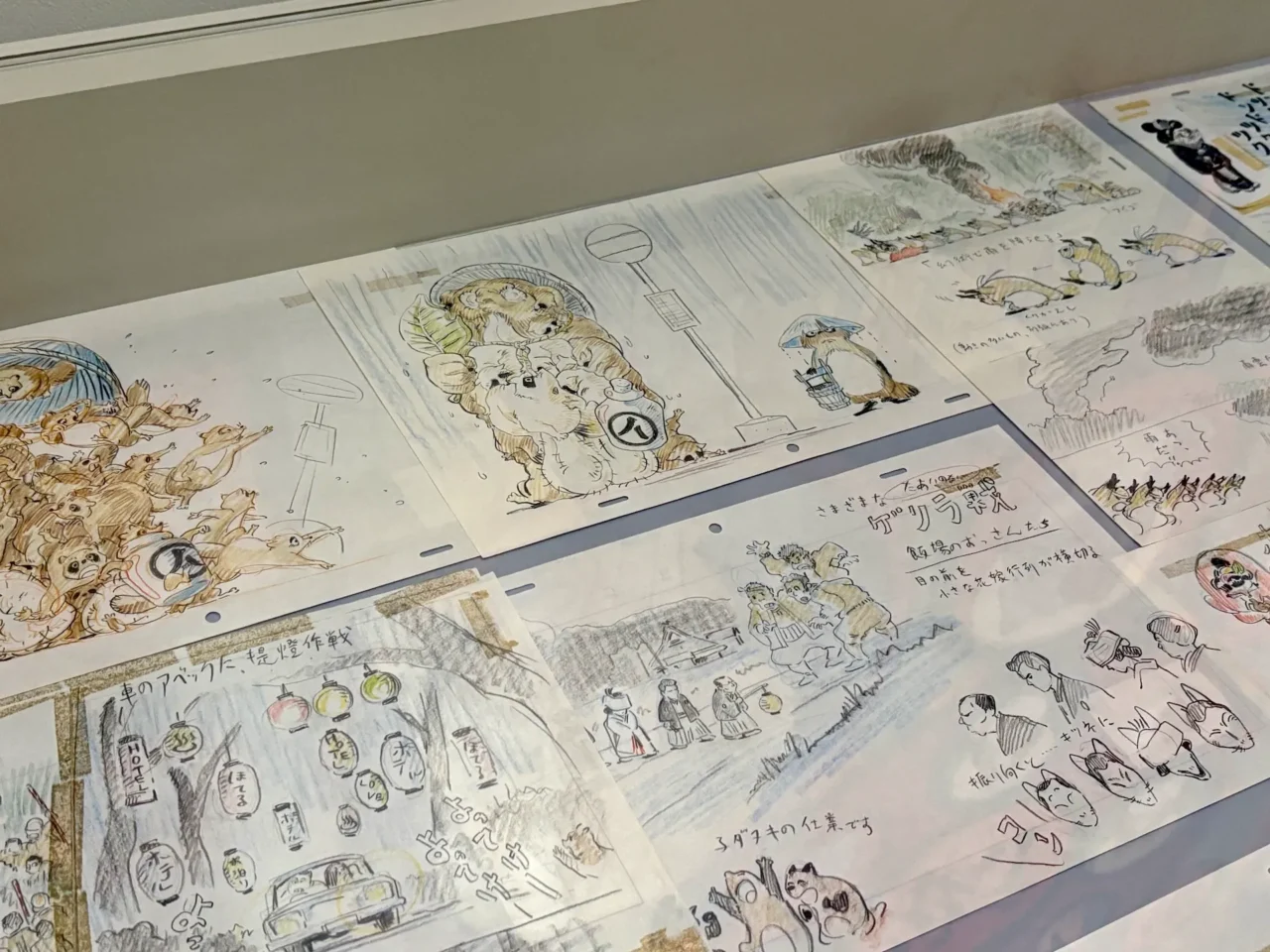

タヌキを主役にした作品を創るにあたり、そのお茶目な生態や化かしの工夫を表現するべく大量のイメージボードが描かれた。会場ではガラスケースいっぱいに展示されたカラフルなイメージボードを鑑賞することができる。映画で見覚えあるワンシーンはもちろんのこと、残念ながらボツになってしまったちょっとオトナなネタがあったり、クスッと笑ってしまうひとコマがあったりと、見れば見るほど面白い。

ジブリの背景美術でよく知られる、男鹿和雄による背景画にも注目だ。この一角だけでまるで美術展のような見応えである。

さて、下の写真は、左手が『ホーホケキョ となりの山田くん』(1999年)の展示エリアで、右手は高畑の敬愛するカナダのアニメーション作家、フレデリック・バックを紹介するエリアだ。この一見するとシンプルな展示空間に、来場時はぜひ集中力を注いでほしい。

正直に言って『ホーホケキョ となりの山田くん』の何が凄いのか、私はわかっていなかった。線はブレているように思えるし、色を塗り残している場所だってあるし、背景は描き込まれていないしで、「ユルくて適当」なように見えてしまっていたのだ。けれど、そのスケッチっぽさを醸し出すために通常の何倍ものリソースが注ぎ込まれており、わざわざ塗り残しの余白をつくるために複数の専用レイヤーが用意されていたことを、本展で初めて知った。

なぜそんな新技法を編み出してまで、高畑は「抜け感」のある画面へ舵を切ったのか。それは『おもひでぽろぽろ』等で実現してきた密度の高い画面が、むしろ観客の想像力の妨げになってしまうと考えたからだという。描きたいところだけ描いて、あとは余白で想像させる。そして丁寧に清書されたラインでは持ちえない「手描きの線のチカラ」にこそ、自らの表現を託せると考えたのだ。

モニターで放映されているフレデリック・バックの短編アニメ『クラック!』の抜粋映像を見ると、高畑がどんなものを目指したかが端的に伝わってくる。従来のアニメのイメージには当てはまらない、躍動するスケッチとしか言いようのない映像は是非とも実際に鑑賞してみてほしい。そしてそんな高畑の挑戦を理解した上で、いよいよ展覧会クライマックスの『かぐや姫の物語』エリアへと進んでいこう。

INDEX

キャラクターの生々しい感情を伝える、手書きの線の力

2013年、高畑が78歳の時に公開された『かぐや姫の物語』は彼の最後の長編作品であり、アニメ制作キャリアの集大成と言うべき一作だ。会場には大量の美術ボードや原画が展示されているほか、高畑のインタビュー画像や技法解説の映像を見ることができる。

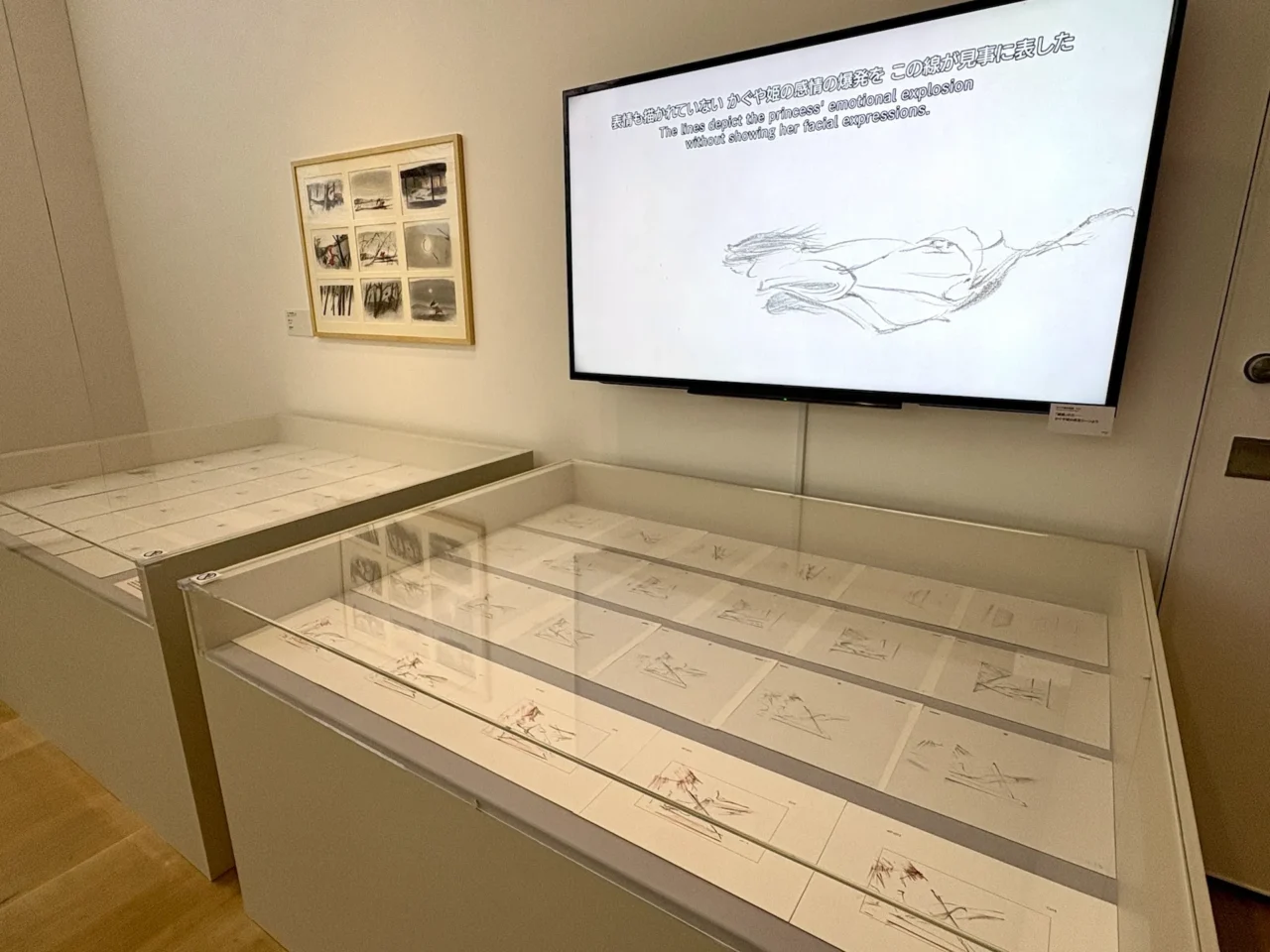

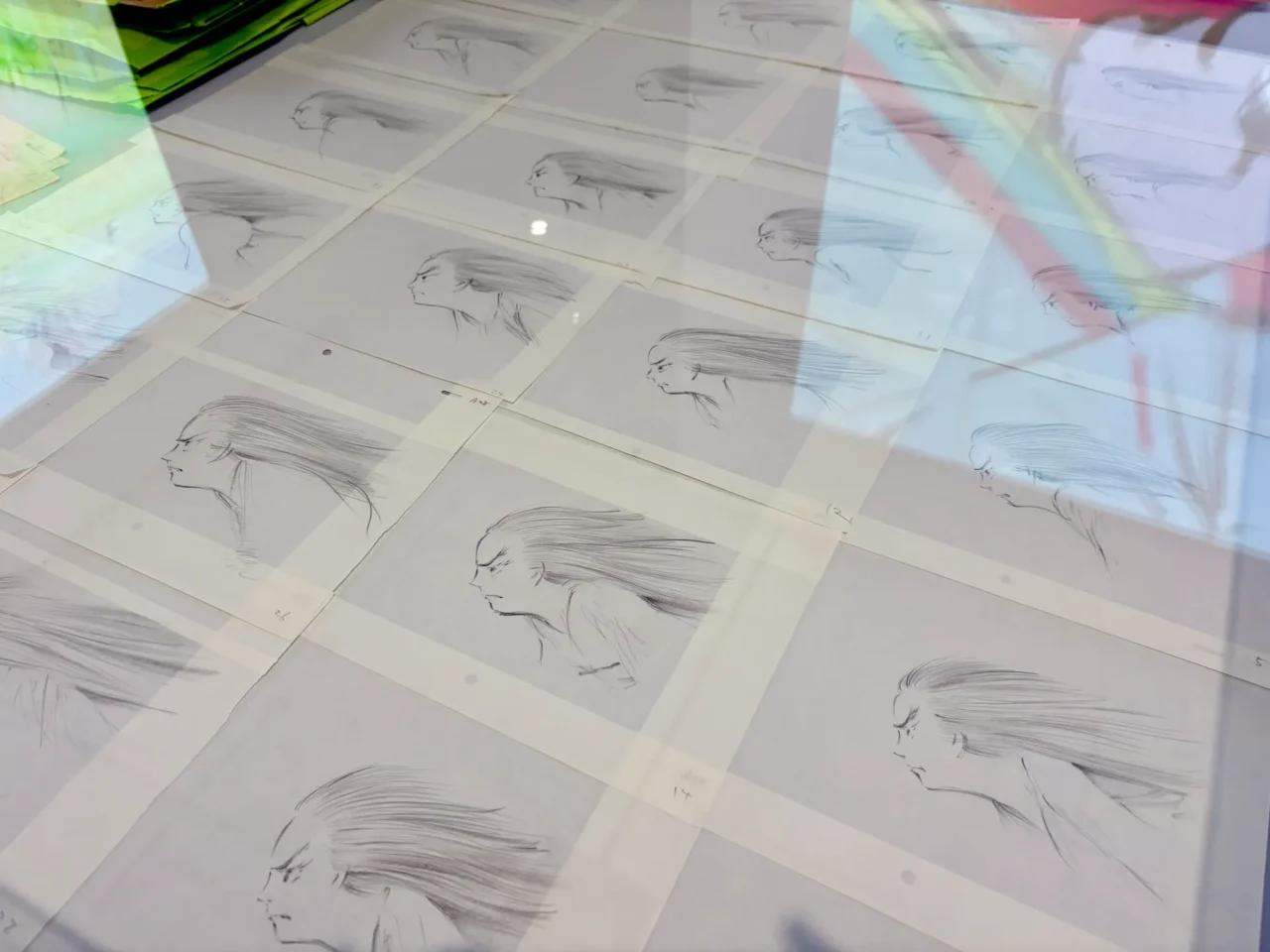

作中で特に印象的な「かぐや姫の疾走シーン」の作画を丁寧に分析する動画も展示されている。実際の原画と見比べながら鑑賞できるので非常に分かりやすい。一枚一枚が残像を纏っているかのような勢いのあるタッチは、表情が全く見えないにも関わらず、かぐや姫の迸る感情を見事に表現している。なるほど、これが線の持つ力なのか……と深いため息が出た。

疾走シーン中、かぐや姫の顔が写るのはたった2秒ほど。その2秒のために50枚以上の原画が描かれたという。映像でも確認できるので、必見である。どのかぐや姫も微妙に表情が異なり、それぞれが怒りや悲しみのグラデーションを感じさせる。高畑が『太陽の王子 ホルスの大冒険』の頃から変わらず、登場人物の決して単純ではない生々しい感情を描こうとしているのだと伝わってくる展示だ。

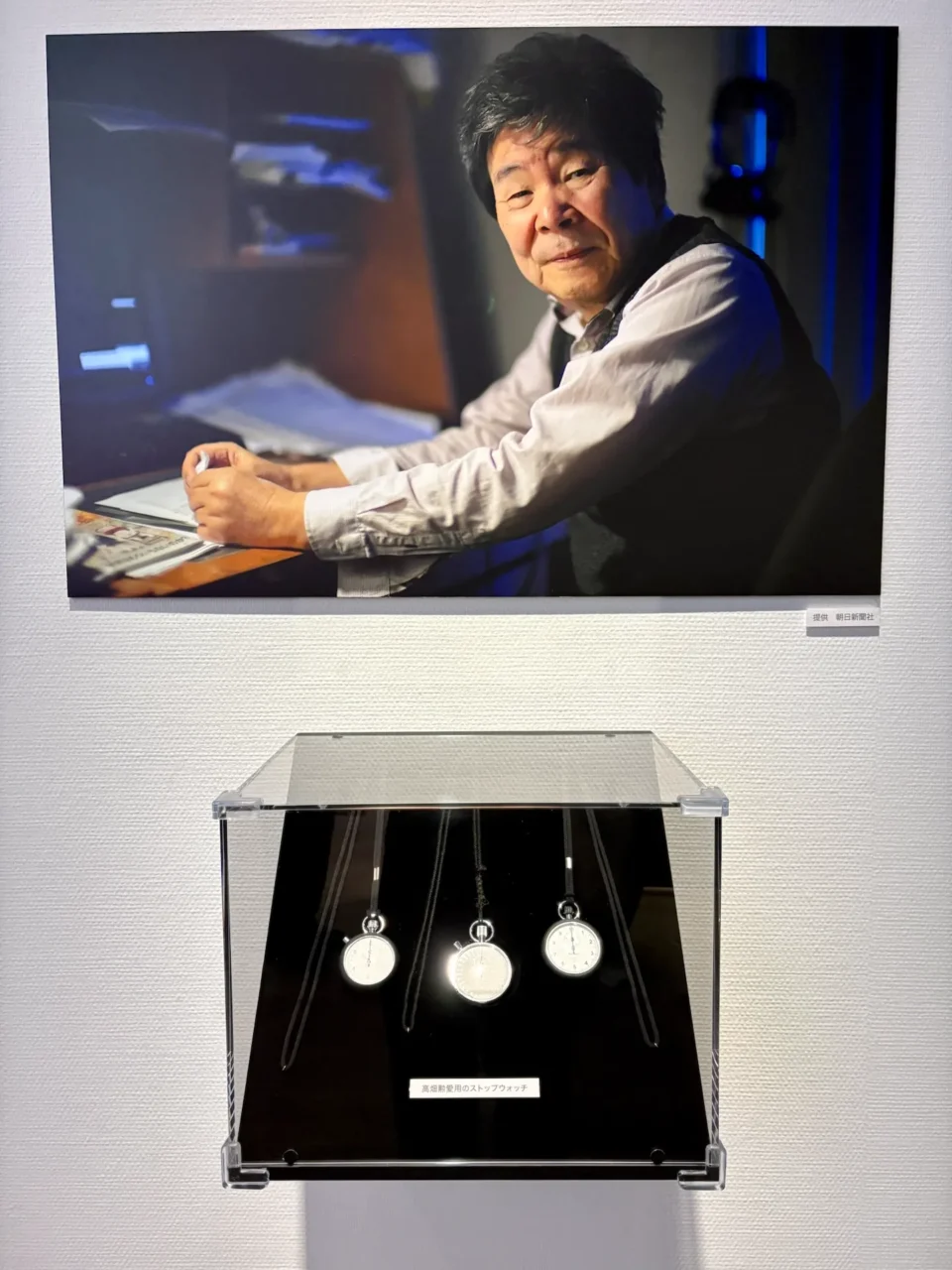

出口付近には高畑愛用のストップウォッチが展示されていた。高畑監督、たくさんの感動を、本当にありがとうございました!

INDEX

正吉くんもパパンダも! 作品愛が詰まった限定グッズ&カフェ

1フロア降りて、特設ミュージアムショップへ。ちなみに、すぐ手前に平積みになっているのは売れ行き大好評だという展覧会図録。確かにこれだけ内容ぎっしりの展覧会だと、家に帰ってゆっくり復習したくなるかも……。

会場限定の、正吉くん(平成狸合戦ぽんぽこより)キーホルダーが可愛すぎるので注目だ! 顔の部分を手縫いで仕上げているため、一つひとつ微妙に顔つきが違うという。よく吟味したうえで、運命の1匹を見つけたい。

個人的にお土産として買って帰ってきたのは、こちらのブックカバー。強度の高い紙素材に高畑作品のスケッチや背景画が鮮やかにプリントされたものだ。『火垂るの墓』『おもひでぽろぽろ』『平成狸合戦ぽんぽこ』など、10種類以上のデザインから選べる。税込660円という比較的お手頃な価格が、とってもうれしい。これで筆者の読書タイムはいつでも桜が満開である。

最後に、ショップの奥にある『パンダコパンダ』のフォトスポットで、ミミ子ちゃんになったつもりで記念撮影してみた。ご覧の通り、大人が抱きついても受け止めてくれる頼もしい大きさ! 天井に設置されたカメラで空撮(?)したうえで、そのデータをもらって帰ることができる。パパンダのお腹はふんわりと柔らかくて、すごく優しい気持ちになって会場を後にした。

そのほか、同フロアには展覧会コラボカフェがオープンしている。『パパンダカレー』のように見た目を模した分かりやすいものから、『平成狸合戦ぽんぽこ』でタヌキが人間の食べるハンバーガーに舌鼓を打つシーンをイメージした『俺達の好きなバーガー』、『おもひでぽろぽろ』で初めて食べたパイナップルが甘くなくてがっかりするシーンから着想を得た『あの子にも教えてあげたい甘いパイナップルソーダ』など、マニアックな作品愛に満ちたメニューが用意されている。ぜひ、作品の鑑賞の前後に併せて立ち寄ってみては?