1stアルバム『BORN IN ASIA』が、後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)が主宰する音楽賞『APPLE VINEGAR -Music Award-』にノミネートされるなど、そのサウンドメイクの先鋭性が高く評価されているロックデュオ・SATOH。

ミュージシャンが曲を作る理由はさまざまだが、SATOHが語ってくれたものはとてもユニークだ。そもそもSATOHはジャンルに固執して曲を作っているわけではなく、自分自身のマインドにしっくりくる音やメロディだけを選ぶことを大事にしていて、そんな彼らはインタビューにおいても、よくある言い回しなどに収まることなく、自分の心や脳内を偽りなく伝えられる言葉だけを選んで表現してくれる。

それらの言葉は、「そうだ、音楽ってこういうためにあるんだった」と立ち止まらせてくれるものでもある。

私にとっては“OK”でメジャーデビュー(ちなみに彼らは「メジャーデビュー」という言葉も自分たちにはしっくりこないと言い、「レコードディール」と呼んでいる)するタイミング以来の取材。EP『Monkeys』をリリースし、『FUJI ROCK FESTIVAL』や『REDLINE ALL THE FINAL』などの大型音楽フェスにも出演を果たした1年を振り返り、SATOHのマインドの深い部分に触れさせてもらった。

INDEX

ロックバンドと同じステージで首を振らせたい

―今回は、メジャー1stシングル“OK”からの1年を振り返るという企画です。この1年で計7曲完成させて、しかもEP収録曲含め全曲でMVを制作し、『フジロック』や幕張メッセでの『REDLINE』などの大きな舞台にも立って、すごく濃い1年を過ごしていたように見えますが、お2人の体感としてはどうでしたか?

Linna Figg: 大きい場所や自分たちのシーンから遠いところでも、あるいは超ホームな『CIRCUS × CIRCUS』でもやらせてもらって、「わかった感」はありますね。「なるほどね」みたいな。だから今は「わかってる」状態。

―わかってる状態?

Linna Figg: やるべきことがわかった。

Kyazm:確かに。

Linna Figg: この1年で土台を作った感じがします。だから今年は曲をバンバン出そうかなと。気が変わりやすいからわかんないけど(笑)、今の自分的には、あり得ないくらい曲を出したいなと思ってます。

2人組のロックデュオ。コロナ禍に活動を本格化させ、シークレットパーティー『FLAG』を主宰し国内外の多様なアーティストと独自のクリエイティブを重ねている。2023年3月に1st Album『BORN IN ASIA』をリリースし、渋谷・WWWと大阪・CIRCUS でのリリースツアーを成功させると、2023年9月には渋谷・O-EASTにて過去最大規模の『FLAG』を開催。Age Factory、HEAVEN、No Buses、Peterparker69ら交流の深い国内のアーティストらに加え、ニューヨークから Harry Teardrop を招聘。東京のローカルシーンにモメンタムを打ち立てた。

―この1年、SATOHとしてどんな模索をしたうえで、何が「わかった」んでしょう?

Linna Figg: ちょうど1年前に取材してもらったときはSPARK!!SOUND!!SHOW!!のイベントに出た直後で、そのちょっと前にTHE ORAL CIGARETTESの北海道ツアーに呼んでもらったりもして、その辺が初めてちゃんとバンドのところにお呼ばれした機会だったんです。それまでは無邪気に好きなものを作って、集まってくれた人たちの前で「J-ROCKのトップを獲ります」みたいな感じでやってたじゃないですか。だけど実際にバンドのところへ行ってライブをしたら、そっちの文化とかお客さんの感じが生でわかって、「なるほどな」みたいな。本気でちゃんと認めてもらおうと思ったら、このままじゃダメだなと思って。 その人たちも首振らせたいと思うようになって、SATOHのスタイルの延長線上で、それがどうやったらできるかをこの1年は考えてました。“OK”は、そのときはまだ音源ができてなかったけど、SPARK!!SOUND!!SHOW!!のライブで一番手応えがあった曲だったんですよ。

―その手応えがあったうえで、メジャー1発目に持ってきた曲だったんですね。この1年、どうやったらロックバンドと同じステージに立ってオーディエンスの首を振らせられるかを意識した中で、具体的にどんな答えを見つけました?

Linna Figg: 特にドラム、ギターの音は考えましたね。俺らは、いわゆるドラムもベースもいて「4人で高校からやってます」みたいな感じではないから。音源の完成形はビートもデジタルで、ギターがバキバキに入ってて、みたいな感じですけど、ショーとして考えたら、それだけではダメだなって。だからKyazmも数多の機材を試したもんね。

Kyazm:そうですね。この1年は「ライブが大事だね」ってなって、俺的にはギターに向き合った期間で、いろんな機材を試したんですよ。そのときにアンプのよさを出そうとしてみたけど、ちょっと違うねってなって、結局今アンプをなくしてラインでつなげて弾いてます。

Linna Figg: アンプを運ぶために車を買ったのにね(笑)。

Kyazm:それが意味なくなった(笑)。

INDEX

好きな匂いを嗅いだときの「ワアッ」みたいな感覚になる音楽を生みたい

―SATOHの2人は、「どんな音を作るか」の前に、まず「どんな自分であるのか」を掘り下げて、そのうえでそれをどう音楽で表現するか、ということに向き合っていると思うんです。しかもこの1年でリリースした7曲は、それまで以上にSATOHの「人」が見えた気がしていて、その要因を知りたいなあと思うんですけど。7曲を振り返ると、まず“Welcome to life”はどういう想いから作った曲でした?

Linna Figg: “Welcome to life”の歌詞を書いていたときは、模索の真っ只中でした。(レコード会社との)契約もあって、環境の変化があったし、それを機に、自分の10年後、30年後とかまで考えましたね。30年後、俺のビジョンでは、SATOHはやってない。おじいちゃんになる前にやめようと思ってて。そういう中で「進むべき道はこれでいいのだろうか」とか、ベタに迷いや葛藤みたいなものがあったけど、「いや、いけんな」という気持ちになったときの曲ですね。あと、Harry Teardropという友達がニューヨークから来てうちに泊まってたんですけど、近所にあるスーパーのライフに行ったら「Welcome to LIFE」って書いてあって、ハリーがそれを見て「やばい、これで曲を作るべきだ」ってテンション上がってたのもあって作りました(笑)。

Kyazm:ギターは、すげえリラックスして弾いた記憶がありますね。

―言葉にするのは野暮かもしれないけど、迷いから抜け出しかけている心情にその音が合うと思った?

Kyazm:うん、そうですね。レコーディングするときも、自分の音の返しがほぼ聴こえないくらいの弱さで弾くことを試しました。曲の余白みたいなものを、ギターでも表現した感じです。

―“Rich & Famous”はどうですか?

Linna Figg: これはめっちゃ遊びっす。aryyくんっていう友達のラッパー / ソングライターがうちに来て、布袋(寅泰)さんのライブ動画を見て「布袋さんみたいなリフ作ろう」ってなって、めっちゃふざけながら作った曲です(笑)。

―メロウなバースからフックで爆発する構成で、自分と他のアーティストのアティチュードについて歌ってる“Rich & Famous”含め、7曲すべてを通して、SATOHが何を歌ってきたのかを一言で表すなら「愛とフラストレーション」だと思っていて。そう言われてどうですか?

Linna Figg: 恥ずかしいです(笑)。

―(笑)。遊びから作った曲であったとしても、7曲を振り返って、自分の中のどういうものが曲のもとになっていると思いますか。

Linna Figg: “Rich & Famous”はほぼフリースタイルみたいな感じだったけど、言われてみれば、そんなことを考えていたかもしれないです。フラストレーションはあったと思います。でも最近思ったんですけど……音楽を聴いてて、脳から成分みたいなものが出るときありません?

―脳汁?

Linna Figg: 脳汁もその一種ですけど。好きな匂いを嗅いだときの「ワアッ」みたいな感覚。たとえば映画とか、音楽以外でもその感覚は得られるんですけど、音楽でそうなることがめっちゃ多い。だから音楽が好きなのかなと思って。自分が作る音楽は、基本的にそうならないとしっくりこない。その成分が出ないときはデモもボツにしてるし。何を歌にしたいかというよりも、その成分を出したいという感覚で作ってるかもしれないです。

―私の場合、音楽を作っている人が隠し持ってるようなものが曲の中で見えた瞬間とかに脳が震えたりするんですけど、Linnaさんの場合、どういう要素にその「成分」が出るんですか?

Linna Figg:空港に行くと「ワアッ」ってなるんですよ。あと地元が横浜なんですけど、港北ニュータウンのマンションが、夕方になると部屋の光がドットに見えて、それが壁みたいで、空は下の方が青くて上の方は暗くなってる、みたいな。そういう場面も「ワアッ」ってなるんです。そういう感じ。それを作りたいわけじゃなくて、それと同じ種類の成分の出方がする音楽を作りたい。

―その感覚は、Kyazmさんと共有できているものですか?

Kyazm:その感覚自体は共有してないですけど、曲はめっちゃ好きです。そうじゃないと一緒にやってないし。俺は景色とかっていうより映画、ゲーム、漫画とかで脳が震える感覚になりますね。映像そのものというより、ストラクト、構造の方が脳にきます。

Linna Figg:天才やん。

Kyazm:めちゃくちゃわかりやすく言うと、「伏線」とか。それはちょっとわかりやすく言いすぎたけど……。

Linna Figg:そのときのバイブスによっては聴きたい曲が全然見つからないときもあるから、変なイキリとかじゃなくてマジで自分たちで作った方が早いというのもあります。逆に、この1週間は千葉雄喜のアルバムが大好きすぎて、ずっと聴いてるので、全然曲作りたい感じではないですね。今はいいかなって(笑)。

―聴きたい曲があるときは作りたい欲が湧かない、だから書かない、というスタイルをメジャー契約してからも保てているのは素敵じゃないですか。

Linna Figg:たくさん締め切りがあって、深夜のファミレスとかに行って書く、みたいなことってかっこいいじゃないですか。「それ、なんかいいな」と思って一回やってみたんですけど、普通に無理だった。

Kyazm:はははは(笑)。

Linna Figg:合ってないなと思ったら、無理はしないようにしてる(笑)。

―締め切りやテーマがある中で曲を書く、という音楽の作り方を否定するわけではなく、憧れたんですね。

Linna Figg:普通にかっこいいなと思います。誰かに提供する曲だったらいくらでも作れるんですけど、自分のものとして出すんだったら、気乗りしないと嘘になるじゃないですか。だからそんなにモチベないときに作っても意味ないなと思って。

―私が7曲から感じた「人が見える」というのも、そうやって自分からナチュラルに出てきたもので、しかも自分の脳が震えるものだけを、SATOHとして表現することを突き詰めたからなんだろうなと思いました。

Linna Figg:考える量が減った気はします。適当に出したものに対して「よりハマりがよくて、わかりやすくて、キャッチーで、伝わりやすいフレーズがあるんじゃないか」とかを考え始めると、完璧主義っぽくなっちゃうところがあって。2023年に出した『BORN IN ASIA』とかは、そうやってどんどんブラッシュアップするように作った気がするんですけど、それを一旦やめてみました。そんなに理由はないけど、その方がなんかいいな、面白いかなと思って。

―自分から出てきたものを、できるだけ飾りもつけずに出しちゃおうと。

Linna Figg:うん、そのままの方が結局いいかなって。たまにライブとかで聴いてくれている人と話したら、俺が思ってる以上にちゃんと聴いてくれて、いろんなことを思ってくれていたりして。「これを伝えたいです」みたいな感じでやってるタイプじゃないけど、そうやって自由に感じ取ってくれているんだったら、よりナチュラルな方がいいかなって思いましたね。

INDEX

生身でいないと、「仲良くなれる人とも仲良くなれない」

―普段の人と人のコミュニケーションにおいても、相手が自分のことを本音でしゃべってくれたら、こっちも本音でしゃべりたくなるじゃないですか。それと同じような感覚で、この1年のSATOHは音楽ができていたんじゃないですか?

Linna Figg:そうかもですね。コンビニの店員さんに挨拶するときの声の出し方とか、ありません? もしくは業者の人から電話かかってきたときの「はい、もしもし」みたいな。とりあえず伝達だけできていればOKです、みたいなやつ。そうやって話してる感じが嫌なんですよね。すごく可愛らしく、ナイスで、礼儀正しく、社会の常識もわきまえてる感じの言葉遣いをして、一本ラインを引いて「ここから先には入ってこないでください」みたいな感じ。

―そうやって線を引かずに、お互いに踏み込みあえる音やアティチュードをチョイスした1年だった、というふうにも言えますか。

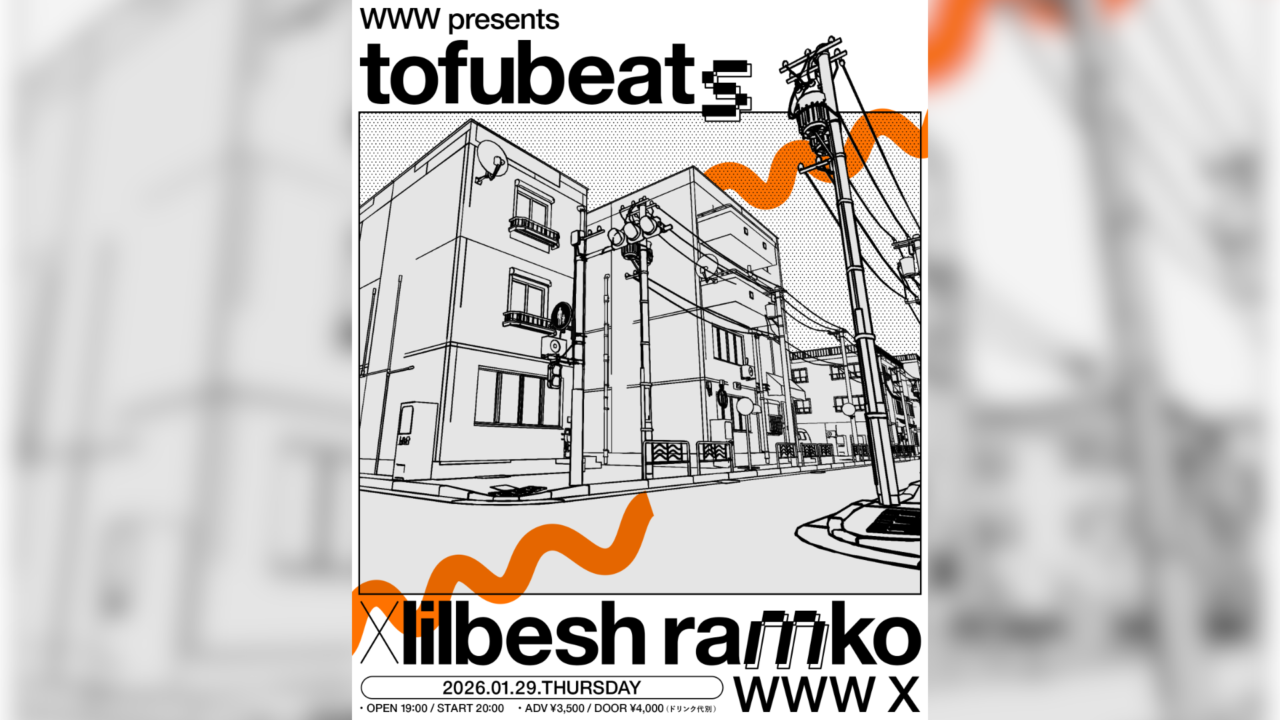

Linna Figg:そう。WWW Xでライブをやったときはまだ明確に見えてなくて、もうちょっとショーっぽい見せ方をしていたんです。そのときのマインド的には、お客さんはお金払って観に来てくれているからちゃんと満足して帰ってもらえるように、しっかりクオリティの高いものを観てもらおうという気持ちで、真剣にMCとかも考えていたんですけど、それだと俺も「隠してる」じゃないですか。お客さんも、隠してる人には隠しちゃうし、それだと観るだけになっちゃうから。俺、WWWでバイトしてたんですけど、店長に「今日はロックスターだったね。でもそれは本当にお前なのか?」みたいなことを言われて。そこからMCとかを考えることはやめました。

―ロックスターを演じ切ったようなライブも、それはそれでかっこいいけれど、それはSATOHがやるべきものではないと思ったということですよね。

Linna Figg:訓練を重ねて、毎回同じことをやって、というのもプロとしてかっこいいんですけど、自分は違うかなって。俺、高校生のとき、ディズニーランドもちょっと苦手だったんですよ。最近は楽しめるようになったけど。みんなディズニーランドを楽しむ人として行くし、ディズニーの人たちも「ディズニーフェイス」じゃないですか。でもミッキーも、本当はイラついてる日があるかもしれない。ライブでは、そういうものが見えた方が楽しいし、「予定通りの楽しみ方をして、みんな同じ顔をして帰っていく」みたいなことはやめにしたいなと思ったんです。

―前に「音楽をやっているのは、世界中で仲間を探してる感覚」ということを話してくれたけど、そうやって皮を被ったキャラではなく「自分」としてステージに出ていかないと、仲間も探せないし。

Linna Figg:そう、そうじゃないと仲良くなれる人とも仲良くなれないなって。俺が生身でいたら仲良くなれたのに、俺が膜を張っちゃっていたら、その機会がなくなるじゃないですか。ライブって、マジでそうだなと思って。

―Kyazmさんは、Linnaさんのこの話を聞いてどんなことを考えますか?

Kyazm:今の話、面白かったなって(笑)。常に(Linnaに対して)いいなと思っているのは言葉かも。言ってることいいなって、大体思ってる。ライブに関しては、さっきも言ったように俺は今年、楽器と向き合っていたので、細かいことを考えていた方が多いですね。でも全体の質感については、今Linnaが言ってたことがしっくりきます。

―2人がそれぞれの役割を果たして、Kyazmさんがプロフェショナルに徹底して音をまとめてくれるからこそ、SATOHのステージが成り立ってるんですね。

Linna Figg:それは本当に間違いないです。俺だけだったら、とんちんかんなライブして終わってそう(笑)。