箱根・ポーラ美術館で『ライアン・ガンダー:ユー・コンプリート・ミー』展が開催されている。多様な表現形態を用いたシニカルでユーモラスな作風で知られる作家の新作・近作18点に触れるべく、同館を訪ねた。

INDEX

道中で感性を洗濯しながら、山の中の美術館へ

ポーラ美術館の展覧会公式サイトを見てみると、ライアン・ガンダー本人の面白い言葉が引用されていた。

アートの目的はコミュニケーションではなく、触媒として曖昧さを提供すること

なるほど、明確な意思の伝達ではなくて、答えの無い謎かけのような「曖昧な何かの提示」こそが彼の作品で、解釈は鑑賞者の中での化学変化に任せる……と、そういうことだろうか。さらにライアン・ガンダーは、自身のことを「特定の様式を持たないアマチュア哲学者」とも表現している。なんだかヘンな人だ。

というわけで、以下はポーラ美術館(神奈川県)にて2025年秋まで開催中の展覧会『ライアン・ガンダー:ユー・コンプリート・ミー』の鑑賞レポートである。

小田原から箱根登山鉄道を乗り継ぐこと約1時間、そこからさらに送迎バスのポールにしがみついて山を登って行く間に、日常からどんどん離れ、メールの返信とかクーポンの使用期限とかゴミの日とか、デイリーな思考が振るい落とされて行くのを感じる。美術館に着く頃には、もうそれだけでちょっと感性が洗濯済みになっているのである。大自然の力、恐るべし。

本展ではライアン・ガンダーの18作品が美術館の内外に自由に散りばめられており、なんとチケット売り場よりも先に、エスカレーター下で主役級の作品がお出迎えをしてくれている(いいのかな?)。下の写真、右奥の観葉植物に注目を!

INDEX

しゃべるカエルとの対面

鉢植えをよく見ると、そこには小さなカエルの姿があった。アニマトロニクス(アニマル+エレクトロニクス)と呼ばれる精巧な生物ロボットだ。人工の滑らかな皮膚を持ち、骨格や筋肉を思わせるリアルな動きをする。そしてこの小さなカエルは、そばにしゃがみ込まないと聞こえないくらいの静かなトーンで、私たちに話しかけている。英語で。

ここが非常に悩ましく、且つ展覧会の核心にも触れそうなポイントだが、本展の大きな見所である「語りかけるアニマトロニクス」は、3作品いずれも英語でしゃべる。そりゃそうだ、イギリスから来ているのだ。

会場でもらえる鑑賞ガイド(HPからダウンロードも可能)記載のQRコードを読み込めば、彼らのセリフの日本語参考訳を読むことができる。ならその訳を手元で読みながら話を聞けばいいか……と思いきや、これがびっくりするほど長いのである。しかも内容は自己の内面を見つめさせるもので、集中して読まないと理解が難しい。せっかくカエルが口をパクパクさせ、小首を傾げながら語り掛けているというのに、そちらを見る余裕が生まれない。

鑑賞者の英語がネイティブレベルではない場合、おそらく最もしっかりと作品を味わえるのは「事前に日本語訳を読み込んで内容を掴んでおき、その上でカエルと向き合う」方法だと思う。筆者は覚悟を決めて、レストランでの休憩中に全てのセリフを読み込み、あとでもう一度カエルと対面しに行った。手間ではあるが、どうしても時間をとりたくなるほど、その語りの内容は魅力的だったのだ。

冒頭でカエルは鑑賞者にこう頼む。「今、あなたの額に指でアルファベットのQを書いてみてください」と。詳しくは触れずにおくが、それが一体何? お安い御用さ! と書いたあとに続く気付きは衝撃的で、殴られたように「ガーン」となってしまった。

ちなみにアニマトロニクスたちの声の出演は、ライアン・ガンダーの子どもたちが担当しているという。こんなに示唆的なことを語ってくれるのだから、声優さんか誰かに訳を読んでもらって「日本語吹き替え版」を作ってくれたらもっと受け止めやすいのになぁ。そう思ってから、また自分の思考に「ガーン」とショックを受けた。世界は自分の目の前で繰り広げられるショーではない。向こうがこちらに合わせなければならない理由なんて何ひとつ無い。自分は無意識のうちに、どれほど傲慢でいたのだろうか。怖い……チケット売り場の前にして、すでに涙目である。

INDEX

目の前に(物理的に)転がる、巨大な「問い」

会場内にはQ(問い)が文字通り「転がっている」。チケット売り場のあるホールには『Can you be lonely and happy(孤独なまま、幸せでいられるの)?』『Do shadows have sounds(影に音はあるの)?』と名付けられた作品たちが。巨大な黒いバルーンに記された問いは斜めになったりひっくり返ったりしており、読もうとすると自然と首が「はてな?」の角度になってしまう。

作品の周囲に柵などが立てられていないこともあり、会場ではバルーンに吸い寄せられるように近寄り、ムニムニと触れてみる人の姿もちらほら。スタッフさんに触ってもいいかと尋ねると、そこは美術館としては何とも言えないようだ。

INDEX

琵琶法師のように小鳥は語る

1階のアトリウム ギャラリーに入ると、ワクワクするような空間が広がっている。まず左手の壁に掛かった灰色の鳩時計に注目したい。こちらは『生産と反復を繰り返しながらも君は自由を夢見ている』という作品だ。定められた時刻になると、時計の中からアニマトロニクスの色鮮やかな小鳥(ゴシキノジコ)が現れて、鑑賞者に向けて語りを始める。

その内容は、ハリウッドの大作映画になりそうな人々と神の「時」に関する寓話である。感覚のままにその時・その場所を生きていた人間たちが、貯め込むことを覚え、数と時間に支配されるようになり、存在の不安に怯えるようになった……自己修復のためにニュータイプの人類が送り込まれ、既存の世界は終わりを迎えようとしている……と、琵琶法師のように小鳥は語る。ものすごく壮大である。

タイトルになっている「あなたたちは繰り返し生み出し続けながらも、自由を夢見ている」は賢者然とした小鳥が鑑賞者に向かって言うセリフだが、作者は先ほどのカエルに「機械は反復し、効率的です。でも、自由を夢見ている(中略)それって、まるで今のあなたたちみたい」とも言わせている。つまり、生活や仕事のルーティンをなぞりながら「なんだかなぁ〜」とぼんやり自由を夢見ているのは、私たちであり、この鳩時計に囚われた機械の小鳥でもあり、鑑賞者と作品の間に線引きは無いのである。そう考えると、「こんなにきれいな羽があるんだから、ぐだぐだ言ってないで飛んでいけばいいのに」という小鳥への感想がそのままブーメランになって返ってくるようだ。

INDEX

びっしりと整列するおもちゃと、額装された宝くじ

床に並べられた小さなおもちゃやゲームのパーツは『閉ざされた世界』という作品。上から見ると、一つひとつが本当にまっすぐなラインを作っていて驚く。途方もない集中力の成果であり、終わりなく行き場のない一大事業である。鑑賞ガイドによれば「これは、作家の5さいの息子バクスターさんが、自閉スペクトラム症の特ちょうとしてとても強い関心を持って、熱心に取り組んでいることのひとつです」とのこと。

ライアン・ガンダーが自宅を車椅子で移動する際、どうしても子どもが美しく並べたモノの列を壊さざるを得ない場面が多いという。この『閉ざされた世界』は、その申し訳なさを背景に生まれた作品なのだそうだ。確かに、アート作品として範囲を定めて閉じてしまえば、その世界は侵されることなく不安に脅かされることもないだろう。

背後の壁に掛かっている『時を巻き戻して』も面白い。一見するとよく分からないが、額装されているのはスクラッチくじだ。これはゴッホが弟のテオから送られていた仕送りと同額のぶんだけ作家が宝くじを購入し、それを額に入れて飾ったもので、空白になっているのは当選して換金したくじのスペースらしい(結構当たっている)。テオの送った絵の具代はゴッホの絵画になり、本作ではそれと同額の金が宝くじに化けた。そしていくつかが「当たって」、次の価値を生んだ(ちなみにくじの当選金は若手アーティスト支援のために使われたらしい)。芸術家に仕送りをして支えるのって、間接的に宝くじを買うようなものなのかもしれない、と妙に納得してしまう。

ちなみに、ポーラ美術館では会期を同じくして『ゴッホ・インパクト—生成する情熱』展が開催されており、ヴィンセント・ヴァン・ゴッホがいかに「大当たり」だったのかを実感することができる。

INDEX

世界は問いに満ちている

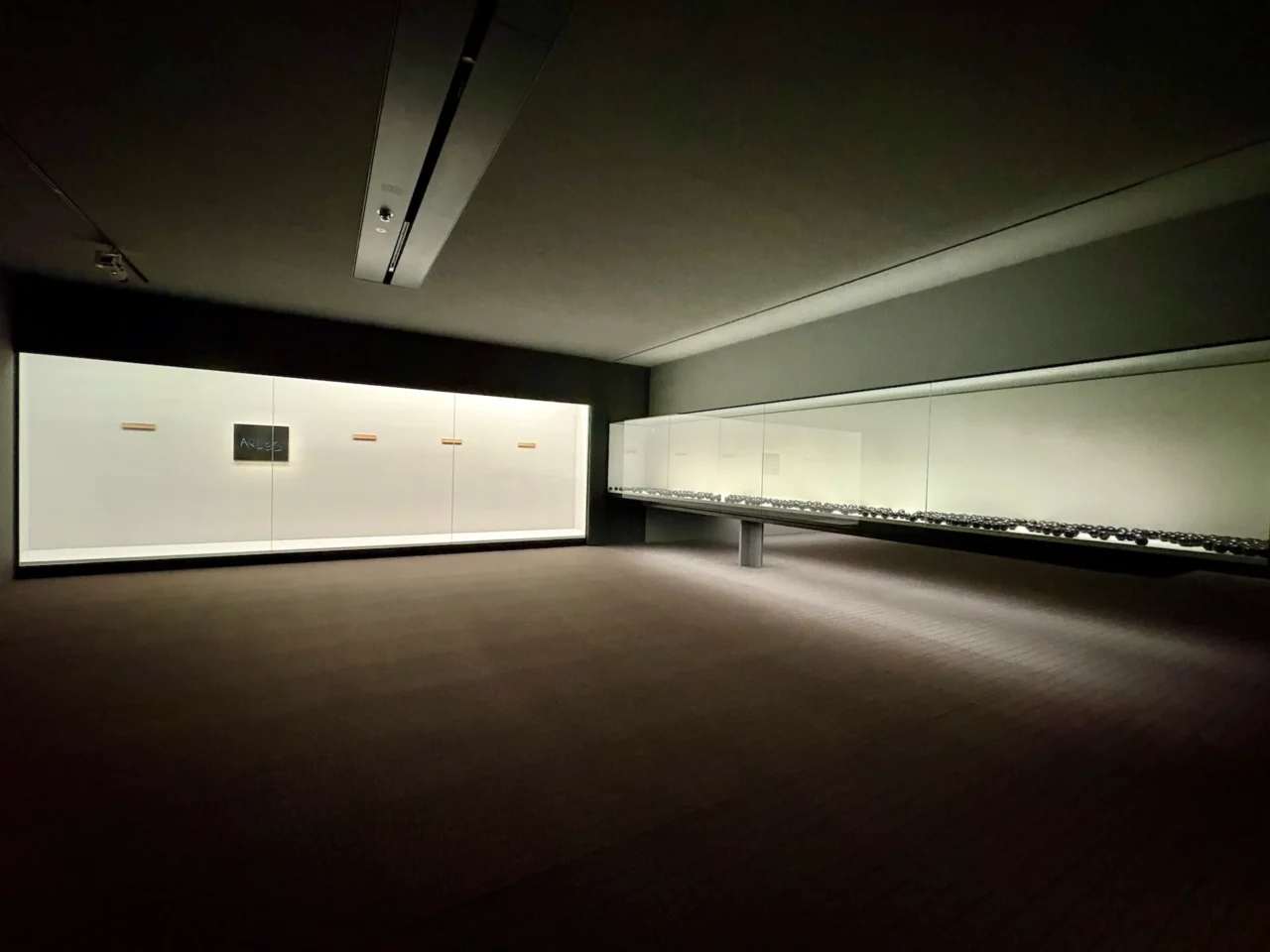

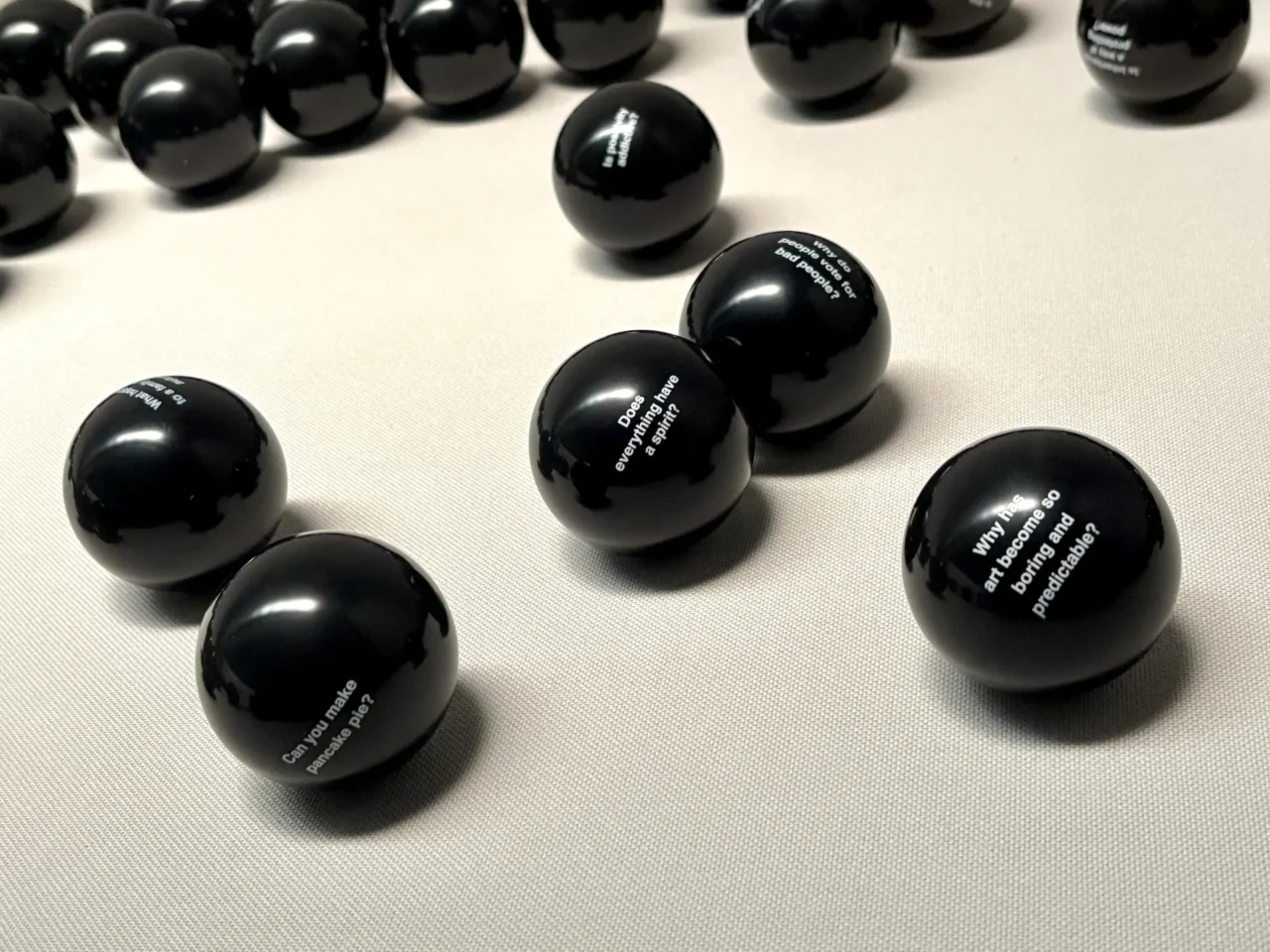

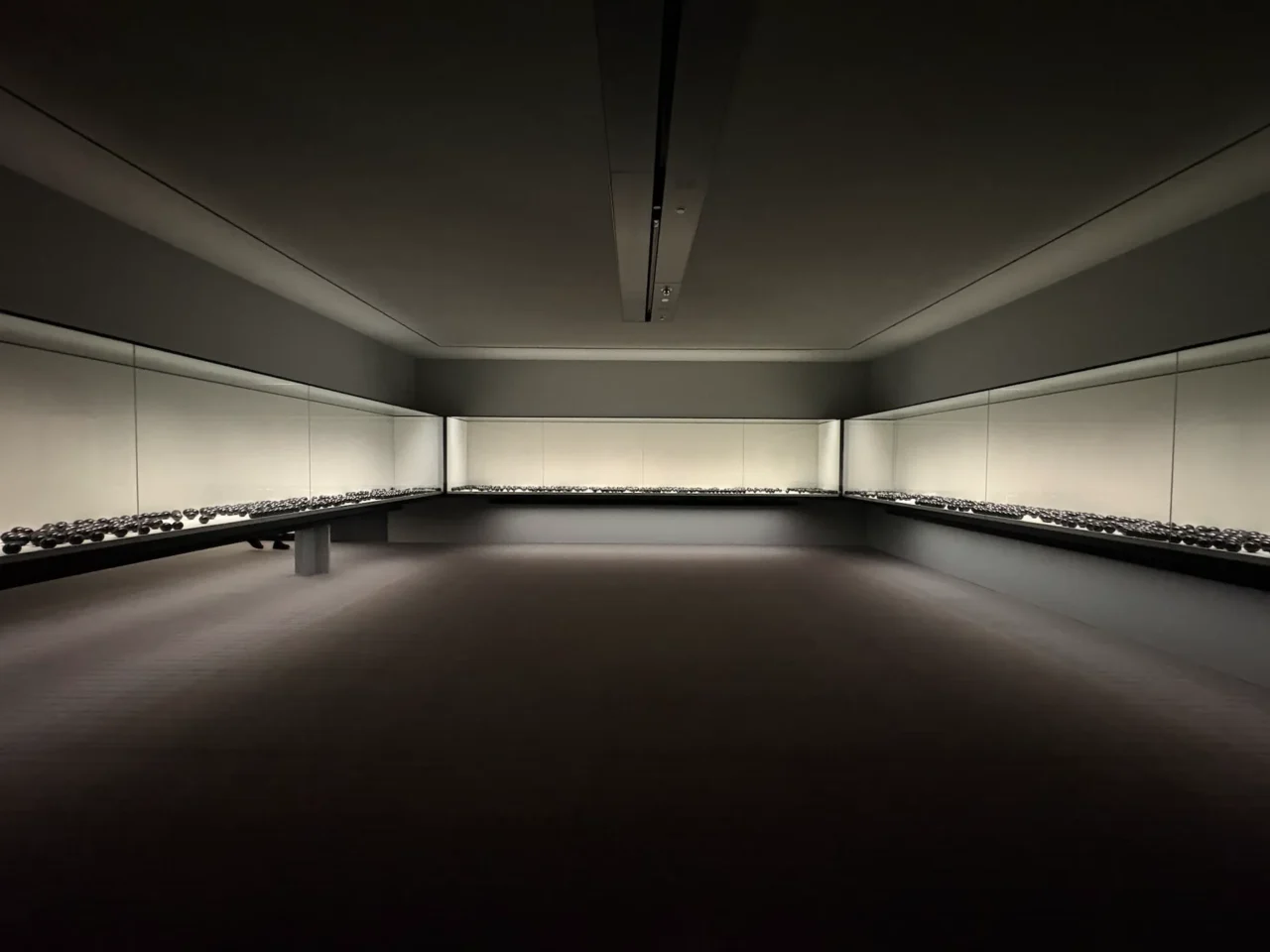

B2階展示室、写真右手の展示ケースの中には、ビリヤードボール大になった先ほどの黒いボールが大量に陳列されている。これらは『おばけには歯があるの?(答えばかり求める世界での問い)』というひとつの作品だ。ボールに書かれた質問や指示はひとつひとつすべてが異なる。

例えば、「Does everything have a spirit(全てのものは魂を持っているの)?」「Why has art become so boring and predictable(どうしてアートってクソありきたりで退屈なものになってしまうの)?」……などなど。個人的にグッときたのは「Why do people vote for bad people(なんで人は悪人に投票してしまうの)?」で、思わず吹き出してしまった。どれも、調べたりAIに尋ねたりして正答がわかる種類のものではない。「Can you make pancake pie(パンケーキパイ作れる)?」なんかはその極みで、人によって答えが違う。

便利な社会を否定する気はないけれど、いつでも気楽に答えが手に入るからこそ、知りたいという気持ちが強く練り上げられることは少なくなっているような気がする。このボールのように答えの見えない問いを抱くことは、私たちがこの現実世界に執着する上でとても大切なことなのかもしれない。

奥に進むと、さらに膨大な量のボールが! 壁三面を埋め尽くすボールを前に「多っ!」とのけぞったり、苦笑したりしている鑑賞者も多かった。数の多さを畳みかけて驚かせる、作家のユーモアが感じられるような展示構成だ。

問いに対して答えを得るだけでは、同じような問いが無限に浅く増殖し続けていくだろう。数学の解答集を見ても、解き方を理解しなければ何も解決しないのと似ている。きっと、答えの背後に流れるものを見なければいけないのだ。

INDEX

ネズミ同士のメタ的な会話

展示室の隅っこをよく見ると、2匹の小さなネズミが壁を食い破って顔を出している。『物語は語りの中に』というアニマトロニクスの作品だ。ライアン・ガンダーの娘2人が声を当てているそうだが、このネズミたちの掛け合いが非常に面白いのである。ぜひ、そばにしゃがみ込んで会話に耳を傾けてみてほしい。

オリーブという名前で呼ばれる一方のネズミは、自分たちがライアン・ガンダーの作品であり、アニマトロニクス彫刻であるといきなりメタな発言をして鑑賞者を驚かせる。ところがもう一方のネズミ(こちらは名前を呼んでもらえない)は、それに対して「えっ、じゃあ私は……ロボットってこと? 私たち、ロボット扱いなの?」と動揺を隠せない。噛み合っているようで噛み合っていない2匹の会話は、不条理演劇のひと幕を見ているようである。それに、口をぱくぱくさせてしゃべるネズミたちの姿は、作品の本質とは関係ないところかもしれないが、とっても愛らしい。では、もしこうして「自分は本物なのかどうか」と議論する存在がネズミではなくサル型だったら? 人型だったら? そう想像してみると少し気味が悪くなった。

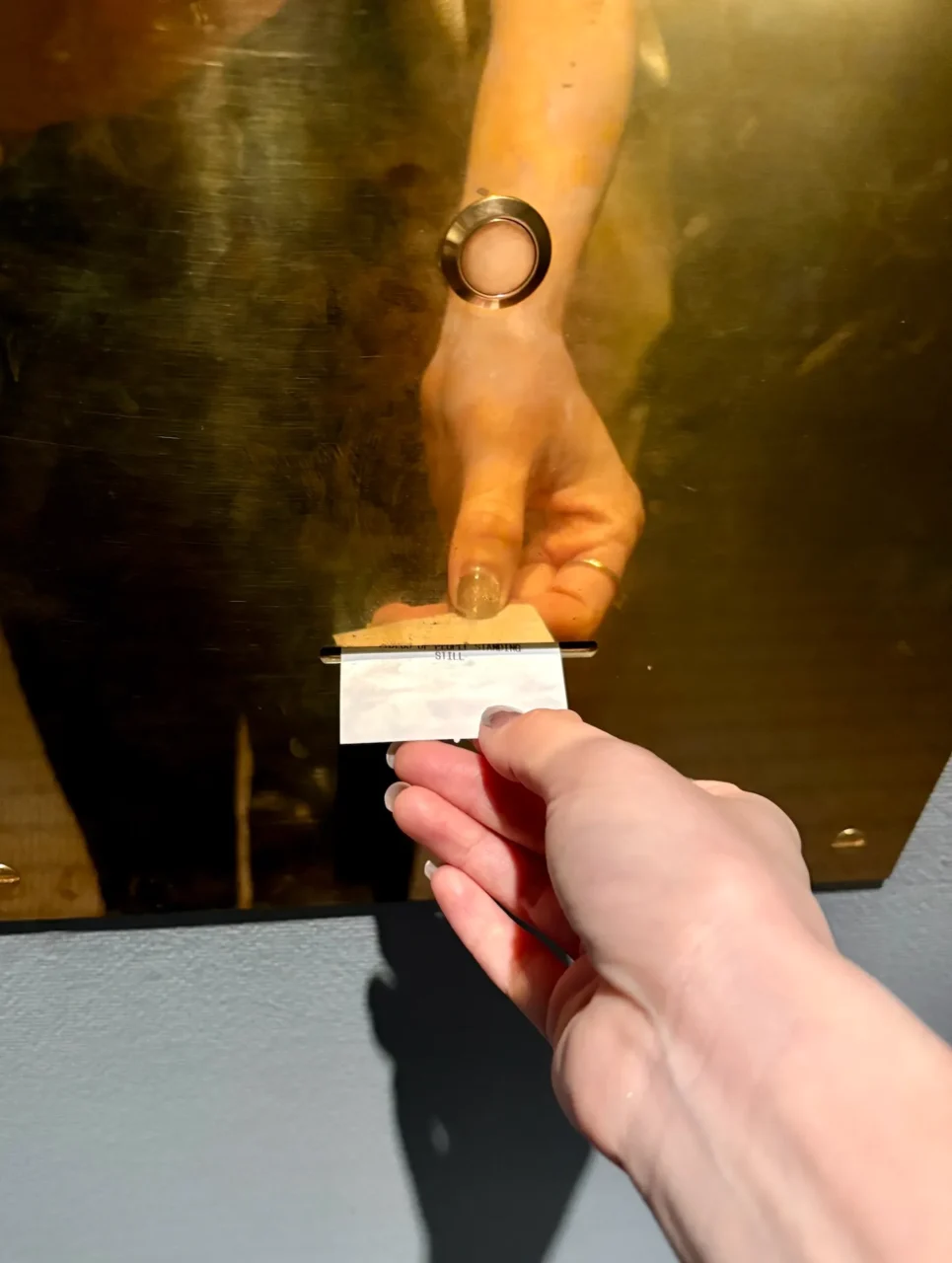

同じ空間にひっそりと展示されている作品『アイディア・マシン』も見逃さないようにご注意を。特に案内などは無いのだが、真鍮のプレート中央にあるボタンを押すと、ライアン・ガンダーが考えた「まだ実現していないアートのアイディア」がおみくじのように出てくるという作品だ。筆者が手にしたアイディアは『VIDEOS OF PEOPLE STANDING STILL(人々がただじっと立っているだけの映像)』だった……。

INDEX

展示は屋外にも。しかし……

美術館の外にも作品があるというので、観に出た。『周縁を中心に据えて』は、白地に黒のラインで様々な旗のデザインを複合的に表現した作品。日本やドイツなどの国旗、イギリス海上保安庁やNASA、さらにドクロの海賊旗や銀河連邦の旗などが組み込まれているらしい。

ところが取材日は信じられないくらいの無風で、待てど暮らせど旗はピクリともせず……数々の団体の理想とアイデンティティが詰め込まれた旗だから、きっとそれだけ重いということなのだろう。鳥の声を聞きながら木々の中でじっと立っていると、だんだん自分が透明になって、風景の一部になっていくのを感じた。ひたすら風が吹くのを待つという行為も、思えば初めての体験である(そのさまを撮影しておけば『VIDEOS OF PEOPLE STANDING STILL』ができたのに、と後悔)。

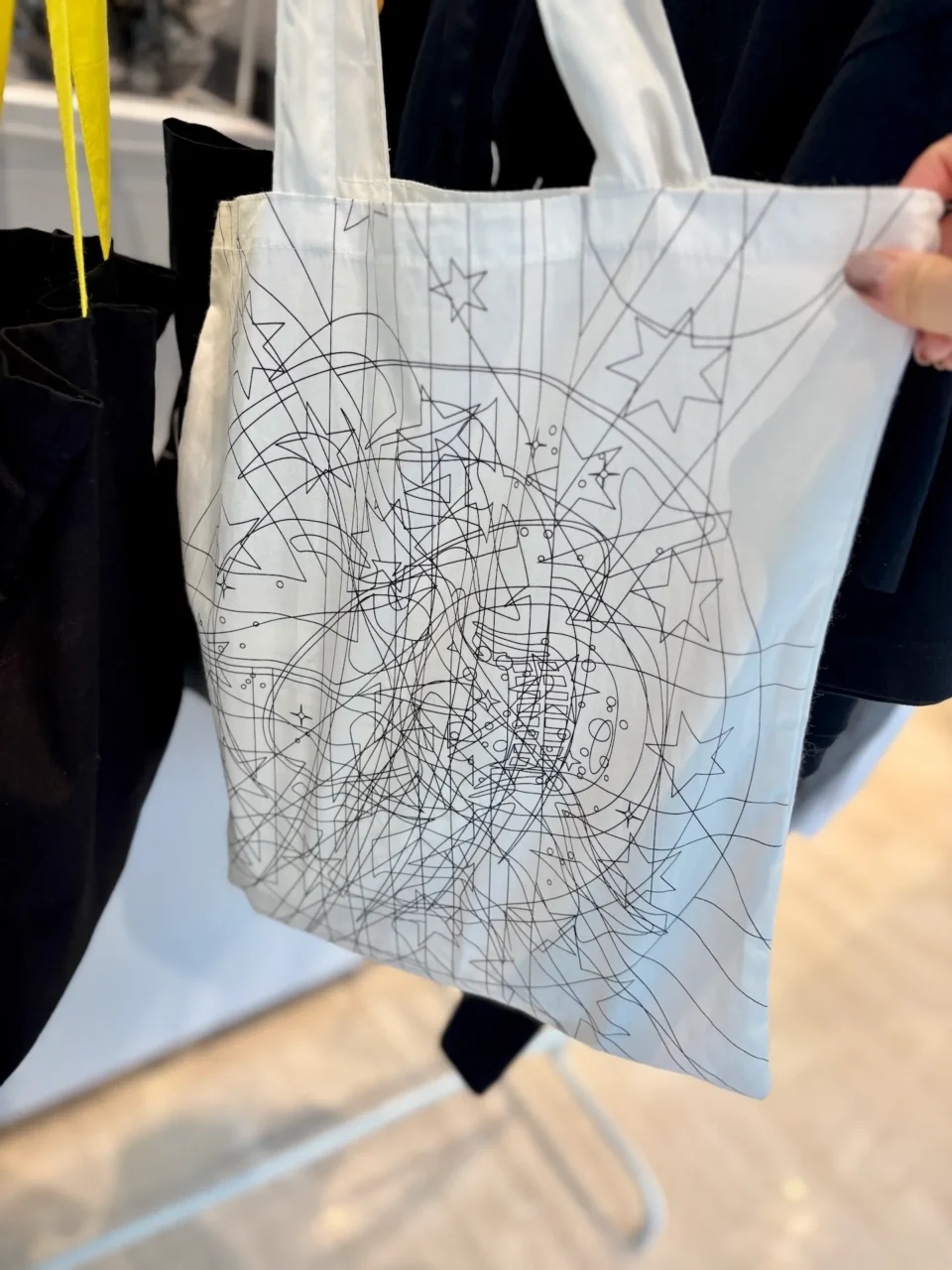

結局旗の全容は見られなかったので、ミュージアムショップで見つけた同作品モチーフのトートバッグを代わりに撮影。ままならない事が多いからこそ、理想を掲げることは美しいのかもしれないと思った。

INDEX

遊歩道に常設展示された現代アートの名品にも注目

ポーラ美術館は広大な国立公園の中に位置しており、全長およそ1kmの遊歩道がある。豊かな自然の中で幾つもの彫刻作品と出会うことができるので、時間が許せば、ぜひこのアート散歩も併せて楽しみたいところだ。遊歩道はぐるっと歩いて40分ほどの道のりだそう。展示室の外で出会うアートには全く違った親しみやすさや不気味さがあり、植物と共生しているさまも美しい。あと、鳥の歌が凄い。

アメリカの現代美術を代表する作家、ロニ・ホーンの『鳥葬(箱根)』を発見。5トンもの巨大なガラスの塊が「水をたたえた器のように見える」作品だが、雨上がりだったため本当に表面に水をたたえていて面白かった。