東京・立川のPLAY! MUSEUMにて、『ONE PIECE ONLY』展という攻めた趣向の展覧会が開催されている。タイトルだけ聞くと、マンガやアニメで誰もがその名前を知る『ONE PIECE』の原画を展示し、名場面の再現フォトスポットがあったり、カフェで作品のコラボメニューを楽しんだりする展覧会を想像するかもしれない。でもこれが違うのである。

本展は、ゼロからマンガが生まれて読者に届くまでの間にある作業、仕事の数々を壮大なスケールで来場者に伝えるものだ。作家がネームを切って原稿を完成させて……そこまではイメージできても、多くの人にとって、その先にある「印刷」「製本」「週刊誌からのコミックス化」といったステージは未知に近いのではないだろうか。もちろん、作家によるネームや原画の実物展示も用意されており、見応えがある。でも会場には我々が想像するような「物語世界の解説」や「キャラごとの名シーン集」などは一切ない。作者・尾田栄一郎の紹介パネルすらない。ただ粛々と、いや、揚々と行われてゆくヒトの仕事があり、回り続ける印刷機がある。言うなれば、これは『ONE PIECE』という船に乗り込んだクルー(関係者一同)たちの航海記録なのだ。

けれどマンガ冊子のメイキングを見せるなら、それは別に何の作品でもよかったのではないか? 敢えてそうひねくれて考えてみた。いや、もし仮に自分が世界中の全マンガの版権を持っていたとしても、きっと『ONE PIECE』を選ぶ。というより、『ONE PIECE』でなければ始まらない。なぜならそれは、同作が世界中で5億冊以上売れている「世界一」のマンガであり、人間の熱い冒険そのものだからだ。

© Eiichiro Oda / Shueisha Inc. All rights reserved.

INDEX

INDEX

来場者を迎える、『ONE PIECE』全ページの巨大絵巻

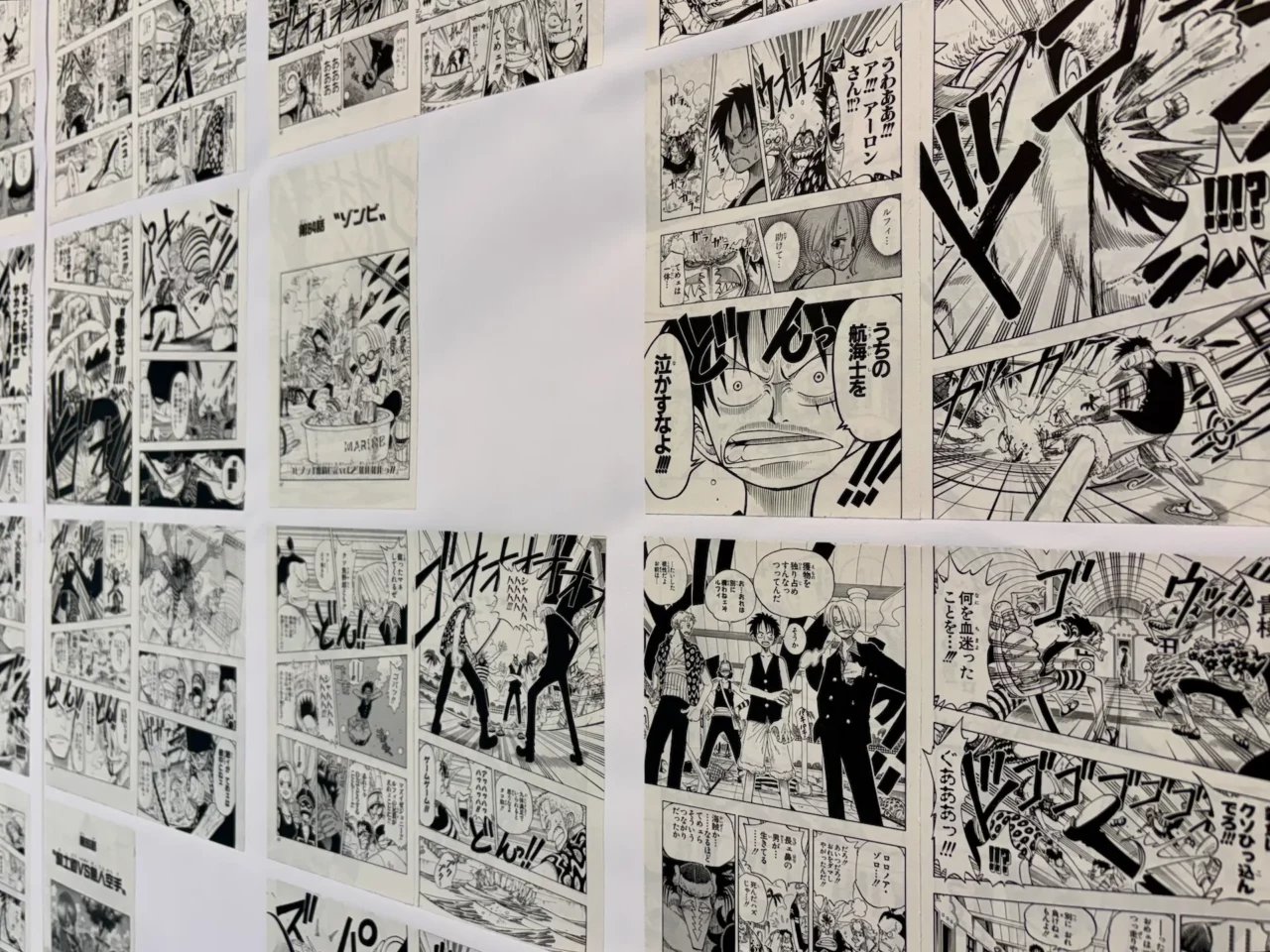

展覧会は、圧倒的な質量の「The Wall」で始まる。これは『ONE PIECE』のコミックス1〜109巻の全ページをもれなく壁に貼りめぐらせたもの。会場エントランスから始まり、中で大きくカーブして物販コーナー目前まで続く、⾼さ約3.6m、全長約140mに及ぶひと続きの絵巻物だ。

実はよく見るとこの「The Wall」、市販のコミックスを分解した「ガチのページ」を、一枚一枚貼り付けているのである。集英社が所持するアーカイブデータを並べて一気にプリントアウトすれば簡単なものを、設営スタッフが8人がかりで1ヶ月ほどかけて貼りあげたそうだ。解説に立った本展のキュレーターで「集英社マンガアートヘリテージ」プロデューサーでもある岡本正史曰く、「皆さんが持っているのと同じモノが貼ってあった方が面白いかなと思って……」とのこと。確かに、見慣れた紙の質感やインクの匂いは強烈にこの展示を自分ごとにする。『ONE PIECE』を全巻持っている人は、自宅にこんな宇宙を抱えているのだ。

INDEX

全力の印刷で、マンガをアートに

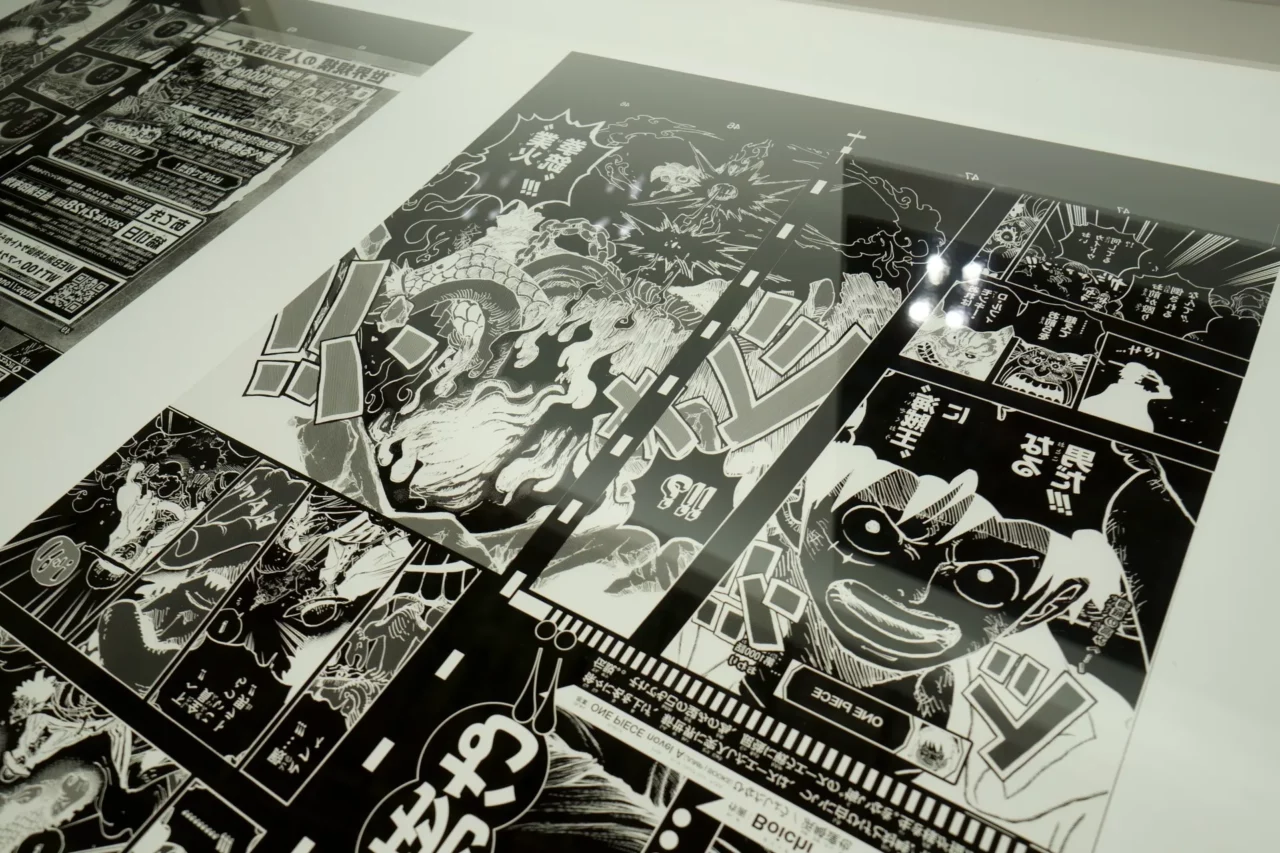

反対に、見慣れない印刷もある。本展を企画 / キュレーションする「集英社マンガアートヘリテージ」は、マンガというアートを未来に伝える集英社のプロジェクト。そのひとつとしてマンガ作品をアートとして次世代へ継承してゆくべく、高品質な素材&職人の印刷技術によって「マンガの版画」を制作し、販売するサイトやギャラリーを運営しているのだ。写真は、金属刷版を使った伝統的な活版印刷で刷られた特別な一枚。版をぎゅっと押し当てた跡の微かな凹凸が、印象的なシーンの説得力を何倍にも強化している。そもそも「印象的」の「印象」って、「押し付けて形・色をうつすこと」だった、とふと気づく。

ちなみに同プロジェクトの公式HPによれば、マンガの原画(B4)と浮世絵(美濃版)の大きさはほぼ一致するらしい。今更だが、マンガとアートの間にあると思い込んでいた境界線が、その一文ですっと見えなくなった感覚があった。

同様に、超高品質なカラー作品も多数展示されていて眼が愉しい。鮮やかな色彩は原画と勘違いしそうになるほどだ。

「The Wall」をたどりながら、会場の奥へと進んでいく。天井から吊り下げられているのは、コミックス100巻の表紙を刷り上げるための7色の版だ。通常のジャンプコミックスの表紙は基本の4色(シアン、 マゼンタ、 イエロー、 ブラック)+蛍光ピンクの5色で印刷されることが多いそうだが、記念すべき100巻の表紙を彩るためには、さらに蛍光ブルーと蛍光イエローを加えた7色で原画の色彩を再現したという。こうして見ると本当に多色刷りの浮世絵のように見えてくるから不思議だ。

INDEX

制作工程をさかのぼる宝箱

やがて、ゆるく「The Wall」に囲まれた楕円形の展示空間へ。全方向を『ONE PIECE』に囲まれる体験は圧巻である。1000話以上にわたって規則正しく繰り返されてきた週刊連載のリズムが可視化され、作家の途方もないルーティンが実感される。PLAY! のプロデューサーである草刈大介は「作中の効果音の「ドン!」がどれくらいの頻度で出てくるのか観てみるのも面白いと思います」と語っていたが、大小(強弱)織り交ぜながら数ページおきに必ず描かれる「ドン! ドン! ドドン!」を目で追っていくと、まるで音頭を聞いているような不思議な高揚を感じる。

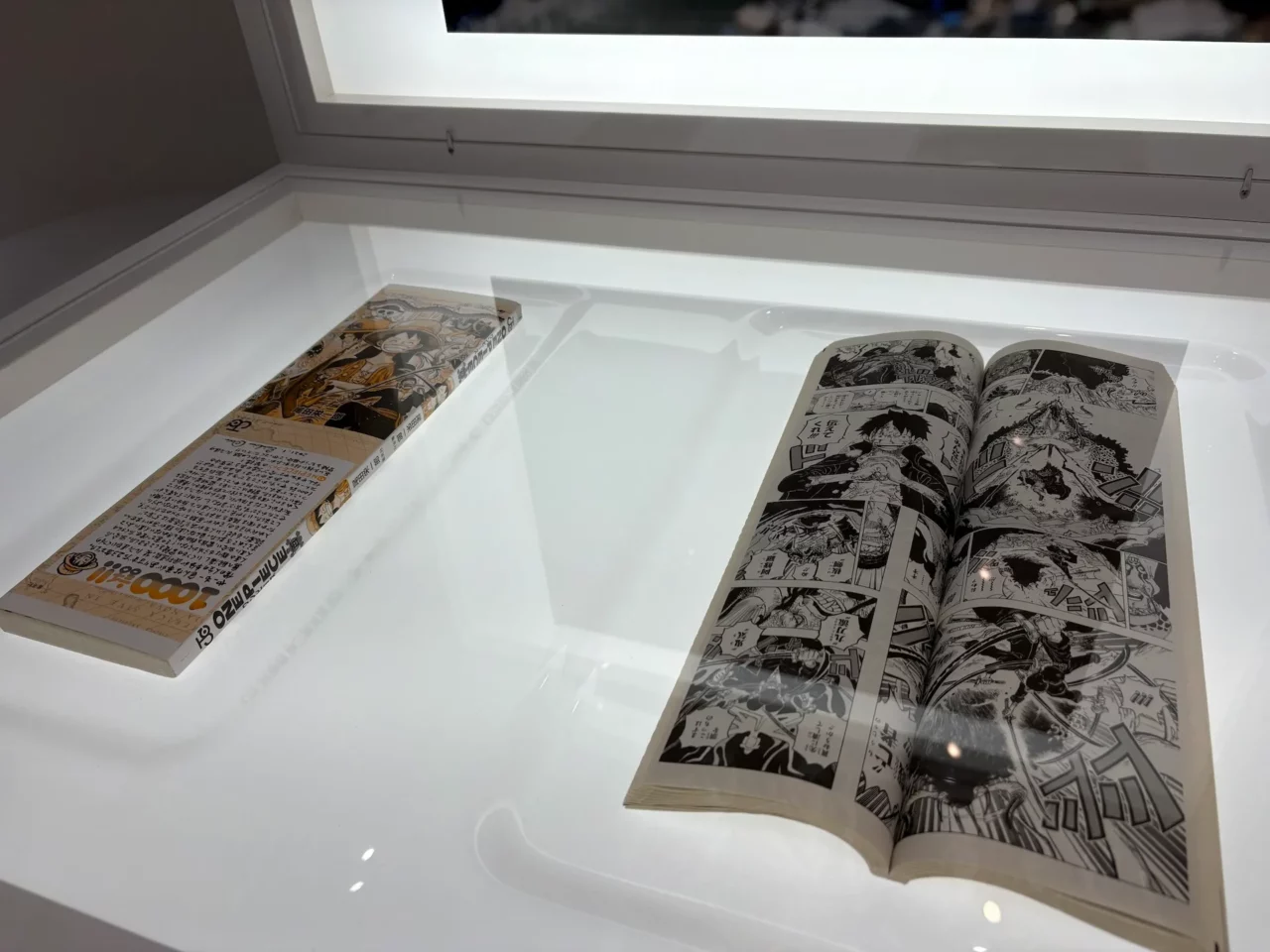

会場内の各所に設置された展示ケースは、宝箱をイメージした形のライトボックスになっている。展覧会の入り口から終盤にかけて、この宝箱の中はどんどん制作工程を遡っていく趣向だ。読者の手元に届くコミックスの状態から、裁断される前の2冊ひと組の状態(岡本曰く、ワンピースならぬ「ツーピース」)、とんでもなく細かい色の校正、『週刊少年ジャンプ』を作る活版輪転印刷のための樹脂版に、それを作成するための製版フィルム……。

具体的に知れば知るだけ面白いポイントだろうが、必ずしも、全てのプロセスを仕組みまで細かく理解する必要はないと思う。おそらく大切なのは、そこに存在する熱や密度を感じることである。

本展でフィーチャーされているのは節目である1000話・100巻だが、2021年の1000話掲載当時にとられていたこの印刷手法も2024年では新しい技術に代わられたものがあり、現在の『週刊少年ジャンプ』 では、展示のような黄色の樹脂版や製版フィルムは存在しなくなっているらしい。技術とはそういうものなのかもしれないが、この間まで主流だったものが、驚くほどスッと居なくなってしまう。そこを知り、記憶に留めておくのもこの展覧会の役割なのかもしれない。

INDEX

そして、全ての始まりである尾田栄一郎のデスクへ

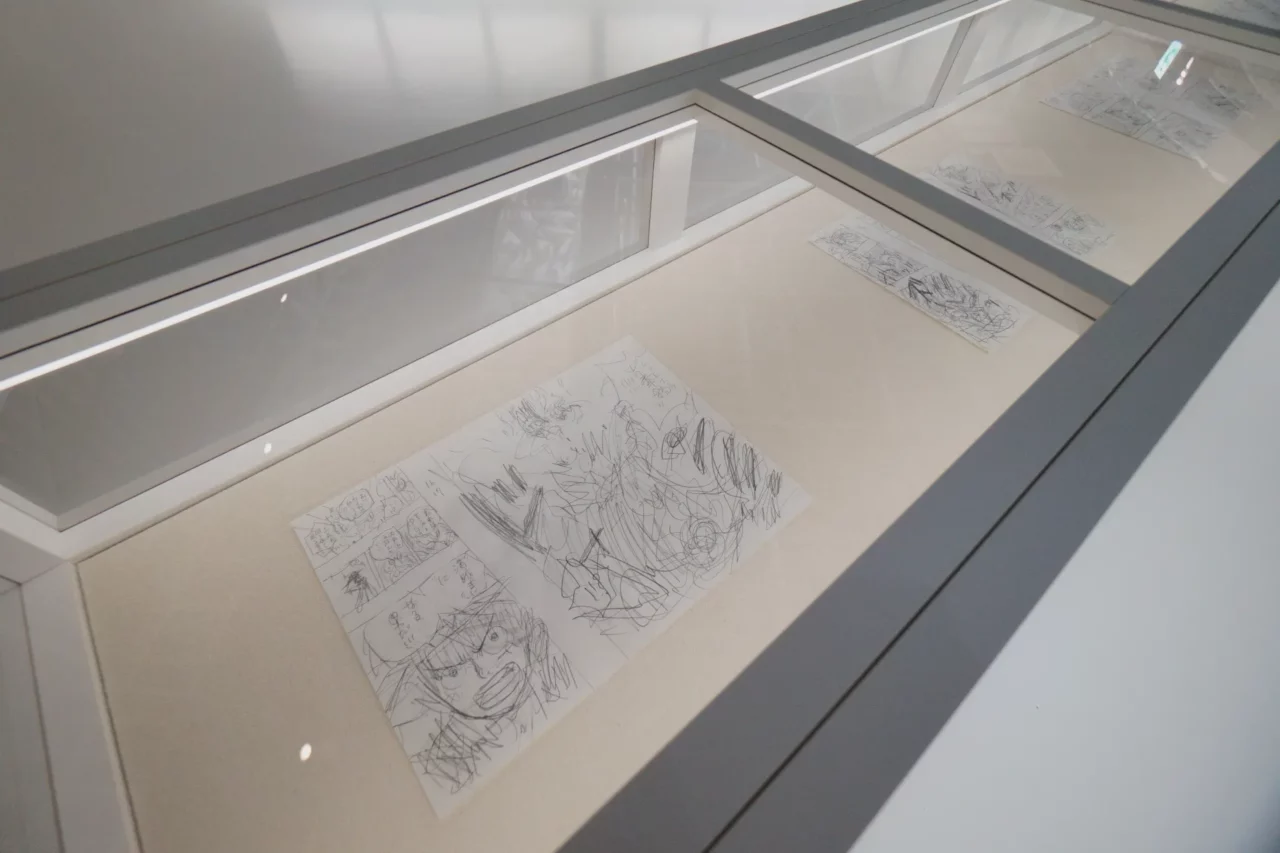

制作工程はいよいよ工場や出版社を出て、作家の手元にまで遡る。ここでは第1000話の原画、およびネームをじっくりと堪能することができる。やっぱり手書きの原稿はその向こうにいる描き手の人間を強く意識させる。この密度のものが毎週生み出されていると考えるだけで、鼻血が出そうである。

ネームと原画をじっくり見比べてみると、その間に細部の表現が変更された箇所を見つけることができて面白い。

最後の宝箱は、全ての始まりである作者・尾田栄一郎のデスクの写真と、愛用品と同じ「B」の鉛筆、真っ白な画用紙で締めくくられる。途方もない創造を「The Wall」でなぞりながらたどり着いたデスクは、とても静かで、どこか神聖さすら感じさせる。人間の想像力はこれだけのことができる、と語りかけられているようにも思えて、ただじっと見入ってしまう展示だった。

INDEX

空色の愛情表現

コミックスの巻末に読者コーナーがあるように、本展にも来場者による参加型コーナーがある。『ONE PIECE』で描かれている空と雲に囲まれた小部屋で、備え付けの紙にファンアートを描くことができるのだ。用紙はコミックスサイズ、画材は尾田栄一郎も使うカラーマーカーが用意されている。描いたファンアートは、隣にある黄金色の小部屋に「作品」として展示することができる。ここは会期の後半にいくに従って楽しみが増えそうなスポットである。

INDEX

印刷がエモい、とはこれ如何に

そして本展のフィナーレを飾るのは、印刷 / 製本工場の様子を8Kハイスピードカメラで捉えた映像インスタレーション「The factory」だ。『 週刊少年ジャンプ』 製作編と、ジャンプコミックス製作編と、15分ほどの映像が2種類上映される。印刷の様子を15分も? と最初は驚いたが、映像が始まってからはあっという間だった。社会科見学的な興味深さに加えて、編集がエモーショナルなのである。これまで観てきた『ONE PIECE』に関わる人たちの熱い想い。そして超高速で稼働する印刷機の様子は、読者の「見たい、読みたい」と求める情熱がそのまま反映されているように見えた。こうやって、追い風に帆を上げて作品は進んでいくのだろう。

また徹底的な接写を重ねる映像と鮮やかな対比をなすのが、各所に展示されている写真家の本城直季による空撮写真だ。被写体となっているのは、集英社や印刷工場などの関係各社の建物風景。都市をまるでミニチュアかのように撮る独特の作風は、この展覧会にぴったりだと感じた。いつだってミニチュアにするのは、大切なものだ。いつかは完結する物語、いつかは移り変わる技術と仕事を、小さく折りたたんで心の隅にずっと覚えておく。企画者のそんな願いが込められているようだった。