俳優人生28年目を迎えたオダギリジョー。近年は『ある船頭の話』(2019年)や『オリバーな犬、 (Gosh!!) このヤロウ』シリーズ(2021年~2022年)などで監督も手がけ、ドラマ『僕の手を売ります』(2023年)でもプロデューサーと主演を兼任。俳優という枠組みにとらわれず、クリエイティブを発揮して邦画界を牽引している。

そんなオダギリが主演 /共同プロデューサーを務めたのが、映画『夏の砂の上』だ。うだるような暑さが充満する夏の長崎を舞台に、幼い息子を亡くした喪失感から灰色の日々を送る小浦治と、彼の姪である優子との生活から立ち上がるジリジリとした心の機微を描く同作。1999年に読売文学賞戯曲・シナリオ賞を受賞した同名の戯曲を原作に、自身の劇団「玉田企画」でも上演した経験のある玉田真也がメガホンを取った。小浦治を演じたオダギリジョーを筆頭に、髙石あかり、松たか子、満島ひかり、森山直太朗ら、日本映画を代表する顔ぶれが集まった。

本作の脚本を読んだ段階でプロデューサーに名乗りを上げたというオダギリに、この作品に漂うという「あの頃の日本映画の空気」、そして俳優がプロデュースすることについて、じっくり語ってもらった。

INDEX

「作家性の強い監督が、映画を撮りにくい状況が10年以上続いている」

ー脚本を読んで映画『夏の砂の上』への参加を決められたそうですが、どういった点に魅力を感じたのでしょうか?

オダギリ:人物の捉え方ですね。ストーリーに行き着く前の、どういうふうに人物を描こうとしているのかが面白かったです。そういう細かいところも含めて、しっかりとした作家性を感じられた脚本でした。自分が多く関わり育ててもらった2000年代の日本映画に通じる空気感をまとっているように感じました。

ある程度の集客が見込める原作ものなど、リスクが少ないものにしかお金が集まらない現状にあって、こういう作品を作ろうとしている気骨ある人たちがまだ日本映画には残ってくれていることが嬉しかったんです。自分が関わることで少しでも出資の面でも、キャスティングやスタッフィングの面でも、役に立てるなら……という気持ちと、あの時代の日本映画が好きだった人たちに、この映画がちゃんと届くようにしたいという思いからプロデューサーを買って出ました。

1976年2月16日生まれ、岡山県津山市出身の俳優。今作の上映に際して「脚本を読んだ瞬間『これは良い作品になる!』と感じた僕は、すぐにプロデューサーを買って出ることにしました。俳優としては勿論、様々な面で役に立てれば、という思いからでした。松さんや満島さんを始め、信頼できるキャスト、最高のスタッフが共鳴してくれ、真夏の⻑崎にこの上ない土俵が用意されました。あくまで玉田監督の補佐的な立場を守りつつ、隠し味程度に自分の経験値を注ぎ込めたと思います。昨今の日本映画には珍しい『何か』を感じて頂ける作品になったと信じています」とコメントを寄せている。

ー2000年代の日本映画が持っていた空気感というのは、具体的に表すとどういうものですか?

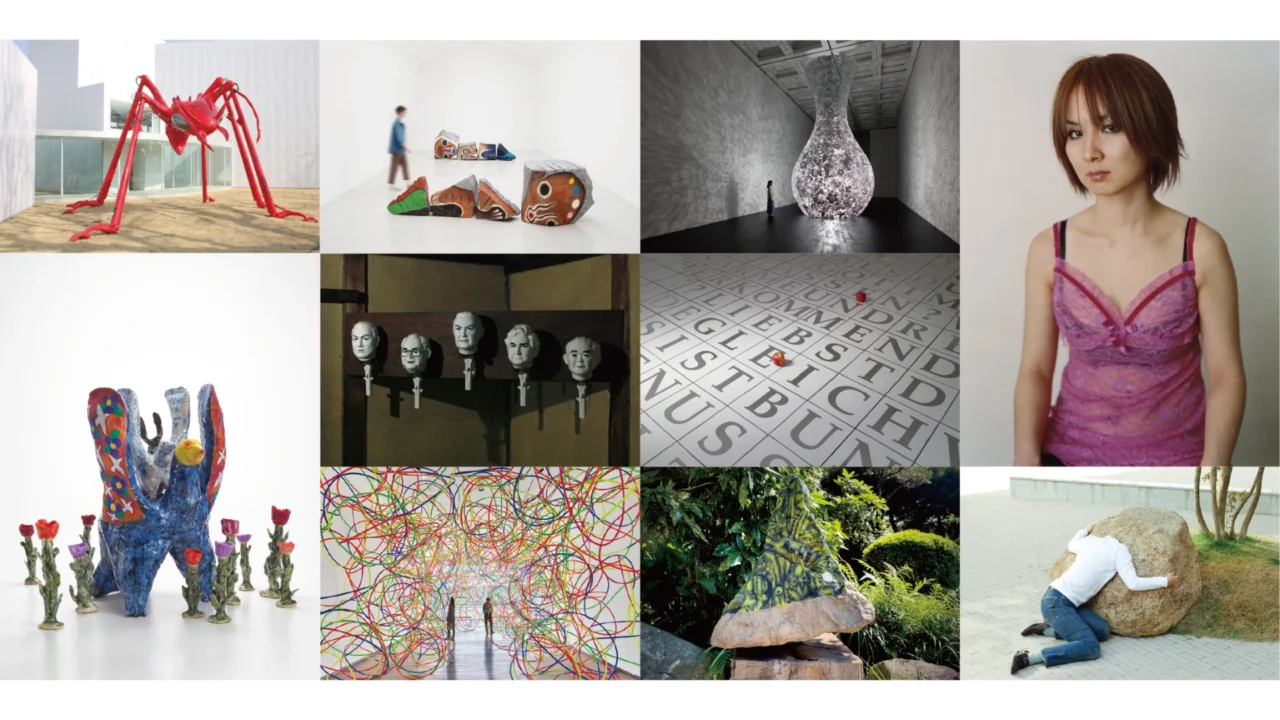

オダギリ:多様性と遊び心ですかね。あの頃は、本当に色々なタイプの映画が許されていたし、いろんな監督がいましたからね。鈴木清順監督がいて、青山(真治)監督も黒沢(清)監督も、本当に面白い作品を自由に作られていたように思いますし、海外の映画祭にも多くの日本映画が選ばれていました。しかしいつ頃からか、そうした多種多様な作品は姿を消し、作家性や芸術性、クリエイティビティを押し出す監督が、映画を撮りにくくなっている状況が10年以上続いていると思います。

ーおっしゃる通り、近年の映画は「バズること」が重視される傾向があると思います。しかし、この作品は一言では表現できない、SNSで消費されづらいところに面白さがあるのかなと。

オダギリ:自分がSNSを一切やらないので、そこの温度感は全くわからないんですよね。ただ、わかってくれてる人がこの映画を広げて行ってくれたら嬉しいです。僕がやるべきことはバスらせることじゃなくて、作品に真摯に向き合い、あるべき姿にちゃんと持ち上げていくことだと思っています。

INDEX

20年近く日本映画を共に生き抜いてきた世代が集結

ー撮影前に玉田監督と会話を重ねられたそうですが、どういったことでしたか?

オダギリ:同じ監督目線を持つものとして、撮り方というか作り方というか、どんな作品として着地させたいのか、この映画の方向性を聞き出すことが多かったですね。

好きな作品の話もよくしました。そこから、その人の感覚や好みがわかってくるじゃないですか。玉田さんがどういう作品を目指しているのかも想像しやすいし。玉田さんもさっき言ったような時代の日本映画が好きで、その雰囲気を狙っていた事もわかりました。僕はまさにそれを経験しているから「あの監督はこんな撮り方をするんですよ。あの現場ではこういう事を試していましたよ」などと、色々な作品の裏話をしながら「そうした挑戦をしてみても良いかもしれませんね」とアイデアを共有したりしていました。

今回のメインプロデューサーの甲斐(真樹)さんは、まさにその時代から何本もの作品を一緒に作ってきた方だったので、甲斐さんも交えて色んな思い出話もしましたね(笑)。

ーそうやって経験が継承されていくんですね。

オダギリ:撮影の月永(雄太)さんは僕と同い年で、2009年に撮った中編作品『さくらな人たち』のカメラマンでもあるんですよ。録音の山本(タカアキ)さんもその頃からの付き合いだし、25年近く日本映画を共に生き抜いてきた世代が集まってくれたんです。みんながみんな2000年代の映画界に育ててもらった仲間だったので、今回の現場はより玉田さんにそれぞれの経験を継承しやすい環境だったのかもしれないですね。だから余計にこの映画は、2000年代初めの空気感が色濃く閉じ込められた作品になったんだと思います。

INDEX

松たか子、満島ひかりが参加したくなるオファー

ー今回、出演だけじゃなくプロデューサーもやろうと決めたのはなぜでしょうか?

オダギリ:『オリバーな犬、 (Gosh!!) このヤロウ』や『ある船頭の話』のように、自分で脚本を書いて監督する作品で俳優の皆さんにオファーする時、意外と「こういう映画がやりたかったんだよね」と喜んでくれる事が多いんですよ。それはなぜかというと、先ほど話したように、なかなか挑戦的で刺激的な作品が作られるチャンスがなく、俳優陣もみんな、ある意味ストレスを感じているんですよ。守りに入った作品ばかりで、枠を飛び越える作品はなかなか実現できない。そんな時に、僕のメチャメチャな脚本のオファーが届くと、それに「いいね」と乗ってくれるんです。今回は、プロデューサーとして自分の名前を載せることで、お声がけしたみなさんに対して、いかに自分が本気であるか、そしてこの作品に責任と覚悟を持っているかという姿勢の現れになると思ったんです。

ーオダギリジョーの太鼓判が押してある作品ですよ、という。

オダギリ:大袈裟に言うとそうですね。それを信じて一つの安心材料にしてほしいという気持ちがありました。松(たか子)さんにしても満島(ひかり)さんにしても、何でも引き受けますというタイプの俳優じゃないですからね。ただ、そういった方々には「良い作品にしますので」と、こちらの熱意や本気を示せば必ず乗ってくれるはずだと思っていました。それが、自分がプロデューサーとして立ちたかった理由です。

ー以前『伊集院光&佐久間宣行の勝手にテレ東批評』に出演された際に、監督と俳優の兼任はしんどいということをおっしゃっていましたが、プロデューサーと主演を兼任した本作の現場はいかがでしたか?

オダギリ:すごく良かったですね。言い方は難しいですけど、監督はやっぱり全ての責任を負うじゃないですか。この作品が面白くないと言われたら、やっぱりそれは玉田さんが面白くないと言われてるのと同義になってしまう。監督はそのプレッシャーがつらいんですよね。一方で、そもそもプロデューサーは出資的な責任を全て背負う立場ですし、全体的なイメージやアウトプットを考えて、映画の届け方に全責任を持つ事になります。それぞれの立場で責任の重さは全然違うんです。現場のことで言うと、今回は共同プロデューサーとして、アイデアや意見を言うだけで、最終的なジャッジは監督に委ねていたので、芝居だけに集中できました。

ーしかし、出演するだけよりも深く作品に関わることになりますよね。

オダギリ:そうですね。もちろん色々なことに参加しやすくなります。シナハンやロケハンから参加する事は、俳優の立場だとなかなかあり得ない事ですし。ただ、玉田さんは脚本を書く力も十分にある方だし、映画に対して挑戦する思いも強いから、準備段階で自分が役に立てたのかは疑問なんです。脚本に関しては玉田さんの作家性を尊重していましたし、カット割に関しては「必要だったら僕も一緒に割るので、言ってくださいね」と伝えてたものの、相談されたのは数える程で。現場では、僕はどちらかというと俳優チームをまとめつつ、自分の芝居に集中していました。むしろ、自分が役に立てたのは編集とか音のミックスとか、ポストプロダクションの部分で色々なアイデアを渡せたかなと思いますね。

ー撮影後は監督と二人三脚だったと。

オダギリ:編集にはできるだけ立ち会いました。編集によって全く作品が変わりますからね。編集が持つ意味合いや広がり、現場であきらめざるを得なかったことをいかにカバーするか、みたいなことを話しながら、多くのアイデアを惜しむことなく出しました。