グータッチでつなぐ友達の輪! ラジオ番組『GRAND MARQUEE』のコーナー「FIST BUMP」は、東京で生きる、東京を楽しむ人たちがリレー形式で登場します。

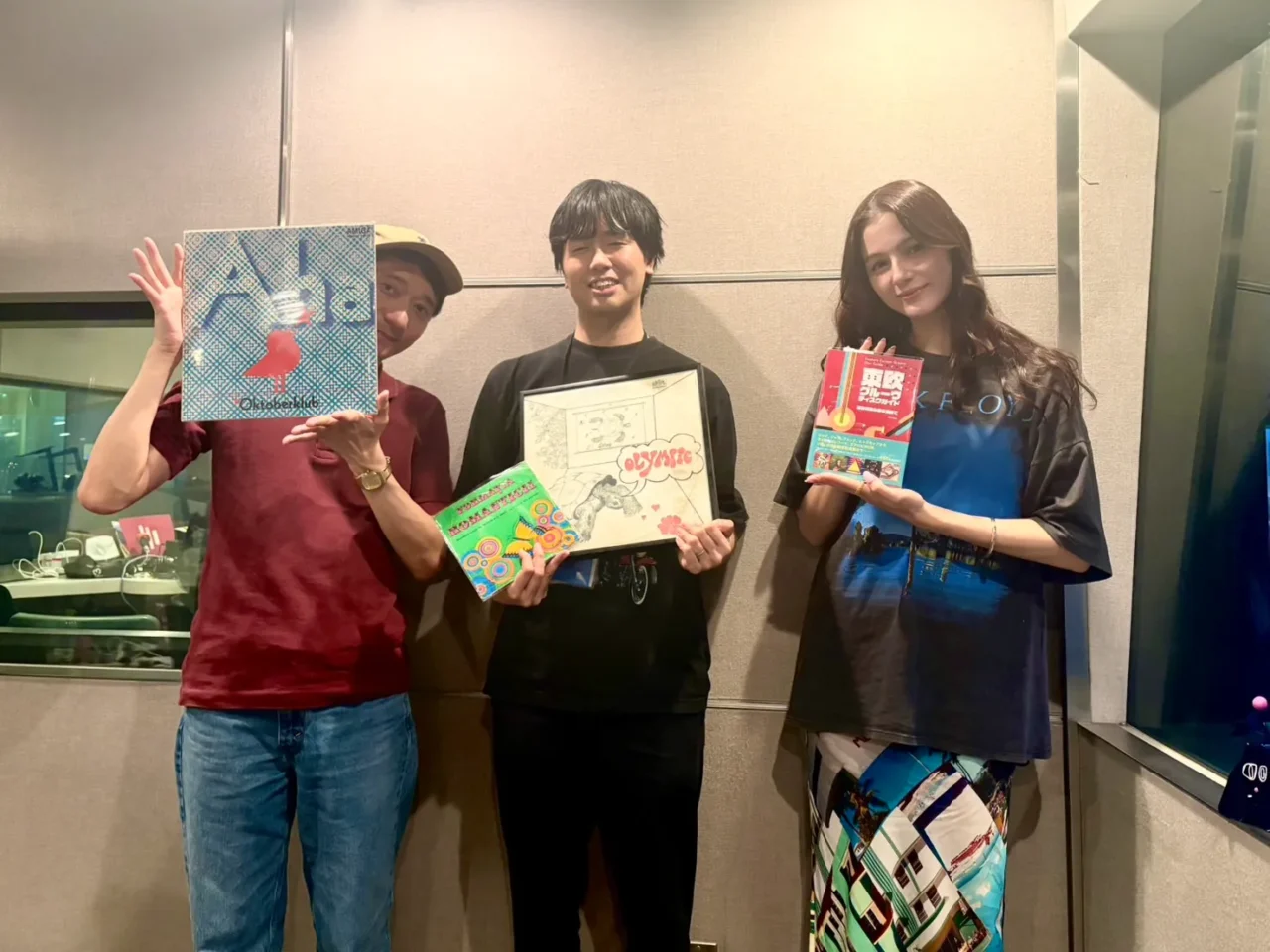

8月27日は、「新宿ディスクユニオン ロックレコード館」の店長・山中明さんからの紹介で、東ヨーロッパ音楽のスペシャリストのヨハネス市来さんが登場。東ヨーロッパの音楽にハマったきっかけのほか、情報の集め方や、アンバサダーを務めるチェコの音楽の魅力などについても伺いました。

INDEX

大学時代に学んだことをきっかけに、東ヨーロッパの音楽に興味を持ち始めた

Celeina(MC):市来さんは、1992年のベルリンの壁崩壊からちょうど3年後の1995年にご誕生。東ヨーロッパ地域で制作されたジャズ、ロック、テクノなどを研究し「東欧グルーヴ」をテーマにレコードを収集しながら、東欧専門のDJ、ライター、そしてチェコ親善アンバサダーとしても活動中です。さらに2023年には『東欧グルーヴ・ディスクガイド 〜革命前夜の音を求めて〜』を出版し、高円寺では東ヨーロッパのレコード専門店「Želva(ジェルバ)」を運営するなど、東ヨーロッパの音楽を日本に広めるという使命のもと、幅広く活動されております。

タカノ(MC):そもそも東ヨーロッパの音楽とはどういうものなのかというところからお聞きしたいです。

市来:チェコやポーランドなど、元々社会主義圏だった国は、冷戦時代はなかなか情報がなかったので、ロックとかジャズとかがないんじゃないかと言われていたんです。でも実は面白い音楽があるので、元東欧と呼ばれる国々のグルーヴィーな音楽を総称して「東欧グルーヴ」と呼んで広めています。

Celeina:興味を持ったきっかけは何かあったんですか?

市来:元々、音楽がすごく好きだったんです。大学生の時には、政治と音楽みたいなことに興味を持って研究していたんですが、当時はキューバやチリなどのラテン地域の社会主義の国に注目していました。やがて東ヨーロッパの方にも興味が出始めたんですが、なかなか情報がなく。社会人になってから、レコードを買う余裕ができたので、色々と買い進めていくうちに、「こんな良い音楽あったんだ」という感じで発見していきました。

タカノ:やはり特徴があるんですか?

市来:そうですね。昨日の山中さんの話でもあったと思うんですが、東ヨーロッパは国営レーベルが1つしかないんですよ。でも、アメリカがプロパガンダとして、短波ラジオを使って、ジャズとかロックを東ヨーロッパに伝えていて、それをみんなは秘密で聞いていたんです。それでジャズもロックも一緒くたに入ってきたので、ジャズとロックが融合した「ジャズロック」みたいな独自の音楽が生まれたりしました。

タカノ:当時の社会的な状況で、色々と制限のある中で進化していったということですもんね。面白いですね。

Celeina:市来さんがアンバサダーを務めるチェコの音楽の特徴を挙げるとしたら、どんな感じですか?

市来:チェコは元々アバンギャルドとかシュールレアリスムとかが盛んだった地域で、実験的な音楽シーンというのがあったんです。チェコでは「プラハの春」という民主化運動が起きたんですが、ソ連の侵攻でその運動が挫折してしまって、「正常化体制」というのが始まり、締め付けが厳しくなって、歌詞に検閲が入るようになったりしたんです。

歌詞って政治的メッセージを込めやすいじゃないですか。それもあって、ロックバンドは歌詞のあるロックをなかなか発表できなくなったんですが、代わりにインストゥルメンタルのロックを追求するようになったんです。そこでジャズシーンと接近して、独特のジャズロックシーンができました。ちょっとダークでアバンギャルドなジャズロックシーンがあるというのが、チェコの音楽の特徴ですね。

タカノ:めちゃめちゃ興味深いですね。

市来:そうなんです。政治と関わりながら色々と探り探りやっているというのが面白いですね。

INDEX

レコードの裏の情報をもとにディグっていく

Celeina:興味を持ってから、どうやってディグっていったんですか?

市来:日本でいうメルカリみたいなものがチェコにもあるので、それを使ったりしています。あとはFacebookのレコードコミュニティで海外のコレクターと仲良くなって、トレードしたり、レコードを買ったりみたいな感じで集めてきました。情報が全然ないので、レコードの裏にある情報を頑張って読んで、「この曲いいな」と思ったらそれに参加しているミュージシャンや作曲家をさらに調べたりもしてきました。そうやって長年かけてどんどん広げていって、ようやく本を書くぐらいまでには情報を集めたという感じです。

Celeina:今の時代、何でもインターネットで手に入ると思っているけど、実はこういった情報というのは本当に自分で手を動かして、探さないと見つからないものなんですね。

市来:そうですね。レコードの裏に書いてある情報は重要です。あとは、コレクターさんに「まだ荷物に余裕があったら、おすすめを送ってください」って頼んでレコメンドしてもらったものを聴いて、さらに発見していったりもしています。

タカノ:コレクターさんというのは、海外に住んでいる方ですよね。

Celeina:チェコの方ですか?

市来:チェコの方もいますし、スロバキアとかルーマニアとかの方も結構多いです。向こうからも、日本のレコードが求められていたりするんですよ。ヤクオフとかも見ている人が多いので、「これ代わりに落札してくれ」みたいに頼まれて、物々交換したりもしています。

INDEX

自国の言語で歌っているのがチェコの音楽の魅力の1つ

Celeina:面白い。さらに趣味が高じて、高円寺にお店もオープンされたということですが、どんなお店なんですか?

市来:チェコ語で「亀」という意味の「Želva」というお店をやっています。古着やレコードのほか、東欧の雑貨とかも扱っているんですが、たまに東ヨーロッパ限定のDJイベントをやったりもしております。

タカノ:店名の「Želva」は、チェコで最初のロックバンドの「OLYMPIC」とも関係があると聞いています。

市来:OLYMPICが最初にリリースした、チェコ語のロックの曲が「Želva」というんです。記念碑的なアルバムなので、それにあやかって「Želva」という店名にさせていただきました。

Celeina:ジャケットに亀のイラストが大きく描かれていますね。これは何年ぐらいにリリースされた曲なんですか?

市来:1960年代にリリースされました。チェコは、最初は西側のロックのカバーとか英語の曲とかをやっていたんですが、「プラハの春」の民主化運動と並行してだんだんロックシーンが成長していって、オリジナルのチェコ語のロックシーンも少しずつできていたんです。そのパイオニアみたいなバンドがOLYMPICですね。

タカノ:(実際に聴いてみて)1960年代のブリティッシュロックっぽさがありますね。

市来:先入観として、東欧の社会主義のロックは遅れていたんじゃないかと思う人も多いんですが、同時代にこういう曲が普通に演奏されていたということをまず皆に知ってもらいたいですね。

タカノ:チェコ語もあまり聞き慣れてないから面白いですね。

市来:響きが面白いですよね。東欧って、英語の歌詞の曲をあまり歌えなくて、逆に自国の言語で歌うという文化があったんですよ。同時代の英語圏ではない国も英語で歌うことが多いんですが、ちゃんと自国の言語で歌っているというのも、チェコの音楽の魅力の1つかなと思います。

Celeina:今日はチェコの音楽に出会えたのがとても嬉しいです。これから色々聴いてみたいと思います。さて「FIST BUMP」はグータッチで繋ぐ友達の輪ということで、お友達を紹介していただいているんですが、市来さんが紹介してくださるのはどんな方でしょうか?

市来:日本コロムビアでレコードのリイシューを手がける、プロデューサーの遠藤亮輔さんです。

Celeina:音楽繋がりですね、ありがとうございます。明日は日本コロムビアの遠藤亮輔さんに繋ぎたいと思います。

タカノ:そして最後に、「JUST ON THE RADIO」ということで、配信やサブスクでは聞けない曲を選曲していただいているんですが、市来さんが選曲してくださったのはどんな曲ですか?

市来:東ドイツの「Oktoberklub(オクトーバークラブ)」という、社会主義青年団体が出したレコードに収録されている曲なんですが、演奏に東ドイツ屈指のジャズロック系のミュージシャンが参加しているんです。実際この楽曲の中にも一部演説みたいなパートがあるんですが、それとジャズロックが融合した楽曲になっています。

Celeina:曲紹介をお願いします。

市来:東ドイツのOktoberklubが歌う”Ein neues Lied”という曲です。

Celeina:ありがとうございます。さあ「FIST BUMP」、今日は東ヨーロッパ音楽のスペシャリスト、ヨハネス市来さんをお迎えしました。ありがとうございました。

GRAND MARQUEE

J-WAVE (81.3FM) Mon-Thu 16:00 – 18:50

ナビゲーター:タカノシンヤ、Celeina Ann