サントリー美術館にて開催中の『没後120年 エミール・ガレ:憧憬のパリ』は、もうチェックしただろうか。ガラスの分野ではおそらく世界でいちばん有名な作家であり、陶器や家具でもその独自の世界観を展開した芸術家、エミール・ガレ。本展はその作品や資料110件を通じて、時代を駆け抜けた一人のアーティストによる創造の軌跡をたどるものだ。会期は残り半分を切った。鑑賞のポイントを交えてレポートする。

INDEX

故郷ナンシーと大都市パリ

エミール・ガレは、アールヌーヴォーの旗手のひとりとして知られる19世紀フランスの芸術家。特にガラス工芸の分野で国際的な成功を収め、動植物をモチーフにした有機的デザインの作品を多く残している。漠然と「うねうねしたデザインの花瓶の人」というイメージを抱いている人も多いのではないだろうか。

ガレはフランスとドイツの国境近くにある地方都市ナンシーに生まれ、生涯にわたりナンシーに拠点を置いていた。作品の製造ももちろんナンシーで行われた。優れた芸術家として、そして経営者として、名実ともにナンシーの名士だったガレ。けれど、芸術家エミール・ガレの構成要素として首都パリを欠かすことはできない。ガレは「ナンシーの芸術家」というより、「地元ナンシーと首都パリ、ふたつの故郷を持つ芸術家」だったと考えるべきだろう。ちなみにナンシーとパリの距離はおよそ300km。日本で置き換えると、東京と名古屋くらいの感覚だ。

本展は、そんなガレとパリとの関係にフォーカスする展覧会だ。ポイントは2点。1つは、『パリ万博』において、ガレはどのようにステップアップしていったのか。そしてもう1つが、地方都市ナンシーに拠点をおくガレは、売れるためにパリで何をしたのか、だ。展示は、全3章の本編で前者を、章の間に挟まれる「コラム」で後者を明らかにしていく構成となっている。

およそ11年おきに開催されていた『パリ万博』に、ガレは父親のアシスタントとして1回、その後自身が中心となって3回参加している。万博といえば国際的な大舞台。出展されるのはもちろん、各時期におけるガレ渾身の作品たちだ。ではそれぞれの万博で、ガレは一体どんな作品を出品してきたのだろうか。展示品の一部をピックアップしながら見ていこう。

INDEX

ガレ20代、父の背中越しに見た万博(1867年)

父親の手伝いで万博に参加していた頃、ガレ20代の作品、ゴブレット『ジャック・カロの人物画』だ。透明なガラス地に「エングレーヴィング」と呼ばれる当時広く行われていた彫りの技法で装飾を施し、さらに金彩で仕上げている。形状も伝統的なゴブレットの形を踏襲していて、まだまだガレの個性は影を潜めている、と言えるかもしれない。ちなみに中央の楽器を演奏する男はガレと同じナンシーの銅版画家、カロの絵をモチーフにしているという。早くもガレの地元愛を感じるポイントである。なおこの年の万博でガレの父は、クリスタルガラス、高級ガラス、ステンドグラス部門で選外佳作賞を受賞している。

INDEX

ガレ30代、1回目の万博(1878年)

11年後。ガレが家業を引き継いで経営者となった翌年の『パリ万博』では、こんな作品が。脚付杯『四季』は子ども用のお茶碗くらいの小さな作品だが、施された繊細な装飾に目を奪われる。縁の部分に黄道十二宮の名前が記されており、よく見るとその下に星座の姿が彫られている。正面が牡牛座、間に星のマークを挟んで、右隣に双子座……といった具合だ。側面に彫られているのは四季をモチーフにした女性像だという。

本展ではこの作品を含め、ありし日の『パリ万博』で展示されていた実物が数点展示されている。「同一モデル」ではなく、歴史を目撃してきたご本人の登場である。そう知った上で見ると、器の中に当時の観客たちのため息や賞賛をたたえているように思えて感慨深い。

とはいえ、この時点でのガレ作品にはそこまで大きな技法の変化が訪れているわけではない。ガレにとって1878年の万博で最も革新的だったもの、それはガラスの素地なのである。

『北斎漫画』に登場する鯉を絵付けした花器『鯉』(当時はジャポニスム全盛期!)を見てみよう。波打つ花瓶の凹凸が光を屈折させて、まるで鯉が水の中を泳いでいるようだ。なるほどガラスを扱うということは、光の透過・屈折をデザインすることなのかとしみじみ実感する。

ガラス地の部分に注目してみると、かすかに青みがかったガラスが使われているのがわかるだろうか。これはガレが1878年の万博で発表した新素材「月光色ガラス」というもの。月光色ガラスはヨーロッパ各地で模倣されるほどの大人気を博したという。この年の万博でガレは、ガラス部門銅賞を受賞している。

ところで、装飾の技法を分かりやすく紹介するパネル展示にも注目したい。多彩な装飾バリエーションは、作家や職人たちのたゆまぬ研鑽の表れだ。中には「パチネ」「マルケトリ」など、のちにガレが考案した技法もあるので、鑑賞のヒントとして目を通しておこう。

INDEX

ガレ40代、2回目の万博(1889年)

さらに11年後。ガレ2回目の参戦となる1889年の『パリ万博』は、結論から言うと大勝利であった。およそ300点も出展されたガレのガラス作品の中でも、注目は「黒色ガラス」である。ガレは大舞台にあわせて、それまであまり使われることのなかった黒色のガラスを活用した作品を発表したのだ(「月光色ガラス」のように「闇夜のガラス」といったネーミングをしても良かったのでは、などと思いもする)。黒色で生と死、悲しみなどを表現し、作品に抒情的な深みを与えたのである。この頃から、ガレの作品は明らかに物語性を増し、エモーショナルなものになっていく。

黒色ガラスを使った大作、花器『ジャンヌ・ダルク』では、凸状(陽刻)と凹状(陰刻)の彫り方を使い分け、光を当てるとジャンヌだけが光って見えるようになっている。まさに、戦場に差し込む一筋の光である。

ガレは自らの黒色ガラスの作品を「悲しみの花瓶」と呼んでいたという。花器『蜻蛉』を見ると、その言葉が特に腑に落ちる。力尽き、水面に落ちるトンボ。下のほうをよく見ると、水面に映る姿も繊細な凹凸で表現されている。トンボは迫り来る自分の姿を見つめながら死に向かってゆくのだ。前に立っていると自然と感情移入してしまいそうな、引力の強い作品だ。ちなみにトンボは昆虫好きのガレにとって特にお気に入りのモチーフで、この会場でも実に多くのトンボを見ることができる。ガレの作家性が大きく花開いたこの万博で彼は、ガラス部門グランプリのほか、陶器部門で金賞、家具部門でも銀賞を受賞するという大きな成果を挙げている。

INDEX

手書きのメモには性格がにじむ

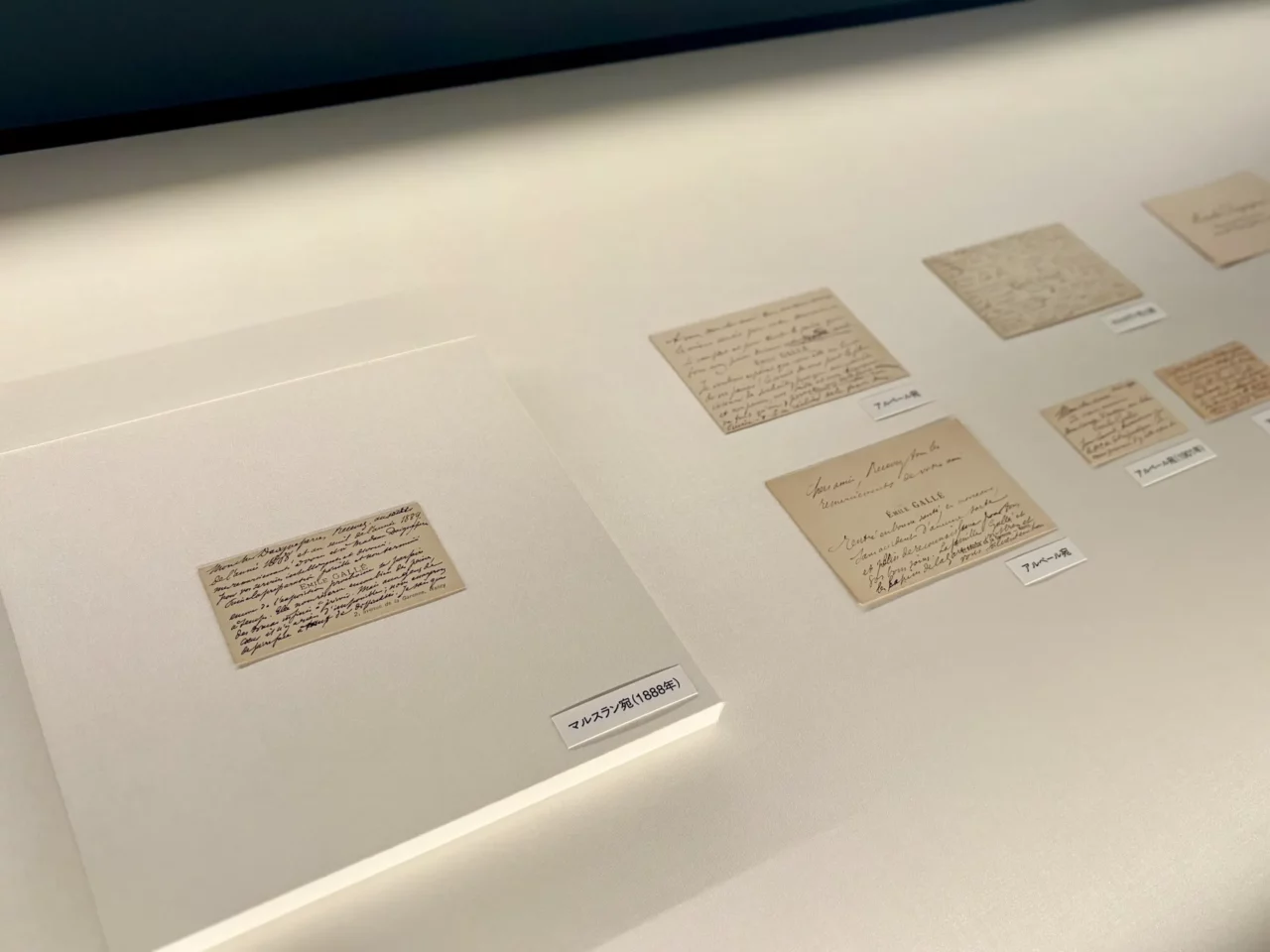

本展で見逃せない展示品のひとつが、コラム1で展示されているガレの自筆メッセージカードだ。こちらはサントリー美術館が近年収蔵した「デグペルス家伝来資料」の一部で、本展が初公開だという。デクペルス親子は、ナンシーに拠点をおくガレが、自身の作品のパリにおける販売を任せていた相棒的存在で、ガレのパリでの人気を支えた立役者である。カードには流麗な筆跡で、万博を前にした胸のうちなどが綴られている。

まず何より、小さい! カードはいずれも名刺サイズ……と思いきや、名刺そのものの余白にメッセージを書き付けている。小さな紙に小さな文字でちまちまと綴られた手紙から、ガレの人となりが想像できるようで可笑しい。一部のカードは日本語訳も読むことができるが、その内容がまた意外に弱気なのだ。「非常に大きな仕事を前にして力不足になることをとても恐れています」とか「今度は名誉の舞台で会いましょう!」など、万博を控え、抑えきれないプレッシャーと興奮が伝わってくる。ガレという人物をぐっと身近に感じ、共感できる瞬間だ。

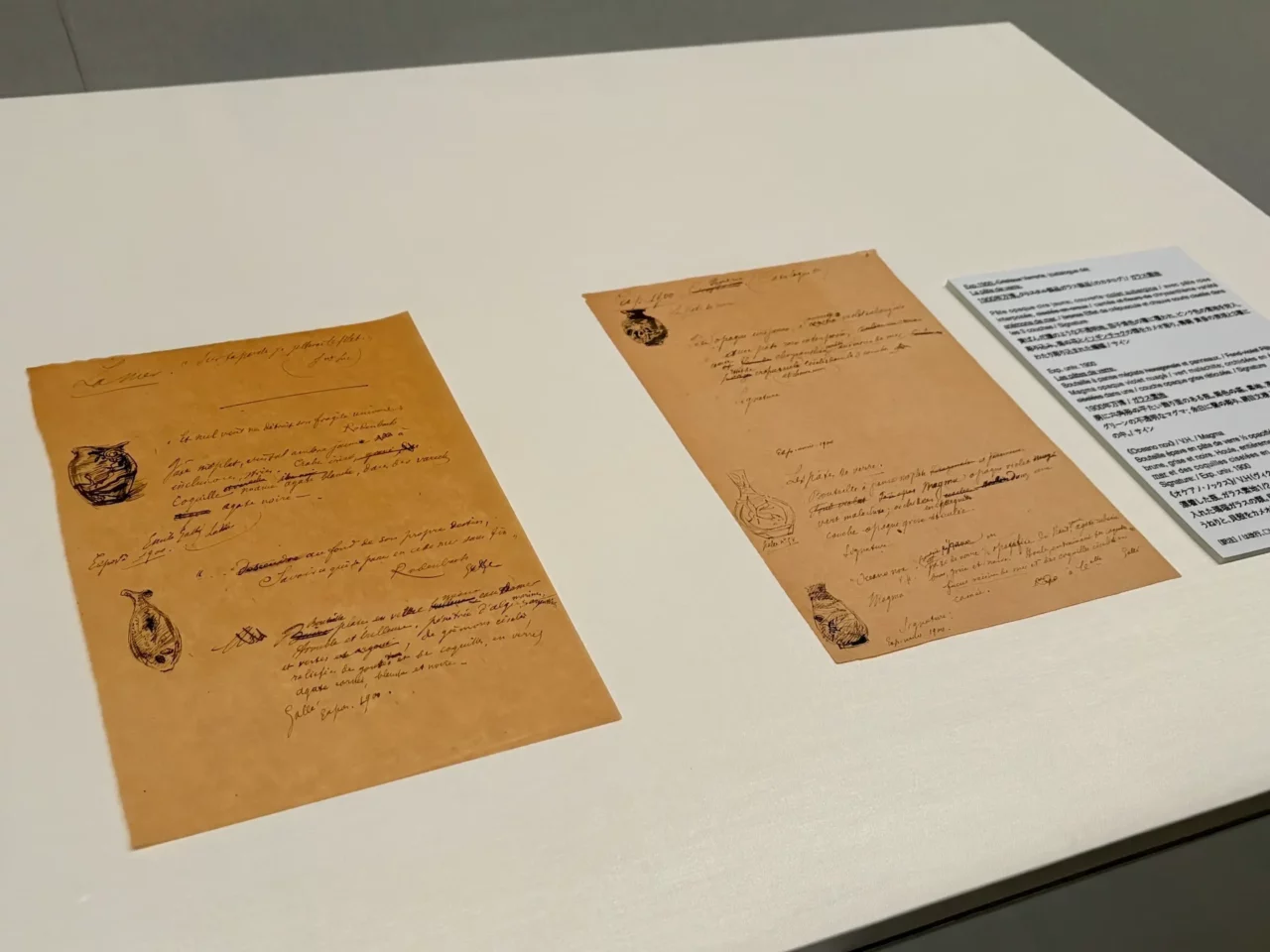

一方、こちらはガレによる作品づくりの手書きメモ(第3章で展示)。思ったよりイラストが小さめで文字の分量が多い。こういうネタ帳のようなメモは、作家の思考のプロセスを垣間見るようで面白い。このほか、万博での作品の受注控えなども見ることができるので、展示室内の紙モノにはぜひ注目してみてほしい。

INDEX

「もの言うガラス」の主張

もうひとつのコラムのコーナーでは、万博での成功を元に花開いた、ガレとパリ社交界との繋がりが紹介されている。人脈形成の上で非常に重要な役割を果たしたモンテスキウ伯爵との出会いも見逃せないが、作品として気になるのは、黒色ガラスを使った壺『ペリカンとドラゴン』だ。

モチーフを白と黒で彫り表し、光と闇、善と悪を対比させているのだが、作品のまわりをぐるっと一周して見てみると、実はドラゴンの方がペリカンよりだいぶ大きいことに気付く。真っ黒い羽が器を包み込むように広げられており、悪の強大さに対して善は少数派のようだ。本作と同一モデルを、ガレはウィリアム・オブライエン(アイルランドの民族運動指導者)夫妻に献呈しているという。これは本展で初めて知ったことだが、ガレにはとても社会的で、人道主義的な一面があったようだ。

万博と万博の間の1894年、「ドレフュス事件」という19世紀フランスの世論を二分する事件が起きた。現代日本の私たちにはなかなか想像しづらい事だが、あるユダヤ人将校がドイツのスパイであると投獄された事件について、冤罪なのか有罪なのか、当時多くのフランス国民は自分の意見を表明し、論戦を続けていた(のちに1906年に冤罪だと決着)。ガレはその際、早い時期からドレフュスを擁護し、軍部の陰謀による冤罪だと主張する立場をとった。1900年の『パリ万博』でも、アピールするような演出や、関連作品を何点か制作するなど、工芸家・経営者としてはだいぶ「攻め気味」の意思表示をしていたようだ。その姿勢はパリでは好意的に受け止められたものの、地元ナンシーでは反感を買い、ガレはナンシーを代表する芸術家でありながら、ナンシーでは「誰も人前では挨拶すらしてくれない」状態になってしまったという。奇しくも事件と同じ1894年に、ガレはナンシーに自社のワンストップの製造工場をオープンしており、それまで以上に地元に腰を据えた矢先のことだ。己の信念や正義感に従うガレの姿はたくましいけれど、かなり辛い状況だっただろうと想像できる。

第3章で展示されている聖杯『無花果』という作品には、そんなガレの人道的な想いが込められているように感じた。聖杯とは、キリスト教の聖餐式で使われる、人々のための犠牲となったキリストの血(としてのワイン)を飲むための杯のこと。杯の下部にはヴィクトル・ユゴーの詩文「人は皆同じ父親から生まれた息子なのだから。同じ眼からこぼれ落ちた涙なのだから」が刻まれている。つたい落ちるふたつの涙のような雫は、片方だけ赤く染まり、血のように見える。同じ眼からこぼれ落ちたものの、片方だけが血を流していると取れる。キリスト教世界では無花果の持つ意味が色々とあるため、作者の意図を断じることはできないものの、なぜ誰かが犠牲になったり、一方だけが傷つけられるのか? そんな問いかけが、悲しみや憤りとともに発せられているようだった。このように詩や文学の一説を作品に刻み込んで意味を響かせあうガレの作品を、ガレは「もの言うガラス」と呼んだという。

INDEX

ガレ50代、3回目の万博(1900年)

大成功を収めた前回の万博から、さらに11年たった1900年。史上最大規模で開催された「世紀のパリ万博」において、円熟期を迎えたガレの芸術はよりダイナミックに躍動している。

昼顔形花器『蛾』を見てみると、器に花の装飾を施すのではなく、もはや花器自体が花になっている。花びらに走る薄い筋まで繊細に表現されており、まさにガラスの花だ。実用できなくもないけれど、花を活けるよりもそれ自体を眺めていたくなる。素材や技法の研究によって表現の幅が格段に広がり、作品がもはや「美しく装飾された器」から、「芸術的な意志を持ったガラスのオブジェ」へと進化を果たしているのがわかる。

ガラスの別パーツをくっつける「溶着」という技法を使った、立体的な作品も面白い。手前はブドウ、奥はオタマジャクシをモチーフにした作品で、それぞれにテーマを補強するような詩の一説が刻まれている。30年前の、初万博の時の杯と見比べてみてほしい。自然観察に基づいた自由な発想と、それを実現させる技術、見る人に語りかけるような精神性。エミール・ガレがなぜガラスの分野でこんなに有名なのか、心から理解できた気がした。

1900年の出展作品は「これはどうなってるのだろう?」と思わされる見応えのあるものが多く、取り上げ始めるときりがないほどだ。来場時には、鑑賞時間をたっぷりと残した状態で第3章に挑むことをおすすめしたい。

ちなみにこの章では、ガレの家具作品も見ることができる。手前のチェストはその名も『森』。木々の枝のような枠組みの向こうに寄木細工で描かれた自然風景が広がる、没入感のある作品だ。アール・ヌーヴォー好きならうっとりしてしまうこと必至である。なお、この年の万博でガレは、ガラス部門グランプリ、家具部門グランプリを受賞している。