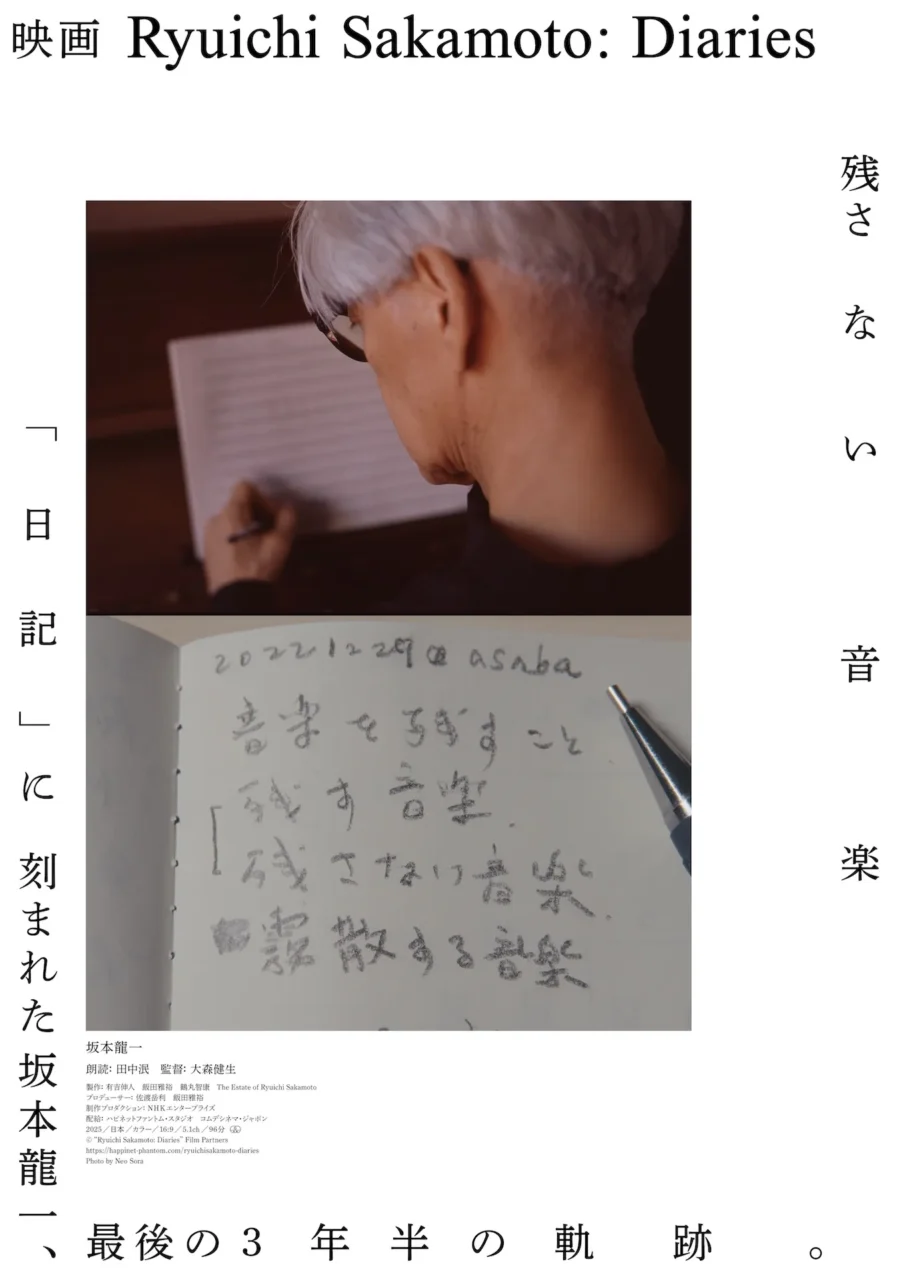

坂本龍一がこの世を去り、月は幾度も満ち、そして欠けた。その日記を通じて最晩年の3年半に迫った映画『Ryuichi Sakamoto: Diaries』が11月28日(金)に公開される。

本作は、坂本龍一の死からほぼ1年後に公開されて衝撃を呼んだNHKスペシャル『Last Days 坂本龍一 最期の日々』をベースにした映画作品。番組制作時にはディレクターとして携わり、本作では監督を務めたのは、現在、NHKの報道局に所属する大森健生だ。

「彼は、命の終わりとどう向き合い、何を残そうとしたのか」——この作品に添えられた惹句は極めてセンセーショナルだが、観客に肩透かしを喰らわすことはない。観た者は、きっと重く親密な手触りを感じるはずだ。映画『Ryuichi Sakamoto: Diaries』はいかにして作られたのか、大森健生監督に話を聞いた。

INDEX

1993年生まれ、東京都出身。2016年、NHK⼊局。報道局・社会番組部ディレクター。NHKスペシャルやクローズアップ現代を中⼼に、戦争・文化・芸術などをテーマとしたドキュメンタリーを制作。報道現場に携わる傍ら、記録性と詩性を重視した映像表現に取り組む。NHKスペシャル『Last Days 坂本龍一 最期の日々』(2024年)では、世界的な放送賞である『Rose d’Or賞』(アート部門最優秀賞)、『イタリア共和国大統領特別賞』、『イタリア賞(テレビ・パフォーミングアート部門)』、『国際エミー賞』アート番組部門最優秀賞、『ギャラクシー賞奨励賞』などを受賞。その他、NHKスペシャル『三島由紀夫 50年目の“青年論”』(2020年)などを手がける。映画『Ryuichi Sakamoto: Diaries』は初監督作であり、NHKエンタープライズ在籍時に制作された。

坂本龍一の生と晩年のプライベート映像、日記を「映画」たらしめるもの

─闘病と死、残されたご家族や友人たちと、センシティブな部分にも触れざるを得ない映画ですよね。

大森:はい。自分がこれまでのディレクター人生で培った経験もすべて使って、フラットに、誰かを傷つける可能性を極力排せるよう、制作に臨みました。坂本さんのご家族とは8か月かけて対話を重ねた上で、日記、写真、スマートフォンのメモといったプライベートな記録を提供していただきました。

─NHKスペシャルでは晩年の生活にフォーカスしていましたが、映画では「坂本龍一」という人の人生、音楽的キャリアも俯瞰する視点がさらに加わったように思いました。

大森:そうですね。何よりも「音楽」を残した人だという点に収斂されていくと思うので、映画では音楽家としての歩みも描きました。坂本さんの音楽的なルーツまで知りたいと思い、ご家族から昔の記録をお借りしました。『Nスペ』のときにはまだお借りしていなかった資料ですね。

─中学生時代、フランスの作曲家であるクロード・ドビュッシーにハマり、自分をドビュッシーの生まれ変わりだと思っていた時期がある──というのは坂本さんのファンの間では有名な逸話ですが、実際に当時の日記が出てきて驚きました。署名が「claude」になってるという。

大森:当時はまだ15歳ですからね。あの日記の中でもドビュッシーの“雲”という楽曲への分析的な言及があり、和声の流れについても論じているんですね。やはり、すごく早熟な方だったんだなと思います。

『Nスペ』では「雨」がモチーフとして登場しますが、映画ではさらに、坂本さんの未完の夢としての「雲」、生と死の境界を表す「月」といった要素も象徴的に登場します。

─大昔の日記がちゃんと残っているのがすごいですよね。

大森:ご家族の方々が「ちゃんと残さないといけない」と考えていたわけですよね。そういった記録を丁寧に保管するという、周囲の方々の几帳面さと情熱のおかげで完成した映画だと思っています。

INDEX

「最初で最後のコンサート映画」からの引用、選曲の意図

─“Merry Christmas, Mr. Lawrence”や“The Sheltering Sky”などの演奏シーン、それからアルバム『12』の曲も映画に登場しますが、これはどういった基準で選曲されましたか?

大森:前提として、自分が意識的に選曲したというよりは日記の時系列に沿って、そのときに演奏した、あるいは作った曲を選んでいます。『12』は曲名がそのまま作った日の日付けになっているので、作中の時間に合わせて、自ずと曲は決まりました。

『Ryuichi Sakamoto | Opus』の20曲の中から“The Sheltering Sky”を選んだ理由としては、映画の原作者であるポール・ボウルズの詩(※)も象徴的ですし、演奏の最後のほうに、ぐーっとカメラが回っていくようなカメラワークなど映像としても素晴らしいと感じたからですね。曲自体も、坂本さんが残したものの、ひとつの頂点なのではないかと思います。

※筆者註:「人は自分の死を予知できず、人生を尽きぬ泉だと思う、だがすべて物事は数回起こるか起こらないか。(中略)あと何回、満月をながめるか、せいぜい20回。だが人は無限の機会があると思う」というポール・ボウルズの詩の一節のこと。ベルナルド・ベルトルッチ監督映画『シェルタリング・スカイ』(1990年)の作中で語られる言葉であり、坂本は2017年作『async』収録の“fullmoon”の朗読で引用する他、晩年の自伝のタイトルを『ぼくはあと何回、満月を見るだろう』とした。『Diaries』の冒頭でもこのフレーズが引用されている。

大森:“The Sheltering Sky”の演奏は、尺としてはやや長いし、もっと静かな“aqua”や、より有名な“The Last Emperor”のほうがいいんじゃないかという声もあり、スタッフのあいだで議論はありました。

最終的に“The Sheltering Sky”でいくことで、ご遺族も納得されましたし、必然性のある選曲になったかなと思います。私も“The Sheltering Sky”が一番いいと思っていましたし、そういった点では自分の意志も反映されているかもしれません。

INDEX

朗読を通じて立ち上がる、坂本龍一と田中泯の共鳴関係

─日記を朗読する田中泯さんとは、どのようなやりとりがありましたか。

大森:泯さんとは最初は食事に行きました。泯さんは農業もされているので「深谷ねぎはこうで、九条ねぎはこう」というふうに、野菜のお話をいろいろ話してくださいました。打ち合わせというよりは、水が合うかどうかのセッションのようでした。

ナレーション収録の現場では、立って読むか座って読むか、読むテンポ感、マイクとの距離感といったさまざまな点を、すごく丁寧に確認されていました。座って読んでいて「何かしっくりこない」という場面があり、立って読むと、こう、中心に筋の通った、グッとくる声になったり。

大森:泯さんと私は50歳近く年が離れていますが、それでも「何かしっくりこない」と感じたときは、きちんと伝えました。そういうときは泯さん自身も、他のスタッフも「きてない」のがわかるし、逆に「くる」ときは満場一致で「これだ!」という空気になる。そういう一体感のもとで収録が進んでいくのは、非常に貴重な体験でした。

─制作中、泯さんが個人的に、坂本さんについて語る場面はありましたか?

大森:打ち合わせの中で「素晴らしい日記ですね」ということはおっしゃっていましたね。泯さんから伺った話ですが、生前の坂本さんとの会話では、全然、世間話はせず、「人類とは」「戦争とは」といったスケールの大きな話題が多かったそうです。ストレートで、寄り道のない会話といった感じでしょうか。互いに、生き方や人柄で共鳴する部分はあったんじゃないかと思います。

INDEX

日記に綴られた戦争と日常。本作が垣間見せる坂本龍一という芸術家の姿

─坂本さんは、2000年代以降、環境問題や国際政治について積極的に発言し、実際にアクションも取っていました。そういったアクティビストとしての坂本龍一を、映画の中でどの程度描くか、バランスに悩みませんでしたか?

大森:映画の中で、社会問題をどの程度描くかという点については、そのことについて恣意的にならないよう、日記の記述が残っていれば映画に出す、残っていなければ出さない、という基準で制作を進めました。

また坂本さんは「アクティビスト」というより、「アンガージュマン(engagement)」という言葉のほうがしっくりくる気がします。アンガージュマンというのは、フランスの哲学者・サルトルが提唱した社会参加についての概念です。それは、単に政治に関心を持つことではなく、「自らの行動が社会にどのような影響を与えるかを自覚し、積極的に関与していく姿勢」を意味するものです。

坂本さんは芸術家として社会問題に関わり、あるいは能動的に巻き込まれていった。自らの表現を通じて社会に働きかけ、行動し続けた。この社会に生きているなら、社会に関わらざるを得ないから、それは自然なことだ、と。

─ウクライナ侵攻がはじまった日の日記の記述と、実際の市街戦の映像が重なるシーンがありますよね。個人の人生も、世界史の上に成り立っているというのがよくわかる演出だと思いましたが。

大森:ウクライナの映像も、映画で使うには権利的にかなり難しかったのですが、坂本さんの日記に書いてあるなら、入れる必要がある。それは東北の津波の映像もそうで、被災者の方と話し合った上で、収録することに踏み切りました。どちらもショッキングな映像なので、映画の冒頭で注意のアナウンスは入れています。

─日記にはシリアスな話題だけではなく、みかんやケーキなど、闘病中のちょっとした食事の話も度々出てきますよね。「納豆、キムチ、どら焼き、お茶、これだけでいい」とか。

大森:ピュアというか、人としての自然な部分ですよね。やはり残された時間のことを考えると、何気ない食べものもすごく美しく見えたのかもしれません。もっとも、死を見据えた坂本さんが語っている言葉が若年の自分が本当に理解できるのは、もう少し先になるのかな、とも思います。自分の年齢では、まだちょっとリアルにはわからない部分もありますね。

INDEX

坂本龍一が晩年に考え続けた「時間」と人生

─「時間に追い立てられる時間と、そうでない時間」という日記の記述があります。田中泯さんも出演された『TIME』(※)のように、晩年の坂本さんにとって、時間というのはひとつの大きなテーマだったように思います。大森さんはこれについてどう思われますか?

大森:やっぱり向き合わざるを得なかったテーマというか、ストレートに「時間って一体なんなんだろう?」ということを知りたかったんじゃないですかね。

※筆者註:坂本龍一と高谷史郎(ダムタイプ)による舞台作品。「時間」をテーマに、坂本の一周忌である2024年3月に日本初演。夏目漱石の『夢十夜』が朗読で引用されている

大森:「追われる時間~」は吉田健一さんの『時間』(1976年初版)という本から引いてるのと、あとカルロ・ロヴェッリ『時間は存在しない』(2019年)なども読んでいらっしゃったようですね。

それと、「夏目漱石は49歳、森鴎外も61歳で亡くなって、70歳の自分はもう余生で、この時間をどう過ごすか」というようなことは、晩年のインタビューなどでも繰り返しおっしゃられています。時間、それも一直線(リニア)に進む時間ではなく、ノンリニアな時間といったものが、最後に興味のあったテーマのひとつなんだと思います。

『Ryuichi Sakamoto: Diaries』より / © “Ryuichi Sakamoto: Diaries” Film Partners

─日記の中で、何度か、これまでの人生を悔いる述懐が出てきますが、坂本さんは何を「後悔」していたんだと監督は思いますか。

大森:うーん、何なんでしょうね。承認とか、名声とかそういうものではないと思うんですけど……やっぱり、常に満足しない方だったんじゃないかと思います。満足したらもう、作品も作らないと思いますし、常にそういう「渇き」があったのかもしれないと感じます。これはあくまで私の推測で、本人が聞いたら「何言ってんだよ」と言われるかもしれませんが。

─音声のみの出演ですが、細野晴臣さんが「YMOにしても、音楽的にやれることはまだまだあるのに」と、かつてのメンバーの死を嘆くシーンも印象的でした。

大森:やはり、生きている限り音楽は作り続けていたでしょうからね。

『Ryuichi Sakamoto: Diaries』より / © “Ryuichi Sakamoto: Diaries” Film Partners

INDEX

「次の世代に残したい」——坂本龍一を支え続けた遺族の決断が映画につながった

─映画の最後のシーン、手元のアップとともに、日記の記述でもナレーションでもない、あるテロップが入りますよね。あれは監督の「解釈」でしょうか?

大森:あれは私の言葉ではなく……あの映像を提供していただいた、つまりあの場に立ち会ったご家族の方々が、そのようにおっしゃられていたので、その言葉を添えたんですね。坂本龍一という、音楽の化身のような人物の「最期の3年半」を最良の形で残すとなると、映画としてもあの終わり方になると思います。

─映画全体の話ですが、微妙なバランスの上で成り立っている、かなりの大仕事ですよね。

大森:なかなか大変でした。たくさんの資料やメールを前に、本当に完成させられるだろうかと不安になるときもありました。

監督として、最終的にはいろんな作業と編集することになりましたが、坂本さんのご家族はもちろん、ご友人や晩年を支えた医師の先生方、そしてNHKスペシャルの制作のチーム、いろんな方々が関わった映画ですね。それでも最終的には、亡くなる瞬間まで一緒にいた、ご家族の方にしかわからない領域というのもあると思います。

─その中で、大森さんが監督として、この映画を完成させたモチベーションというか動機はどこにありましたか?

大森:それは縁というか、たまたますごいものを目撃してしまったというか、使命感と言ってしまうとちょっとカッコつけていますが……やはり遺された記録の持つパワーに感化されたと思います。偶然の巡り合わせで受け取ったのが、たまたま自分だったのかなと。そういっためぐり合わせというか、環境に感謝したいですね。

『Ryuichi Sakamoto: Diaries』

2025年11⽉28⽇(⾦)TOHOシネマズシャンテほか全国公開

坂本⿓⼀

朗読:⽥中泯

監督:⼤森健⽣

製作:有吉伸⼈ 飯⽥雅裕 鶴丸智康 The Estate of Ryuichi Sakamoto

プロデューサー:佐渡岳利 飯⽥雅裕

制作プロダクション:NHKエンタープライズ

配給:ハピネットファントム・スタジオ コムデシネマ・ジャポン

© “Ryuichi Sakamoto: Diaries” Film Partners