曽我部恵一の創作意欲は一向に衰える気配を見せない。

2025年だけでもサニーデイ・サービスの新作『サニービート』、ソロでは全32曲を収めたアルバム『パイナップル・ロック』だけでなく、『永い夜 (2024 Version) CRZKNY Remix』、『オーロラEP』、『Summer Song』といった作品を続々とリリース。10月には1995年に発表されたサニーデイ・サービスの名作『若者たち』が復刻され、その瑞々しい歌の世界に再び注目が集まっている。

過去33年間の活動で発表された楽曲は実に700曲以上。未発表曲も含めると、その曲数は膨大なものとなるだろう。

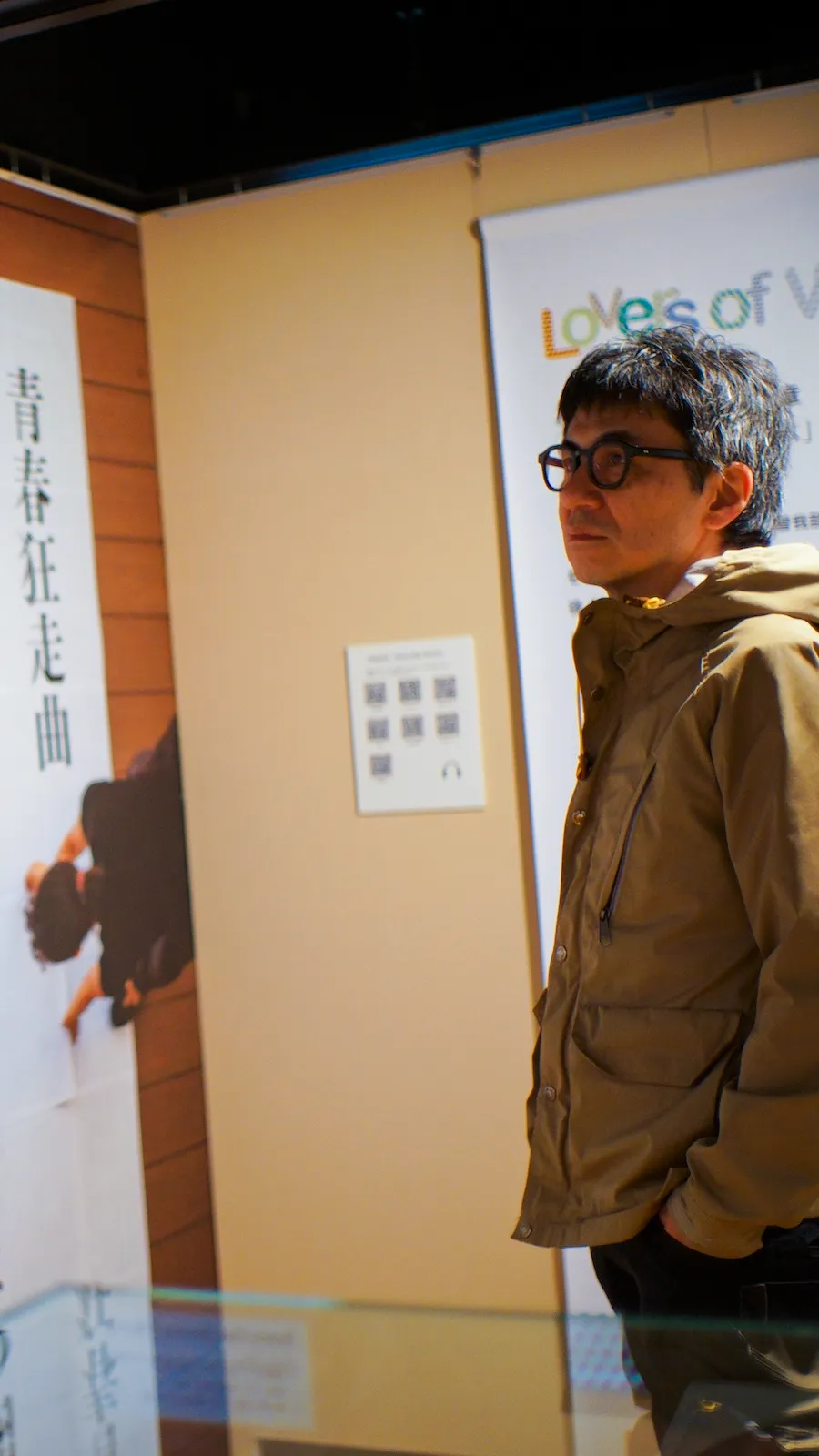

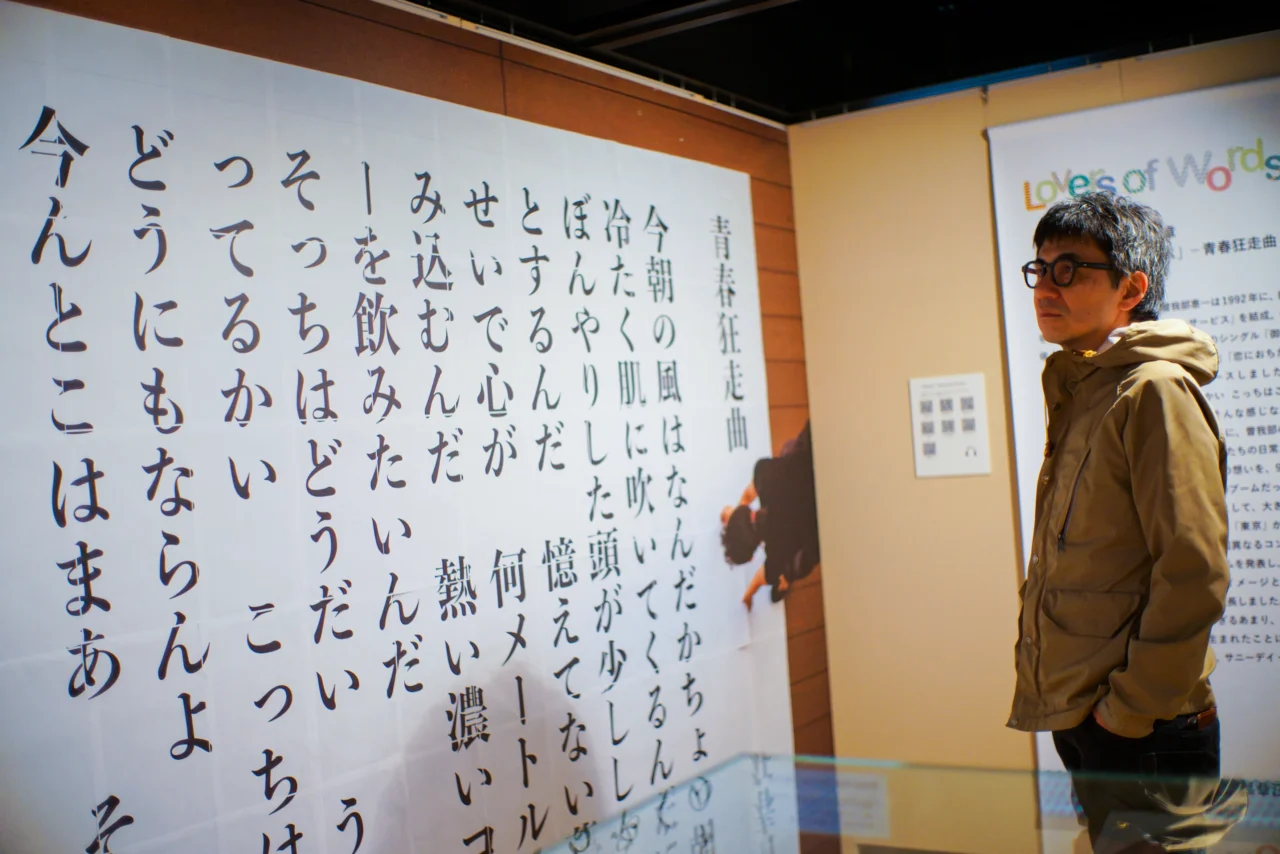

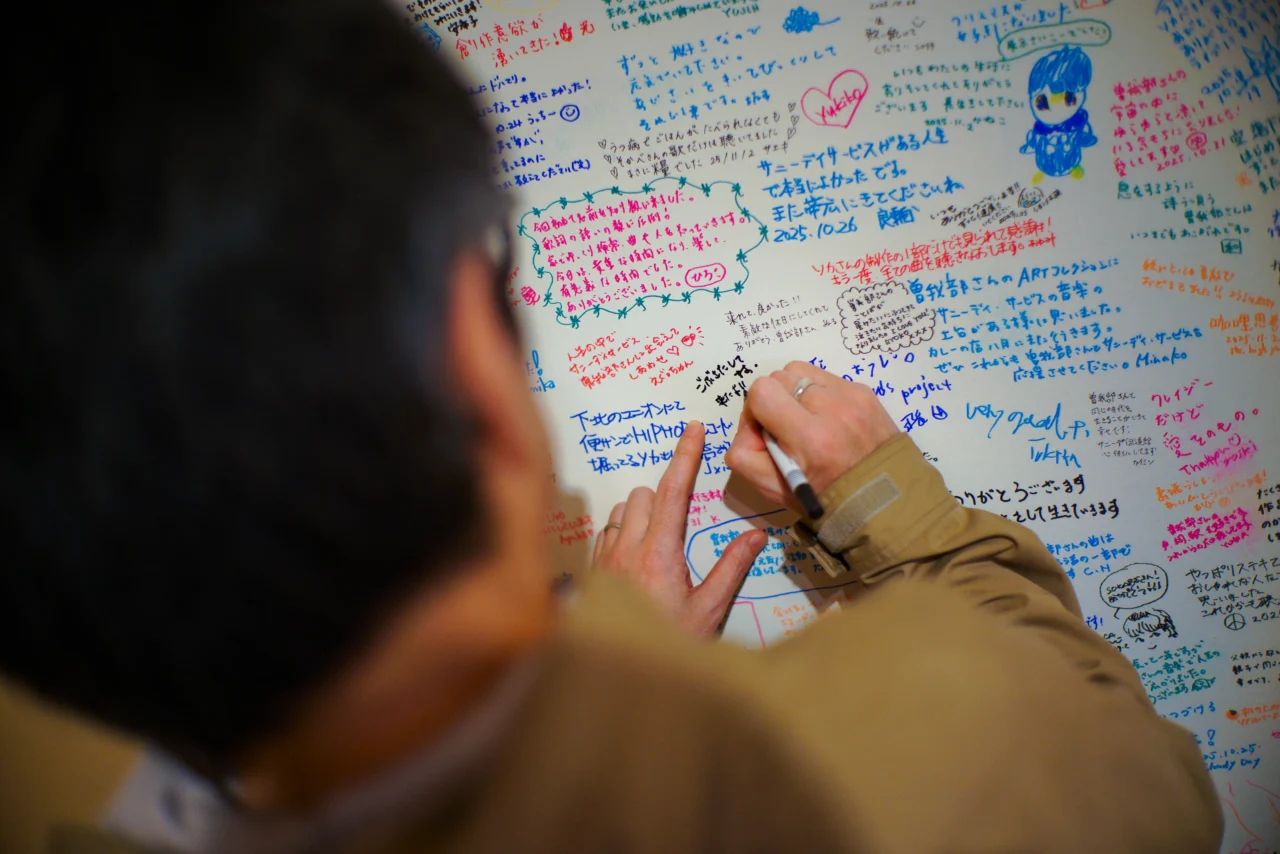

町田市民文学館ことばらんどで12月21日(日)まで開催されている『サニーデイ・サービス 曽我部恵一展 Lovers of words』は、曽我部恵一がこれまで綴ってきた「ことば」に着目した展覧会だ。本展のイントロダクションにおいて曽我部自身が「僕の場合、曲うんぬんよりも、言葉が良ければOKなんですよ」と語っているように、曽我部恵一の表現の軸には常に言葉があった。

そんな本展を作家の桜井鈴茂が体感し、詩人としての曽我部恵一の魅力を語ってもらった。過去には桜井の作家デビュー作『アレルヤ』の帯文を曽我部が執筆したほか、曽我部のソロ曲“Yeah Yeah”(2020年)の作詞を桜井が手がけるなど、その交流は公私に渡る。

曽我部恵一の表現の根幹に迫る前例のない展覧会を入り口に、規格外の詩人による言葉の宇宙に足を踏み入れてみよう。

INDEX

1968年生まれ、北海道出身。明治学院大学社会学部卒業。同志社大学大学院商学研究科中退。バイク便ライダー、カフェ店員、郵便配達員、スナックのボーイ、小料理屋店長、水道検針員など、さまざまな職を経たのちに、『アレルヤ』(朝日新聞社:2002年、双葉文庫:2010年)で『第13回朝日新人文学賞』を受賞。現在は文筆業の傍ら、学芸大学駅から徒歩5分ほどの場所にある飲食店「Low Alcoholic Cafe MARUKU」を営む。

曽我部恵一の創作のスピード感、すべてを曝け出す強さ

―桜井さんが初めて曽我部さんと出会ったのはいつごろでしたか。

桜井:1998年の12月、京都のバーでたまたま隣り合って飲んだことがあるんですよ。僕はそのころ小料理屋の雇われ店長をやってて、仕事終わりに友人と飲んでたんですけど、そこに曽我部くんがやってきたんです。声をかけて話してみたら妙に盛り上がってね。そして、翌日の神戸チキンジョージでのサニーデイのライブに招いてくれました。それが最初の出会いです。

―桜井さんの作家デビュー作『アレルヤ』(2002年)の帯文を曽我部さんが書かれていますよね。

桜井:そうですね。京都で会ってから3年ぐらいブランクがあるんですけど、僕がその間に小説を書くことになって。『朝日新人文学賞』をもらって、その単行本化が決まったとき、帯文を曽我部くんに書いてもらおうと思ったんです。

当時、曽我部くんは三宿のクラブ「Web」で月1回DJをやっていたので、会いに行ったんですよ。忘れてるかもと思ったんだけど、会うなり「おー、久しぶり!」と言ってくれて。そこから交流が本格的に始まりました。

―桜井さんご自身、曽我部さんからどのような影響や刺激を受けてきたのでしょうか。

桜井:やっぱり創作に向かう姿勢ですよね。自分が見ている世界や社会の様子、自分が体験したものなどすべてを作品に昇華していくその姿勢に一番影響を受けたかもしれない。

「あれ、よかったよね」なんて話をしていたら、それが次のアルバムのフレーズになっていたりね。2002年ぐらいからはよく一緒に飲むようになったんですけど、飲みの場でも「曽我部くんは本当にアーティストとして生きてるんだ」という感じがしました。

―曽我部さんは音楽や映画から受けた影響を作品に反映するスピードがすごく早い印象があります。

桜井:確かにそのスピードは早いかもしれない。僕は遅いんです。ダイアリー的には作品を書いていないので、ゆっくり煮詰めて精製してからじゃないと反映できない。僕はそのあたり、いいかっこしいなのかも。自分のことを曝け出すのが嫌で、だからこそ寡作になっちゃうんです。

―曽我部さんはどんどん曝け出していきますよね。

桜井:そうそう。隠さずに出していきますよね。すべてを曝け出す強さがあるということだと思います。自分とは違うタイプだからこそ、刺激を受けるんだろうね。

INDEX

膨大な読書量、無数に書き綴られた創作ノートが支える曽我部恵一の言葉

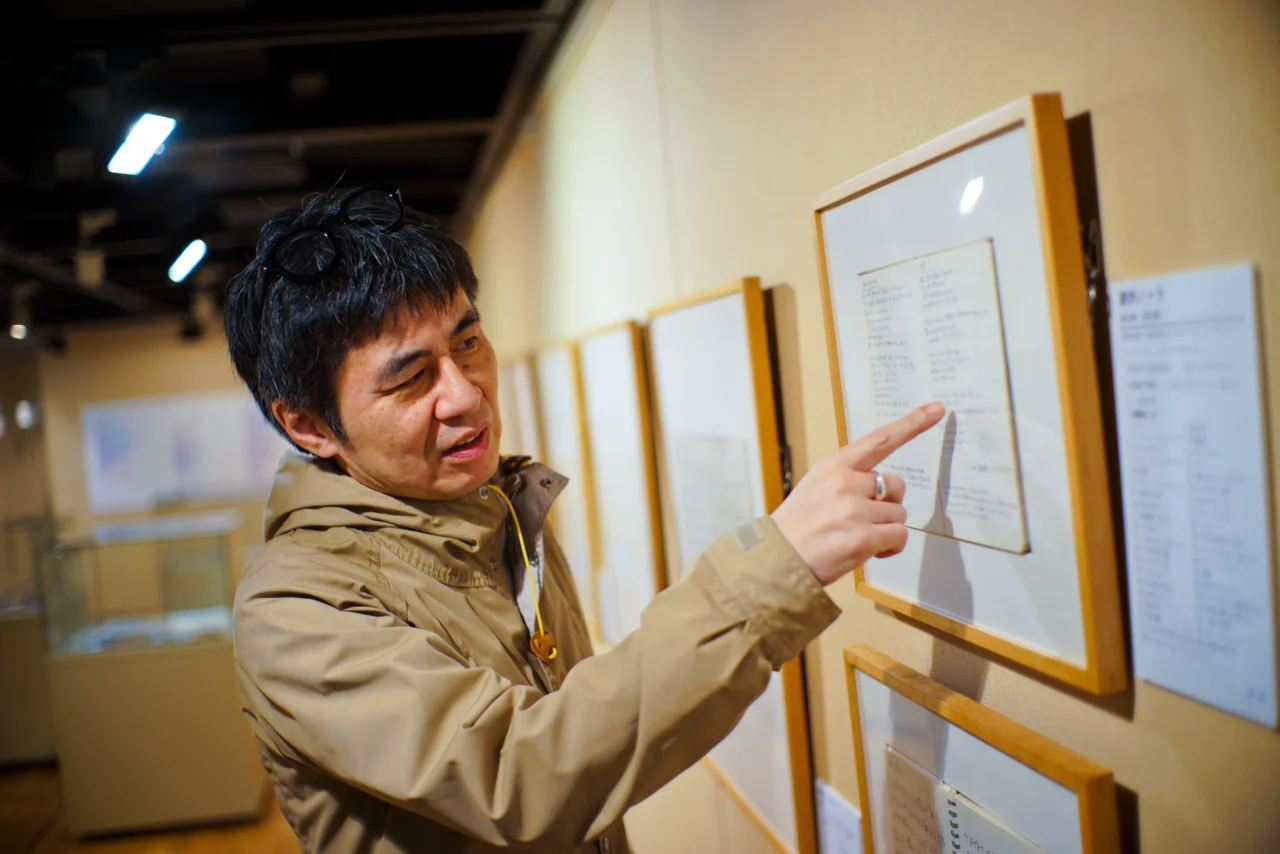

―今回の『曽我部恵一展』を観て、どんなことを感じられましたか?

桜井:予備知識なく来たんですけど、展示の仕方がすごく手が込んでますよね。曽我部くんのことをそれなりに知っているつもりでいたけど、知らない言葉もたくさんあって、改めて活動量のすごさに感服しました。

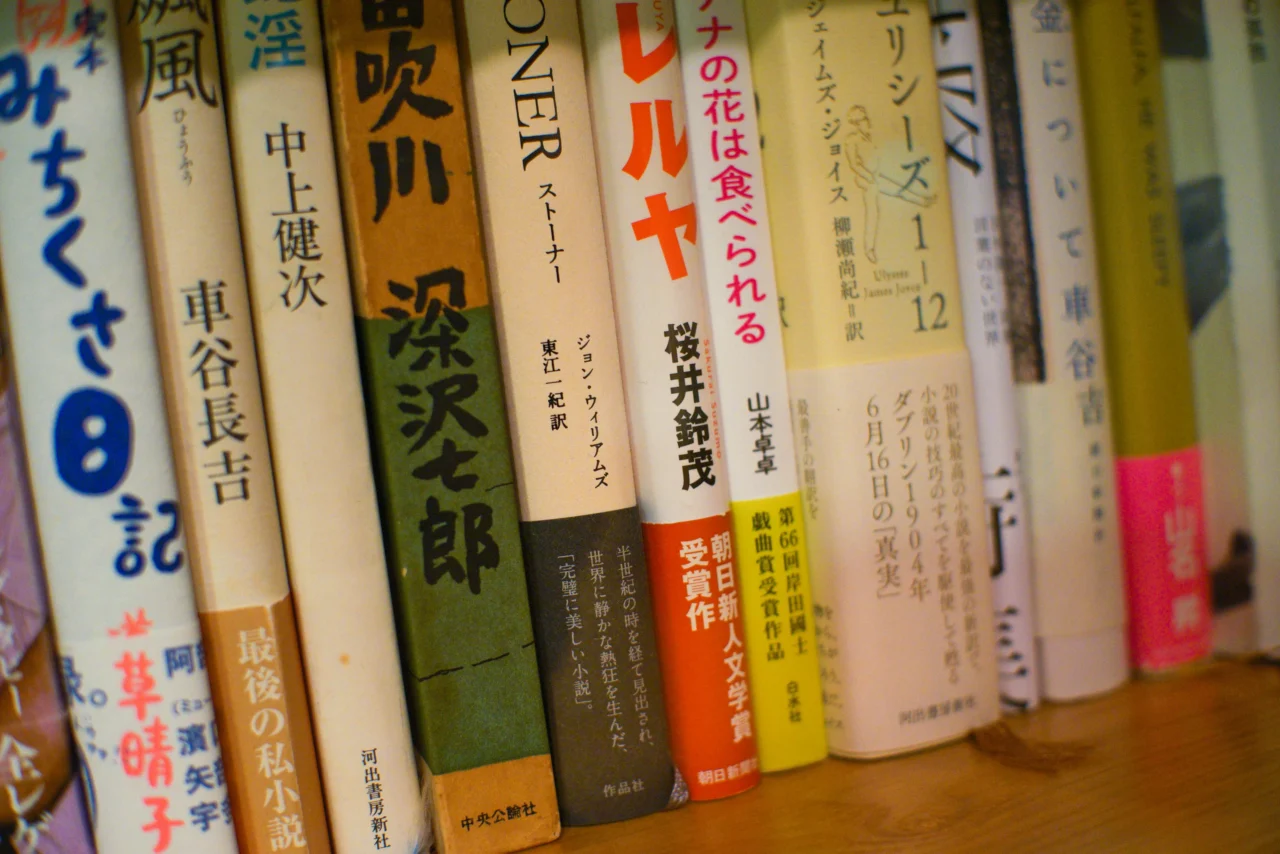

あと、曽我部くんの作業部屋を再現したコーナーも見どころのひとつですよね。本棚にはドストエフスキーやボラーニョもあったし、ノンフィクションや評論もあった。曽我部くんはとにかくすごい量を読むんですよ。初めて曽我部くんの部屋に行ったとき、驚きましたもんね。うわっ、すげえって。

僕なんかは読む範囲が決まってるんですけど、曽我部くんはそのレンジが広い。音楽の聴き方もそう。懐が深いっていうか、キャパが広い。どんなレコードにもよさを見いだせるんですよね。かっこいいと思える範囲がめっちゃ広いんです。

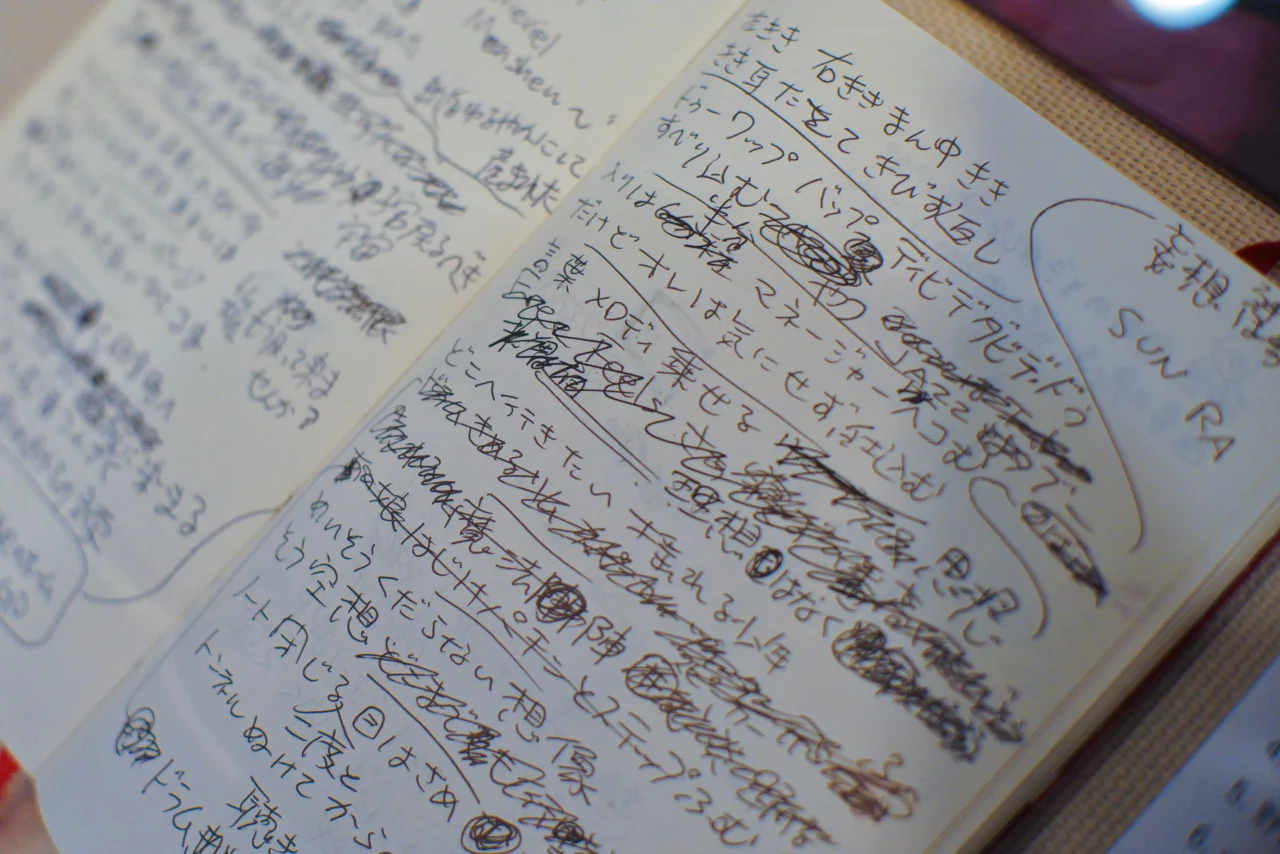

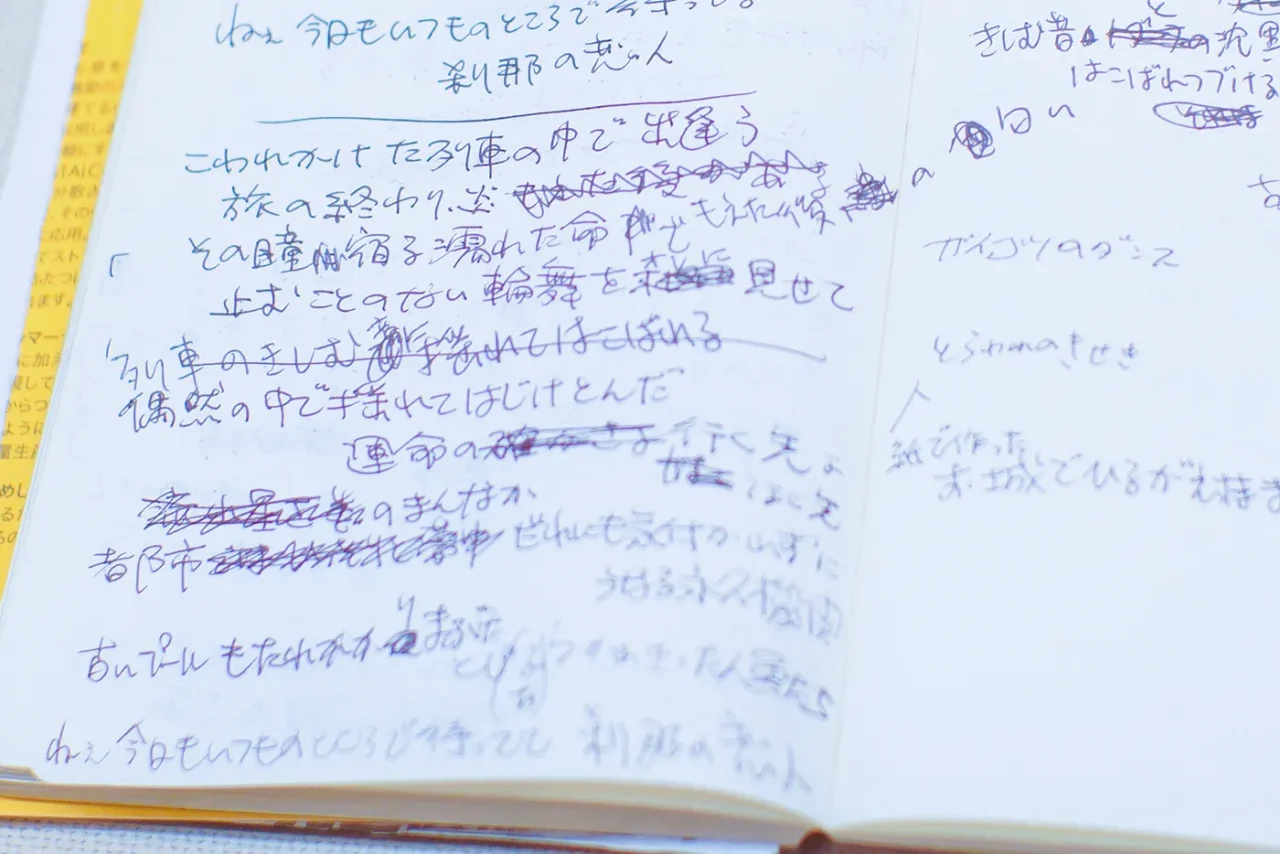

―今回の展覧会ではこれまで発表された楽曲の創作ノートもたくさん展示されていて、筆致から曽我部さんが歌詞を書いているときのテンションが見えてくるような気もしました。桜井さんも曽我部さんのようにアイデアを創作ノートに書きためているのでしょうか。

桜井:いや、俺はほとんどメモらないですね。一応ノートを持ち歩いている、というぐらいで20年間で5冊ぐらい。

―創作ノートを表に出すことって創作の種明かしみたいなところもありますよね。そういうものを外に出す抵抗感はありますか?

桜井:めちゃめちゃある。もし今回みたいな展覧会があっても僕は出さないね。「創作ノートなんて持ってません」っていう(笑)。僕は機織り鶴みたいなもんで、人が見てるところでは書きたくないし、その姿を見せたくないですね。

―創作ノートを見ていると、曽我部さんの精神の浮き沈みみたいなものも見えてくるように感じました。これまで曽我部さんに接する中で、創作活動に対する意識の変化を感じたことはありますか。

桜井:ソロの『超越的漫画』(2013年)を出したあたりで、「ちょっと違うことをやり出したな」と感じていました。違うことというか、「今まで書いてないことを書き出したな」って。

『超越的漫画』に入ってる“バカばっかり”とかね。ああいう否定的ことはそれまで言わなかったじゃないですか。“もうきみのこと”では<もうきみのことは好きじゃないから>と歌ってたりね。

―確かにあのころ曽我部さんが歌い出したものにびっくりした記憶があります。それまで曽我部さんが書いてきたものを曽我部さん自身が一回壊し、新しく作り直そうとしている感じがしました。

桜井:僕もそう思ってました。プライベートでお酒を飲みながら話していると、結構否定的なことや批評的なことも言うんですよ。当然社会のことも考えているし。だけど、曲にはそういう面があまり出てこない。僕はそのことに少々もどかしさを感じているところがあって。でも、2012、3年あたりから出してきたなと思って、なんか嬉しかったですね。

INDEX

シンプルなのに、なぜその言葉は情感豊かに響くのか

―詩人としての曽我部恵一の特徴とはどういうところにあると思われますか。

桜井:まず、叙情というか情感ですよね。圧倒的な情感。しかも、牧歌的でもなく、どこかヒリヒリもしている。もうひとつは意味を限定させない豊かさ。言葉って本来、意味を限定していくものじゃないですか。けれど、限定することをはぐらかしていく深みというか、豊かさみたいなものを感じます。

世界には簡単に言い切れないことがたくさんあるわけですよね。曽我部くんは「世界にはたやすく限定できない奥深さがある」ということを、世界や意味を限定するための「言葉」というものを使いながら言ってるような気がする。

―曽我部さんの言葉はシンプルですけど、そこに多様なイメージと意味が含まれている感じがしますよね。

桜井:あとは、何とも言えない叙情ですね。でも、叙情を感じるのは、曽我部くんの声と音楽があるからかもしれない。

音楽の話から少し離れるけど、「この人、苦手だな」っていう人が言うことと、尊敬してる親戚のおじさんが言う言葉がたとえ同じだったとしても、まったく違って聞こえるじゃないですか。音楽はそういう部分を担っていると僕は思っているんです。音楽がすごく気持ちよくて、声が好きだと、その人のことを信用しちゃうし、ちょっとしたワンフレーズがめっちゃ心に響くんですよね。

―曽我部さんのあの声で歌われるからこそ、こちらの心に入ってくるというか。

桜井:そうそう。曽我部くんの声で歌われるからこそ、その言葉がすごく情感豊かに聞こえてくる。今回の展示では音楽から切り離して言葉だけに向き合ったわけで、そこが面白かったですね。

INDEX

“24時のブルース”——社会の片隅で生きる一人ひとりの生をすくう

―桜井さんが印象に残っている曽我部さんの歌詞を何曲か挙げていただけますか?

桜井:それ、聞かれるかなと思っていくつか考えてきました(笑)。

まずひとつが“24時のブルース”(1998年作『24時』収録)。それから“愛のかけら”(2003年のソロアルバム『瞬間と永遠』収録)。3曲目はやっぱり“ギター”(2002年のソロアルバム『曽我部恵一』収録)。曽我部恵一BANDの“満員電車は走る”も好きだけど、その3曲にしておきましょうか。

―では、“24時のブルース”から話していただきましょうか。これ、名曲ですよね。

桜井:名曲ですね。この曲は曽我部くんのことをリスペクトするきっかけになった曲です。<いろんな場所でみんな星に祈り / いろんな場所でみんな愛し合う>というフレーズがありますけど、すごくパーソナルなことを歌っているようで、その後ろに広がる社会や世界のことにちゃんと視線が向けられている。そこが素晴らしいですよね。

―「大衆」みたいな大きくて曖昧な集団を歌っているのではなく、社会の片隅で生きる一人ひとりに目が向けられている感じがします。

桜井:曽我部くんと初めて京都で会った次の日、阪急電車の中で“24時のブルース”が入ったアルバム『24時』を聴いてたんですよ。

ちょうどその日の朝、当時南米のチリに住んでいた弟と国際電話で喋ったんですけど、向こうでいろんなことがあったみたいで、弟が電話口で泣き出したんです。そのことが頭の中で響いていて。電車の中で“24時のブルース”を聴いていたら、<いろんな場所でみんな星に祈り / いろんな場所でみんな愛し合う>というフレーズでなんだか泣けてきちゃってね。そのこと思い出します。

犬はうるさく吠え

だれかは数をかぞえ

朝を待って眠り

夜を待って歌う

そうさ

今日はひとり歌う

24時のブルース

女の子たちは踊る

貨物列車のブルース

そうさ

いろんな場所でみんな星に祈り

いろんな場所でみんな愛し合う

ぼくはきみの声が聴きたかったんだ

サニーデイ・サービス“24時のブルース”

INDEX

“愛のかけら”——個人的な言葉が、社会の様相をも捉える

―2曲目は“愛のかけら”。これもまた曽我部さんらしいロマンチックな曲です。

桜井:そうですね、メランコリックでね。世紀が変わって、9.11(アメリカ同時多発テロ事件)があって、アメリカのアフガニスタン侵攻があったりと、ちょっとずつ不穏な空気が世界を覆っているころに出た曲ですね。

<愛のかけらが降ってる / 愛のかけらがぼくのうえに / いまはそれが見えない / 透明な雪のようで>というフレーズには、そうした社会の変化が歌われているような気がしていました。僕の思い違いかもしれないけどね。

―曽我部さんの歌における抒情性って、個人的な記憶や風景と結びつくこともあれば、社会で起きていることを描く中で叙情性が表れることもありますよね。ある種私小説的に捉えられたりもするけれども、それだけじゃない。

桜井:そうですね。私小説的なところと、一人称の語りだけど私小説的じゃないものと両方あるんだと思うんですよ。

―桜井さんは「MARUKU」(※)での曽我部さんとの対談の中で「おれ、私小説を書いてるつもりはないので。登場人物がたとえおれに似ていたとしても、そいつはおれじゃないです」ともおっしゃってますよね。

桜井:曽我部くんもそういうところがあるんじゃないですかね。小説って「一人称を使ったら作者本人」みたいに単純なものじゃないですからね。

※編註:桜井鈴茂が夫妻で営むノンアルコールやローアルコールのビールやワインなどを豊富に揃えるダイニングバー「MARUKU」、およびそのウェブサイトのこと

愛のかけらが降ってる

愛のかけらが街に

終わりのない季節

愛のかけらが降ってる

かたちのないなにかが

ぼくらのなかにあって

それは果てしない欲望

夜のように深く

宇宙も月も今日も過去も海も街も風も日々も木々も

どこか遠くわからないけど

愛のかけらが降ってる

愛のかけらがぼくのうえに

曽我部恵一“愛のかけら”

INDEX

「ただ生活の実感と自分の見えてることだけを歌っていていいのか」

桜井:ちょっと脱線しますけど、若いミュージシャンから「歌詞を書くのに行き詰まってるんです」と相談されることがあるんですよ。でね、行き詰まるのは自分のことをひたすら書こうとするからだと思うんです。

だから僕は「三人称で書いてみたら?」って言うんですよ。そしたらみんなハッとするのね。自分のことを歌わないといけないと思い込んでるけど、そんなことないんですよ。

―曽我部さんの場合、時期や作品によって私小説的な部分が増えることがありますよね。バランスが変わるというか。

桜井:ああ、ありますね。

バカばっかり バカばっかり

バカやろうがまた言葉に火をつけ燃やしてる

ぼくもきみもあのこもあいつも

歌手も客も店員もオーナーも

親も恋人も先生も親友も

妻も夫も子供も

バカバカバカバカバカバカバカばっかり

曽我部恵一“バカばっかり”

―先ほど話に出た『超越的漫画』のころの曽我部さんは、私小説の部分が増えた時期だったのかもしれないですね。

桜井:そうかもしれない。それでいて同じ時期に出た“街の冬”は男性の一人称が出てこないですもんね。“街の冬”という曲は生活保護を受けられなかった北海道の姉妹が餓死した事件を基にしていて、まさに社会の隅っこで生きている声の小さな人たちのことを歌っているんです。

プロの表現者ってなんだかんだ特権的なところにいるわけで、その人たちがただ生活の実感と自分の見えてることだけを歌っていていいのかなとは思うんですよ。世界には声なき人とか声の小さな人がいて、そういう人たちの声をすくい取るというのは、表現者のひとつの責務なんじゃないかなと僕は思う。

こういう表現をするとちょっと口幅たいけど、政治とは違う形で世の中にコミットしていく責務があるんじゃないかなと思ってるんです。

この街の冬はきびしいから

どこの家も暖房であったかです

だけどうちはあたしがこんなだから

お金もなくて冷たいまま

お姉ちゃんは何度も区役所へ

生活保護のお願いに

だけど区役所のおじさんが言うには

「まあ、こういうことはそう簡単にいかんのです。

上にもちゃんと伝えておりますので」

とっても仲のいい姉妹です

とっても仲のいい姉妹です

曽我部恵一BAND“街の冬”

INDEX

“ギター”——たった一言で人間の性と業を強烈に浮き上がらせる

―“ギター”についてはいかがでしょうか。

桜井:“ギター”こそパーソナルで私小説的な曲ですよね。しかも赤裸々になってないところがいい。抑制が効いていて、美しさすら感じます。

あと、やっぱり<戦争にはちょっと反対さ>というフレーズですよね。これ以上リアルな言葉ってないんじゃないかなと思う。「戦争には反対さ」と歌うのは当たり前だし、あまりにも陳腐じゃないですか。そんなこと思っていない人はいないんだし。だけど、「ちょっと反対さ」という表現だといきなり、リアルになる。

―「戦争には反対さ」と歌うことの抵抗感がありつつ、でも歌わなくちゃいけない。そうした揺らぎと意志も感じます。

桜井:そうですね。「この一言を歌ってしまっていいんだろうか」という逡巡を感じますよね。ある種の人は「『ちょっと』反対さ」じゃダメだよって言うと思うけど、僕の実感としてこれ以上リアルな言い方はないんじゃないかなと思う。これが2003年の平和な日本で暮らしているうえでの超絶な実感じゃないですか。

―そういえば、シンガーソングライターの折坂悠太さんが“正気”という曲で<戦争しないです>と歌っているんですよ。彼自身はもちろん戦争はいけないと強く意識しているわけだけど、反戦をそのまま歌うということは自分がやるべきことじゃないとも考えている。だからこそ、囁くような声でぼそっと<戦争しないです>と歌っているんですね。僕は初めてその曲を聴いたとき、“ギター”のことを思い出しました。

桜井:なるほどね。反戦ソングはいくらでもあったけど、「ちょっと反対さ」という表現はなかなかないですよね。「ちょっと」という言葉によって、本当にこの世界から戦争をなくすことができるのか? というようなことも問いかけてる気がするんですよ。

そりゃ戦争なんてないほうがいいに決まってるけど、人間はいかんともし難い欲望を持った生きものでもあるじゃないですか。そうである以上、ある種の諍いは避けられないのでは? ということも感じさせちゃうんです。

―戦争をなくすことはできないんじゃないか、というある種の諦念。

桜井:そう、諦念や人間の性。もしここに一個のパンしかなくて、家にお腹減らしてる子どもがいた場合、それを譲れるか、ということですよね。やっぱりこのパンを取り合って喧嘩になっちゃうんじゃないですか。そういうことすら考えちゃいますよね。

―つまり、世界の複雑さをどう歌っていくかということですね。

桜井:そうそう。簡単に言い切れるほど世の中や社会ってシンプルなものじゃない。複雑な要素が絡み合っているわけでね。

東京の空には朝から雨が

降っている ベランダが濡れて光る

今 2001年10月のまんなか

ちょっと肌寒くなってきた季節

夕方ぼくは渋谷の洋書屋で

世界中の本のなかにいた

夢・ただ水色のほのかな絵

ハルコの乗ったバギーを揺らしながら

そして今ギターを弾いている

テレビではニュースが流れてる

戦争にはちょっと反対さ

ギターを弾いている

曽我部恵一“ギター”

INDEX

曽我部恵一から歌詞を委ねられた桜井鈴茂だからこそわかること

―ちなみに、サニーデイ・サービスの最新作『サニービート』は聴かれましたか?

桜井:今朝聴きました。ちょっと若すぎてついていけなかったところもあったけど(笑)、若さゆえの躍動感みたいなのを感じました。僕自身はもう若者じゃないんでね、ソロのほう(『パイナップル・ロック』)のほうがしっくりきます。中年以降のキリキリした切実なものも感じます。

―ここ最近のサニーデイはよりロックンロール的になっているというか、曽我部さんの言葉もどんどん若くなっている感じがしますよね。『DOKI DOKI』(2022年)に入っている“サイダー・ウォー”なんて、まるで少年みたいな歌詞の世界ですから。

桜井:そういうところにも彼の才能があるんじゃないですかね。さっきも言ったけど、曽我部くんってめちゃくちゃ本を読むんですよ。インプットが豊かだからこそ、こういう歌詞も書けるんだと思う。小説をたくさん読んでないと、こんな歌は書けないですよね。

小説っていうのは意外と自分語りのできないジャンルなんですよ。私小説は別にしても、あくまでも作者は登場人物を後ろで動かす黒子なんです。50代でこれを書けるというのは文芸リテラシーが相当高いんだと思うね。黒子になって、あるキャラクターの後ろに回って、そうしてやっと表現できることってあると思うんです。

負けるなオレ 行けもっともっと

一番星 落っこちて 微笑んだ

だれよりも天才 自転車をこいでる

真昼の超新星 立ち上がり 蹴飛ばして

生まれ変わる場所へ行きそこでまたギターを弾く

風が吹いてんだってねぇ

だれかは叫びだれかは歌う

甘い缶コーヒー飲みたくなった

サニーデイ・サービス“サイダー・ウォー”

桜井:そういえば、曽我部くんが他人に歌詞を書かせているというのは俺だけですか?

―その話も聞きたいと思っていました。桜井さんはどのような経緯で“Yeah Yeah”を作詞することになったのでしょうか。

桜井:その数年前から飲んでるときに冗談半分で言ってたんですよ、「歌詞を書かせてよ」って。これだけのペースで書いていたら、いずれ言葉が枯渇するんじゃないかと勝手ながら思ってね(笑)。

なおかつどんどん小説が読まれなくなってきてる今、自分が書いた言葉に、曽我部くんの声とメロディーが乗っかったら、もっと遠くに飛んでいくんじゃないかなっていう希望というか、野心みたいなものもありました。

それで「歌詞を書かせてよ」って言ってたんだけど、本当にある日、電話がかかってきたんです。「歌詞を書いてくれないか」って。

桜井:仮歌が入った音源が送られてきて、「サビのフレーズだけ残してくれれば、あとは何してもいいから」って。1週間ぐらいで書いて持っていったら、曽我部くんが気に入ってくれてね。

―“Yeah Yeah”ではどういうことを書こうと考えていたのでしょうか。

桜井:パーソナルで身近なことを綴りながら、背景にある社会や世界がちょっと見えるようなものを書きたいと思ってました。そのあとも「今度歌詞を先に書いてくんない?」って言われて、2曲書いて渡したんですよ。それもラフに録っていたけど、未発表のままですね。めちゃめちゃいい曲だと思ったんだけど。

たよりない眠りをむさぼり続けた

おそろしい夢を午後も引きずっていた

行ったことのないとなりのまちでは

小さな子どもがさんにんどこかに消えた

暗くなるのを待ってひとり出かけた

さんざん迷ってここにやってきた

ほんとはたった一杯の水を

飲みたかっただけなんだろう

耳の奥きみの声が 残ってる

さんざめく何もかもがくだらない

こんな夜は yeah yeah

曽我部恵一“Yeah Yeah”

―曽我部さんはとにかく膨大な量を猛スピードで書いている感じがしますよね。たった5年前の曲でも過去のものというか置き去りにしてしまうこともあるわけで。

桜井:逆に言うと、ファンにとっては曽我部恵一を全部受け入れることはちょっと難しいかもしれないですね。アーティストのこと好きになると全肯定しなくちゃいけないような気分になるけど、別にそんなことないと思う。なにせ曽我部恵一は多面体だから。

―曽我部恵一は多面体。それが今日の結論という感じもしますね。

桜井:そうかもね。多面体だからこそ、「曽我部さんのこの部分が好き」みたいな感じで十分な気がします。

▼展示情報

『サニーデイ・サービス 曽我部恵一展 -Lovers of words-』

2025年10月18日(土)〜12月21日(日)

一般:600円

高校生・大学生:300円

中学生以下:無料

休館日:毎週月曜、12月11日(木)は休館

※11月24日(月)は開館

▼ライブ情報

『SUNNY DAY SERVICE TOUR 2025』

2025年11月22日(土)

会場:福岡県 福岡 BEAT STATION

2025年11月23日(日)

会場:北海道 札幌ペニーレーン24

2025年11月29日(土)

会場:愛知県 名古屋クラブクアトロ

2025年11月30日(日)

会場:大阪 梅田クラブクアトロ

2025年12月12日(金)

会場:香川県 高松オリーブホール

2025年12月13日(土)

会場:愛媛県 松山WStudioRED

2025年12月19日(金)

会場:宮城県 仙台RENSA

2025年12月22日(月)

会場:東京都 恵比寿LIQUIDROOM

『SUNNY DAY SERVICE TOUR 2026』

2026年2月28日(土)

会場:熊本県 B.9 V1

2026年3月1日(日)

会場:鹿児島県 キャパルボホール

2026年3月13日(金)

会場:広島県 クラブクアトロ

2026年3月14日(土)

会場:岡山県 YEBISU YA PRO

2026年3月20日(金)

会場:北海道 苫小牧 ELLCUBE

2026年3月21日(土)

会場:北海道 函館 CLUB cocoa

2026年4月4日(土)

会場:山口県 周南RISING HALL

2026年4月5日(日)

会場:長崎県 Drum Be-7

2026年4月19日(日)

会場:京都府 磔磔

2026年5月8日(金)

会場:高知県 X-pt.

2026年5月9日(土)

会場:徳島県 club GRINDHOUSE

2026年5月17日(日)

会場:静岡県 浜松 窓枠

2026年5月23日(土)

会場:新潟県 新潟 LOTS

2026年5月24日(日)

会場:石川県 金沢 EIGHT HALL

2026年6月7日(日)

会場:神奈川県 横浜 BAY HALL

2026年7月3日(金)

会場:岩手県 盛岡 CLUB CHANGE WAVE

2026年7月4日(土)

会場:青森県 青森 Quarter

2026年7月11日(土)

会場:兵庫県 神戸 Varit.

2026年7月12日(日)

会場:鳥取県 米子 laughs