曽我部恵一の創作意欲は一向に衰える気配を見せない。

2025年だけでもサニーデイ・サービスの新作『サニービート』、ソロでは全32曲を収めたアルバム『パイナップル・ロック』だけでなく、『永い夜 (2024 Version) CRZKNY Remix』、『オーロラEP』、『Summer Song』といった作品を続々とリリース。10月には1995年に発表されたサニーデイ・サービスの名作『若者たち』が復刻され、その瑞々しい歌の世界に再び注目が集まっている。

過去33年間の活動で発表された楽曲は実に700曲以上。未発表曲も含めると、その曲数は膨大なものとなるだろう。

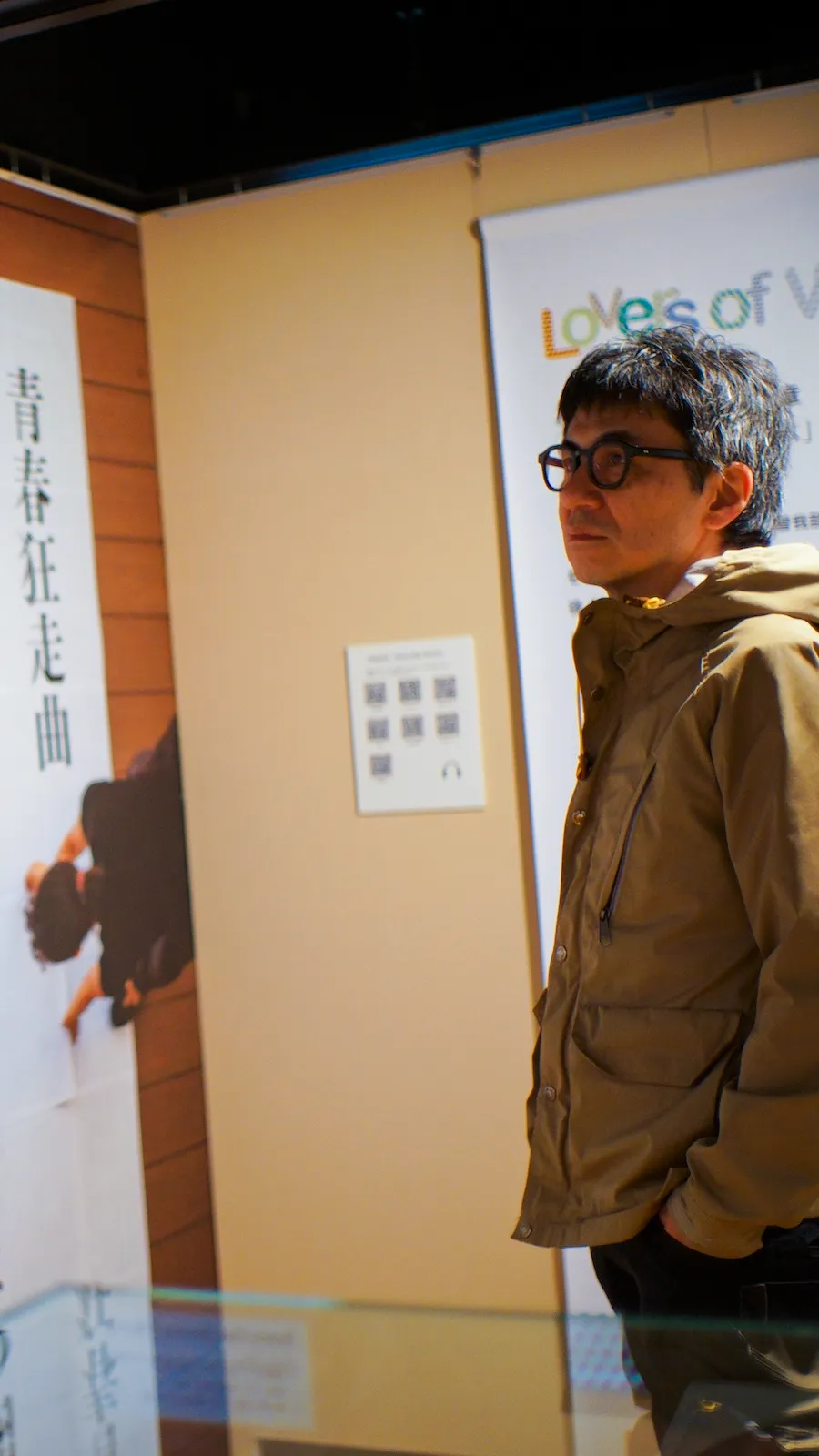

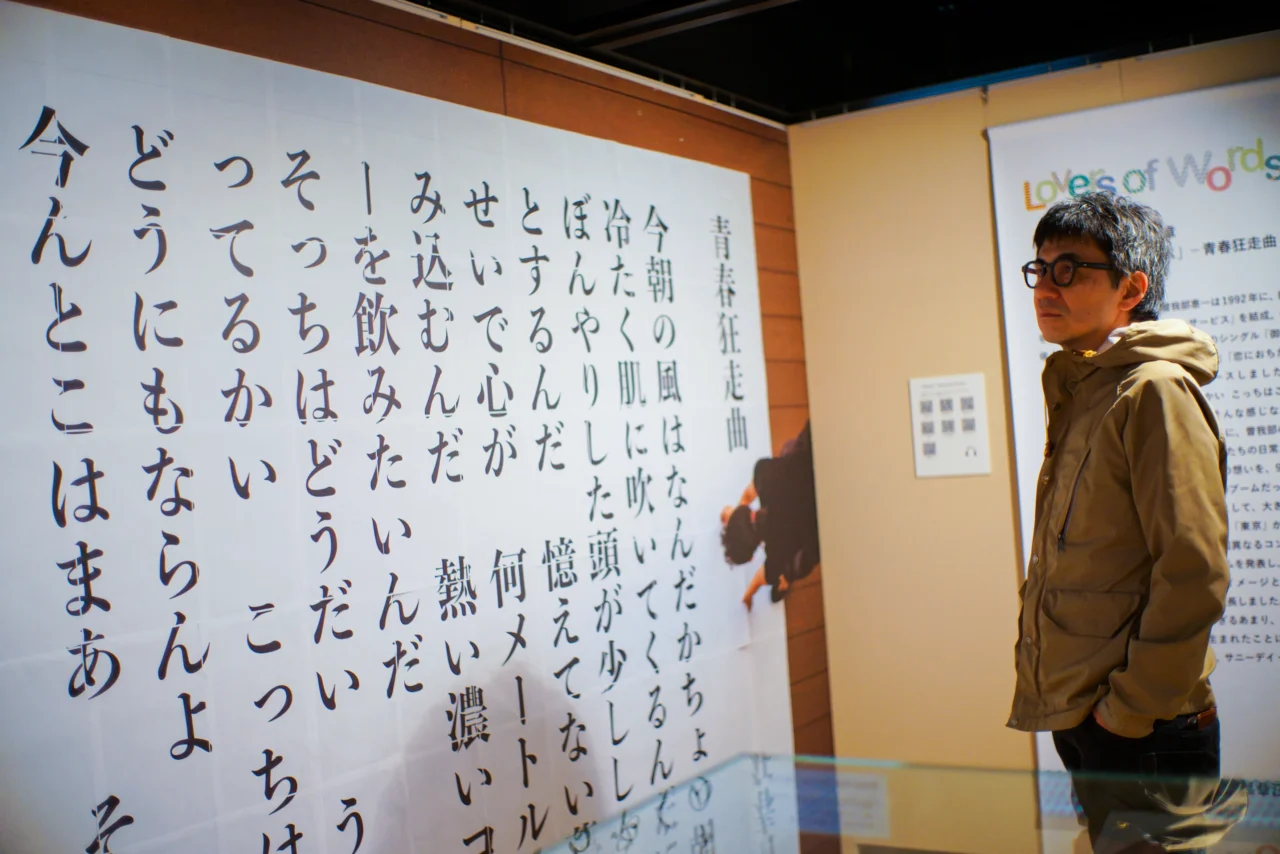

町田市民文学館ことばらんどで12月21日(日)まで開催されている『サニーデイ・サービス 曽我部恵一展 Lovers of words』は、曽我部恵一がこれまで綴ってきた「ことば」に着目した展覧会だ。本展のイントロダクションにおいて曽我部自身が「僕の場合、曲うんぬんよりも、言葉が良ければOKなんですよ」と語っているように、曽我部恵一の表現の軸には常に言葉があった。

そんな本展を作家の桜井鈴茂が体感し、詩人としての曽我部恵一の魅力を語ってもらった。過去には桜井の作家デビュー作『アレルヤ』の帯文を曽我部が執筆したほか、曽我部のソロ曲“Yeah Yeah”(2020年)の作詞を桜井が手がけるなど、その交流は公私に渡る。

曽我部恵一の表現の根幹に迫る前例のない展覧会を入り口に、規格外の詩人による言葉の宇宙に足を踏み入れてみよう。

INDEX

1968年生まれ、北海道出身。明治学院大学社会学部卒業。同志社大学大学院商学研究科中退。バイク便ライダー、カフェ店員、郵便配達員、スナックのボーイ、小料理屋店長、水道検針員など、さまざまな職を経たのちに、『アレルヤ』(朝日新聞社:2002年、双葉文庫:2010年)で『第13回朝日新人文学賞』を受賞。現在は文筆業の傍ら、学芸大学駅から徒歩5分ほどの場所にある飲食店「Low Alcoholic Cafe MARUKU」を営む。

曽我部恵一の創作のスピード感、すべてを曝け出す強さ

―桜井さんが初めて曽我部さんと出会ったのはいつごろでしたか。

桜井:1998年の12月、京都のバーでたまたま隣り合って飲んだことがあるんですよ。僕はそのころ小料理屋の雇われ店長をやってて、仕事終わりに友人と飲んでたんですけど、そこに曽我部くんがやってきたんです。声をかけて話してみたら妙に盛り上がってね。そして、翌日の神戸チキンジョージでのサニーデイのライブに招いてくれました。それが最初の出会いです。

―桜井さんの作家デビュー作『アレルヤ』(2002年)の帯文を曽我部さんが書かれていますよね。

桜井:そうですね。京都で会ってから3年ぐらいブランクがあるんですけど、僕がその間に小説を書くことになって。『朝日新人文学賞』をもらって、その単行本化が決まったとき、帯文を曽我部くんに書いてもらおうと思ったんです。

当時、曽我部くんは三宿のクラブ「Web」で月1回DJをやっていたので、会いに行ったんですよ。忘れてるかもと思ったんだけど、会うなり「おー、久しぶり!」と言ってくれて。そこから交流が本格的に始まりました。

―桜井さんご自身、曽我部さんからどのような影響や刺激を受けてきたのでしょうか。

桜井:やっぱり創作に向かう姿勢ですよね。自分が見ている世界や社会の様子、自分が体験したものなどすべてを作品に昇華していくその姿勢に一番影響を受けたかもしれない。

「あれ、よかったよね」なんて話をしていたら、それが次のアルバムのフレーズになっていたりね。2002年ぐらいからはよく一緒に飲むようになったんですけど、飲みの場でも「曽我部くんは本当にアーティストとして生きてるんだ」という感じがしました。

―曽我部さんは音楽や映画から受けた影響を作品に反映するスピードがすごく早い印象があります。

桜井:確かにそのスピードは早いかもしれない。僕は遅いんです。ダイアリー的には作品を書いていないので、ゆっくり煮詰めて精製してからじゃないと反映できない。僕はそのあたり、いいかっこしいなのかも。自分のことを曝け出すのが嫌で、だからこそ寡作になっちゃうんです。

―曽我部さんはどんどん曝け出していきますよね。

桜井:そうそう。隠さずに出していきますよね。すべてを曝け出す強さがあるということだと思います。自分とは違うタイプだからこそ、刺激を受けるんだろうね。

INDEX

膨大な読書量、無数に書き綴られた創作ノートが支える曽我部恵一の言葉

―今回の『曽我部恵一展』を観て、どんなことを感じられましたか?

桜井:予備知識なく来たんですけど、展示の仕方がすごく手が込んでますよね。曽我部くんのことをそれなりに知っているつもりでいたけど、知らない言葉もたくさんあって、改めて活動量のすごさに感服しました。

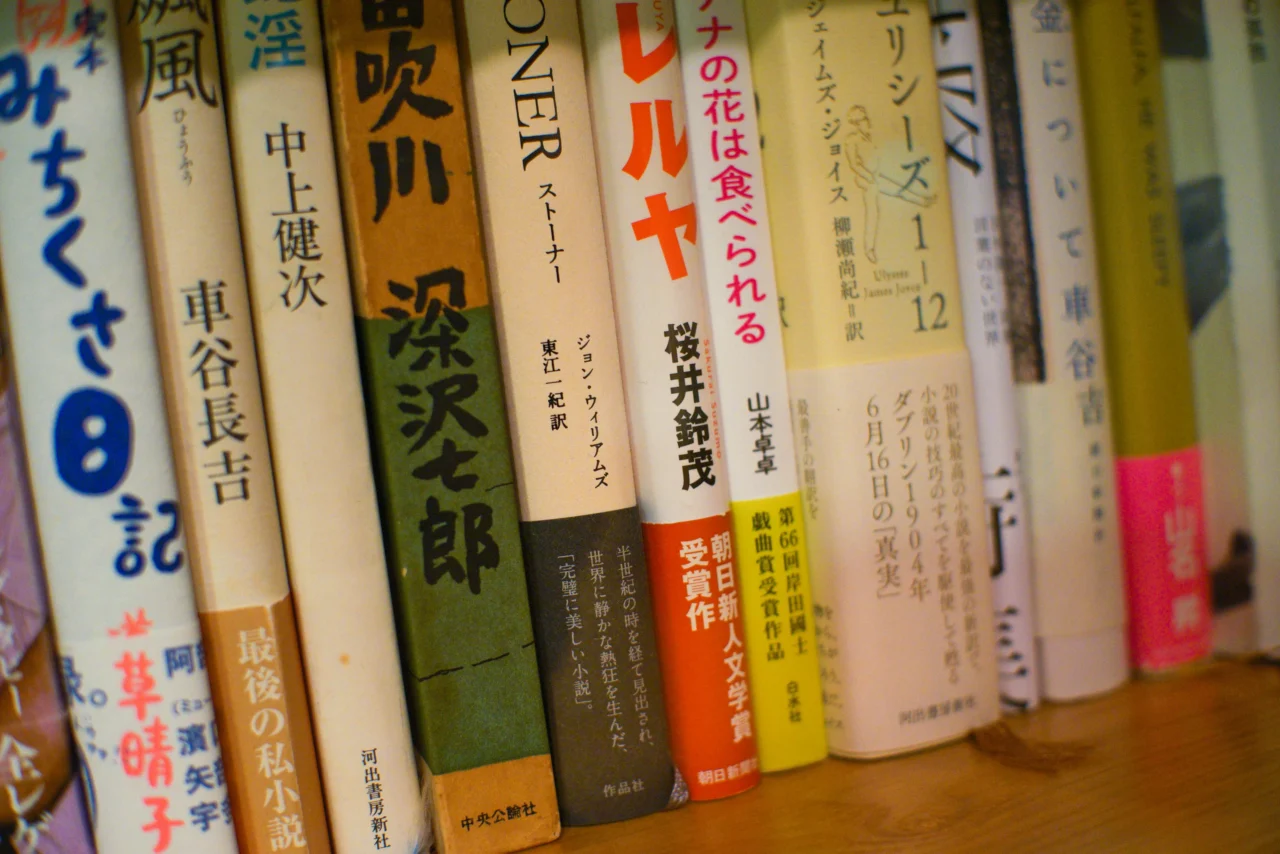

あと、曽我部くんの作業部屋を再現したコーナーも見どころのひとつですよね。本棚にはドストエフスキーやボラーニョもあったし、ノンフィクションや評論もあった。曽我部くんはとにかくすごい量を読むんですよ。初めて曽我部くんの部屋に行ったとき、驚きましたもんね。うわっ、すげえって。

僕なんかは読む範囲が決まってるんですけど、曽我部くんはそのレンジが広い。音楽の聴き方もそう。懐が深いっていうか、キャパが広い。どんなレコードにもよさを見いだせるんですよね。かっこいいと思える範囲がめっちゃ広いんです。

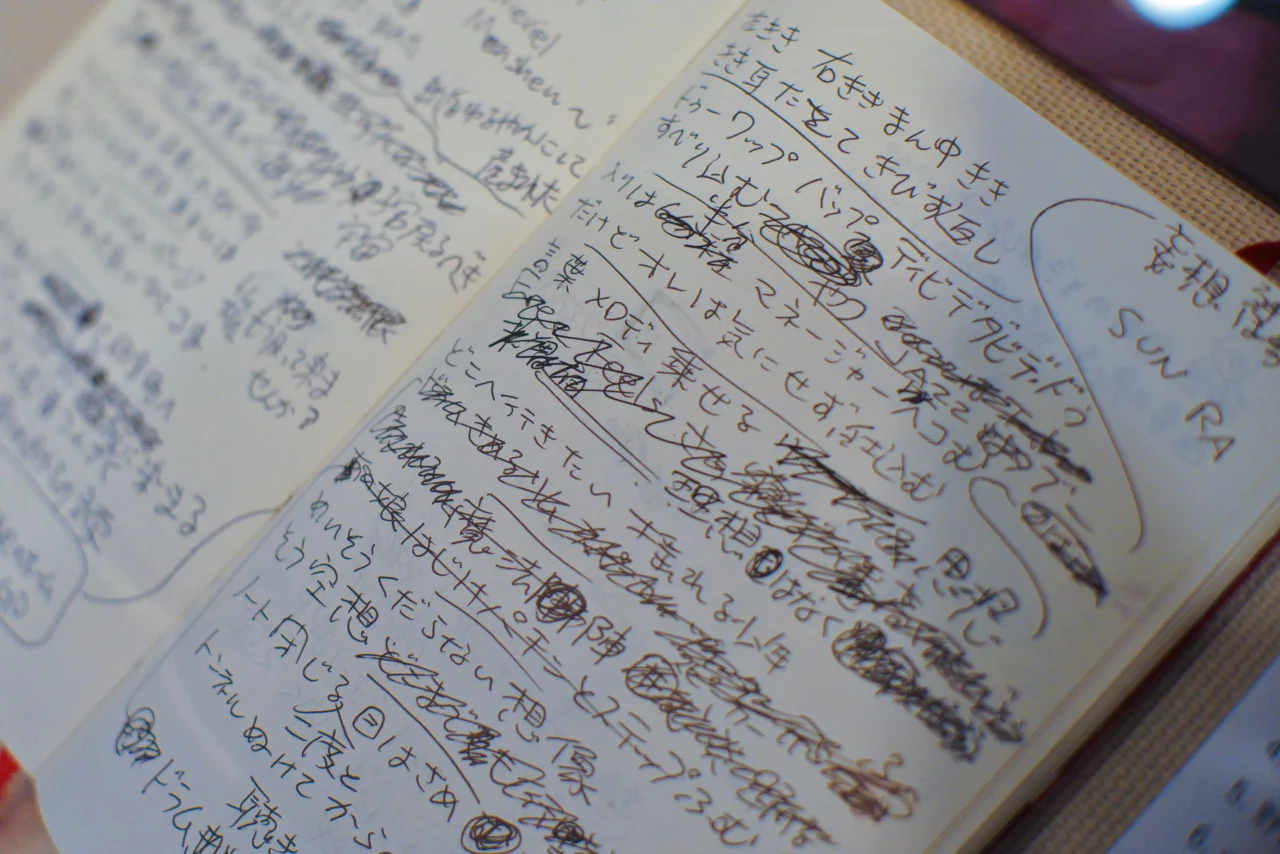

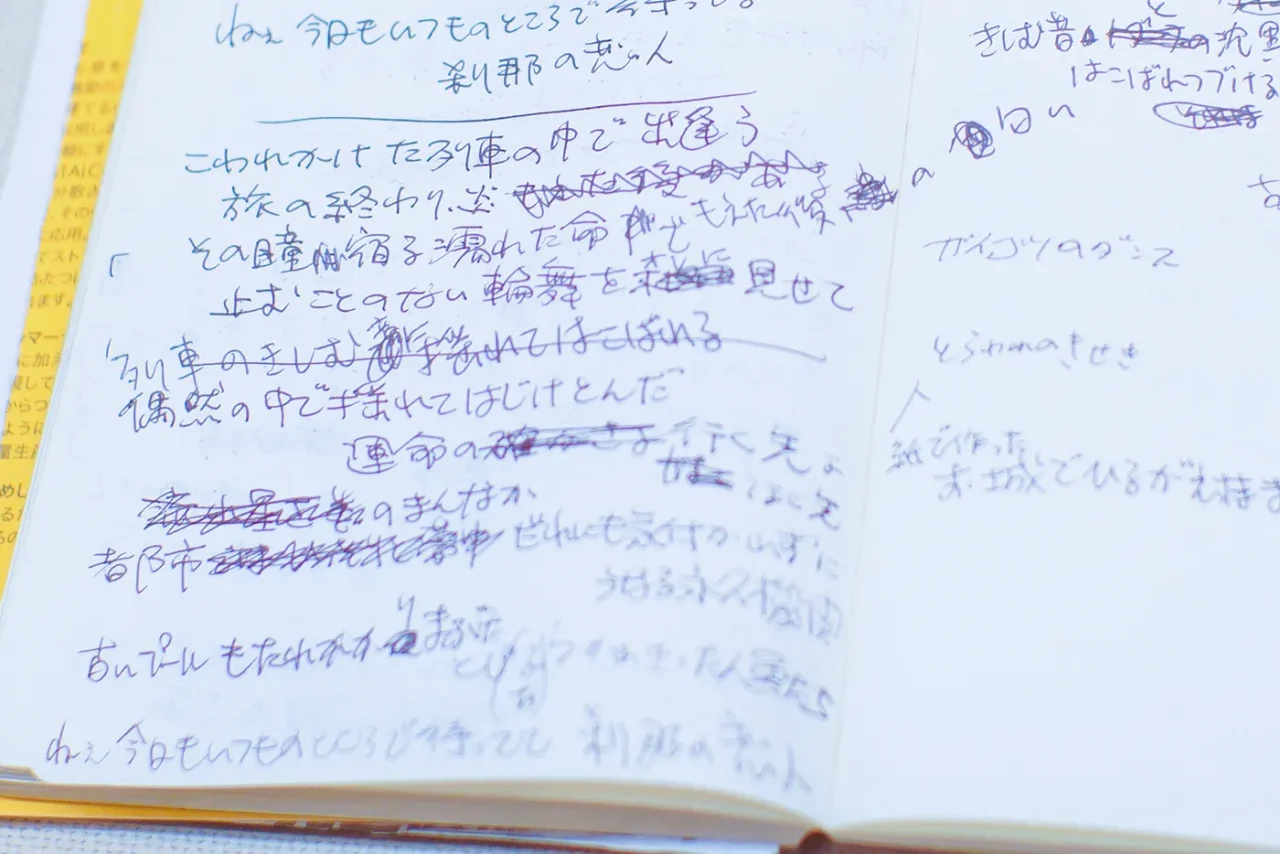

―今回の展覧会ではこれまで発表された楽曲の創作ノートもたくさん展示されていて、筆致から曽我部さんが歌詞を書いているときのテンションが見えてくるような気もしました。桜井さんも曽我部さんのようにアイデアを創作ノートに書きためているのでしょうか。

桜井:いや、俺はほとんどメモらないですね。一応ノートを持ち歩いている、というぐらいで20年間で5冊ぐらい。

―創作ノートを表に出すことって創作の種明かしみたいなところもありますよね。そういうものを外に出す抵抗感はありますか?

桜井:めちゃめちゃある。もし今回みたいな展覧会があっても僕は出さないね。「創作ノートなんて持ってません」っていう(笑)。僕は機織り鶴みたいなもんで、人が見てるところでは書きたくないし、その姿を見せたくないですね。

―創作ノートを見ていると、曽我部さんの精神の浮き沈みみたいなものも見えてくるように感じました。これまで曽我部さんに接する中で、創作活動に対する意識の変化を感じたことはありますか。

桜井:ソロの『超越的漫画』(2013年)を出したあたりで、「ちょっと違うことをやり出したな」と感じていました。違うことというか、「今まで書いてないことを書き出したな」って。

『超越的漫画』に入ってる“バカばっかり”とかね。ああいう否定的ことはそれまで言わなかったじゃないですか。“もうきみのこと”では<もうきみのことは好きじゃないから>と歌ってたりね。

―確かにあのころ曽我部さんが歌い出したものにびっくりした記憶があります。それまで曽我部さんが書いてきたものを曽我部さん自身が一回壊し、新しく作り直そうとしている感じがしました。

桜井:僕もそう思ってました。プライベートでお酒を飲みながら話していると、結構否定的なことや批評的なことも言うんですよ。当然社会のことも考えているし。だけど、曲にはそういう面があまり出てこない。僕はそのことに少々もどかしさを感じているところがあって。でも、2012、3年あたりから出してきたなと思って、なんか嬉しかったですね。

INDEX

シンプルなのに、なぜその言葉は情感豊かに響くのか

―詩人としての曽我部恵一の特徴とはどういうところにあると思われますか。

桜井:まず、叙情というか情感ですよね。圧倒的な情感。しかも、牧歌的でもなく、どこかヒリヒリもしている。もうひとつは意味を限定させない豊かさ。言葉って本来、意味を限定していくものじゃないですか。けれど、限定することをはぐらかしていく深みというか、豊かさみたいなものを感じます。

世界には簡単に言い切れないことがたくさんあるわけですよね。曽我部くんは「世界にはたやすく限定できない奥深さがある」ということを、世界や意味を限定するための「言葉」というものを使いながら言ってるような気がする。

―曽我部さんの言葉はシンプルですけど、そこに多様なイメージと意味が含まれている感じがしますよね。

桜井:あとは、何とも言えない叙情ですね。でも、叙情を感じるのは、曽我部くんの声と音楽があるからかもしれない。

音楽の話から少し離れるけど、「この人、苦手だな」っていう人が言うことと、尊敬してる親戚のおじさんが言う言葉がたとえ同じだったとしても、まったく違って聞こえるじゃないですか。音楽はそういう部分を担っていると僕は思っているんです。音楽がすごく気持ちよくて、声が好きだと、その人のことを信用しちゃうし、ちょっとしたワンフレーズがめっちゃ心に響くんですよね。

―曽我部さんのあの声で歌われるからこそ、こちらの心に入ってくるというか。

桜井:そうそう。曽我部くんの声で歌われるからこそ、その言葉がすごく情感豊かに聞こえてくる。今回の展示では音楽から切り離して言葉だけに向き合ったわけで、そこが面白かったですね。