音楽にまつわる今のトピックについて、ライター / 批評家に語り合ってもらう座談会「What’s NiEW MUSIC」第5回。つやちゃん、伏見瞬、清家咲乃の3人に最近おすすめのアルバムを挙げてもらったところ、ヘヴィミュージックに詳しい清家の注目作から、話題はハイパーポップ論、ano論へと展開した。

INDEX

1980年代サウンドを洗練させたドージャ・キャット

—ここ数ヶ月に発売された新譜について、みなさんのおすすめをご紹介いただければと思います。まずは伏見さん、イチオシのタイトルを伺えればと思うのですが。

伏見:前回も話した、藤井風の『Prema』とジャスティン・ビーバーの『SWAG II』が一緒の日に出たのが、すごく面白かったですね。

つやちゃん:ジャスティンは今年『SWAG』『SWAG II』と2作をリリースしましたが、自分は繰り返し聴いているのは『SWAG』の方ですね。よりインディっぽいというか、ポップスから一番離れている感じがして、聴くたびに発見があって面白いと思います。

伏見:(プロデューサーとして参加している)Dijonの感じは『SWAG』の方が出ているかもしれないですね。Dijon自身のアルバム(『Baby』)も8月にリリースされて、つやちゃんは『ミュージックマガジン』のレビューで10点満点をつけてましたね。

つやちゃん:つけちゃいましたね。Dijonはめちゃくちゃ良かったです。アバンギャルドなことをしてそうだけれどポップソングとして成り立っていて、ツボを全部押さえられてる感じがしましたね。

伏見:なんだか難しそうなアルバムに見せかけて、最初の曲とかはコード進行も超ポップだし、歌っている内容も、自分の赤ん坊に「君のお母さんと僕はこうやって出会ったんだ」というめちゃめちゃストレートな曲で、歌詞を見てグッときましたね。

つやちゃん:私は最近の新譜だと、ドージャ・キャットの『Vie』をヘビロテしてます。藤井風、ジャスティン・ビーバー、タイラー・ザ・クリエイターの今年出たアルバム(『Don’t Tap The Glass』)もそうでしたけど、1980年代サウンドというのが最近やたらリファレンスとして上がってくるのを感じていて、でも、1980年代風のメカニカルなサウンドって、ちょっと間違えたらダサく聴こえたりもすると思うんです。扱うのが難しい。その中でドージャ・キャットは、ジャック・アントノフがプロデューサーに入っていますけど、彼が得意としているサックス等を使ったサウンドがうまく効いていて、洗練して聴こえて、塩梅がすごいと思いました。

つやちゃん:ミュージックビデオもみなさんぜひ見ていただきたいんですけど、すごく作り込まれていて。ドージャ・キャットはコンセプチュアルにドラマ性を作り込むのがうまいと思っていて、ミュージックビデオにもその才能がすごく出ていて、今作は才能が炸裂してるんじゃないかなと思いますね。

伏見:化粧品のCM風のね。めちゃくちゃよく作り込んでますよね。最初に聴いたとき、ドージャ・キャットじゃないと思いました。2分くらいラップも出てこないし、何? このシティポップみたいなの? って。

INDEX

日本のノイズ / アングラも参照。気鋭ミュージシャンによる5時間半の大作

つやちゃん:1980年代リバイバルというと、いわゆるポップダンス系と、あとメタルかなと思うんですけど、最近Sleep Tokenとか、ポップシーンでまたメタルが売れ始めているというトレンドもありますよね。

伏見:そういう文脈でも、(メタルに詳しい)清家さんの最近のオススメは気になります。

清家:そうですね。急にメジャー感を欠いて申し訳ないですけど……ロキシー・ラドクリフ(Roxy Radclyffe)っていう、いま20代前半のトランスジェンダーで1人で全部作っているアーティストが、9月の頭に出した『Get Stickblood』という、本人曰くロックオペラ的なアルバムにかなりハマりました。

Bandcampで買うと歌詞のPDFがダウンロードできて、それが、小説とかもついていて100ページ以上もあるんです。基本的にダークキャバレーというジャンルが軸になっているんですけど、途中に長々とポエトリーリーディングの時間があったり、ノイズポップ、エクスペリメンタルとか、グリッチとかいろいろ出てきます。もちろんメタルとかエモみたいな要素も。自分は物語音楽的なものにすごく惹かれるので、コンセプチュアルなアルバムでストーリーがあって、なおかつ音楽のジャンルもごちゃまぜでっていうのが、かなり久々にものすごくツボなアーティストに出会ったなという感じで、今年全体で見ても一番好きだったかもという作品です。

清家:本人がセルフライナーノーツ的にリファレンス元になったアーティストを挙げているんですけど、My Chemical Romanceとかはまあそうだろうなという感じがしますが、高円寺百景や灰野敬二も入っていたのが面白かったです。ただ、これ、全体の長さが5時間半あるんですよね……。なので、ちょっとオススメしづらいんですけど、序盤のわりとポップな曲だけでも聴いてみてほしいです。ネットっぽい音楽、ブレイクコアや同人音楽、ボカロとかを好きな方は、わりと好きなんじゃないかと思います。

伏見:5時間半はワーグナーより長いですね(笑)。こういうハイパーポップやネットカルチャーから出てきた音楽って、登場してから4、5年かそれ以上経って、いまそういうアーティストがたくさんいることは知っているんですが、現状どうなっているのか、数年前から変化があるのか、僕は見えてなくて。お二人はどう感じていますか?

清家:自分の(検索やおすすめ表示の)アルゴリズム的にそうなっている可能性も捨てきれないですけど、わりとメタル寄りになっているというか、メンヘラカルチャーみたいなものと結びついて、ヘビーになっている、マキシマイズされて音が過剰になっているような感じはします。

INDEX

ハイパーポップは実存と結びついている

つやちゃん:自分は国内のハイパーポップと言われているアーティストの取材をけっこうやっているんですけど、みなさん口を揃えて「次のJ-POPにしたい」というのは言っていて、実際そのコミュニティ周辺ではSATOHなどメジャー契約を結ぶアーティストもちらほら出てきています。ハイパーポップのテクスチャを導入したJ-POPも、今年になって増えていて。でも、アーティストと話していて思うのは、メジャーに行ってやりたいことと違う音楽をやることへの恐怖感だったり、それがタブー視されているような感覚が強いんですよね。時間をかけてゆっくりと自分の追求する音楽をやっていきたいというのはすごく感じます。先日インタビューしたkillwizもそういったことを言っていましたね。

伏見:すごく面白いですね。ハイパーポップって刹那的な感じがするし、ネットカルチャー自体、出ては消えるものっていう感覚がふつうだったと思うので、ハイパーポップと呼ばれるジャンルが「時間をかけて成熟させる」みたいな方向にいっているとしたら、それはすごく面白いと思いました。

つやちゃん:もともとジャンルの起源的に、読めない記号を曲名に使うとか、検索回避みたいな性質があったりするじゃないですか。ハイパーポップという名称をあえて使わず、ハイパーミュージックやオルタナティブヒップホップみたいに表現してコミュニケーションするとか、ハイパーポップっていう文化をどう守っていこうか、みんなで考えている感じはしますね。

伏見:ハイパーポップはvaporwaveと違って、「ネットのおもちゃ」感も実はしないというか、ネットにあるものが実存的に結びついてる人達がやっている音楽ですよね。実存がかかっているからシャバいものにはできない、というのがあるんじゃないかと思います。

つやちゃん:はい、はい。

清家:シャバい売れ方をしないというのは、ファンのことも考えているのかなと思います。ハイパーポップ的なパーティーに来てる人って、それがコミュニティライフラインの人もいると思うので、そういう人を置き去りにして、タイアップとかをガンガンやって音楽性を変えて売れると、やっぱちょっと、というのはありますよね。

つやちゃん:自分もハイパーなイベントにけっこう行く方で、自分自身もすごくそこに救われたっていう気がしています。この4、5年、あのカルチャーがなかったら、こういう仕事はしてなかったかもしれない。ふつうにクラブ行きます、ライブ見に行きますとは全く違う、「あそこが居場所である」っていう感覚があって、だからみんなであそこを守っていこうというのはあると思います。

INDEX

あのちゃんは驚異的

清家:「救われた」みたいな言葉が出てくるのはわかります。全然ハイパーポップじゃないですけど、例えばあのちゃんのファンとか、大森靖子さんのファンとか、そういう(ファンでいることやそのイベントに行くことが)コミュニティや居場所になっているところで、あの人達がもし全然違うことをしちゃうと、ファンの子達は危ういことになる、というか。

伏見:あのちゃんは特異ですよね。あのカルチャーを背負った立場で、あの大きさに行って、そのままタフにやっていくっていうのが。それで音楽だけなく芸能界的なとこにも入ってるっていうのが、ちょっと信じられない。

つやちゃん:ああいうコミュニティの繊細さを保ったまま武道館まで行けるんだ、と、感動しました。驚異的ですよ、本当に。「界隈の時代」とこの何年かよく言われますけど、その中での一番の成功例というか、代表的・象徴的な存在ですよね。

清家:そうですね。メジャーにいくって言った時に、さすがにちょっと変わるのかなと思っていたこともあったんですけど、本当にその繊細さみたいなものを保ちながら、めっちゃちゃんと仕事して、いろんなとこに出て、こなしていることに驚きます。でもたまにSNSで暴れるじゃないですか。

つやちゃん:それがどっちも保たれてるっていうのがすごいですよね。

伏見:なかなか他の国でも、ああいう人はなかなかいないんじゃないかと思います。全然違うけど、チャーリXCXの立場と近いかもしれないですね。あの感じでそのままトップに行くという。

つやちゃん:はい、はい。

INDEX

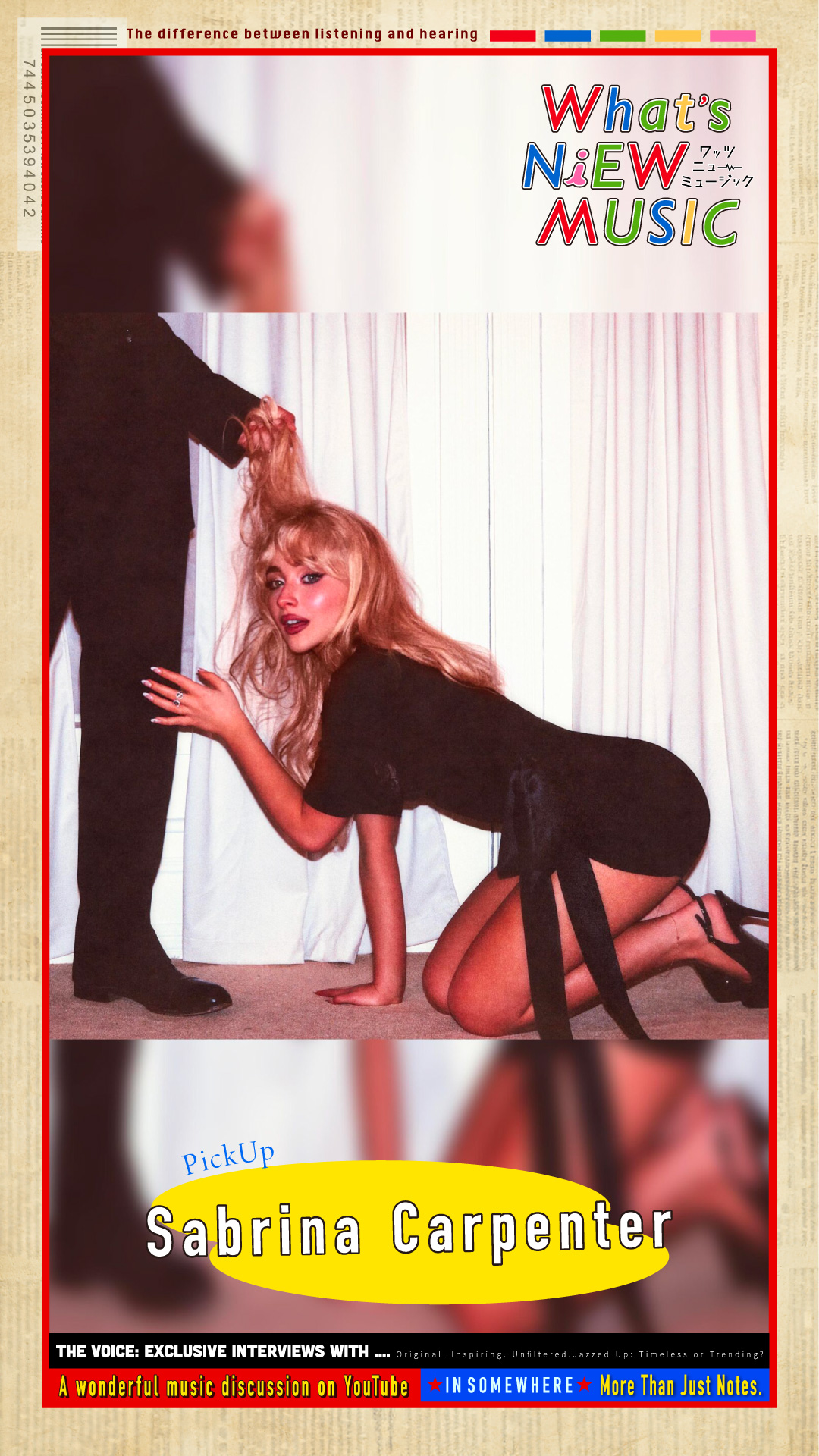

党派性を超えるサブリナ・カーペンター

伏見:最近の新譜の話からすごく広がってしまった……。新譜であと名前が出ていたのは、サブリナ・カーペンター『Man’s Best Friend』ですね。

つやちゃん:よく聴いてます。アルバムのアートワークも物議を醸したじゃないですか。歌詞のちょっと下世話な感じとかを聴いていても、近年フェミニズムやクィア理論、ポリティカルな意識が進んで、それが複雑化してハイコンテクストになっていった中で、ああいうあっけらかんとしたサブリナの歌詞がスコーンと響くみたいな、そういう受け方をしているところがあるんじゃないかなと思っています。

伏見:そうですね。揺り戻し的なところもある。ただ、すごくその辺のバランスを取っている感はあって、フェミニズムを踏まえていないかといえば、しっかり踏まえているんですよね。“My Man on Willpower”という曲は、自己啓発に夢中で私のことを放っている彼氏に対する嫌味みたいな曲で、「私が隣りにいるのに、あなたは目覚めてる」という歌詞がめっちゃ面白いです。どちらかというとリベラルに親和的な男性のダメさを描いている。

伏見:この前もトークイベントでそういう話になったんですけど、若い人は例えばLGBTQに関してはすごくリベラルな視線をふつうに持っているんだけれども、政治的な党派性には絡められたくないという感覚がある。そういう空気感と、サブリナのいまのあの雰囲気は、すごく合致したんだろうなと思いますね。

清家:SNSだと、政治的なものって、すごく極端な人たちが燃えている風景が目に入るじゃないですか。その印象が残っちゃうから、自分の考えがリベラルでも「左翼なんだね」と言われると「あ、いや、あの燃えてた人達とは違いますけど」みたいに思っちゃうのかな、と。あと、「やたら政治の話をするのはやばいやつだ」みたいな意識もありがちなので、やばいやつ認定されたくないけど、ふつうに考えていることはフェミニスト的だったり。

伏見:党派性で罵りあうようなところから逃れたいという気持ちは、正直僕もかなりあります。かといって、政治性がない状態でいることはできない。政治性はあっても党派性じゃないところに行く、というのは、共感するし、サブリナのやっていることも分かる感じがしましたね。