2025年8月8日(金)公開の映画『アイム・スティル・ヒア』。軍政下のブラジルである家族を襲った悲劇とその後の日々を静かに描いた、胸を打つ作品だ。

劇中に登場するビートルズの話題や、数々のレコードジャケット、当時のポップミュージックも印象的な本作を、評論家・柴崎祐二が論じる。連載「その選曲が、映画をつくる」第29回。

※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。

INDEX

軍政下ブラジルでの事件。家族の記憶を私的で親密な手触りで描く

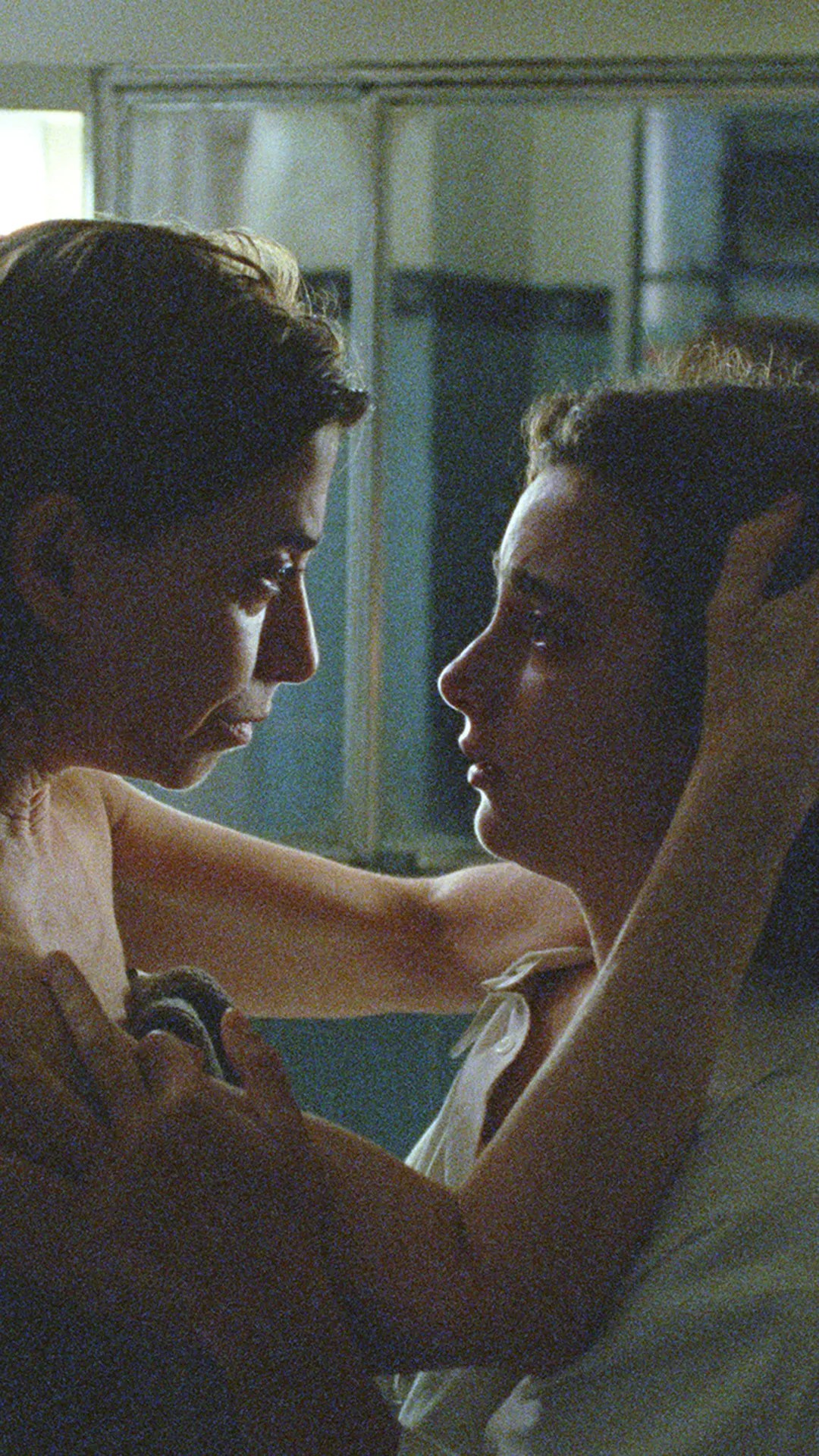

今回紹介する『アイム・スティル・ヒア』は、『セントラル・ステーション』、『モーターサイクル・ダイアリーズ』等で知られるブラジル映画界の名匠ウォルター・サレスが、久々に母国を舞台に撮影した新作映画だ。

時は1970年、リオ・デ・ジャネイロ。当時のブラジル社会は、1964年のクーデター以来軍事独裁政権下にあり、反政府思想への弾圧や市民への迫害が日に日に加速するなど、不穏な空気に包まれていた。元国会議員のルーベンス・パイヴァとその妻エウニセ、5人の子どもたちは、そんな中にあっても平穏な生活を営んでいたが、ある日突然、父ルーベンスが軍部によって連行されてしまう。彼は、自らの正義感に従い、密かに反政府活動家の救援に関わっていたのだ。軍部は、夫の消息を心配する妻エウニセと娘のエリアナをも拘束し、彼女たちから情報を訊き出そうとする。エウニセは、数日間の監禁を経て釈放されるが、いずれとして夫の行方はわからないままだ。しばらくすると、夫の友人から彼が軍部によって殺害されたことを知らされる。遺体の存在も、逮捕の事実すら闇の中のまま――。彼女は、不安を抱える子どもたちとともに、新たな生活を歩みだす。夫を不当な死に至らしめた軍事独裁政権の責任を明らかにすべく、長く厳しい戦いを続けながら。

サレス監督は、パイヴァ家の男子マルセロ・ルーベンス・パイヴァが2015年に発表した回想録『Ainda estou aqui』を読んで強い衝撃を受けたことをきかっけに、同書を原作とした映画の制作に動き出したという。1970年当時、実際にパイヴァ家の面々と交流があった彼にとって、そこに書かれていた内容は、ブラジル政治史に残る事件についての貴重な記録であるとともに、何よりも個人の記憶と結びついた私的な物語に感じられたのだという。

それゆえに映画のトーンは、通常の社会派サスペンスとはやや異なり、何より私的な記憶を喚起させるような親密な肌触りに貫かれている。街の様子や屋内外のディティール、そして、スーパー8フィルムに収められたホームビデオの質感に至るまで、ごく繊細なヴィジュアルが画面を彩り、監督の記憶と結びついた「あの時代」の姿が説得力を伴って迫ってくる。

INDEX

抵抗と希望の象徴としての音楽

そうした細やかな美意識は、音楽の使用法にもはっきりと映し出される。ラジオやレコードから流れる当時のポップソングが、見事なヴィジュアルイメージの積み重ねにも負けない形で、時代の雰囲気を醸すことに成功しているのだ。中でも特に印象的な存在が、当時の先進的な若者達の間で支持を集めていた、いわゆる「トロピカリズモ」系音楽家たちの各曲だ。

「トロピカリズモ」とは、1960年代後半に、カエターノ・ヴェローゾ、ジルベルト・ジル、ガル・コスタ、トン・ゼー、Os Mutantesといった面々によって推進された音楽・芸術ムーヴメントで、ブラジルのローカルな音楽スタイルと、同時代に英米から続々と現れたロックミュージックの要素を融合させたサウンドを特徴とする。彼らは、世界中で巻き起こっていた新世代による文化的な革新運動とも共振しながら反権威的な姿勢を貫き、軍事政権による検閲制度をかいくぐり挑戦的なリリースを続けたが、当局から要注意勢力としてマークされることにもなった。弾圧は次第に激化し、1968年12月には、ムーヴメントの中心的な人物であったカエターノとジルが軍部によって拘束されるという事件が起きた。彼らは、3ヶ月の拘禁の後、2年半にも及ぶイギリスでの亡命生活を余儀なくされた。

映画の中では、特にパイヴァ家の長女ヴェロカがこうした音楽家たちのファンである様子が描かれている。本編冒頭、仲間とドライブしているシーンに流れるトン・ゼーの“Jimmy Renda-Se”をはじめ、ガル・コスタの“Acauã”を部屋で流す様子などから、彼女がいかなる政治的な関心を抱いている人物なのか、あるいはまた、そんな彼女を鷹揚な態度で受け止める一家がいかなる理念を抱く人々であるかが、ごく説得的な形で描き出されていく。

その一方で、独裁政権下においてそうした志向を持つことが常に恐ろしい事態と隣り合わせであったことも、ショッキングな形で描かれている。ルーベンスを連行した後、軍部の人間がパイヴァ家の中でカエターノや英米のロックミュージシャン達のレコードを発見し、反政府活動との繋がりを確信する(ように見える)くだりなどは、なんともいえない不気味さが漂う。

しかし、それでもなおこの映画において、音楽は「抵抗」と「希望」の象徴である。上記トロピカリズモ系のアーティストの他にも、チン・マイアやエラズモ・カルロス、ロベルト・カルロス、ジュカ・シャヴィスらブラジル音楽界のスターたちをはじめ、セルジュ・ゲンズブール&ジェーン・バーキン等の曲が多数流れるのだが、それらのほぼ全てに、抑圧への抵抗のエネルギーが示唆されているのだ。

たとえば、セルジュ・ゲンズブール&ジェーン・バーキンの“Je t’aime… moi non plus”を聴きながらパイヴァ家の娘たちがダンスを踊るシーンは、普通に解釈すれば娘たちの「おませ」ぶりを描いた場面ということになるだろうが、不道徳な表現にあたるとしてこの曲が当時の右派政権によって禁止されていた事実を知れば、にわかにその意味が変わってくる。他にも、ルーベンスがダンスのためにかけるジュカ・シャヴィスが、風刺芸を特異としたコメディアンでやはり亡命を余儀なくされた人物だったこと、エラズモ・カルロスやロベルト・カルロスらが検閲下の元で隠喩的な曲を発表していたことを知れば、これらの曲の使用が何を意味しているのかをすぐに理解できるだろう。