INDEX

抵抗と希望の象徴としての音楽

そうした細やかな美意識は、音楽の使用法にもはっきりと映し出される。ラジオやレコードから流れる当時のポップソングが、見事なヴィジュアルイメージの積み重ねにも負けない形で、時代の雰囲気を醸すことに成功しているのだ。中でも特に印象的な存在が、当時の先進的な若者達の間で支持を集めていた、いわゆる「トロピカリズモ」系音楽家たちの各曲だ。

「トロピカリズモ」とは、1960年代後半に、カエターノ・ヴェローゾ、ジルベルト・ジル、ガル・コスタ、トン・ゼー、Os Mutantesといった面々によって推進された音楽・芸術ムーヴメントで、ブラジルのローカルな音楽スタイルと、同時代に英米から続々と現れたロックミュージックの要素を融合させたサウンドを特徴とする。彼らは、世界中で巻き起こっていた新世代による文化的な革新運動とも共振しながら反権威的な姿勢を貫き、軍事政権による検閲制度をかいくぐり挑戦的なリリースを続けたが、当局から要注意勢力としてマークされることにもなった。弾圧は次第に激化し、1968年12月には、ムーヴメントの中心的な人物であったカエターノとジルが軍部によって拘束されるという事件が起きた。彼らは、3ヶ月の拘禁の後、2年半にも及ぶイギリスでの亡命生活を余儀なくされた。

映画の中では、特にパイヴァ家の長女ヴェロカがこうした音楽家たちのファンである様子が描かれている。本編冒頭、仲間とドライブしているシーンに流れるトン・ゼーの“Jimmy Renda-Se”をはじめ、ガル・コスタの“Acauã”を部屋で流す様子などから、彼女がいかなる政治的な関心を抱いている人物なのか、あるいはまた、そんな彼女を鷹揚な態度で受け止める一家がいかなる理念を抱く人々であるかが、ごく説得的な形で描き出されていく。

その一方で、独裁政権下においてそうした志向を持つことが常に恐ろしい事態と隣り合わせであったことも、ショッキングな形で描かれている。ルーベンスを連行した後、軍部の人間がパイヴァ家の中でカエターノや英米のロックミュージシャン達のレコードを発見し、反政府活動との繋がりを確信する(ように見える)くだりなどは、なんともいえない不気味さが漂う。

しかし、それでもなおこの映画において、音楽は「抵抗」と「希望」の象徴である。上記トロピカリズモ系のアーティストの他にも、チン・マイアやエラズモ・カルロス、ロベルト・カルロス、ジュカ・シャヴィスらブラジル音楽界のスターたちをはじめ、セルジュ・ゲンズブール&ジェーン・バーキン等の曲が多数流れるのだが、それらのほぼ全てに、抑圧への抵抗のエネルギーが示唆されているのだ。

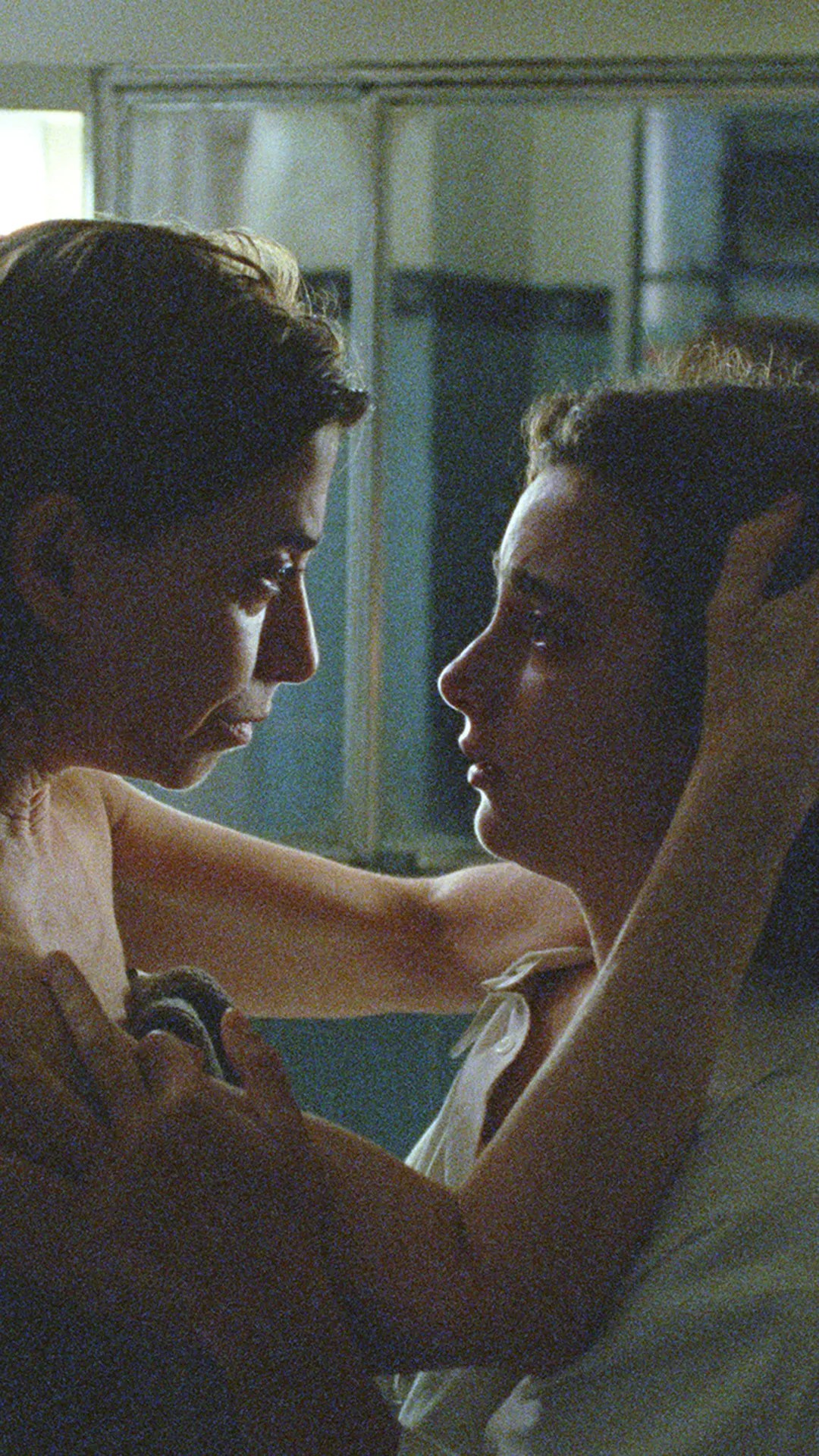

たとえば、セルジュ・ゲンズブール&ジェーン・バーキンの“Je t’aime… moi non plus”を聴きながらパイヴァ家の娘たちがダンスを踊るシーンは、普通に解釈すれば娘たちの「おませ」ぶりを描いた場面ということになるだろうが、不道徳な表現にあたるとしてこの曲が当時の右派政権によって禁止されていた事実を知れば、にわかにその意味が変わってくる。他にも、ルーベンスがダンスのためにかけるジュカ・シャヴィスが、風刺芸を特異としたコメディアンでやはり亡命を余儀なくされた人物だったこと、エラズモ・カルロスやロベルト・カルロスらが検閲下の元で隠喩的な曲を発表していたことを知れば、これらの曲の使用が何を意味しているのかをすぐに理解できるだろう。