INDEX

イギリスにおいてポップミュージックが担ってきた役割

特に、イギリスやアイルランドの現代文化史において何よりもそうだったように、ポップミュージックの存在は、ある特定の社会階層にとって、単に「ポピュラー」であるという意味を超えて、すぐれて多層的な意味において「ポップ」であった。それは単なる「趣味」である以上に、消費社会の末端部において自らのアイデンティティと実存が必然的に溶け込む対象であるという意味において、避けがたく「ポップ」なものだった。あるいは、様々なアイデンティティを束ね、ときにエスタブリッシュメントに対しての痛烈なカウンターとして機能してきたのが、「ポップ」ミュージックだった。パンク〜ポストパンク以後のロック / ダンス / ストリートカルチャーは、そういう意味における「ポップ」性と切っても切れない存在であったと同時に、そこにはつねに、熱狂的な没入への誘いとともに、自らを対象化して嗤い飛ばしてみせるような乾いたユーモアが見え隠れしていた。

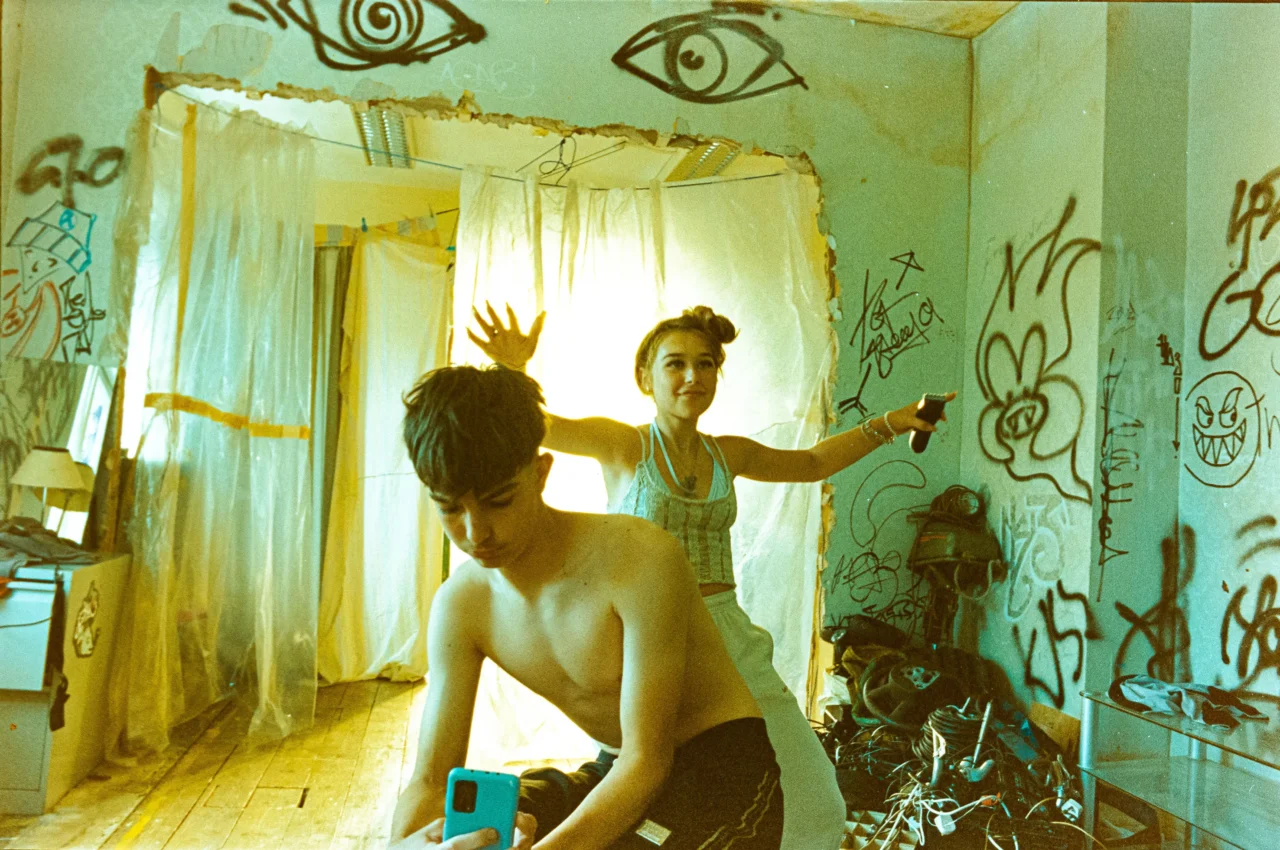

太平洋大戦後、厳密な意味での強固な階級社会を、(少なくともかつて中流意識の浸透の元そう自認していたという意味で)なんとか迂回してこられた日本にとって、こうした感覚はいまもなお本質的には分かりづらいものだと思われる(もし興味のある方がいれば、優れた音楽ジャーナリスト=ジョン・サベージが書いた『イギリス「族」物語』(岡崎真理訳、毎日新聞出版、1999年)を読んでみてほしい)。しかしながら、『バード ここから羽ばたく』の舞台になったイギリスの地方郊外都市で、明日をも知れぬ者たちが、労働者階級の代弁者と評価されることの多いSleaford Modsや、「反中央」的なイメージを強くまとっていたFontaines D.C.や、「国民的」バンド=Coldplayや往年のブリットポップの名曲を、元の音源がひしゃげるほどの爆音で聴くという行為には、当然のこととして、自己言及的な意味合いが付属してくるのだ。

いうなればバグたちは、音楽への熱狂を通じて自らを対象化し、アイデンティティを見定め、その熱狂によって、かろうじてニヒリズムへの隘路を避けて通っているということなのではないか。「対象化」という行為は、ともすれば(中産階級の人々がよくするような)理知的な方法でしか達成できないものだと思われるかもしれないが、しかし、爆音で再生される音楽体験とその肉体的な熱狂を通じて「対象化」が行われることもあるだろう(というか、そちらの方が、論理的思考を通じた自己対象化よりももっと根源的な体験かもしれない)。