タイラー・ザ・クリエイターの来日公演が9月9日(火)、10日(水)に東京・有明アリーナで開催される。8年ぶりとなる来日を前に、NiEWではタイラーを語る座談会を決行。

2025年の今、彼はどこに立っているのか? ヒップホップに精通した2人のライターの対話から、タイラーの音楽性と現在地を探る。

INDEX

『CHROMAKOPIA』はタイラーの心の深い部分を知れる

ーまずは『CHROMAKOPIA』(2024年)の感想を伺いたいです。

アボかど:西海岸ヒップホップとしてのタイラーって、これまであまり意識したことがなかったんですけど、『CHROMAKOPIA』ではそれが結構見える感じがしました。例えば、リリックの中でケニー(ケンドリック・ラマー)に次いでこの街で一番デカくなった、みたいなことを言っていたり、Gファンク(※1)っぽいシンセを使っていたり。スヌープ・ドッグ周りのシンガー、ラトイヤ・ウィリアムズが参加していたのも、自分にとってはかなり衝撃的でした。タイラーってそういう音楽も好きだったんだな、と思いましたね。

あとは、リリックがかなり生々しいというか、結婚観についての話が多いのも印象的で。自分はタイラーとほぼ同い年なのですが、同世代として刺さる話をしてもらっているなという感じがありました。それに加えて今までのラップの主題にあった「父親の不在」について。結構衝撃的な話を出してきて、あれがすごい感動的でしたね。

※1:1980年代末期にアメリカ・カリフォルニア州で生まれた、ヒップホップのサブジャンルのひとつ。サンプリングに加え、生楽器の多用、シンセサイザーによる特徴的な旋律、ファンクとゆるやかなサウンドの併用、ゆったりとしたグルーヴ、サビにコーラスを使用することなどが特徴。

hashimotosan:自分も似た感想ですね。サウンド面だと、1、2曲くらいアフリカ音楽っぽい要素を取り入れてたりして、先行曲を聴いたときは「こんな感じの路線かな」って思ったんですけど、実際聴くとこれまでのタイラーのアルバムの延長線上にあるサウンドもあって、全体としてはまとまっている印象でした。

歌詞は、妊娠の話とか、父親の不在、母親の老化の話とかも出てきて、かなりさらけ出してる感じ。アートワークも暗めで、昔からのファンにはちょっと重く感じるかも。気楽に聴けるアルバムじゃないけど、その分タイラーの心の深い部分を知れるので「聴けて嬉しい」って思うファンもいると思います。だから賛否両論ある作品だろうなって感じですね。

アボかど:ただ、こんなに自分の話をリリックにしておきながら、オルターエゴを立ててる点については、すこし意図がつかめずにいました。

hashimotosan:純粋に自分として歌うことへの照れ隠しなのかも。あとは先行曲“Noid”のMVで、マスコミに私生活を追われるみたいな描写があったり、やめてくれって顔を隠す仕草をしてたりしましたよね。あれも含めて、多分「マスク」っていう象徴的なテーマがあるんだろうなって思いました。

―一方、公演終盤に、マスクを取って自分らしく生きろとパフォーマンスするタイラーのツアー映像もタイムラインに回ってきました。

アボかど:「自分らしく生きる」ことの美しさって、ここ数年大切にされてきたことの一つだと思うんですよね。でも『CHROMAKOPIA』では、それによって起きる弊害みたいなのも描かれてるのが印象的でした。自己中心的になりすぎちゃうみたいな話をしてる曲とかがあって、そこも結構生々しいというか。エピソードとして事実かどうかはわからないんですけど。

hashimotosan:ある意味、覚悟みたいなものも感じますよね。それでも「マスクを取れ」っていう曲もあったりして。だから、私生活を切り売りしすぎることとか、SNSで自分を発信する場が増えていくことへの警鐘みたいなメッセージも、ビデオを見てると感じられますね。

アボかど:Odd Futureで一緒にやってたホッジーが、今名前をジェリーに変えて活動してるんですけど。ジェリーが複数のインタビュー(※2)で、Odd Future時代を苦々しく振り返っているんですよね。「ホッジーというペルソナを作り上げて防衛機能として使っていたが、機能しなくなってやめた」みたいなことを言っていて。そういう人が身近にいたからこそ“Noid”みたいな曲ができたのかなとも思いますね。

※2:参照:Hodgy Beats is No More. Jerry Would Like to Introduce Himself(https://www.gq.com/story/hodgy-beats-is-no-more-jerry-would-like-to-introduce-himself)

―アルバムの最後は結構前向きな終わり方でしたよね。

アボかど:“Balloon”のあたりはすごい前向きで、いろいろ考えたけどやっぱ俺はこれでいくんだぜ、みたいな感じを言ってる印象でした。それまで結構暗かったですけどね。

hashimotosan:タイラーのアルバムって、毎作どっちもある感じですよね。今おっしゃったように、前半は自分さらけ出しタイムで、結構重めな内容が多い。例えば、彼女を妊娠させちゃったとか、母親が年をとってきてどうしようみたいな話とか。まあ、そこもファニーに描いてる感じはあるんですけど。

でも後半になるにつれて、「そこも含めて人生だよね」みたいな感じで、前向きに捉えていくモードに入っていくんですよね。アルバム全体の構成というか、雰囲気としてそういう流れになってるなって思いました。

INDEX

西海岸ヒップホップらしさを出し始めたタイラー

アボかど:あと、個人的に思ったのは『Call Me If You Get Lost』(2021年)と比べると、『CHROMAKOPIA』の立ち位置は面白いなって感じましたね。『Call Me If You Get Lost』って結構特徴的で、DJ DRAMA(※3)がめちゃくちゃ目立ってて。あれは『IGOR』(2019年)でヒップホップ以外の方向に寄りすぎたのを戻すみたいな狙いがあった作品じゃないかと思うんです。がっつりラップもしてるし、サンプリングも多用してましたし、マッドリブとかブーンバップ系のプロデューサーも使って、ヒップホップの真ん中に寄せた感じの作品という印象でした。

でも『CHROMAKOPIA』は、そういう方向じゃなくて、ループ感が薄いネオソウルとかジャズっぽい曲もあったり。サンプリングもしてますけど、『Call Me If You Get Lost』的なサンプリングとは違うんですよね。どちらかというと、これまでのタイラーの集大成みたいな感じで、タイラーらしさに回帰したアルバムという印象がありました。

※3:アメリカのDJ / 音楽プロデューサー。『Call Me If You Get Lost』ではハイプマンとしてアルバムの随所でシャウトを入れている。

hashimotosan:そうですね、自分も『Call Me If You Get Lost』はかなりタイラーのヒップホップ愛が爆発した作品だと思います。彼は多分2000年代ぐらいのヒップホップをすごく聴いて育ったと思うので、その頃のミックステープ文化とかがDJ DRAMAも含めて色濃く出ていたアルバムですよね。自分も同世代なので「なるほど、そこを使ってきたのね」って感じでテンション上がるアルバムでした。

で、そこから『CHROMAKOPIA』を最初に聴いたときは、全く違うモードで、今作りたいのは全く違うものなんだろうなって印象でした。でも、やっぱり一番感じたのは内面の変化で。『IGOR』とか『Flower Boy』(2017年)では失恋とか孤独感みたいなテーマで赤裸々な歌詞でしたよね。それが『Call Me If You Get Lost』で「ヒップホップ最高!」みたいなモードになって、そこからまた『CHROMAKOPIA』でよりパーソナルで内省的なアルバムになったという変化のほうが、サウンド面より印象的でした。

アボかど:サウンドでいうと『Call Me If You Get Lost』の流れも引き継いでる気がしていて。例えば“Sticky”でヤング・バックの“Get Buck”のビートをそのまま使うところとか。ああいう部分は、タイラーの2000年代ヒップホップ趣味がストレートに出た瞬間だなって思いました。

アボかど:タイラーといえばジャンルを越境するイメージも強いと思うんですが、『Call Me If You Get Lost』以降は明らかにヒップホップを聴いて曲を作ってる感じがしますね。それに、最初にも言ったんですけど、“Darling, I”でGファンクっぽいシンセを使ったのは個人的にびっくりでした。タイラーって西海岸ヒップホップ色をあまり出してこなかった人なので、そこをちゃんと通ってきてるんだなって。去年ケンドリック・ラマーが盛り上げた西海岸の流れに、タイラーも合流した印象ですね。『The Pop Out』(※4)にも出てたし、“Rah Tah Tah”でケンドリックに次ぐデカい存在なんだみたいなことも言っていたり。そういうところも含めて、西海岸ヒップホップとしての自分を出してきたなって感じました。

※4:2024年6月にアメリカ・カリフォルニア州イングルウッドのキア・フォーラムで開催されたケンドリック・ラマーによる一回限りのコンサート。

hashimotosan:確かに、タイラーはケンドリックが去年リリースしたアルバム『GNX』収録曲の“Hey Now”をリミックスしてフリースタイルをやってましたよね(“THAT GUY”)。タイラーとケンドリックがどういう関係かはちょっとわからないですけど、多分お互いリスペクトはしてるんだろうな、って何となく聴いてて思いました。

アボかど:多分好きですよね、お互いに。

hashimotosan:そう思いますね。この間のClipseのアルバム『Let God Sort Em Out』に2人とも参加してましたけど、多分通ってきた音楽とか影響を受けた音楽がかなり似てるんだと思うんです。世代も近いですし、LAのバックグラウンドも強いですし。そういう意味で、お互いに自分と似たフィーリングを感じ合ってるんじゃないかなって思います。

アボかど:あのClipseのアルバムって、明らかにリリシストしか客演で呼ばれてないですよね。ナズとかケンドリックとか。Pusha Tはリック・ロスと仲よかったりするんですけど、そういうところを押しのけてタイラーが参加しているっていうのは、ラッパーとしてのタイラーが改めて認められたように感じるっていうか。ここ数年でそういう流れもあるのかな、って思いました。

INDEX

『Don’t Tap the Glass』のサプライズリリースについて

―そして、『CHROMAKOPIA』のリリースから約9ヶ月後に『Don’t Tap the Glass』がサプライズリリースされました。このペースでのアルバムリリースはキャリア最速ですよね。

アボかど:『Call Me If You Get Lost』ではデラックスエディションを出したり、時間差でフィジカルを出したりと一枚の作品を長く聴かせるような人だと思っていました。だから、このペースで出したのはかなり意外だったんですよね。まだ『CHROMAKOPIA』ツアーの途中だし、どうしたんだろうっていうのは結構思いました。

hashimotosan:自分もタイラーはじっくり仕上げる系の人なのかなって思ってたんですが、最近のインタビューで、アルケミストとか、カレンシーみたいな、年に何枚もアルバムを出す人の名前を挙げて、彼らみたいな存在も必要だっていうことを言ってて。多分タイラーは今そういうモードなのかなっていう。

多分当時は時間をかけて作ったから、みんなにレビューとかも見ないで集中して聞いてほしいってことも言ってたし、自分の作品にフォーカスしてほしいモードだったんだと思うんですけど。今は多分『Don’t Tap the Glass』の内容も含めて、ちょっとハイになってるというか、楽しみたいモードなのかなっていう印象ですね。

アボかど:『Don’t Tap the Glass』は『CHROMAKOPIA』とも繋がる香りもほんのりとしたんですよね。 一番最後の曲とか「なぜ愛が見つからないんだろう」みたいなことを言っていて、少し『CHROMAKOPIA』の主題に近いんじゃないかと思ったりしたんです。

あと『CHROMAKOPIA』に“Thought I Was Dead”っていう曲があって。あれって「リリースのスパンが開きすぎてみんな俺のこと死んだと思ってた」みたいな、ラップゲームの速さに対する自虐のニュアンスがあった曲だと思うんです。それを出してからこのスパンで次のアルバムをリリースするっていうのは、ちょっと繋がってるのかなとか思いましたね。

hashimotosan:まあでも、タイラーのインタビューとかを見てると、正直特別な意図はないんじゃないかと思いますね。本当に反動でしかなかったのかなっていうか。『CHROMAKOPIA』がシリアスめな内容で、多分ツアーをやりながら、もっとダンサブルな曲があってもいいんじゃないかなっていうような感じで、比較的急ごしらえで作ったアルバムなのかなって。

アボかど:『CHROMAKOPIA』はサンダーキャットとかスティーブ・レイシーも参加してたけど、今回は純粋にビートはタイラーが1人で小さく作った作品でもあるし、そういった意味では本当にノリでできたみたいな雰囲気もありましたね。

hashimotosan:あとは、自分が印象的だったのは、マディソン・マークファーリンとか、イエバの起用ですね。まだまだ若くてキャリアも浅く、知名度もないけど才能ある若いアーティストをタイラーはすごいチェックしてて、そのアーティストをフックアップしてくってところが、タイラーのすごさだなと。

―サウンドや内容についてはいかがでした?

アボかど:『CHROMAKOPIA』に西海岸ヒップホップとしてのタイラーを感じたと言いましたが、『Don’t Tap the Glass』にも結構それを感じましたね。World Class Wreckin’ Cruとかエジプシャン・ラヴァーとか、その辺っぽい曲があったりして。あとフリー・ナショナルのT・ナヴァによるヴォコーダー(※5)も入ってたりするじゃないですか。 そこに結構西海岸のど真ん中を感じました。

まあ、とはいえいろんな曲をやっていて。ニューオーリンズバウンス(※6)とか、アトランタベース(※7)をやってみたりとか。やっぱりタイラーって結局いろんな音楽を「取り入れてしまう」人なんだなと思いましたね。あと個人的にちょっと面白かったのが、ドレイクと関わりの深いイエバを連れてきて<I will take care of you>って歌わせるのやべえなって(笑)。

※5:ヴォイス(声)とコーダー(符号化)を合わせた、わかりやすく一言でいうと「ロボットボイス」が出せるエフェクター。 鍵盤や外部の機器によって音の高さをコントロールすることもできる。

※6:アメリカ・ルイジアナ州ニューオーリンズで生まれた、特徴的なリズムとコールアンドレスポンスが組み合わされたヒップホップのサブジャンルのひとつ。

※7:アメリカ・ジョージア州アトランタを発祥とするヒップホップのサブジャンルのひとつ。1980年代半ばのマイアミベース(ブンブンうなる重低音と速いビート)に、R&Bの要素が加わったポップなサウンドが特徴。

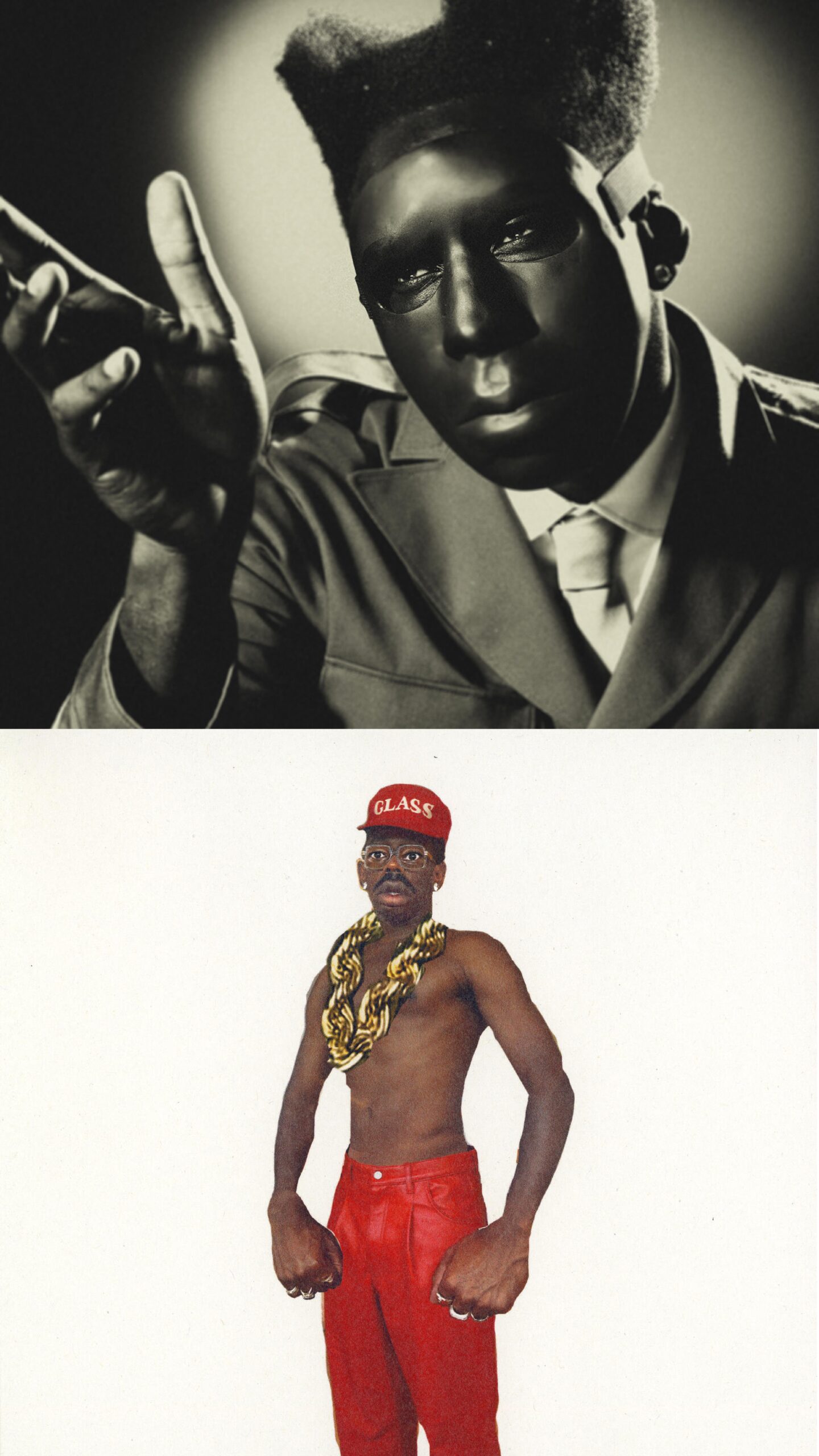

hashimotosan:自分もシンセの使い方だったりとかが1980年代の感じもするなっていうか。Gファンクっぽい感じもありつつ、ヒップホップ黎明期のあたりのテイストもあって。ファッションがLL・クール・Jっぽいっていう指摘もあったりとかしましたしね。あとはやっぱりThe Neptunes(※8)が好きなんだなっていう感じ。

※8:ファレル・ウイリアムスとチャド・ヒューゴの2人によるプロデューサーチーム。

アボかど:それはめちゃくちゃありましたよね。

hashimotosan:あとは、いろんなものがごっちゃになってる感じに2000年ぐらいのOutKast『Speakerboxxx/The Love Below』っぽい雰囲気もあって。いろんなものが混ざって爆発してるエネルギーの強さみたいなところに似たようなものを感じたりしました。

アボかど:今回のアルバムは結構いろんなラッパーのネタを使ってるのが地味に特徴だと思っていて。バスタ・ライムスとか、Too $hort、リル・スクラッピーとクライムモブの声ネタとか。

ちょっとここからは飛躍する話なんですが、ここ最近のタイラーは結構The Gameから影響を受けているんじゃないかと思っていてですね(笑)。というのも今作の“Sucka Free”でThe Gameの“How We Do”のフローを使ってるんですね。 で、このフローって“CORSO”でも使ってて、結構The Game好きなんだなって思ってたんですけど。

アボかど:The Gameってラッパーのネームドロップをめちゃくちゃ出して、ヒップホップ好きをぶち上げていくみたいなスタイルのラッパーなんですけど、タイラーが入れるヒップホップからのサンプリングにはそれと通じる楽しさがあります。

hashimotosan:The Gameの『The Documentary』が好きって言ってましたよね。

アボかど:思えばThe Gameってタイラーが売れてから最初に一緒に曲を作った西海岸の大物なんですよね。すごい初期から影響を受けてるっていうわけではないかもしれないけど、多分結構好きなんじゃないかと。