INDEX

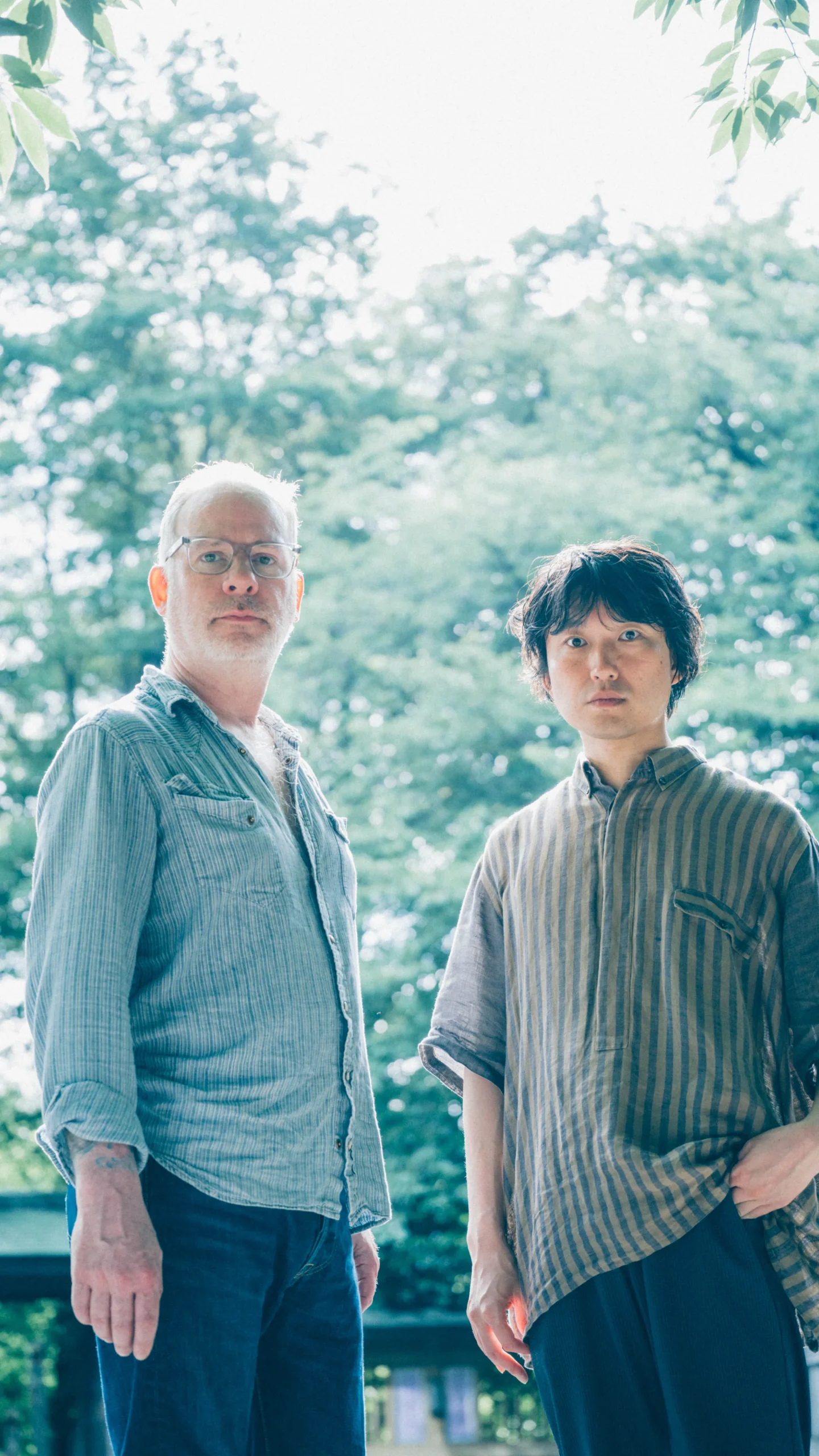

AIには代替不可能な「他者」と音楽を作るということ。その真髄

ー例えば今、AIの発展が目覚ましいですが、そうしたテクノロジーの進化はお二人の音楽に影響があるものですか?

ジョン:うーん、大きくは受けていないと思う。たしかに、いろんなことがやりやすくなった。でも、テクノロジーによって僕の制作方法が変わったとは思わない。やっぱりその時々の状況に左右されることが大きくて、誰と一緒にやるかもそうだし、どういうアートを目指しているのかもそう。音楽のどんなところに気を使うかも、状況次第で変わってくるし。

─つまり、ジョンさんは「人間の手でやること」が大事だと考えている?

ジョン:というのが僕の意見だね。

─Tortoiseとテクノロジーについては、『TNT』でのPro Toolsのいち早い導入が象徴的ですが、その際、他のミュージシャンから反応はどうでしたか?

ジョン:特にネガティブな反応はなかった。自宅で作業できて、レコードを作れることが大きかったからね。他のミュージシャンが同じ状態になるまでには数年かかったと思う。

ジョン:AIに関しては正直なところ、ほとんど使ってないよ。まだ、だけどね。使えそうだなと思ったら使ってみる、ただそれだけ。マスタリングとかならあるかもしれないけど、制作とかミキシングのレベルでは……正直なところ、違うかな。

蓮沼:わかります。僕はAIに関しては、フラットに捉えています。ゼロからAIに生成してもらう使い方と、何か作業を手伝ってほしいことのために活用する使い方がありますよね。

音楽制作上のプラグインなどがそうですけど、例えば、イコライザーでAIに音の処理をしてもらうのは音楽の現場だと通常の様式だったりします。個人的にはAIについては、「便利だったら使う」「面白かったら使う」って感じです。

ジョン:わかるよ。そもそも、多くの人は「正しい方法」を求めがちだと思う。当時も今も変わらないのは、「とにかく自分たちが面白いと思えるもの」を作ること。それが僕らの最大の動機。誰か他の人がそれを気に入ってくれたら素晴らしいことで。でも、まずは自分たちがワクワクできるかどうかがすべて。

蓮沼:すごく共感します。自分の内側をとにかく出していくということですね。

蓮沼:僕はよく「偶然性」って言葉を使うんですけど、それはすごく古典的な考え方に基づくもので。例えばコンピューターでプロセシングするときも自分が予期せぬ音が出たりというような、エラーが好きなんです。

ジョン:面白いね。『TNT』を作っていたときのことは詳しく思い出せないけど、僕らもそんなことを考えていた気がする(笑)。

Tortoiseの制作は、絵を描いている感覚に近くて。いろんな要素が目の前にあって、最終的な「イメージ」に向けていろんな組み合わせを試してみる。僕らの場合、90%くらいは構成(作曲)されている。つまり「枠組み」があって、そこに何をどう重ねていくか、編集的な作業を繰り返し試すのが僕らの制作。ディテールはその編集段階で加わってくるし、途中で曲の構造自体が変わることもある。

でも結局そのうちの半分は捨てて、そのうちに「あ、これか」と見えてくる瞬間があって。完全な即興ではないけど、まあ……「すべて構成されてる」とも言い切れない、というような。完璧なものができなくても、「自分たちがワクワクできるものか」「フレッシュに感じるか」っていう瞬間的な判断が大事で、とにかく前進することを心がけていた。仕事をぱっぱと進めようという気持ちもあったと思うけど(笑)。

蓮沼:今日のジョンさんとの出会いも素敵な「偶然性」だなと思います。新譜のエンジニアリングでも、ジョンさんにはもうディストーションをかけたり、モジュレーションを自由に変えてもらって、音質の雰囲気を変えたり好きに音をいじってほしいんです。

ジョン:まさに今日、執太と気が合うなと思うのはそういう部分で。誰と出会うか、どうやって出会うか、そしてその出会いが自分に何をもたらすか——執太はそういうことを丸ごと受け入れて、相手に託すことができる人だなと感じた。音楽家はもっと自由に、その枠を越えて、自分のやりたいことをやればいいと僕は思うね。

蓮沼:ありがとうございます、嬉しいです。蓮沼執太チームのみんなはもうサウンドの細かいテクスチャーから何まで、ジョンさんが好きなので正当派なミックスはしなくていいです(笑)。

ジョン:ふふ、わかったよ(笑)。僕はそういうオープンな人の仕事が多いし、嬉しいよ。やっぱり一番大事なのは、音の配置とかそういう話じゃないんだよね。

▼配信情報

蓮沼執太チーム

『Seneca』

2025年8月13日(水)配信

https://virginmusic.lnk.to/Seneca

▼イベント情報

『NEW FES』

2025年8月16日(土)

会場:神奈川県 Art Center NEW

出演:蓮沼執太チーム(蓮沼執太、石塚周太、イトケン、尾嶋優、斉藤亮輔)

https://artcenter-new.jp/event/newfes/

舞台『Train Train Train』

2025年11月26日(水)〜30日(日)

会場:東京都 東京芸術劇場 プレイハウス

出演:森山開次(振付・演出)、蓮沼執太(音楽)、三浦直之(テキスト)

https://www.train-train-train.com