コロナ禍で「不要不急」だとして、活動の休止や延期を余儀なくされた文化芸術の表現の数々。2007年に旗揚げし、日々の営みとして演劇を発表し続けてきたマームとジプシー主宰の藤田貴大は、「そう言われたことがいまだに引っかかっている」と振り返る。

ここ数年の演劇をとりまく変化を踏まえて着想を得た新作『Curtain Call』では、過去のどの作品のモチーフよりもあえて自分たち自身に近い「演劇」と向き合うのだという。これまで戦争や災害、事件などを作品で扱いながら、一人ひとりの些細な細部を描き、大文字の歴史と観客との距離をつないできたマームとジプシーが今、自分たちの「営み」を見せようとすることにはどんな思いがあるのだろうか。

制作の真っ最中だという準備期間のある一日に、揺らぎつつある演劇の潮目、戦争や災害の記憶に向き合い続けている理由、演劇が無形であるからこそ期待している記憶の残り方などについて話を聞かせてもらった。

INDEX

コロナ禍で「不要不急」と言われた演劇。「『ここで演劇を語ってみようかな』といよいよ思った」

─これまでマームとジプシーは、さまざまな土地をリサーチしながら、史実や記憶を織り交ぜて舞台をつくり上げてきていますよね。『Curtain Call』は、登場人物が劇場に到着してから、演目が上演されるまでの準備の時間を描くそうで、自分たちの「日々の営み」により近いテーマになると聞いています。これまでとはまた違った作品になる予感がありますが、変化の理由としてなにが大きかったのでしょうか?

藤田:いろんな理由があるのですが、まず『Curtain Call』はマームとジプシーのなかで「新作」という扱いなんです。マームとジプシーでは、未発表の作品だからと言って新作とは呼ばないようにしていて。自分にとって新しいという身体感覚のようなものがあるものを「新作」と言っています。

これまで『cocoon』(※)という作品を約10年かけて上演してきたなかで、コロナ禍では延期が続いて、なんとか公演を打ったという感じだったんですよ。その『cocoon』の最終公演が地元の北海道で、自分は沖縄という土地に体力や時間、いろいろなことを費やしてきたけれど、生まれ育った(北海道)伊達市のことは図書館に行って調べたことすらないんじゃないか? みたいな違和感にぶつかって。その流れでつくったのが、前作の『equal』(2024年)です。新しい土地に出会って作品をつくることはこれからも続けていく予定ですが、「今の自分が、自分の外側と関わるうえでなにが必要なのか?」と考えたときに、「ここで演劇を語ってみようかな」といよいよ思ったという感じです。

※2013年初演、今日マチ子原作。沖縄戦の看護隊に動員される少女たちに着想を得た作品。

1985年生まれ。北海道伊達市出身。2007年マームとジプシーを旗揚げ。以降全作品の作・演出を担当する。2011年6月-8月にかけて発表した三部作『かえりの合図、まってた食卓、そこ、きっと、しおふる世界。』で第56回岸田國士戯曲賞を受賞。2013年に太平洋戦争末期の沖縄戦に動員された少女たちに着想を得て創作された今日マチ子の漫画『cocoon』を舞台化(2015年、2022年に再演)。同作で2016年第23回読売演劇大賞優秀演出家賞受賞。近年の作品に『equal』、『Dream a Dream』、イタリアとの共同製作『Chair/IL POSTO』などがある。演劇作品以外では展示作品や書籍の執筆にも取り組み、昨年、初の長編小説『T/S』(筑摩書房)を発表した。

─いよいよという感覚は、コロナ禍を経験したことも大きいのでしょうか。

藤田:コロナ禍で「演劇は不要不急」だって言われましたよね。この4〜5年は、世の中が考える演劇っていうものの価値が大きく変わりつつある時期を過ごしている感覚があります。特に劇場で作業していると、そのことをひしひしと感じるんですよ。そもそも劇場にみんなで無事に集まれたこと自体が奇跡で、演劇が上演できることは特別だという時代になってきているというか。

「企画さえ立てれば、演劇は当たり前にできるよね」という感じじゃなくなったことに関しては、良い面も悪い面もありつつ、僕自身は結構いいものだと思っているんです。それで、『equal』の三重公演のときに、照明や音響を劇場に入ってから微調整していく場当たりっていう作業をしながら唐突に、「楽屋裏ってめっちゃ面白いんじゃないか?」って次の新作の着想を得て。僕らは当たり前に演劇というものに関わっているけど、そもそも多くの人にとっては演劇というもの自体が特殊なことなんじゃないかなと改めて思ったので、社会における演劇の立ち位置に揺らぎが起きているときに、僕が思う演劇というものを扱ってみるのはどうだろうと率直に思いました。

─三重公演はいつ頃のことですか?

藤田:2024年の10月ですね。『Curtain Call』というタイトルもそのときに閃いたし、バーッて導かれるみたいにして。ただ、2024年の4月に『T/S』っていう小説を出して、僕が演劇とどう関わってきたか、わかりやすく言ってしまえばどう救われてきたのかを書いていたんですよ。自伝的みたいに言われるのはあまり好きじゃなくて、あくまでも演劇との関わりについて書いていたものなんですけど。だから演劇そのものを描きたいというのは潜在的にあったのかもしれないですね。そこから制作とも話し合って、今後、海外公演にも持っていける舞台セットも用意しているみたいです。なのでやっぱり、これがマームとジプシーとしての近年における「新作」ということなんですよね。

INDEX

生きる営みを不要不急だと言われたことが、いまだにすごくひっかかっている

─出演者もスタッフも怪我や病気をせず集えることって本当に奇跡みたいなことなのに、当たり前とされていたことのほうがむしろすごく脆いフィクションというか、共同幻想だったのかもしれないと話を聞きながら思いました。藤田さんは沖縄の土地の史実や記憶を扱うときなどにも、フィクションだからこそできる表現を探してきたと思うのですが、今回はドキュメンタリーの手法に近づいていくという感じですか? それとも、フィクションの枠を拡張するという感覚に近いのでしょうか。

藤田:そもそも演劇って、「リアル」という言葉のありかみたいなもののまわりでずっとウロウロしてると思っていて、『Curtain Call』でいくら生身の舞台裏を見せようとしても、舞台で上演する以上、それはリアルなのか? という問いが生まれますよね。それをわかった上で、今回は明らかに観客の人たちが知らない青柳いづみ(※)が目の前にいるのではなく、「これって青柳いづみさん本人なのかも?」ぐらいの近さでやるときがきたというか。結局どこかで嘘をつくことにはなっちゃうと思うけど、今まで描いてきた世界よりも、もうちょっと本当の自分たちの姿を見せようと頑張るみたいなことだと思います。

※マームとジプシーの作品に出演する看板俳優の一人。

─個人的にマームの舞台から受け取る魅力として、遠いと思われていたものが近くに感じる瞬間があることだと感じています。たとえば『equal』では、舞台上の一人ひとりが朝ごはんになにを食べたか、どんな献立が好きか、こまやかに語られていましたよね。個人的な描写の積み重ねがあるからこそ、その人たちが経験した事件なり戦争なりの現実に、現代の自分が引き寄せられて、結ばれていく瞬間がある。藤田さんが、一人ひとりの生を描く理由みたいなものがあれば聞きたいと思っていました。

藤田:演劇を観る人も、つくる人も劇場に来ているということは、みんなに朝がきて、朝起きたということですよね。「今日は観劇だからちょっといい服を着よう」とお客さんが思ったり、「今日は本番だからいいフルーツを楽屋に買っていくか」とスタッフが思ったりして。当たり前のことだけど、役者がぽんっと舞台に立てば演劇が始まるわけではなくて、たくさんのスタッフがいて、その日に向けた準備の先に本番があります。お客さんも含めて、本番の時間にダイアルを合わせて集まってきているわけです。そういう一人ひとりが偶然何百人も集まる演劇というのは異様な空間だし、奇跡の場でしかないんだけど、同時に、ただそれだけのことでもある。これがただの「営み」であるということを、どこかで、誰かに、忘れられているんじゃないか? と思ったんですよ。だから、「不要不急」みたいな言葉が軽く──僕はすごく軽く言われたと思っているんですけど、出てくる。

─特別なことに対してではなく、日々の営みを否定されたという感覚でしょうか。

藤田:「非常時には最低限の衣食住を優先する」という意味だとは思うのですが、演劇というものに関わる自分たちの営みが、最低限の衣食住から外れたことがまずショックでしたね。僕自身が演劇がなかったらたぶん生きていけなかったタイプだったこともあると思います。演劇以外で稼げないからという意味ではなく、幼少期、学校がつらくても演劇があったから人との距離がつかめるようになったり、食べて寝るだけじゃない生活を得られたりしたので。そういう生きる営みを不要不急だと言われたみたいで、いまだにすごくひっかかっています。

たとえば料理をする人たちだって、今晩のディナーに向けて、今みたいに明るい時間帯から鶏を仕込んだりするわけじゃないですか。それと一緒で、僕らも日々、仕込んでいるわけで。演劇や表現って、相変わらずなんだか特殊で、真面目な仕事だと思われない節があるような気がします。「不真面目にやったこと、1回もないけどな」とも思うし、0秒で舞台に立っているわけじゃない。『Curtain Call』はたぶん、そこをやりたいんですよね。青柳いづみだって、いつもすんごい地道にストレッチしている。僕は自分のことも作品に書くから、表現やエンターテインメントというのは消費されていくのが仕事だと思っている部分もあるけれど、マームとジプシーに関わってくれている俳優やスタッフに、自分自身を切り売りしているような感覚になってほしくないんですよね。誰もが一つの身体しかもっていない生身の人間だということを、観ている人にわかってほしいというか。それが、さっき質問してくれたような、「一人ひとり性」みたいなものを大事にしたい気持ちにつながっているんじゃないかなと思います。

INDEX

舞台と客席を隔てるカーテン。お互いにシグナルを送り合う「カーテンコール」の美しさ

─以前インタビューで、藤田さんが「海が海であることに拍手なんてないし、ひかりがひかりであることに拍手なんてないし、そしてこれから生きていくこと自体にも拍手なんてないと思うから」と話していたのが印象に残っています(※)。今の話とつながるかわからないのですが、『Curtain Call』って名前が面白いですよね。「ただ準備している姿を見せる」公演に対する拍手というのは、生きる営み自体への拍手になり得るのか? と想像しています。

藤田:「Curtain Call」というのはカーテンが閉まった後に観客が拍手をして出演者を舞台上に呼び戻すことができる時間のことなんですけど、イタリアで公演したときに現地の俳優に話したら、「『コール』と言うことはあるけど」って、「カーテン」にピンときていなかったんですよ。ヨーロッパの現代演劇の場合は、もっとステージと観客の境界が曖昧なんですよね。カーテンは幕であり、日本の芸能の舞台で言えば緞帳のこと。だから「Curtain Call」が起きるのは、幕がある劇場ということになる。改めて調べてみて結構不思議な言葉だなと思ったのをきっかけに、客席と舞台には一つ幕があることに改めて気づきました。

もう一つの話として、僕の祖母が白内障になったときに、「なんだかね、真っ白いレースのカーテンが、瞼から垂れ下がってるようだよ」って言ったんです。本当にそうなんだろうなって想像しました。カーテンは、「わたし」と「外」を隔てているもの。自分という部屋と、外側を隔てるもの。遮光カーテンにするのか、朝日が差し込むカーテンにするかは人それぞれだけど、そういうものが舞台の間に垂れ下がっていることに興奮してしまって。

─なるほど。

藤田:それでいて「コール」というのは、誰かとつながるものなんですよね。もしくは、誰かへのシグナルでもある。カーテンで隔てられていながらも、僕らは舞台上からシグナルを送り続けているんです。そして観客は、上演中は基本的には発言を許されていないんだけど、最後に拍手をする時間がある。それは「良かったよ」という反応というよりも、「じっとしていなさい」と言われた人たちが、なにか堰を切ったようにシグナルを送り返してくれる時間のように感じて、すごく美しいなと思ったんですよね。やっぱり自分をつくっているのは、外側とどうコネクトしたかということでもあるから。そういうことを、最後のカーテンコールの時間だけでなく、この作品ではできたらいいかなと思っています。

─観客とのシグナルの交換みたいなものが、上演を通してあるかもしれないということでしょうか。それはすごく楽しみです。

藤田:そしてそれを、自分のなかにだけあるものとして持っておいてほしいというか。

─と言うと?

藤田:自分だけの秘密を持っておくことが、なにか大切な気がしませんか? 悪い秘密ということではなくて……。マームとジプシーもそういうものであってほしいというか、マームを観た後、あんまり人と感想とかを話してほしくなくて……(笑)。演劇って基本的に無形のものだから、本がいつでもめくれるみたいに、記憶できる機能を持っていないですよね。そういう無形のものを受け取った人は、それを自分のなかの秘密にしてほしいというか。

─演劇というフォーマット自体の性質でもありますが、マームとジプシーが特に「1回性」みたいなものを大事にしてきたこととも関係があるのでしょうか。生きていることのすべては再現不可能であり、それゆえに終わってしまうことに抗いたいけれど、わかりやすく残る形では残したくない、というような……。

藤田:昔、消えるペンってありましたよね? あれ、いいですよね。僕はリフレインという手法を演劇でよく使っていますけど、リフレイン以前に、「あれ、なんて言ってたっけ?」みたいなことを、上演中にもう1回言いたい欲望があるんですよ。制作している側は、稽古を繰り返しているから台詞を覚えているけど、観客からしたら、どんなにいい言葉だったとしても、1秒とか0.5秒の間に言われた台詞を聞き逃したら終わりなわけです。それをもう1回言いたい欲があります(笑)。

もう1回言うことで、その人のなかに入り込める可能性があるのに、1回しか言わないことで、ただ忘れられるものになってない? みたいな……。公演が終わって、劇場の外に出て、またハードな日常に戻っていかなければならない前に、「2回言っておくよ!」みたいな。マームとジプシーには、ちょっとおせっかいなマインドがあるのかもしれない。

─おせっかいなマインド(笑)。でもそれは、書物にして渡しておきます、というような形ではないんですね。

藤田:文字にしたことで、忘れられてしまう言葉や記憶というのもあるんですよね。それを僕は知っているし、みんな知っているんだと思います。たとえば沖縄戦のことだって、あんなにもさまざまな形で言葉にされてきています。けど、たとえば資料館で本を買って、買ったことで満足していないだろうか、と思う。部屋に置いておけば忘れないと思っているかもしれないけれど、手に入れたことで忘れてしまったことっていっぱいある気がするんですよ。

INDEX

「それでもやっぱり世界が変わることを期待している」

─マームの作品を観ていると、「どう忘れないか」ということを考えます。それは頭だけで忘れないのではなく、自分の身体を通して覚えておくにはどうしたらいいかということで、もっと具体的に言うと「どう自分ごとにするのか」ということでもある気がします。たとえば沖縄戦のことも、パレスチナやウクライナのことも、そこに痛みがあることを事実として知っている人はたくさんいると思います。けれどどこで自分の痛みと重なり合うかというのは、それぞれの人が自分の人生のなかで見つけていくしかない。藤田さんは「なにも終わってないのだから、自分も忘れない」ことを、一人ひとりとどう近づけるか実践している感じがします。

藤田:終わりって、物語のなかにしかないんじゃないかと思います。そして物語が終わっても、誰もなにも終わっていないと思う。『Curtain Call』の終演を迎えた後だって、観客にも俳優にもスタッフにも、人生が続いていくわけで。だから幕を下ろした後、「これがどこまで地続きでいけるだろうか?」ということがすごく重要だと思っています。

僕は文筆の仕事をすることもあって、本の形になることで、誰かの本棚に潜り込める興奮はあるんですけど、これはやっぱり自分の扱うジャンルじゃないなと思うんです。演劇は本棚には入れませんが、終演後の一人ひとりの余韻のなかに、自分の言葉が残ります。その言葉がいつか消えるのだということも含めてどうデザインするかというようなことが、演劇をやっていて一番面白いんですよね。とはいえ、「どこまで僕の言葉は残りますか?」なんて人に聞くのは、本当に気持ち悪いと思いますが……(笑)。でも、残るかもしれないというその微妙なところを期待しているところがある。

演劇をやることはある種、社会活動でもある気がしています。「どこの政党に入れてほしい」とか「選挙に行こう」みたいなことを作品で言わなかったとしても……まあ、選挙には行ってほしいんだけど、とにかくそういう具体的なメッセージじゃなかったとしても、マームとジプシーの演劇を観たこと自体がその人にとっての社会活動であってほしいと思うんです。だって、観に来たということだけで、外側と関わってくれたということだから。僕の言葉に触れてくれたということは、今朝とは違う状態であるということ。そこに期待を持って、言葉を書いたり演出したりしないと、と思っています。

─選挙の話もありましたが、藤田さんは劇団の旗揚げの初期の頃から、戦争や事件など、個人的かつ社会的にも共有された痛みについて作品で取り上げていますよね。作り手として、それを続けている理由も最後にお聞きしたいです。

藤田:この間、(クリエイティブディレクターの)小池一子さんが『日曜美術館』で、「生活を丁寧に続けることも、もしかしたらレジスタンスかもしれない」とおっしゃっていてそれがしっくりきたんです。僕自身にも、生活をきちんとやることが社会活動であるとか、それをおろそかにしなくちゃいけない事態が訪れたらおかしいだろうという感覚がある。

マームとジプシーの公演を、5500円とか6000円とか払って、予約してくれる人がいますよね。それってもちろんうれしいことなのですが、うれしい反面、自分はそういう人間ではないので驚きもある。ご飯で考えると、5500円や6000円って結構、いやかなり高いディナーですよね。2ヶ月先の約束のためにそれを支払うって、なんというか異様と言っていいほどすごいことだと思うんです。

その気がある人がこんなにいるということに対して、僕はどこかでやっぱりまだ世界が変わると思っているんですよね。作家に限らず、世界は変わらないと思っている人って、案外多いと感じます。2011年には大きな震災があって、戦争もあって、コロナ禍もあって、僕らは意外と激動の時代を生きているじゃないですか。生きるっていうのは常にそういうことなのかなとも思いつつ、ですが。

4月で40歳になるのですが、「自分がなにをやっても世界は変わるわけがない」という世界認識に立ってものをつくっている人が一定数いることもわかってきました。けれど僕はちょっと逆で、それでもやっぱり世界が変わることを期待しているんだと思います。わかりやすく社会派演劇のようなことをやっているわけではないんだけれど、僕の作品がこの世界の片隅にあることで、そこに来た1000人ぐらいの人たちの明日が変わるかもしれない。あからさまに現政権が崩れるようなことはなかったとしても、ちょっとは絶対、なにかが変わる気がしている。たとえばオンラインショッピングの画面を見ていた人の60分が、また別の違う時間に変わる可能性がある。使おうとしていたお金で、沖縄に行ってみようかなと思うきっかけになるかもしれない。次回もまた、マームとジプシーに5500円や6000円を使ってもらわなくても本当にいいんです。その5500円をもっと大事ななにか別のことに使う豊かさがもちろんあり得るから。そんなことをすごく考えるんですよね。そういうことを、期待しているんです。

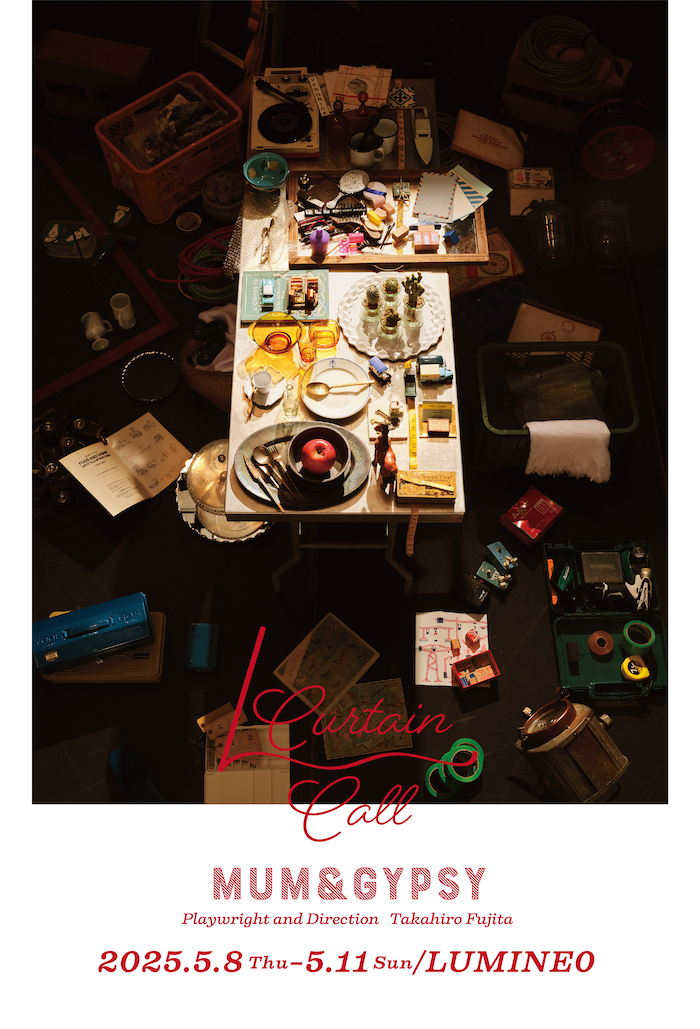

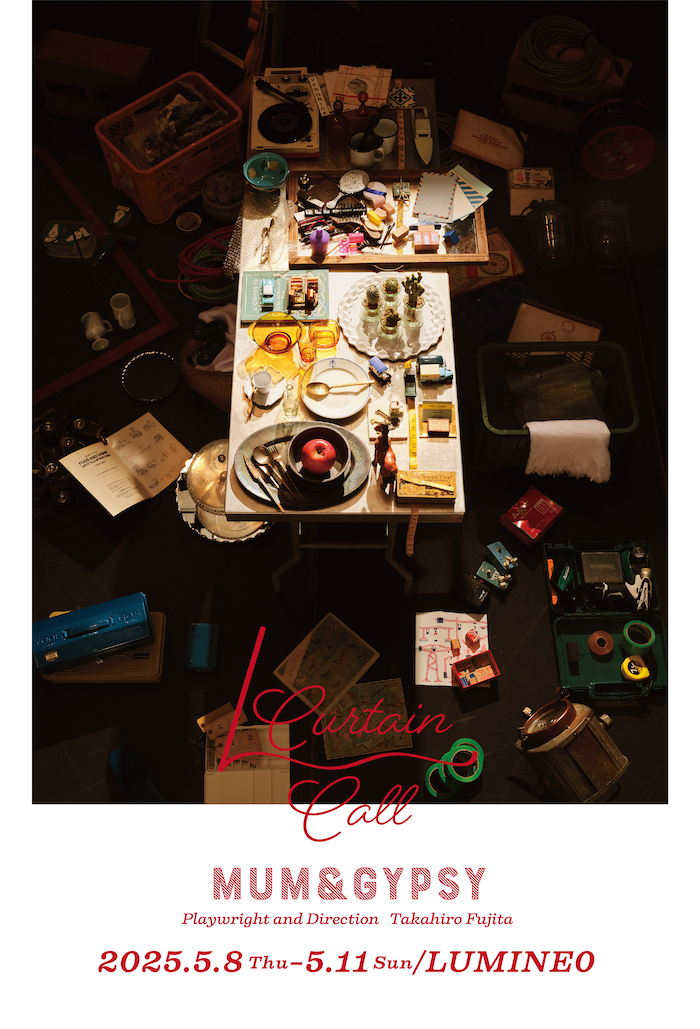

マームとジプシー『Curtain Call』

作・演出 藤田貴大

出演:青柳いづみ 石井亮介 渋谷采郁 成田亜佑美 長谷川七虹

日程:2025年5月8日(木)-5月11日(日)

5月8日(木)19:00

5月9日(金)19:00

5月10日(土)14:00/18:00

5月11日(日)14:00

会場:LUMINE0

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目24-55 NEWoMan Shinjuku 5F

※チケットは全席完売。今後、席の調整ができた場合は、改めてマームとジプシーのHPやSNSなどで発表される予定。

公式サイト:http://mum-gypsy.com/