2024年にNHK-BS・NHK-BSプレミアム4Kで放送され、ドラマファンの間で大きな話題を集めると同時に、第62回ギャラクシー賞テレビ部門選奨やドイツ・ワールドメディアフェスティバル2025金賞受賞など作品としても高い評価を得たドラマ『舟を編む~私、辞書つくります~』がドラマ10としてNHK総合で放送中だ。

2012年に本屋大賞を受賞し、2013年に石井裕也監督により映画化もされた三浦しをんによるベストセラー小説『舟を編む』(光文社)を原作とし、『あの子の子ども』『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』(ともにフジテレビ、関西テレビ系)など話題作を手掛けてきた蛭田直美が脚本を手掛けた本作(※第5話は塩塚夢との共同脚本)は、セリフの中に出てくる言葉の語釈を画面に表示し、エンドロールは辞書を模したデザインになっているなど、随所で辞書を意識させる演出になっている。

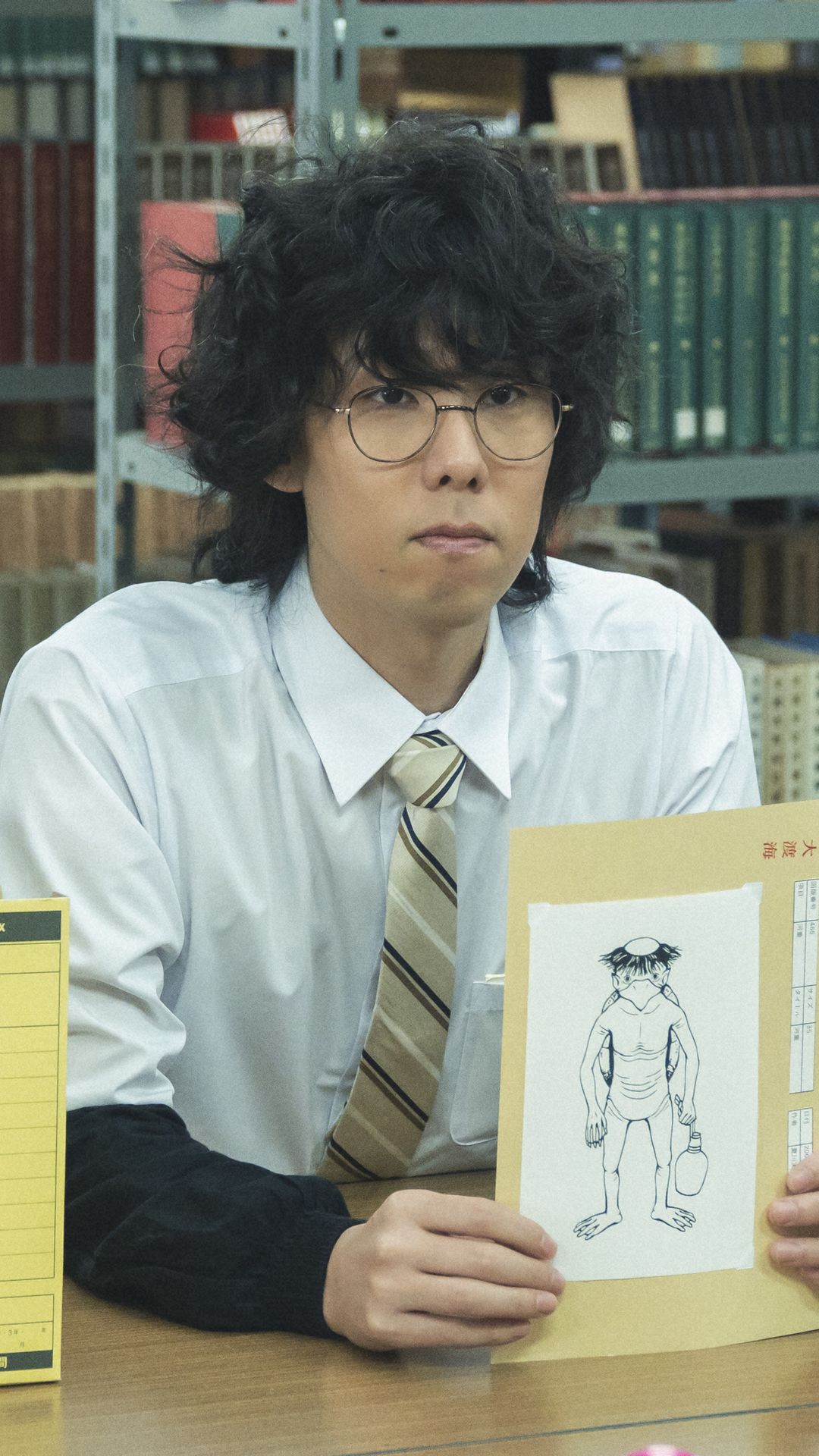

主人公・岸辺みどりを演じる池田エライザのフレッシュな演技や、俳優としての新境地を開いたRADWIMPS野田洋次郎の演技も魅力的な本作について、ドラマ・映画とジャンルを横断して執筆するライター・藤原奈緒がレビューする。

※本記事にはドラマの内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。

INDEX

「言葉」の存在をあらためて意識させるドラマ

ドラマ『舟を編む~私、辞書つくります~』を見ていて、人生は常に言葉とともにあることに、改めて気づかされた。人の心の中を直接のぞき込むことができない私たちは、多くの場合「言葉」を通して人とやりとりをする。言葉を通して誰かを信じたその先には、悲喜こもごも、各々の人生の物語が広がっている。また、本作は、主人公・岸辺みどり(池田エライザ)の、自分の言葉が無自覚に誰かを傷つけていた切なさや、誰かの期待に応えようと思ってもないことを言ってしまった後悔を、共感とともに追体験するドラマでもある。そして視聴者は気づくのだ。私たちは、心の中で生まれた感情を、そのままにしていたら消えてしまう光を、なんとかして失わないよう懸命に、言葉を尽くしてきたのだということを。

INDEX

原作から変更された、主人公と時代設定

2024年にNHK-BSで放送され、話題を呼んだドラマ『舟を編む~私、辞書つくります~』が、NHK「ドラマ10」枠として再編集され、放送中である。三浦しをんの小説『舟を編む』を原作に、蛭田直美が脚本を手掛けた本作。馬締光也(本作では野田洋次郎が演じている)を主人公に、彼が玄武書房の営業部から辞書編集部に異動してくるところから物語が始まる原作と違い、本作は原作の後半部分に登場する、人気ファッション誌の編集部から異動してきた若手編集部員・岸辺みどりを主人公にしている。よって、物語は馬締(野田洋次郎)が香具矢(美村里江)と結婚し、辞書編集部主任になり、西岡(向井理)が営業部に異動になった原作後半から始まる。

なぜ、令和版『舟を編む』は主人公を「岸辺みどり」にしたのだろうか。それは、岸辺みどりが、旧態依然として見える辞書編集部に新風を吹き込む現代的な存在だったからだろう。本作の第2話で、みどりが「恋愛」の語釈を「異性同士」と限定する現状への違和を投げかけ、編集部員と荒木公平(岩松了)、松本朋佑(柴田恭兵)が議論する場面がある。原作においても、みどりは馬締に対し同一の疑問を投げかけるのだが、ドラマではこの場面をより象徴的に展開させたことで、「冷静で平等な言葉の観察者」としての辞書の役割を考えさせる、実に優れた回となった。また、夫婦となった馬締と香具矢の、辞書と料理という、それぞれの「好き」な世界を邪魔せずに尊重し合う自立した関係性も観ていて心地よい。

INDEX

一冊の辞書のように描かれる、言葉を巡る様々な思い

エンドロールのキャストの羅列が、辞書のようなデザインになっている本作は、まるでドラマじたいが一冊の辞書のようだ。本作を観ることで、視聴者はひとつの言葉に込められた様々な意味を知れるだけでなく、言葉を巡る、人々の様々な思いも知ることができる。何より本作の優れたところは、辞書の言葉の意味が複数の語釈から成っているように、一つひとつの事象にいくつもの「語釈」を重ねることで、ドラマそのものに広がりを持たせていることだ。

例えば、第1話は、海を前に涙するみどりの姿から始まる。恋人・昇平(鈴木伸之)に去られ、彼女の感情が変化していく様子を、「嘆息」「涕泣」「嗚咽」「慟哭」という言葉と語釈を画面上に表示することによって示した冒頭は、本作が「辞書」を描く作品であること、尚且つ、言葉を通して人の感情の機微を事細かに描いていく作品となるだろうことを象徴的に示す。また、みどりに会う前の馬締が、「岸辺みどり」という名前に対して抱いた「岸辺に立って紺碧の海を見つめる」というイメージ。それは、第4話において松本がみどりについて言うところの「神仏に祈り授かった子という意味での申し子」というイメージとも重なる。

第1話の最後にもう一度、時系列順に従う形で冒頭の海の場面が示された時、今度は、自身の頬を伝う涙の跡から、自分なりの「右」の語釈を思いついたみどりの姿が描かれることで、みどりがついに「辞書」の世界に足を踏み入れたこと、並びに、本作そのものが次の展開へと向かっていく様子を視聴者は見て取れるのである。

INDEX

第5話における2つの印象的な「意味」

辞書編集部員たちが松本のライフワークである「辞書引き学習」のイベントに参加する様子を描いた第5話においても同じことが言える。母(村川絵梨)の思わぬ言葉を聞いてしまった少年・愛斗(阿久津将真)が「母を信じるために、言葉を疑って」辞書のページを開いた瞬間。それは、第3話ではあくまでイメージでしかなかった少年少女が実体を得て走り出した瞬間とも思える。

1人は、西岡が語釈原稿執筆者の秋野教授(勝村政信)を説得する時に例え話の中の想像として登場した、図書館で辞書を引くことによって「水木しげる」と初めて出会う少年(藤田要)。もう1人は、みどりが馬締の導きによって「水木しげる」の語釈を考えた際、彼女が頭に浮かべた少女のことだ。それは幼い頃のみどり(宮崎莉里沙)自身であった。美容師の母・若葉(森口瑶子)がお客さんと会話する中で「水木しげる」の話題になった時、彼女は図書館へと走り夢中で辞書を開く。それはあくまで、彼女が想像した光景であって実際の出来事ではない。しかし、第5話で、みどりが長年抱いてきた母・若葉への屈託が、ほぼ同じシチュエーションで、若葉が発した「あの子、いつもからかって(本来は方言で「手を尽くす」という意味を持つ)」という言葉に対する誤解からきていることが明らかになることで、前述した第3話のその光景が、もう1つの意味を持ち始めるのだ。

それは、「母を信じるために、言葉を疑った」愛斗のように、もし、みどりがあの時「言葉を疑って」辞書を引きに図書館へと走っていたら、もしくは玄武書房の辞書編集部員たちのような素敵な大人に出会っていたとしたら、あり得たかもしれないその後を想像させる。でも、過ぎてしまった年月をどうすることもできないのが私たちの人生である。かつての少女・みどりは、編集部員になった今、手あたり次第に辞書を引いた末に、母・若葉の言葉の本当の意味を知る。

第5話には、2つの印象的な「意味」があった。1つは、辞書という、世界の「入口」に立つ少年と、彼を全力でサポートする松本と辞書編集部員たちという素敵な大人たちの姿を描くこと。もう1つは、みどりが、時を経て、辞書を通して母の言葉と再び出会い直し、長年の「こだわり」を捨て、ずっと言いたかった「好き」を口にすることだった。

INDEX

登場人物たちの行動はすべて「ある2文字」に繋がる

折り返し地点に辿りついた『舟を編む~私、辞書つくります~』。本作は、たくさんの「言葉」で溢れているが、登場人物たちの行動を突き詰めていくと、すべては何かを / 誰かを「好き」という2文字に繋がるのが面白い。そんなキャラクターたちだから、応援せずにいられないのである。

ドラマ10『舟を編む ~私、辞書つくります~』

NHK総合にて毎週火曜夜10時から放送中

公式サイト:https://www.nhk.jp/p/funewoamu/ts/GZ8RQ7PNJ1/