2025年のアートシーンをライター、批評家、キュレーターが語る座談会。ライター、ラッパー、アーティストとして、多岐にわたり活動する中島晴矢が進行を務め、『美術手帖』『Tokyo Art Beat』などの美術誌で執筆や編集を行うアートライターの杉原環樹、2023年まで森美術館でアシスタントを務め、横断的なキュレーションに関心を寄せるインディペンデントキュレーターの池田佳穂、元横浜美術館の学芸員で批評家の南島興の4名が参加した。

今回の座談会では、2025年のアートシーンを大きく3つのテーマに分けて議論する。前回は「2025年の印象的な展覧会・芸術祭」を、次回は「同時代性・インディペンデント」を振り返る。本稿で取り上げるテーマは、2025年を語る上で欠かせない「戦後80年と『万博』」について。賛否両論が散見された『EXPO 2025 大阪・関西万博』や、反戦をテーマとした取り組みが多く見受けられた「戦後80年」という視点は、アートシーンではどのように映ったのだろうか。注目の展覧会とともに振り返る。

INDEX

『EXPO 2025 大阪・関西万博』『藤本壮介の建築:原初・未来・森』

中島:1話目の「2025年の印象的な展覧会・芸術祭」で『ゆーとぴあ』展を取り上げた時に申し上げたように、『EXPO 2025 大阪・関西万博』(以下『万博』)が大きな話題になった年だったのは間違いないかと思います。僕は2、3回ほど行きましたが、『万博』で印象的だったのは、会場デザインプロデューサー、そして「大屋根リング」の設計者である藤本壮介さんの采配によって、1980年以降の生まれである20組の若手建築家たちが選ばれ、彼らがトイレや休憩所、サテライトスタジオを作っていたことですね。それぞれ意欲的に『万博』や夢洲という埋立地の文脈を読み込んで建築に反映させていて、実験的だったり挑戦的な建築も多く見られて、その実践が僕はすごく楽しかったです。

1980年以降の生まれって、建築業界で言うとすごく若いので、そういう意味でパビリオン自体やパビリオンの中身の展示物よりも、若手たちの実践に一番心惹かれました。その人たちの展覧会が乃木坂にあるTOTOギャラリー・間で『新しい建築の当事者たち』としてまとめて観られたのも、2025年は印象深かったです。

中島:そして藤本壮介さんの展示が森美術館でやっていました。南島くんは『万博』についてかなりしっかりした論考を書かれていましたが、いかがですか?

南島:2025年は建築展が豊作でしたが、なかでも印象深かったのが『藤本壮介の建築:原初・未来・森』と『山本理顕展 コミュニティーと建築』でした。藤本さんの展示はタイトルに「森」とあるように、章ごとのコンセプトや空間の作り方から、藤本壮介は「森」の建築家であるというワンイシューに絞って紹介していることが印象的でした。また、展示方法が図面 / 模型 / 写真のような古典的なもの、実物の展示、映像メディアに頼るようなスペクタクルな展示、どれに寄ることもない絶妙なバランスを保っている点も、建築展を多くの人に観てもらうための態度として重要だと思いました。

INDEX

『山本理顕展 コミュニティーと建築』

南島:一方で、山本さん自身が設計した横須賀美術館で開催された展覧会『山本理顕展 コミュニティーと建築』は、古典的な建築展の手法で、模型 / 図面 / 写真 / 解説で見せる展示でした。予算がかなり限られている中での開催だったことも推測しますが、にもかかわらず、展覧会として不思議な満足感がありました。その満足度の理由は、「オーソドックスである」ということを徹底して突き詰めていく山本さんのスタイルにあると思います。つまり「建築展とはこういう作法に則ってやるんだ」という姿勢ですね。

ただし、その姿勢は今日、なかなか難しいものになっていることも事実でしょう。その意味では、藤本さんの姿勢は新しい時代の大衆と向き合うための一つのモデルを示していました。実際に「SNS万博」とも呼ばれる今回の『万博』の成功はポピュリズム的だという批判もあると思いますが、藤本さんを筆頭にした建築家 / デザイナーによる、今の観客とのコミュニケーションによってもたらされたことも疑いえません。とはいえ、藤本展も山本展もともに実際に観てみると、それぞれに理が通っていると感じる好展示でした。

南島:あと『万博』は国家事業ゆえにネット炎上などもより起きるわけですが、2025年は愛知で開催された国際芸術祭『あいち2025』がよかったこともあり、地方行政が行う芸術祭の規模かつ国際展が持っている可能性も改めて感じました。

中島:『万博』は数兆円規模の予算をかけて1つの都市全体を作ったところがあって、実際にテーマパークとしての圧倒的な祝祭感みたいなものは僕も現地で感じました。ポピュリズムと言ってしまうと切って捨てるような気にもなるんですが、実際にあそこまで税金を使っているものですから大衆が一番の顧客なわけで、大衆がそこまで支持して喜んだという点は、本気で向き合わなきゃいけない事実なんだろうなと思いました。美術界では批判する人も多かったですし、どちらかというと山本理顕さん寄りのマインドに近い人が多かったのかなとも思いましたね。オーセンティックな建築家像か、ポピュラーな人気を得る開かれた円環を作る新しい建築家像か。そのあり方は、今後も議論されていくだろうと思います。

杉原:『万博』には一応僕も行きまして、「大屋根リングいいな」と素朴に思ったりしました(笑)。1970年開催時の『万博』であったダダカンさん(糸井貫二)のような、後世語り継がれるリアクションがどのくらいあったのかは、もう少し時間が経たないと見えてこないのかもしれません。アート界に関して言えば、『万博』との応答関係みたいなものがそこまでビビッドに感じられなかったというのが正直なところです。自分が追えていないだけかもしれませんが。その辺はもう少し時間が経ってから、機会があれば改めて整理したいなと思っています。

中島:『万博』の中でも美術コーナーみたいなものはあったんですが、「ミャクミャクのファンアートを描きました」みたいなことになっていましたね。池田さんは『万博』についていかがですか?

池田:私は、実は『万博』に行こうと思って行けなかった勢で。後半でチケットが全く取れなくて、知人と一緒に、すごく精度の良い双眼鏡を買って『万博』の会場の外からできる限り覗くということをやったんです。『万博』の前に海遊館があるので、そこの観覧車に乗りながら双眼鏡で会場を上から覗いて、「大屋根リング」やその中で過ごす人々もしっかり見えました。

その中で気になったのが、駅からエントランスのギリギリまで行ったときに見た、ヨルダン館とサウジアラビア館の人たちが行うデモに対する反応でした。自分たちがどういう状況に置かれているか、不当な扱いを受けてきたことに対するデモ活動をしている中、来場者はそのデモをスルーしながらどんどん『万博』に入っていく。私は若手建築家の方々が『万博』の建築に携われたことだったりとか、それがすごく実験的で先鋭的だったっていうのは噂には聞いていたものの、デモしている人たちを目の当たりにすると薄っぺらく思えてきてしまったりもして。別に『万博』反対派とかではないけど、美術のシーンとして『万博』を語る上で、どういうところが今後ピックアップされるんだろうというのは気になってました。

INDEX

『記録をひらく 記憶をつむぐ』展

中島:次に取り上げたい展示は、東京国立近代美術館で開催された『コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ』展です。戦後80年ということで、戦争画がかなり大規模に展示されていました。僕はあそこまで一気に戦争画を観たことはなかったので、すごく印象的でしたね。特に戦争画は、戦後80年経ってもなおアメリカから無期限貸与されていることになっています。借りている戦争時の絵画を、我々はたまに覗き見ることができるという状況も含めて面白かったです。

南島:この展示では戦地ではなく銃後の女性や子どもたちがどういうふうに動員されていたのかが描かれていて、純粋に勉強になりました。

中島:そうそう。銃後を描いた絵画や、様々なおもちゃのパッケージ、雑誌のページとか、周辺資料が充実していたことで戦時下の大衆感覚みたいなものがわかりましたよね。動員も含めてですけど、大衆自身もはっきり言ってポジティブに戦争を望んでいたという空気を何となく感じてしまいました。椹木野衣の『戦争と万博』という本もありましたが、『万博』も大衆に支持されて、太平洋戦争もある種の大衆の支持があったということは、結構意識するところがありました。

池田:私は2章の「アジアへの/からのまなざし」が印象的でした。日本がアジアをどのように見てきたか、アジアがどのように日本を見返してきたのかみたいなことに加えて、そこで描かれなかったことや欠落してることもその章の中に盛り込んでいることが記憶に残っています。

中島:絵画として見た時に、戦争というすごくスペクタクルで派手な題材を得てしまった、近代以降の日本の画家たちのアンビバレントな気分みたいなものをすごく感じたんですよね。戦闘機や大空、広いアジアの戦場とかをパースをつけて描いていて、すごく晴れ晴れとしているし、はっきり言って気持ち良さそうなんですよ。でも同時にそこで描かれてるのは、やはり戦争という悲惨なものである、という相克みたいなものに引き裂かれた気分になりましたね。

杉原:それこそ、戦争画というものを最初に美術的に評価する先鞭をつけた、美術家の菊畑茂久馬さんが言われていたことですね。戦争画は敗戦後は戦時中の「恥部」のようにタブー視されていたけど、芸術と国家の論理がぶつかるところで描かれた藤田嗣治らの戦争画には、日本の近代絵画がそれまで到達できなかった凄みがある。その複雑な表現の問題を、イデオロギーで簡単に片付けるな、と。そうした菊畑さんの問題提起もあらためて思い出される展示だったかなと思います。

INDEX

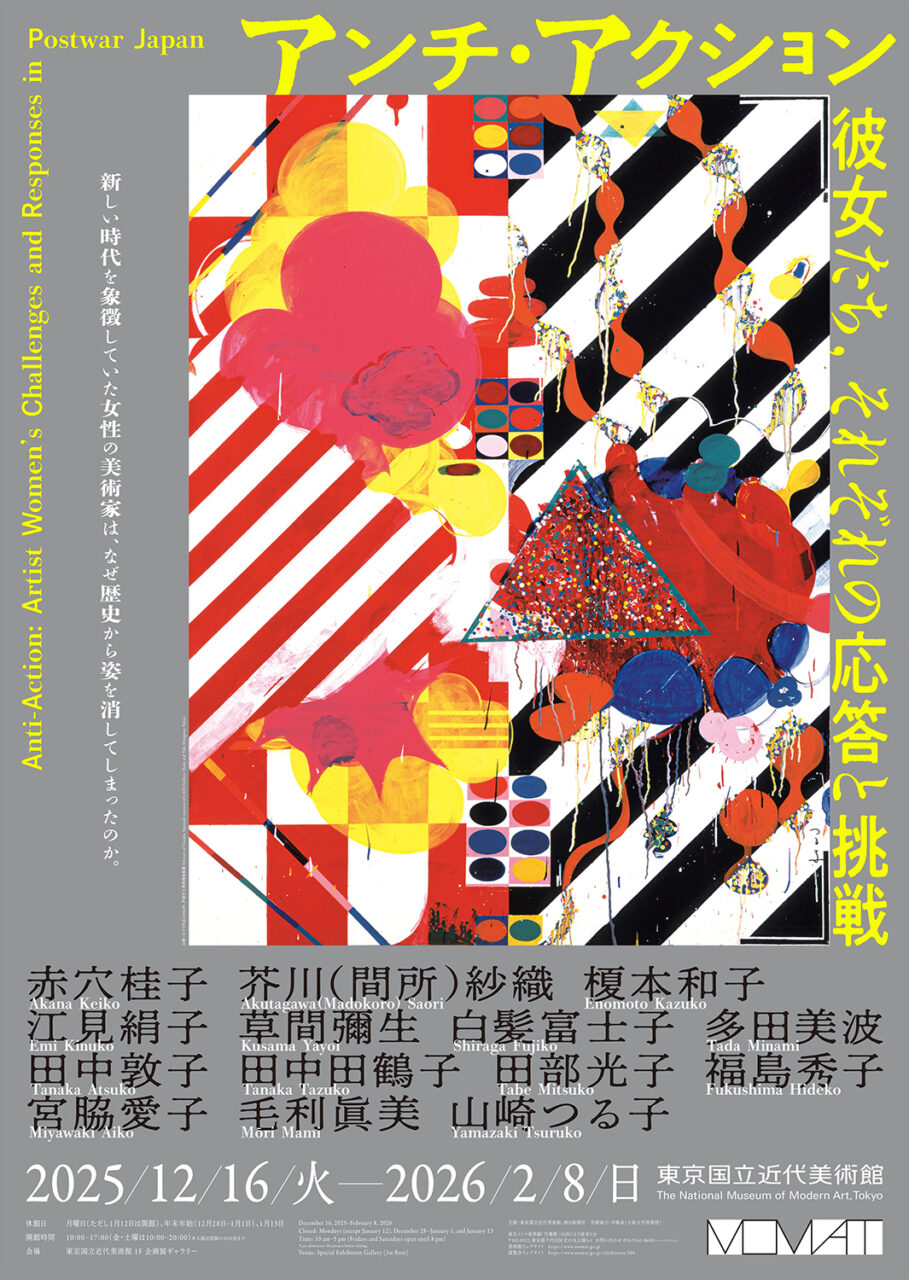

『アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦』

中島:杉原さんは『アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦』も挙げています。

杉原:東京国立近代美術館の『アンチ・アクション』展と、横浜美術館の『いつもとなりにいるから 日本と韓国、アートの80年』をセットで語ることもできるのかなと思っていて。「戦後80年って誰にとっての戦後なのか」みたいな話で、どちらも戦後の美術史の中で見落とされていた視点を掬い上げるような展覧会だと言えると思います。

杉原:『アンチ・アクション』展は同展学術協力者である、大阪大学大学院人文学研究科准教授の中嶋泉さんの研究書を起点にした展覧会です。1950年代〜1960年代にかけて、日本では実は多くの女性の作家が活躍していたにもかかわらず、評価する側は男性ばかりで、批評の潮流の中で女性の作家が徐々に取り上げられなくなっていきました。そしてこの歴史観が、さらに1980年〜1990年に書かれたいくつかの日本の戦後美術史でも再生産されることで、戦後に活躍した女性たちの姿がどんどん歴史から見えなくなっていった。本展はそれに対して、見過ごされていた女性の表現にあらためてまっすぐ目を向ける展覧会になっています。