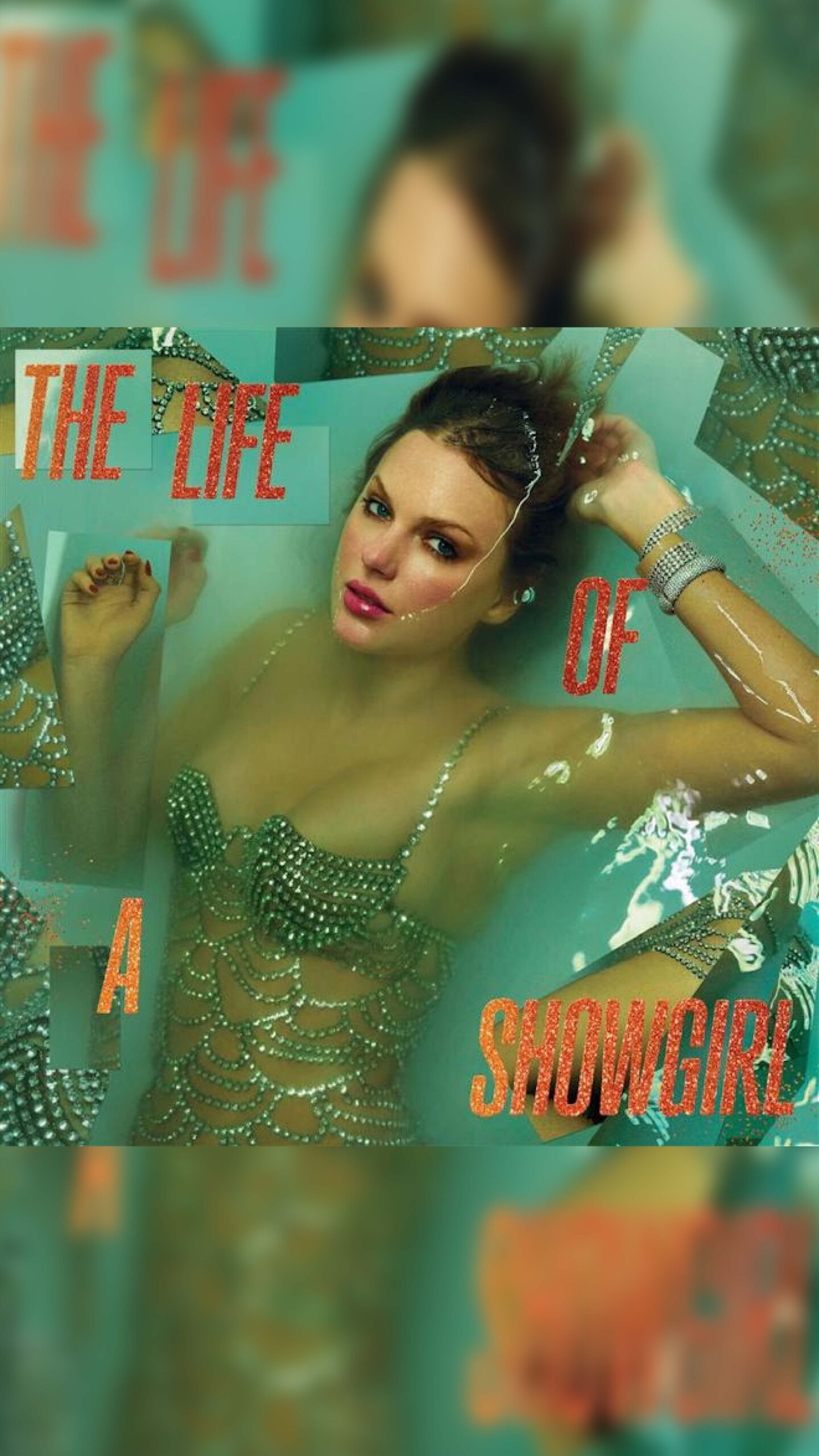

10月3日(金)にリリースされたテイラー・スウィフトのニューアルバム『The Life of a Showgirl』が配信リリースされた。日本盤の発売も12月12日(金)に決定し、大きな話題となっている一方、その内容には賛否が集まってる。

テイラーは本作でなにを作り出そうとしたのか。音楽ライターの井草七海が紐解く。

INDEX

「無難すぎる」と酷評された、キャリア最低評価作

駄作か、問題作か──。10月3日(金)にリリースされたテイラー・スウィフトのニューアルバム『The Life of a Showgirl』は賛否両論の作品だ。主要音楽メディアの批評やレーティングを集計するサイト「Album of the Year(AOTY)」では平均60点と彼女のキャリアの中では最も低評価で、創作アイディアの枯渇を指摘する声も少なくない。正直なところ、エレクトロポップ~ポップロックテイストで無難にまとめられたアレンジには確かに散漫な印象がある。良く言えば耳触り軽やか、悪く言えば引っかかりなくサラッと聴き流せてしまうような、「ありがち」で「普遍的」なアルバム、と言いたくなるのも同感である。ただ、それをテイラーがあえて狙っているのだとしたら?

テイラー・スウィフトをめぐる最近の話題といえば、何よりも、NFL選手トラヴィス・ケルシーとの婚約発表に尽きる。これまでも様々な恋愛遍歴を経てその多くが世に知られ、またその経験を(意図的でもそうでなくても)仄めかすようなリリックで注目を引きつけてきた彼女ではあるが、実際に今誰と交際しているかを自身で公言してきた訳では必ずしもなく、噂やパパラッチによって膨らんだ彼女の私的なストーリーへの注目が、リスナーにリリックの行間を読ませて想像を掻き立ててきたという方が正しい。ところが今回はというと、ケルシーのポッドキャストで新曲を発表し、おまけに婚約まで発表した上でのリリースである。こうなってくるともう誰が聴いても、作中に度々登場するプライベートを支えてくれる相手やその陶酔的な関係がケルシーについて歌っていることは明らか。つまり、自ら私的なストーリーをオープンにしそれを意図的に作品に自己利用してストーリテリングしているのが、これまでの彼女と違う点だ。そしてそれはどこか、セルフパロディ的にも思えるのである。

INDEX

ポップスターとしてのテイラー・スウィフト像をあえて演じる

もっとも、5年ほど前にはドキュメンタリー映画『ミス・アメリカーナ』やアルバム『folklore』などを通じて、実際の私的な自分が、世間から見られるイメージとは異なることを伝えることに注力していたテイラー。だが本作はむしろ、皆が認識するポップ・スターとしてのテイラー・スウィフト像、つまり(言い方は悪いが)私生活を切り売りしてポップソングを作るアーティスト、というイメージをあえて自ら見せつけているような色合いが強い。それは上記のケルシーとの婚約に加え、この作品が2023年から2024年末にかけて行われた『エラズ・ツアー』からインスパイアされていることも関係しているはずだ。自身のこれまでを総括するワールドメガツアーをやりきったことで、「世界で最も売れている」=世界で最も多くの人からその動向を見られているアーティストとしての自覚そのものをコンセプトとするに至ったのだろう。自作自演のアーティストは大概セルフイメージの独り歩きを警戒するものだが、テイラーがあえてそれを逆手に取ってここまで振り切れるのは、ポップスターとしてトップオブトップに君臨していることへの確信がいよいよ揺るぎないものになったことの証拠だろう。

”Elizabeth Taylor”や”Elderest Daughter”では、心の拠り所としてのプライベートが、人前に見せる自分自身を揺るぎないものとしてくれる様子を提示しているように、本作ではオフィシャルな自分の在り方を決して否定してはおらず、むしろ公と私のセルフイメージの距離やその重なり合い具合を楽しんでいるような印象さえある。マックス・マーティンとシェルバックーーテイラーがトップアーティストへと飛躍した黄金期の作品『Red』、『1989』、『Reputation』を支えたプロデューサーたちとの再タッグによる歯切れのいいサウンドメイクと王道ポップス的なアレンジも、言わばセルフオマージュかのようだ。ただその一方で、彼らの手による本作のバウンスするエレクトロビートは、今時ではあるもののどこか紋切り型的にも感じられる。それこそがまさに本作に空虚なムードを与えている要因の一つでもあるのだが、逆説的に見ればかえってそれが、本作が「スターとしてのテイラー像」を俯瞰したものであることを示唆しているように感じられてくる。

うっすらと空虚な質感を纏いながらも、ハムレットのオフィーリアのような運命を辿らなくて済んだと歌う”The Fate of Ophelia”にはじまり、主体性を失わないことを積極的に歌う曲が多い点も、本作の奇妙さを加速させている。プラスティックなポップソングの中でも主体性を失わない様に説得力を持たせられるのは、自らの手で揺るぎない地位を築いた現在のテイラーにしかあり得ない芸当だ。

彼女が過去作の原盤を自らの手に取り戻した逸話を想起させる、ジョージ・マイケルの同名曲をサンプリングした”Father Figure”の1980年代ポップスのような多幸感もそのハイライトだし、チャーリーXCXヘの応酬ソングと言って差し支えない”Actually Romantic”や、どんな悪口を言われようが炎上しようがへっちゃらだというような境地を歌った”CANCELLED!”ではもう無敵状態。メガポップスターとしての自らの運命や使命、役割を怯むことなく引き受ける胆力を見せつけていて、その迷いのなさは、たった5年前と比較してもすでに全く違う地平にいる彼女の現在地を感じ取らせる。

INDEX

タイトル曲“The Life of a Showgirl”の、驚く「仕掛け」

と、ここまで長々と書いてきたが、それらを全てを差っ引いてもこの作品の一番の肝だと言えるのが、ラストのタイトル曲だ。序盤は物語仕立てになっていて、あるショーガールに憧れた主人公が、その本人に「ショーガールの人生は、得るものより失うものの方が多い」ことを諭されるも、最後には主人公自身もその人生を引き受け自らも売れっ子のショーガールとして舞台に立つようになる、というストーリーがセリフや語りのような歌で展開されていく……のだが、そのまま聴いていると不意に音質が変わり、気づけばテイラー本人のライヴ音源のMCにシームレスに接続されて、アルバム自体も幕切れを迎えるという仕掛けが待ち受けているのだ。

これには最後の最後に流石にドキッとさせられてしまった。というのも、このくだりはこの曲に客演しているサブリナ・カーペンターとの『エラズ・ツアー』での実際のやりとりの録音で、当然だがとても生々しくリアルだからだ。冒頭で書いたように、彼女自身の実際を歌っていることが自明でありながらどこか虚像を見ているようなムードが漂い続け、虚と実の境界が曖昧模糊とした本作の最後にこうして唐突にリアルな手触りが立ち現れることで、その虚実の混ざり合った様それ自体が、現在のテイラーの「リアル」だということを端的に提示しているからである。作中唯一この曲だけが原点回帰的なカントリーポップ調で、アコースティックな音像であることも示唆的だ。

このナンバーにある<(自分のようなショーガールは)つけまつげを剥がすみたいに捨てられる>というリリックは、そんな本作の本質が凝縮された最も秀逸なフレーズだ。これは、「自分を飾り立てる使い捨ての人工的なモノとは、実は他ならない自分自身なのだ」という比喩にもとれ、皮肉の効いた自己言及が抜群に冴えている。嘘と真実が混ざり合い転倒し、どちらがどちらだかわからなくなるのがポップスターとその像が孕む、危険と紙一重の面白さではあるが、今の無敵のテイラーはそんな自身をもエンターテイメントに仕立てることができてしまう。本作はまさに頂点に君臨する彼女にしかできない、メタ的な自己言及作品なのである。