孤独や疎外感を抱えたもの同士が寄り添い合おうとする中でも、かならずしもすべてをわかり合えるわけではない。それでも、人と人とが、不器用に、頼りなくもつながることができるかもしれないというかすかな希望への道筋を、映画『そこにきみはいて』は、身近な他者の死の経験を通じて描く。

本作に俳優として出演もしている、映画監督で脚本家の中川⿓太郎の原案をもとに、⽵⾺靖具が監督、脚本を務めた同作について、主演の福地桃⼦と、寛⼀郎にインタビューを行った。

2人が演じた⾹⾥と健流という役柄は、クィアであり、この社会を生きる中で痛みを感じながら、恋愛関係に基づかない婚約をする。中川⿓太郎が自身の監督作でも描いてきた、近しい人の死というテーマのもと、隣にいる他者にどうにか手を伸ばそうとする時間に、演じる2人がどのように向き合ったのか、話を聞いた。

INDEX

「分かり合えない」ということだけが確かな繋がり。残された人が信じるもの

ー脚本を読んで、どんな風に感じられましたか。

福地:登場人物それぞれが内側で感じているものや、一人ひとりが抱えている臆病な部分を、人との関わりの中で勇気を持って乗り越えていく話だと感じました。私が演じた香里は、自分自身を粘り強く追求しようとする人だと思うんです。自分の思いを人に伝えることって、すごく勇気のいることだと私は感じていて。香里のように、多くの人とは異なる思いを抱えていると、それはより怖いことなんじゃないかと思います。

その怖さから逃れることも選択肢の1つとしてあるはずだけど、健流との出会いや一緒に過ごす時間を通じて、香里は自分が日々感じていることは何なのかを知ろうとしていきます。その粘り強いコミュニケーションの引力に引っ張られて、お互いに違うものの見方をしていても、2人は寄り添うことを決めて一緒に過ごしていったんだと思いました。

海沿いの街を旅する⾹⾥(福地桃⼦)と健流(寛⼀郎)は、恋⼈というより、どこか家族のようだった。だが⼊籍が近づいたある⽇突然、健流は⾃ら命を絶つ。お互いにとって⼀番の理解者だと信じていた⾹⾥はショックを受け、健流と出会う以前のように他⼈に対して⼼を閉ざす。そんな中、⾹⾥は健流の親友であったという作家・中野慎吾(中川⿓太郎)のことを思い出し、彼の元を訪ねる。健流の知らなかった⼀⾯を知るために、ふたりは街を巡りーーー。

寛一郎:僕は、実は20歳頃から中川⿓太郎さんのことを知っていて。この作品は彼の経験が元になっていますけど、個人的に話を聞いたこともあったし、彼が初期衝動で撮った『走れ、絶望に追いつかれない速さで』(2015年)という親友の死を描いた作品も観ていたので、そういうご縁もあったうえで脚本を読ませてもらいました。健流がなぜ死んだのか、最後にどういう表情をしていたのか、残された香里と慎吾(中川)にはわかり得ないじゃないですか。だから「もしかしたら自分がこうすればよかったのかもしれない」といろんな想像を膨らませるわけです。ただ、それは健流自身が思っていたこととは、乖離しているかもしれなくて。そういう中でも、残された人がどうやって生きていくか、何を信じるかを描いた話だと思いました。

―健流の死後、香里は健流の親友であった慎吾とともに旅をします。

福地:香里が、健流の死をきっかけに出会う慎吾と関わろうとするのは、健流という大切な人が繋いでくれた関係性だからこそだと思うんです。健流が本当はどんな人だったのかを香里だけでは見つけられなかったけれど、それは決してネガティブな意味ではなくて、人には、その人の前でしか出せない部分があると思うから、健流が大切にしていた慎吾を通して、健流が見ていた風景を見せてもらっているような感覚になっていたように思います。

1997年、東京都出身。2025年、第38回東京国際映画祭最優秀女優賞を受賞(映画『恒星の向こう側』)。主な出演作品に映画『ラストシーン』『湖の女たち』『あの娘は知らない』、ドラマ『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』『舞妓さんちのまかないさん』『鎌倉殿の13人』『なつぞら』など。

寛一郎:福地さんの話を聞きながら思ったことなんですけど、「これわかる?」って言われたときに、「わかる」と簡単に言ってしまうことって、実は危ない気がするんです。たとえば、「これって茶色だよね?」と言ったときに、果たしてまったく同じように感じているのかというと、そうじゃないかもしれない。「わかり合えない」ということをわかっていることの方が、「わかる」ことや、共通することよりも確かなことなんじゃないかなと僕は思います。香里と健流も「わからない」ということを通して、大事な繋がりを持っていたのかなと、今思いました。

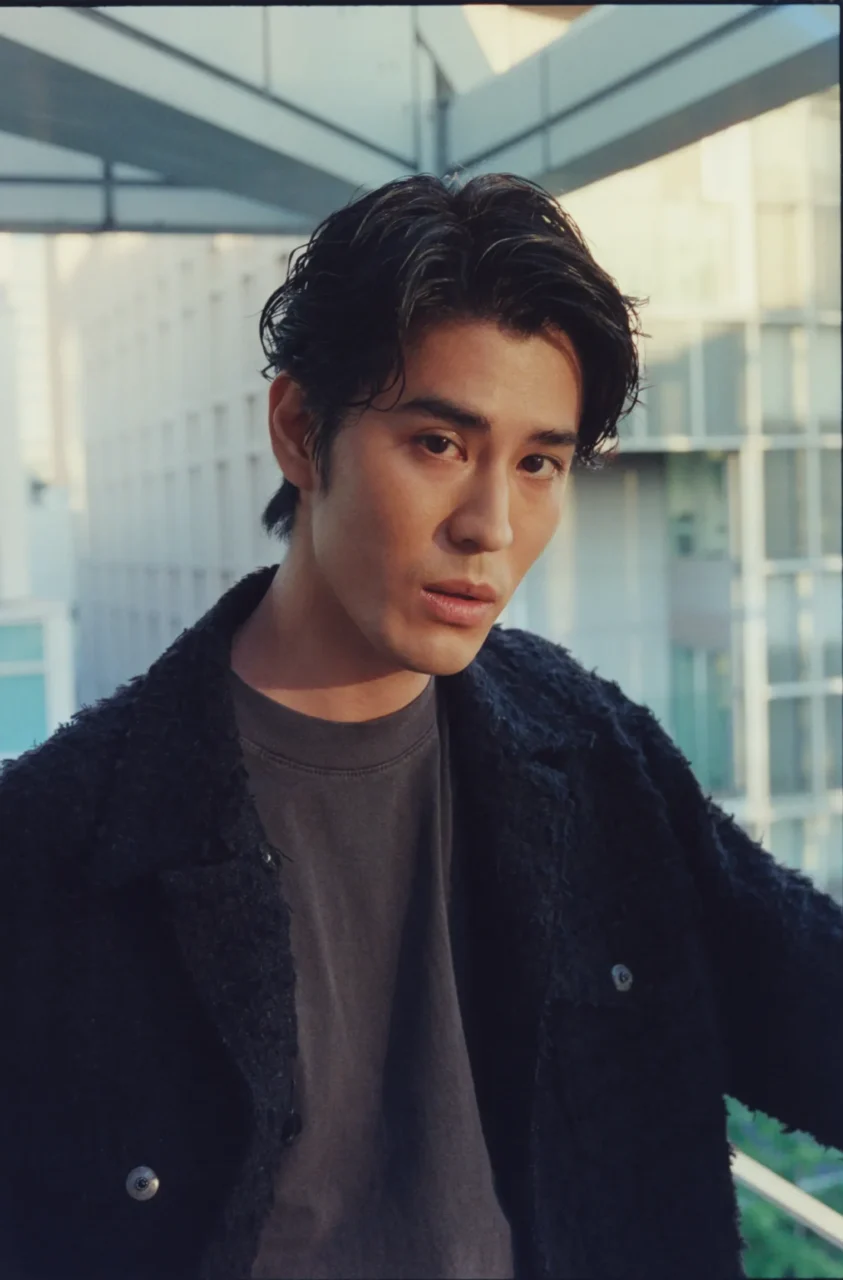

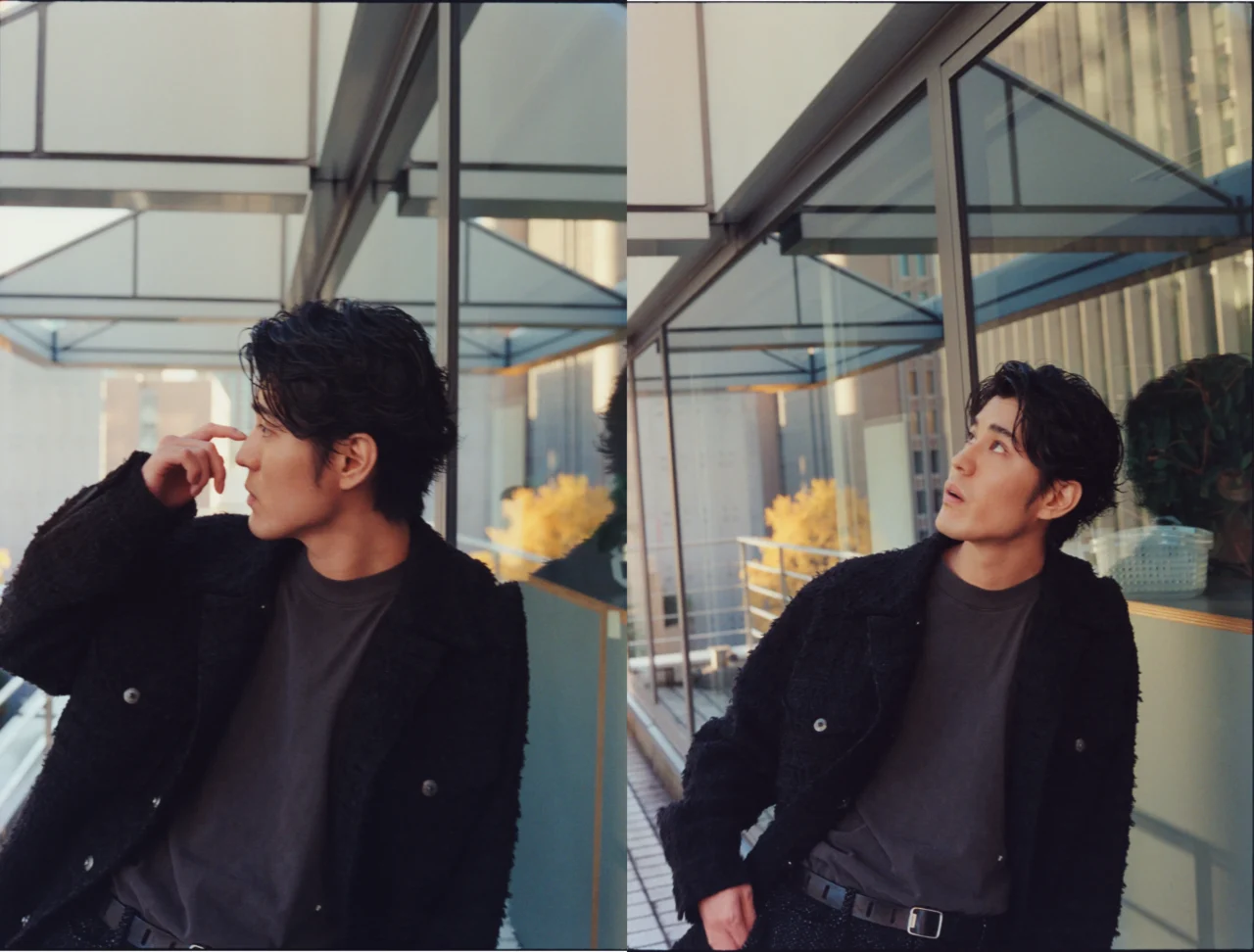

1996年、東京都出身。2017年に俳優デビューを果たす。主な出演作に、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」、連続テレビ小説「ばけばけ」、映画「せかいのおきく」「プロミスト・ランド」「ナミビアの砂漠」「シサㇺ」「爆弾」「そこにきみはいて」がある。公開待機作として、「たしかにあった幻」(河瀨直美監督)「恒星の向こう側」(中川龍太郎監督)を控える。

福地:香里と健流の2人が、どうして婚約していたのかも、はっきりとはわからないですよね。でも、1つのものを見て、同じ色や形に見えなくても、それをどうわかり合おうとするかの志が、2人は近かったんじゃないかと思うんです。それが今寛一郎さんが話してくれた「繋がり」なのかなと思ったりします。

INDEX

理解できないものへ近づく方法。他者との距離

ー演じるうえで、それぞれどんな風に役に近づいていきましたか?

福地:役に対しても、人と人が近づいていくときと近い感覚でアプローチをしていて、理解できない部分があっても、「じゃあ、どうしてこうなったんだろう」と考えると、違った見え方をしてくる部分がありました。たとえば、健流の趣味であっただろうランニングに、どうしてなのか香里もついて行ってみようとしたり、健流がいなくなったあとも一人で走ってみたりするシーンがありますが、ただ走っているだけではなくて、2人がどうやって関係性を育んでいったのかが想像できる役割を持ったシーンだと思うんです。演じる中でそういうことを計算して役をつくっていたわけではないんですけど、振り返って映像を見たときに、わかり合えないところをわかろうとする姿に説得力があったらいいなと思いました。

ー香里にとって、走ることが健流を知ろうとするための手立ての1つであったように、福地さんにとっても、一つひとつのアクションを行っていくこと自体が、役に近づいていく術でもあったのでしょうか?

福地:そう思います。あと、自分が人から言われることと、自分が香里に対して感じる印象に、似ている部分があるなと感じました。それは、香里が大切にしている人に対して、根気強くコミュニケーションを取ろうとするところ。相手のために自分のエネルギーを使うことは、自分の生きる力にも繋がっているんだろうなと思います。

今回は物語ができる前に、監督の⽵⾺さんが、私と対話をする中で香里という役を膨らませてくださったんです。最初に脚本を読んだ段階では、当て書きということを強く意識して読んだわけではなかったのですが、振り返ってみると、自分の感覚と重なる部分がある事に気がつきました。自分の一部が香里にあるからこそ、この物語が進んでいくようにも感じました。

ー寛一郎さんはいかがですか?

寛一郎:僕は役を一からつくることはなくて、自分の中にあるものから出していくというやり方しかできないし、やったことがないんです。健流についても、弁護士で、どこの大学を卒業していて、という役の外側の情報はあるけれど、中身の部分は自分にあるものからできるだけ広げていく作業をしました。ただ、僕は死んでいないし、健流とはセクシュアリティも違います。だから⽵⾺さんや中川さんとも話をして、健流について丁寧に考えていきました。

ー自分とは異なるセクシュアリティを持つ役柄を演じる上で、どのように理解を深めましたか?

寛一郎:健流に近いセクシュアリティを持った人に話を聞きました。わかっていたことではあるんですけど、セクシュアリティに関わらず、何かを好きになったり、何かを嫌だと思ったりする感覚は変わらなくて、軋轢が起きるのは、そこに社会や第三者が入ってくるからなんです。そこは前提として踏まえつつ、健流が持っている人との距離感について僕が感じたのは、香里と慎吾には初めから生というものが中心にあったとしたら、健流は存在しているレイヤーが違うということで、その疎外感みたいなものは自分としてもわかるところがありました。

ー健流が感じていた疎外感のようなものに、どんな風に共感されたのでしょうか?

寛一郎:僕、健流と同じで人にまったく相談しないんですよ。健流はランニングをしていたけど、僕は歩くのが好きで。歩いているときが一番頭が回るから、考えごとをするときはどこでもいいけど外を歩いて、そこで自分自身で全部片付けるんです。だから、健流が走るのもそういうことなのかなと思っていました。ただ、全部自分で解決できることは楽でもあるけど、誰かに話したいのに話し方がわからないという苦しさも健流にはあったと思うんです。誰かに話せていたら、健流はもっと楽になれたのかもしれません。でも多分健流はそれにトライしてきたんだと思うし、そういう部分は僕にもあると思います。

INDEX

分かり合えなくても、まずは相手の言葉を120%の気持ちで聞くことが繋がりへの一歩

ー作品を拝見する中で、香里と健流が知り合った当初、細やかに相手を気遣い合う様子が印象的だったのですが、お2人の役の中での関係性は、どのようにつくっていかれたのでしょう?

福地:事前に本読みをしました。自分とは別の役の台詞を読んでみたり、ときには竹馬さんも混ざって読んでみたりと、いろんなやり方での本読みでした。

寛一郎:物語としては健流が死んだあとの話じゃないですか。だからすごく安心感はあるけど、お互いあんまりよく知らないという、なんとも言えない関係性のままいた気はしますね。僕より福地さんと中川さんが会話することの方が多かっただろうし、僕は最初からどこかもういない人のような感覚だったかもしれない。

福地:そうですね。香里が一つひとつのコミュニケーションにすごく慎重だということを、健流との寄り添い合いの中でも感じます。本読みのときに、香里を表すキーワードの1つとして「慎重さ」みたいなものを感じていて。それが一歩一歩地面をしっかり踏んでいくような香里の喋り方に繋がっている気がして、そういう温度感が、2人の間にもあったと思います。大切だからこそ慎重に寄り添い合っていた2人だから、近くにいるけどよく知らないという感じがするのかなと、話を聞いていて思いました。

ー香里と健流は「わからなさ」を通じて繋がっていたのではないかというお話が先ほど寛一郎さんからありましたが、お2人自身は、身近な人のわからなさに対して、どのように向き合っていきたいと思われていますか。

福地:人の話はひとまず120%の気持ちで聞いてみると決めておくと、喋っている途中に跳ね返すようなことはしなくなるのかなと思います。

寛一郎:僕はそもそも人は違うものだから、いい意味でも悪い意味でも期待しない。違う考え方だなと思っても、「そうなんだ」という感じで、「一緒だと思ってたのにどうして」とはならないんです。

福地:私にもきっとそういう部分があって、やっぱり怖さがあるから、信じることにすごく慎重にもなるんです。120%の気持ちで聞くということは、「全部信じるよ」ということではなくて、一旦聞いてみないと、人が本当に言いたいことが入って来ない。今はそれが理解できなくても、一度聞いたことはきっと体のどこかには残っているから、いつかわかるかもしれないという希望を持って、120%の気持ちで聞くという感じがあります。信じたい気持ちはあるけど、信じられるかどうかは別ということのような気もする。

寛一郎:僕の場合は、臆病なんだと思うんです。どこか予防線を張っているというか、120%で体当たりできないんですよ。裏切られるかもしれないという前提でいれば、そこまで傷を負わなくて済むじゃないですか。だからあんまり期待もしていないし、裏切られても、「ああ、やっぱり俺の予想当たってたでしょ」って言えちゃう状況をつくっているなとは思います。福地さんにもそういう部分があるということは、今会話をしていて初めて知ったけど、共通している部分がありそうだなという感覚は、節々であった気がします。

福地:自分のことを認めるには、相手のことを認めてからじゃないと、あんまり進んでいかない気がしています。それは自分の実生活でも感じるし、今回の脚本を読んでいても、そういうことが前に出てきた感覚があって。人を認めてあげることで自分も救われていて、だから香里も立っていることができたんだと思います。

『そこにきみはいて』

出演:福地桃⼦

寛⼀郎 中川⿓太郎

兒⽟遥 遊屋慎太郎 緒形敦 ⻑友郁真

川島鈴遥 諫早幸作 ⽥中奈⽉ 拾⽊健太 久藤今⽇⼦

朝倉あき/筒井真理⼦

脚本・監督:⽵⾺靖具

エグゼクティブ・プロデューサー:本間憲、河野正⼈

企画・プロデュース:菊地陽介 ラインプロデューサー:本⽥七海

原案:中川⿓太郎

⾳楽:冥丁

撮影:⼤内泰 録⾳・整⾳:伊⾖⽥廉明 美術:畠智哉 助監督:平波亘

ヘアメイク:藤原玲⼦ スタイリスト:⽯橋万⾥ 制作担当:中島正志

⾳響効果:内⽥雅⺒ 編集:⼭崎梓 スチール:⽔津惣⼀郎

宣伝プロデューサー:伊藤敦⼦ 宣伝美術:⽯井勇⼀ 予告編制作:松⽥朋⼦

制作プロダクション:レプロエンタテインメント 宣伝:ミラクルヴォイス

配給:⽇活

©「そこにきみはいて」製作委員会