「革命はテレビには映らない(The Revolution Will Not Be Televised.)」。ギル・スコット・ヘロン楽曲の印象的なフレーズが、何度も劇中で繰り返される。しかし今の時代に「革命」という語句は、どんな印象で響くだろうか。誰もその実現を信じられない、滑稽なものになっているだろうか。貧富の差がますます広がる現代だからこそ、より希望を感じられるだろうか。

ポール・トーマス・アンダーソン最大規模の予算が投入された『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、かつて革命に参加しながらも、子育てによって距離を置いたボブ(レオナルド・ディカプリオ)を主人公に据えたサスペンスアクションだ。オフビートなユーモアと、アクションの連鎖が散りばめられた本作の魅力を、木津毅、長内那由多がクロスレビュー。作品全体のテーマと、各キャラクターたちの魅力という2つの視点から、それぞれ作品のユニークさを綴った。

※本記事には映画の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。

INDEX

『ワン・バトル・アフター・アナザー』が描いた、文化戦争の繰り返される「アメリカ」(木津毅)

映画が始まるとすぐに、私たちは戦闘のさなかに送りこまれる。ここはどこだ? 時代は? そうした背景を認識するよりも前に、せわしなくも陶酔的な編集のテンポで、革命家たちによる戦闘につぐ戦闘がスクリーンでは繰り広げられる。観ている身としては、ただ、そこに吸いこまれるようだ。

ポール・トーマス・アンダーソン(以下PTA)の劇長編10作目『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、そのフィルモグラフィーのなかでも最も獰猛なエネルギーに満ちた1本であることを宣言することで幕を開ける。動き続けるカメラと不穏さこそをエンジンとするジョニー・グリーンウッドのスコア、俳優たち――というより画面内を動き回る大勢の人間たち――の止まらないアクション。ビスタビジョンによる映像の風合いも時代感覚を攪乱する。私たちは否応なく引きこまれるしかないし、状況をのんびり把握している暇なんてない。本作の主人公たるレオナルド・ディカプリオ演じるパット / ボブがそうであるように、この映画は「巻きこまれる」ことを観る者に要求する。ここはアメリカなのだから。いつだって、そこでは激しい戦いが起こっている。拒否することはできない。

あらすじ:かつて革命運動に携わっていたボブ(レオナルド・ディカプリオ)が、16年ぶりに姿を表した敵と対峙し、誘拐された娘を救い出そうと奮闘するサスペンス・アクション。ボブは反乱組織「フレンチ75」に所属し、アメリカ・メキシコ国境付近の収容施設を襲撃するなど、軍と対立していた。その後、16年を経てボブは娘ウィラと共に隠遁生活を送っていたが、過去の敵ロックジョー(ショーン・ペン)が再び動き出し、ウィラが誘拐されてしまう。ボブは、娘を取り戻すため孤立無援の戦いに身を投じる。

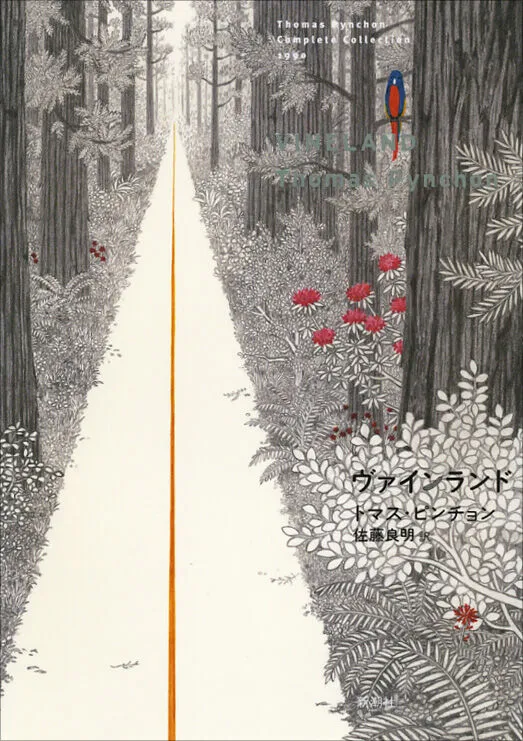

もちろん、本作がトマス・ピンチョンの小説『ヴァインランド』(1990年)を下敷きにしているという前情報はあるし、原作から時代設定をずらしていることを事前に知っている観客も少なくないだろう。だが、フラッシュバックを用いずに、革命家たちの戦いの現場のただなかを映し続けることで強調するのはそのリアルタイム性だ。映画を観進めていくうちに、彼らが「フレンチ75」という名の急進左派グループであることや、収容所から移民を解放する活動などをおこなっていることがわかってくるが、その思想背景や行動原理がこと細かく説明されることはない。彼らは目の前の革命に身を投じるばかりであり、この映画は、文字通りの「運動」をとらえることにこそ関心があることがわかる。

そうしたリアルタイム感覚は、物語が16年後へと進み現代を描き始めると現実にもはみ出してくる。すっかり酒とマリファナ漬けになっているボブは、革命から距離を置き、娘のウィラ(チェイス・インフィニティ)のノンバイナリーの友人が使用する代名詞they / themを覚えることのできない時代遅れの中年男になっているのだが、そうしたディテールからも本作が紛れもなく現在に向き合ったものであると伝わってくる。のちにロックジョー(ショーン・ペン)がウィラへの執着から移民や麻薬の取締作戦を装って武装した部隊を街に派遣するさまは、どうしたってICE(移民税関捜査局)が今年からおこなってきた一斉検挙の暴力性を連想せずにはいられない。その最も激しい現場はロサンゼルスだ。

そういう意味ではPTA映画史上、社会情勢も含めて最も「現代アメリカ」に真っ向から取り組んだ作品として観ることも可能だが、MAGAなど具体的な現政権の記号が登場しないことには留意しなければならない。あるいは、劇中の全体主義的な世界では人種主義による差別や支配が横行していることがわかるが、それがたとえば、2010年代からのBLMと明確に結びつけて示されることもない。

私にはむしろ、1970年代への思い入れをいくつもの作品で吐露してきたPTAが、周到に避けてきた1980年代(※)を、現代を舞台にしながら間接的に描いているのではないかと感じられるところがある。

ピンチョンの『ヴァインランド』では1960年代のカウンターカルチャーが1980年代のレーガン政権下の新保守主義のもとで残骸と化していくさまが浮き彫りになっていたとすれば、現代における新反動主義の源流の1つとして本作で1980年代が重ねられていると捉えることもできるからだ。『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』(2007年)や『ザ・マスター』(2012年)といった作品でアメリカ現代史におけるひずみを掘り起こしてきたPTAが、ピンチョンを媒介としてついに1980年代にたどり着いたように思える。ここで興味深いのは、1980年代と2020年代が重ねられるとき、まさしく「ワン・バトル・アフター・アナザー」的な状況、文化戦争という名の内乱が「繰り返される」ことこそが主題として立ちあがってくることだ。それがアメリカという国なのだと。

※『ブギーナイツ』の物語は1980年代に至るが、それは「黄金期たる1970年代の終わり」として語られていた。

映画は基本的には革命家側の立場を取っているように見えるものの、重要なドラマは革新 / 保守の矛盾からこそ生まれてくる。家族を捨ててまで革命に身を投じたはずなのにロックジョーに取りこまれていくペルフィディア(テヤナ・テイラー)は戦士と裏切者のあいだでジレンマに陥った人物であるし、そのロックジョーが傾倒する白人至上主義もみずからの欲望や劣等感を倒錯させたものと言えるかもしれない。PTAはつねにそうした整合性を持たない人物たちの生の複雑さを描きだしてきた作家だ。そしてなにより、ここでは詳しくは書かないが、娘のウィラの存在こそが引き裂かれたアメリカの矛盾を体現する。映画はそして、彼女の生存を最大のモチベーションとして運動し続けることになる。アメリカの分裂の両極から生まれたものを死守すること。それが、次の時代へと進むための力の源になるだろう。

少しだけラストについても触れておくと、そこでのウィラの存在は素直に受け止めて未来への希望とも取れるし、けっして戦闘を終えることのないアメリカという国に対する諦観とも取れる。ただ、『ブギーナイツ』(1997年)、『マグノリア』(1999年)、『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』、『ザ・マスター』……思い起こせばたびたび(疑似的なものも含めて)破綻した父と息子の関係を描いてきたPTAが、『ワン・バトル・アフター・アナザー』では母と娘の関係の困難を切なく浮かびあがらせつつ、ボブとウィラの関係においては揺るぎない信頼を確証してみせる。自由のために戦闘を繰り返すことも、愛のために矛盾を受容することも、アメリカを巡る物語だということだ。