INDEX

近代化の負の部分を背負わされた「よそもの」たちの存在

急激に変化する社会のなかでもがくアシタカとサンは、室町時代中期という混乱の時代に置き換えられた雫と聖司の、その後の姿かもしれない。

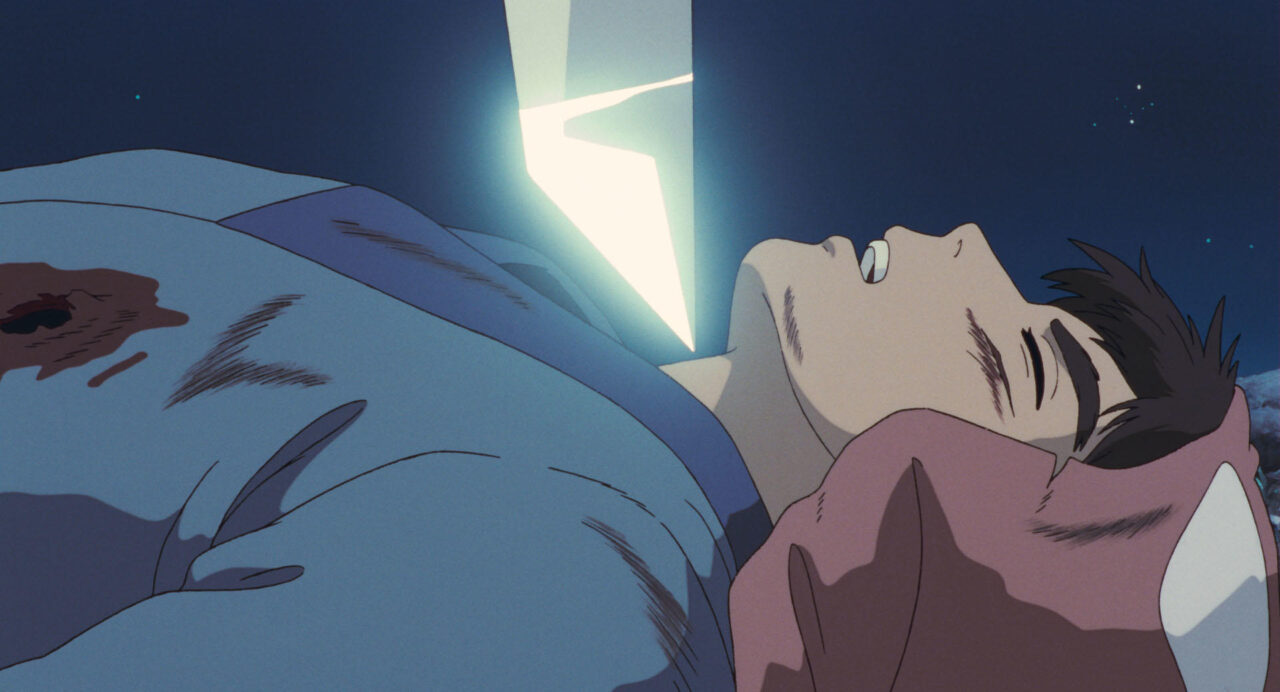

『もののけ姫』冒頭で、アシタカはタタリ神の呪いを受けて、ユートピア的な隠れ里から追放される。アシタカは持ち前の聡明さと超常的な呪いを力として生き抜いていくが、一般社会には決して馴染むことのない「よそもの」でしかない。だからこそ彼は自然と人間の世界の両方にアクセスする資格を持つが、直接的な介入はほとんどできない。エボシ御前やジコ坊たちが目論むシシ神退治を防げなかったようにすべてが手遅れであり、しかしデイダラボッチ化して暴れるシシ神に命がけで首を返すという、人間の罪業=穢れを精算する役割だけが不条理に課せられる。

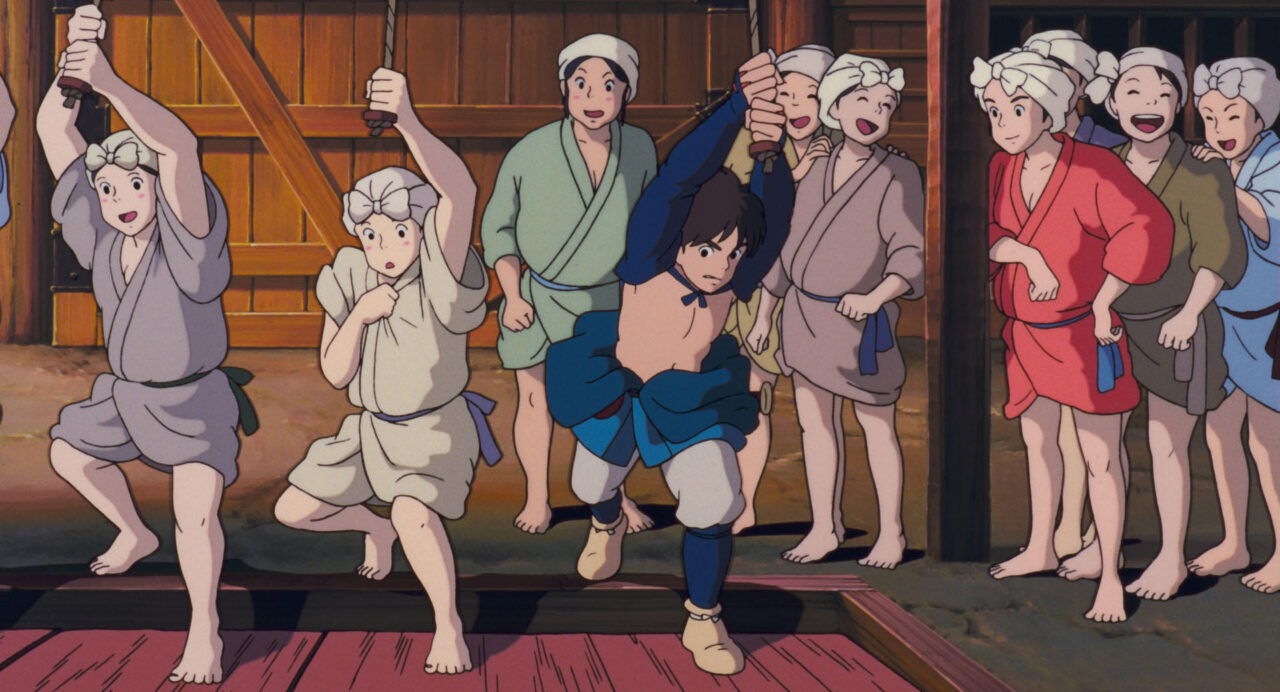

正確に言えば、アシタカとほとんど同一化して描かれるサンだけでなく、ジコ坊たちも穢れを負わされる。かれらもまた社会の外にいる「よそもの」だからだが、考えてみれば『もののけ姫』の主要な登場人物たちは、タタラ者と呼ばれる製鉄集団、白拍子、孤児、流れ者ばかりで、「日本」の歴史の表舞台に姿を見せない人々だ。かれらは未来の可能性に溢れた雫や聖司よりも過酷な、相対的に未成熟であることを強いられたまま社会に放り出された人々であり、そんな人々が近代化の負の部分を一身に背負わされているのが『もののけ姫』だ。

この構図は未来の終末世界を流浪する『風の谷のナウシカ』そのものではあるのだが、世界の秘密に迫ろうとする壮大な『ナウシカ』と比べると、より小さく、より具体的である。そして室町中期という過去を舞台とすることで、混乱きわまる時代 / 社会であっても、人の営みは次の時代に必ず続いていくのだ、という希望を約束している。漫画版ナウシカが迂闊に触れてしまった人間の歴史の終わりの手前にあえて留まり、そこで「生きろ。」と観客に訴える『もののけ姫』には、地に足のついた厳しさと優しさが内在している。当初は3時間半を超える内容だったという『もののけ姫』には娯楽作としての歯切れの悪さもあるが、人間が持つ「迷い」に向き合う誠実さがある。