A24製作映画『I saw the TV glow』が、『テレビの中に入りたい』の邦題で9月26日(金)より全国公開されている。

監督は、『We’re All Going to the World’s Fair』(2021)でオンライン時代の孤独とアイデンティティを描いたジェーン・シェーンブルン。最新作となる本作では、1990年代の深夜テレビ番組に「取り憑かれる」ティーンエイジャーの姿を通して、クィアであることの痛みと発見の瞬間を幻想的に映し出す。

ポップカルチャーがかつて果たした「鏡」としての役割、そしてそこに潜むメランコリーを、彼女はやさしく、しかし鋭く掘り起こしていく。

※本記事には映画の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。

INDEX

1990年代アメリカ、当時はあまり描かれなかったクィアの痛切な想い

子どもの頃に夢中になって観ていたテレビ番組、あれはいったい何だったのだろう。文字通り何かに取り憑かれたように、特定の番組を繰り返し観た記憶があるひとも少なくないはずだ。単純に物語を楽しんだりキャラクターを愛でたりする以上の何かが、きっとそこにはあったのだろう。

『テレビの中に入りたい』は、そのように子どもがテレビ番組に「憑かれる」感覚を抽象的に描き出すと同時に、それをクィアの経験として語った作品である。本作が長編第2作となる監督のジェーン・シェーンブルンは、自身のジェンダーアイデンティティをトランスジェンダー女性でありノンバイナリーと公表しており(代名詞はthey / themを使用している)、そのアイデンティティの発見を踏まえて脚本を執筆したという。作品のルックやムードは1990年代アメリカのサバービア映画のようでありながら、当時はあまり描かれなかったクィアの痛切な想いがこめられている。

INDEX

劇中劇『ピンク・オペーク』とジェンダーの揺らぎ

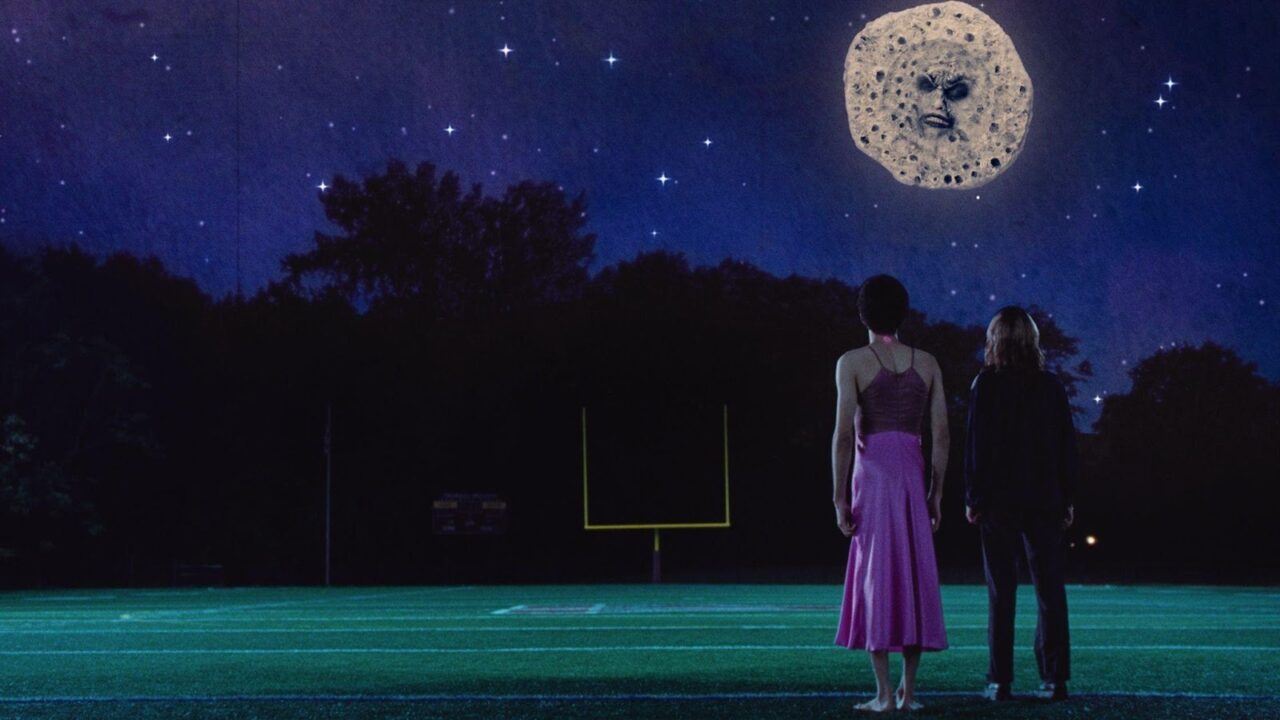

物語は1996年から始まる。学校でも家庭でも疎外感を抱えているティーンエイジャーのオーウェンはあるとき2つ年上のマディに出会い、深夜のテレビ番組『ピンク・オペーク』の存在を教えられる。ふたりはその番組にいっしょにのめりこむことで親密になるが、ある事件が契機となり離れ離れになる。やがてオーウェンはマディと再会するが、マディの超常的な話を聞くうちに、現実との境目が曖昧になっていく……。

まず興味深いのが、ふたりが夢中になる番組『ピンク・オペーク』の内容だ。ティーンエイジャーの少女イザベルとタラが超能力的なパワーを駆使しながら怪物と戦う設定のもので、最大の敵は「ミスター・憂鬱(メランコリー)」と名づけられている。モデルとしては1990年代末から2000年代序盤まで放送されていたヤングアダルト向けのバンパイアホラー『バフィー〜恋する十字架〜』があるそうだが、要はティーンエイジャーの女の子たちに人気を博した2000年前後のドラマシリーズのイメージだろう。

オーウェンは番組を観ているうちにイザベルに感情移入するようになる。わたしも子どもの頃『セーラームーン』に夢中になっていたものだが、ゲイや生まれたときに割り当てられた性が男の子だったトランスジェンダーあるいはノンバイナリーの人びとが子どもの頃に女児向け(とされる)番組に思い入れていたという話はよく耳にする。が、オーウェンが父親に『ピンク・オペーク』を「女の子向けの番組だろ」と否定されるように、そうした番組を観ることは「男らしくない」こととして、世間的には忌避されがちだ。いまでもそうした傾向は残っているのだから、本作の時代設定である1990年代ならなおさらだろう。ここでオーウェンは自身のジェンダーアイデンティティを発見していないクィアの子どもとして描かれており、だからこそ、社会的に男の子である現実の自分よりも、テレビのなかで恐ろしい敵と戦う女の子のほうに同一化していくことになるのだ。

そうした意味で本作はクィアの子どもが本当の自分をポップカルチャーを通して発見していく物語と言えるのだが、そのことが単純に喜ばしいことではなく、混乱と恐怖に満ちたものとして描かれている。オーウェンとマディは疎外感を抱えるクィアのティーンエイジャーとして『ピンク・オペーク』のイザベルとタラのように特別な絆を育んだのちに、決定的に別々の道に進むことになる。シェーンブルンは本作を「自分がトランスジェンダーであると発見する瞬間についての映画」だと説明しており、ふたりの分岐はトランスジェンダー当事者の間においても自己発見のタイミングや経験が異なることを示唆している。オーウェンはそして、自身のジェンダーアイデンティティを発見することができないまま大人になり、孤独を深めていくことになる。

INDEX

クィアが抱える自己受容の苦難

シェーンブルンは本作で自身のパーソナルな体験を具体的に示すというよりは、ティーンエイジャーの悪夢的な記憶として立ちあげている。クィアの自己受容はひとそれぞれであることは間違いないのだが、本作を見る限りではきわめて苦難に満ちたものであり、やがてパニックに至るオーウェンの姿はあまりに痛ましい。これは1990年代に終わったことではけっしてなく、トランスジェンダーやノンバイナリーの人びとへの差別や攻撃が激化する現代において、よりシリアスなものとして受け止められるだろう。

それでも、『ピンク・オペーク』でイザベルとタラが力を合わせて「ミスター・憂鬱」に立ち向かっていったように、『テレビの中に入りたい』にはメランコリーをベースとした共感が宿っている。「ミスター・憂鬱」はクィアの子どもが抱く疎外感を象徴したものとも言えるし、もっと広く捉えて、感受性が豊かなティーンエイジャーが覚える孤独感を表したものとも言える。『テレビの中に入りたい』は非常にパーソナルなクィア映画であると同時に、古くから描かれ続けてきたサバービアの憂鬱を通して、観る者の感覚的な共鳴を呼び覚ます作品なのだ。

『テレビの中に入りたい』

原題:『I saw the TV glow』

9月26日(金)ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国公開

監督&脚本:ジェーン・シェーンブルン(『We’re All Going to the World’s Fair(原題)』)

キャスト:ジャスティス・スミス(『名探偵ピカチュウ』)、ジャック・ヘヴン(『ダウンサイズ』)、ヘレナ・ハワード、リンジー・ジョーダン(スネイルメイル)

共同製作:Fruit Tree(エマ・ストーン制作会社、『リアル・ペイン〜心の旅〜』)

尺:100分 レーティング: PG12

© 2023 PINK OPAQUE RIGHTS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.