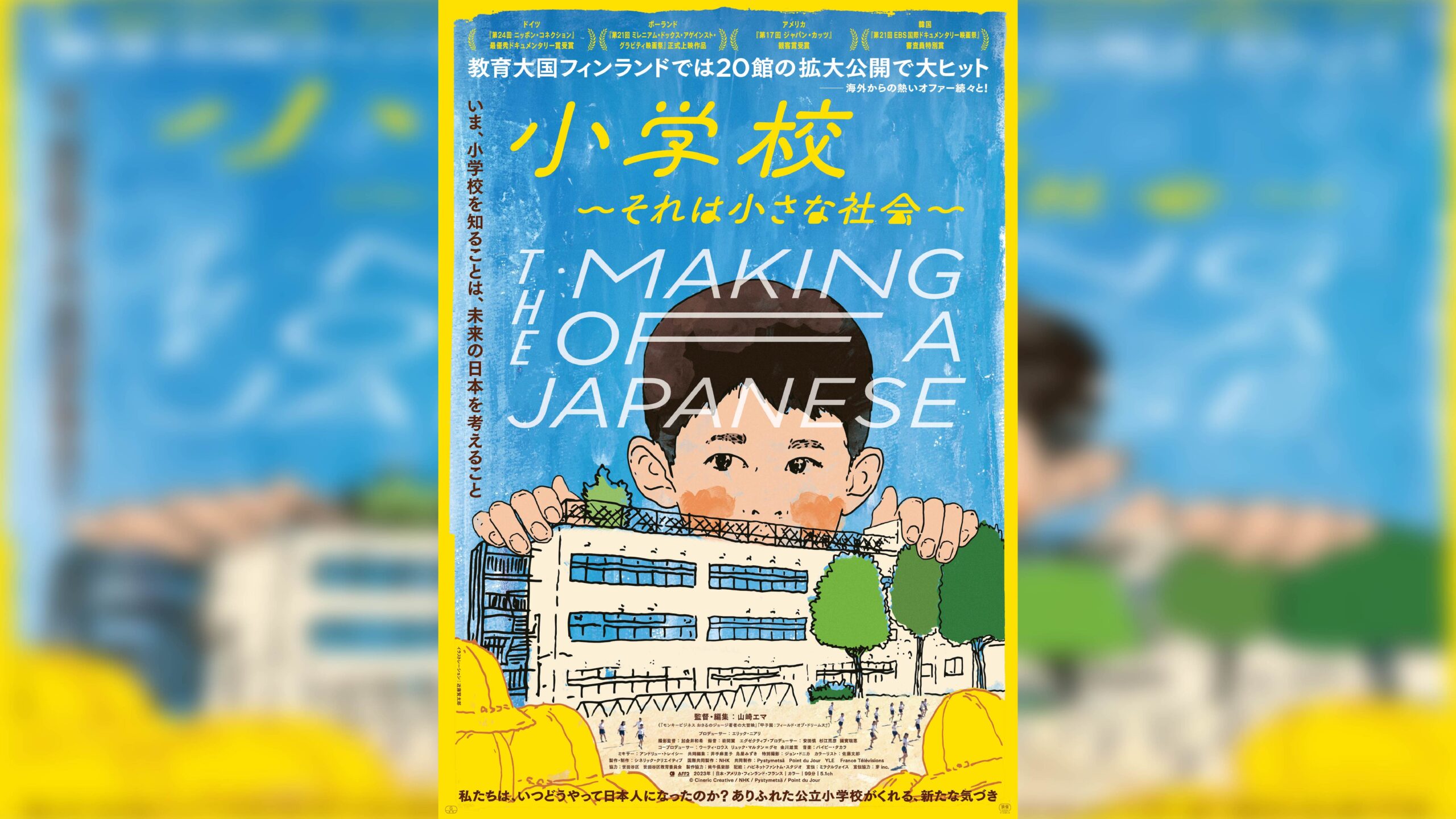

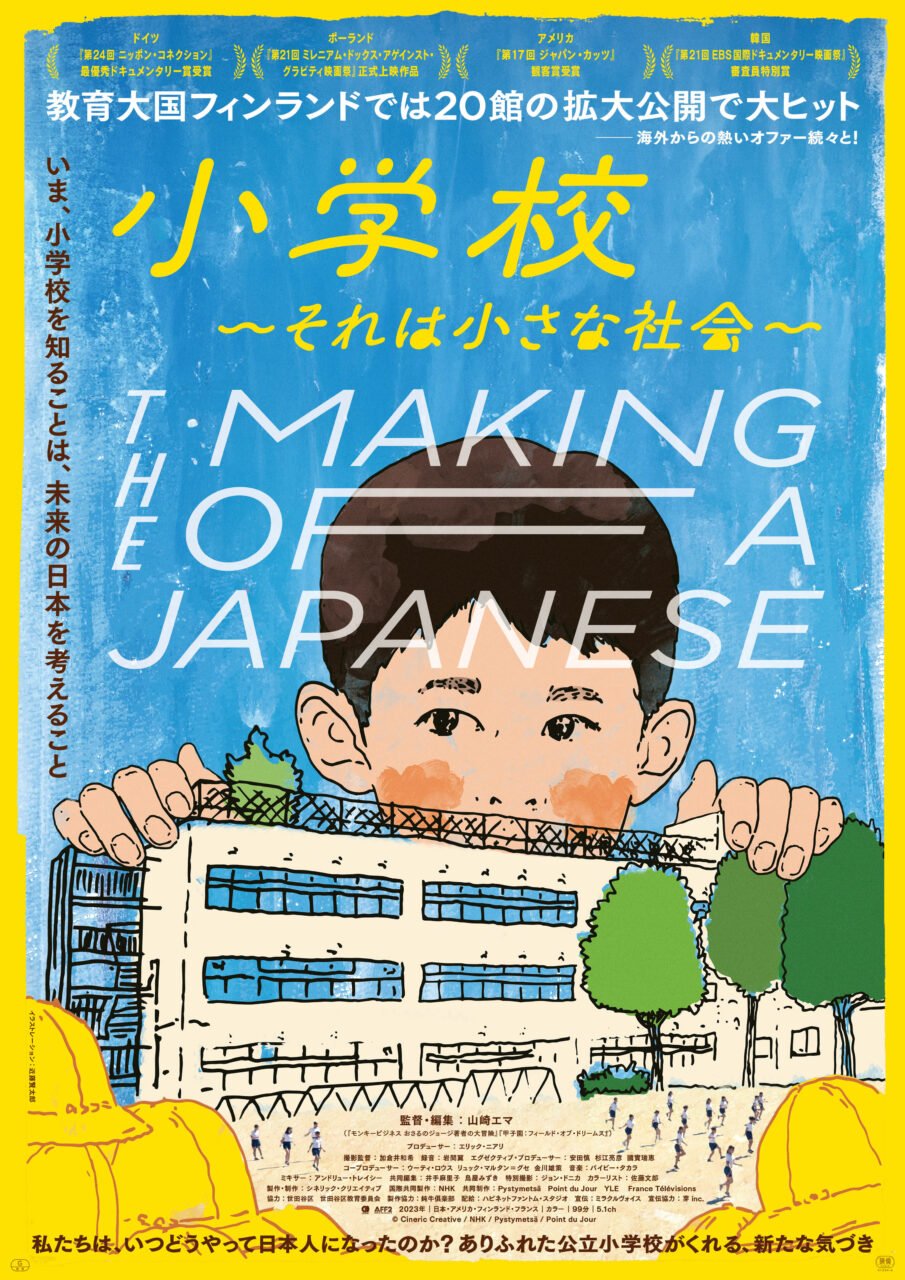

山崎エマのドキュメンタリー映画『小学校~それは小さな社会~』がミニシアターランキング1位を獲得し、公開館数が80館へと拡大するなど大きな話題となっている。また、同作から生まれた短編版『Instruments of a Beating Heart』が第97回アカデミー賞の短編ドキュメンタリー賞にノミネートされた。

2024年12月13日(金)に公開された同作は、日本の公立小学校に1年間密着したドキュメンタリー。監督の山崎エマは、イギリス人の父と日本人の母を持ち、日本の公立小学校、インターナショナルスクールの中高、アメリカの大学とさまざまな学校教育を経験。その生い立ちから、ニューヨークに暮らしている今でもなお、自身の「強み」は全て、日本の公立小学校時代に学んだ「責任感」や「勤勉さ」などに由来していること、世界中の6歳児は大きな差はなくとも、日本の子どもは12歳頃にはすでに「日本人」になっているという気づきに着想を得て制作した。山崎が学校現場で過ごした4000時間と、1年にわたる編集期間を経て完成した作品には、「今、小学校を知ることは、未来の日本を考えること」というテーマが込められている。

公開後次第に話題を集め、当初は13館だった公開館数は80館へと拡大し、公開5週目にしてミニシアターランキング1位を獲得。1月13日(月・祝)時点で興行成績は3,000万円を突破した。反響を受けて全国各地で監督の舞台挨拶も続々と決定しており、作品には河合優実、坂東龍汰といった俳優のほか、ジャーナリスト、教育関係者、企業経営者など各界から称賛のコメントも寄せられている。なお、同作は世界10ヶ国以上でも公開されており、教育大国と言われるフィンランドでは、1館での公開から20館まで拡大。2024年4月から4ヶ月にわたるロングランを記録した。

また、同作から生まれた短編版『Instruments of a Beating Heart』は、現地時間1月23日(木)に第97回アカデミー賞の短編ドキュメンタリー賞にノミネートされた。日本人監督による日本題材の作品としては初の快挙となる。ノミネートを受けて山崎監督からのコメントも発表された。

言葉が出ないほどの喜びです。日本の教育に光を当てたいと思い続けて10年、このような形で作品が注目を浴び、感謝でいっぱいです。

山崎エマ

世界中の教育現場で、日々次世代の育成に向き合い、社会の未来を作ってくださっている教育関係者の皆様に敬意を表します。

日本人監督が日本の題材で撮った作品としては、この部門で初のノミネートということで、これが日本ドキュメンタリー界のさらなる発展につながることを願います。今回のアカデミー賞ノミネートに留まらず、この先もドキュメンタリー制作に、より一層の覚悟と情熱を持ち、コミュニティー作りに身を捧げたいと思います。

本作の実現にご協力して頂いた多くの方々、一丸となり一緒に制作してくれたチーム、そして今の「自分」を作ってくれて、支え続けてくれている家族と仲間に感謝申し上げます。

『小学校~それは小さな社会~』

監督・編集:山崎エマ(『モンキービジネス おさるのジョージ著者の大冒険』『甲子園;フィールド・オブ・ドリームス』)

プロデューサー:エリック・ニアリ

製作・制作:シネリック・クリエイティブ 国際共同製作:NHK 共同制作:Pystymetsä Point du Jour YLE France Télévisions

協力: 世田谷区 世田谷区教育委員会 製作協力:鈍牛倶楽部 配給:ハピネットファントム・スタジオ 宣伝:ミラクルヴォイス 宣伝協力:芽 inc.

2023年/日本・アメリカ・フィンランド・フランス/カラー/99分/5.1ch

© Cineric Creative / NHK / Pystymetsä / Point du Jour

作品概要

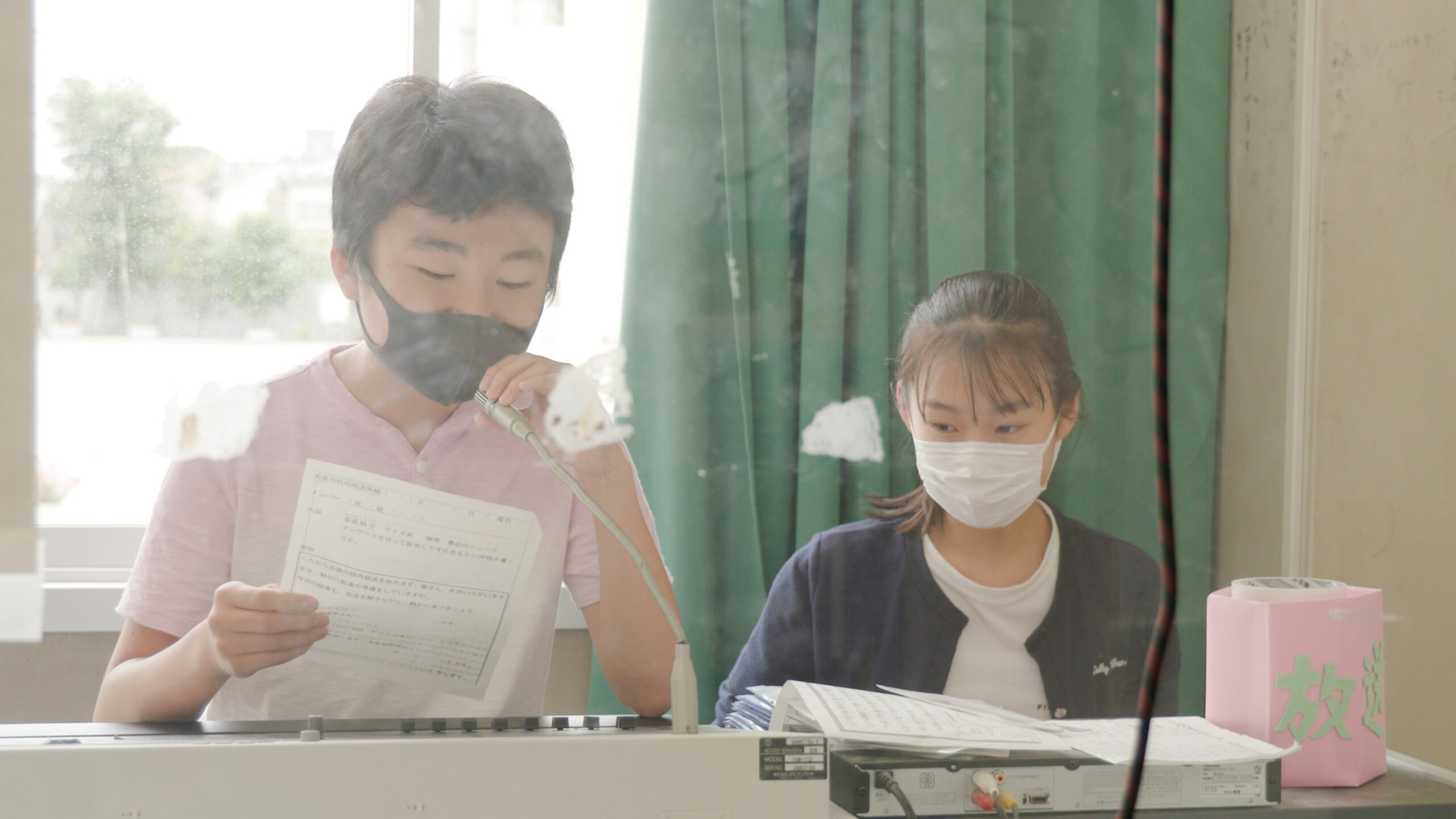

イギリス人の父と日本人の母を持つ山崎エマ監督は、大阪の公立小学校を卒業後、中高はインターナショナル・スクールに通い、アメリカの大学へ進学した。ニューヨークに暮らしながら彼女は、自身の“強み”はすべて、公立小学校時代に学んだ“責任感”や“勤勉さ”などに由来していることに気づく。「6歳児は世界のどこでも同じようだけれど、12歳になる頃には、日本の子どもは“日本人”になっている。すなわちそれは、小学校が鍵になっているのではないか」との思いを強めた彼女は、日本社会の未来を考える上でも、公立小学校を舞台に映画を撮りたいと思った。1年間、150日、700時間(監督が現場で過ごしたのは4,000時間)に及ぶ撮影と1年を要した編集を経て完成した本作には、掃除や給食の配膳などを子どもたち自身が行う日本式教育「TOKKATSU(特活)」──いま、海外で注目が高まっている──の様子もふんだんに収められている。日本人である私たちが当たり前にやっていることも、海外から見ると驚きでいっぱいなのだ。いま、小学校を知ることは、未来の日本を考えることだ、と作品は投げかける。