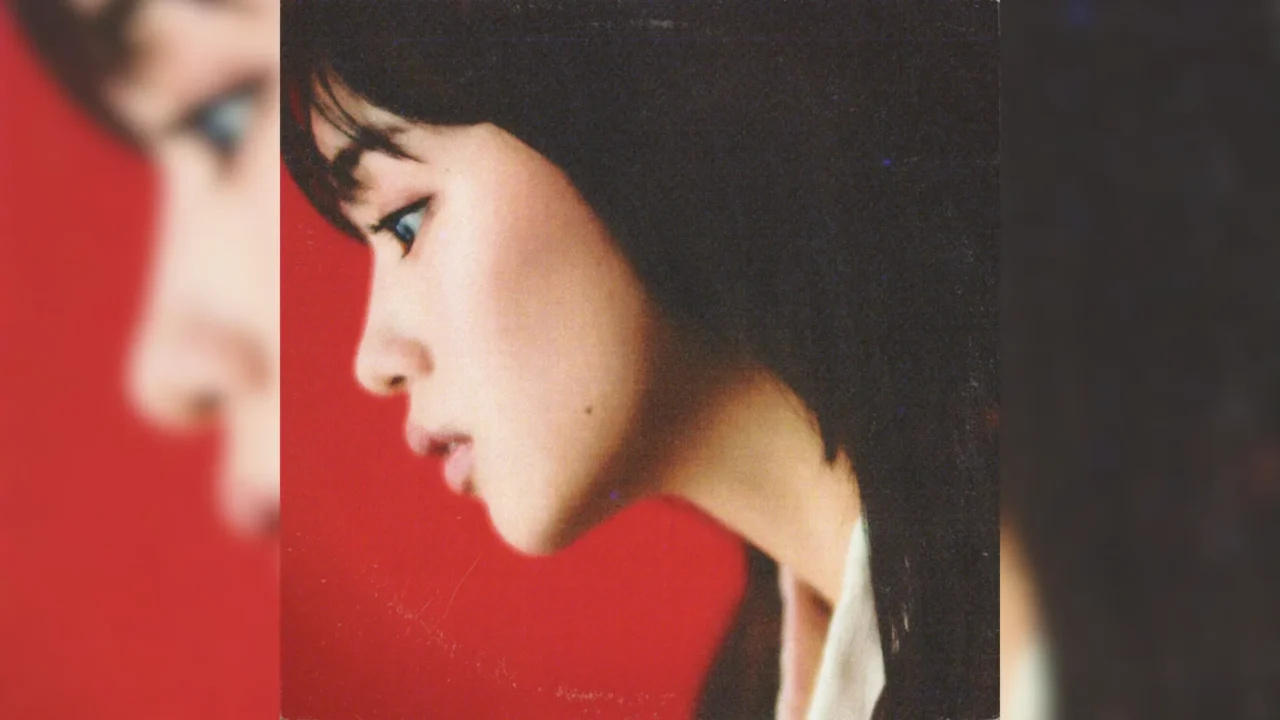

電車に揺られ、職場に向かう疲れた表情をした女性。その姿から、私たちのそれと変わらない「生活」が、この土地でも営まれていることが伝わってくる。インド・ムンバイと、日本とは隔たった土地にも関わらず、だ。そうした人々のささいな日常に光をあてた映画『私たちが光と想うすべて』は、世界各国で高い評価を獲得。インド作品として初の『カンヌ国際映画祭』で「グランプリ」を受賞した。

今回、本作で監督を務めたパヤル・カパーリヤーにインタビューを実施。インド女性たちが抱える生きづらさや、日常を映し出すことの意義、そしてインド映画の現在などを語ってもらった。

※本記事には映画の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。

INDEX

自由な恋愛がまだまだ難しい。インドが抱える政治的な問題

仕事を求めて地方から出稼ぎにやってきた人びとがひしめく商業都市、インド・ムンバイ。故郷を離れた2人の女性プラバ(カニ・クスルティ)とアヌ(ディヴィヤ・プラバ)は、ムンバイの病院で看護師として働いている。親が決めた相手と結婚した真面目なプラバと、恋愛を楽しむ陽気なアヌ。一見すると相反する性格の彼女たちは、同じアパートで身を寄せ合って暮らしている。性格が全く異なる、姉妹のような2人を物語の中心に据えた理由について、本作のパヤル・カパーリヤー監督は以下のように語る。

パヤル:「伝統と現代」など、ムンバイという都市で生活する上でのさまざまな要素の対比を描きたいと思いました。また私自身が、全く知らない人と仕方なく一緒に住むことになり、その人といい友達関係を築くことができた経験があるんです。そういった経験から、ルームメイトになった2人が理解し合っていく今回の脚本を着想しました。

1986年、ムンバイ生まれの映画監督。インド映画テレビ研究所で映画の演出を学ぶ。2015 年に製作した実験的なドキュメンタリーの短編「THE LAST MANGO BEFORE THE MONSOON」が、2018 年『アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭』で「審査員特別賞」受賞。初長編ドキュメンタリー『何も知らない夜』は 2021 年『カンヌ国際映画祭』の監督週間で上映され、ベスト・ドキュメンタリー賞である「ゴールデンアイ賞」を受賞。2023 年には『山形国際映画祭』インターナショナル・コンペティション部門で「ロバート&フランシス・フラハティ賞(大賞)」受賞。『私たちが光と想うすべて』は初長編劇映画ながら、『第 77 回カンヌ国際映画祭』で「グランプリ」を受賞し、世界から注目を集める映画監督の一人となった。

ドイツへと出稼ぎに行ったままの夫から音沙汰がなくなったプラバ。同僚の医師マノージ(アジーズ・ネドゥマンガード)から詩をプレゼントされたりと、恋の萌芽に浮き足立つ気持ちがないわけではないようだ。しかし、夜ごと1人の部屋で過ごすプラバの姿には、取り残されてしまった人の抒情が感じられ、慎ましくも侘しい。対してアヌは、恋人との夜の逢瀬に夢中になっている。しかし、相手のシアーズ(リドゥ・ハールーン)がイスラム教徒のため、職場の同僚や家族には公にできない秘密の恋だ。

本作において恋愛や結婚が重要なテーマとして描かれるのは、それらがインドで生きる女性にとって政治的な問題と肉薄しているからだろう。誰と結婚するかが、自らのその後の人生や周囲との関係に大きく作用してきてしまうのだ。親から送られてくるお見合い写真を笑ってかわしながらも、宗教の違いによって本当に愛する人と結ばれるのが難しいことを十分にわかっているアヌの表情には、諦観が浮かぶ。

パヤル:インドの女性にとって、インドの宗教観や階級意識が厳しいものであるかどうかについて、個人的な感覚は映画に描かれている通りです。やはり誰を愛するのかは自由であるべきだし、色々な形があって然るべきだと思います。ただ実のところ、人種や宗教など、自分自身のアイデンティティによって、愛が制限されてしまう厳しい現実があると思います。

最近、インドではますますムスリムに対する嫌悪感、イスラムフォビアが非常に強くなってきており、政治的にもそれが強くなるような先導がなされてるような気がします。なので、そういったイスラムフォビアに対する政治的なメッセージは、この映画において重要な部分だと思っています。